武者小路実篤が熱く……熱すぎるくらいに語った中国宋代の画家『牧谿と梁楷』について @東京国立博物館

東京国立博物館(トーハク)には、本館である日本館のほか、日本以外の主に東アジアの古物が展示されている東洋館があります(ほかに平成館や法隆寺宝物館)。わたしの感覚値なので正確ではありませんが、その東洋館の中で最も人気のある展示室が、中国の書画が観られる4階の8室です。

その東洋館8室で、現在開催されている特集が『中国書画精華 一宋・元時代の名品一』。年に一度、トーハクが所蔵する中国書画の逸品が集められる展示で、今回も展示品の半数近くが国宝または重要文化財に指定されています。

特集が始まってから、この週末に初めて観てきました。わたしは、中国画がそれほど好みではなく、それほど興味もないのですが……今回は少しワクワクしました。このワクワクはなんだろう? と顧みると、今まで観えなかった、日本の絵に流れてくる源流のようなものが、はっきりと観えてきたわけではないのですが……なんとなく感じられるようになってきたからだと思いました。なんだか、そうして中国と日本の文化の合歓が感じられてきたから、面白く思えるようになったのだと思います。

といった御託はそのくらいにして、宋・元の名品を観ていきましょう。

■武者小路実篤さんの特集でした

文豪・武者小路実篤さんは『牧谿と梁楷(りょうかい)』という文章を、小冊子に寄稿していました。その牧谿と梁楷(りょうかい)という2人の画家が、現在展開されている『中国書画精華 一宋・元時代の名品一』の主人公です(わたしが勝手に決めました)。

武者小路実篤 著『牧谿と梁楷』,大化堂,昭和21. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1068977

その武者さんの文章を読むと……いやぁ、あの文豪・武者小路実篤の文章とは思えないほど酷い文章です(笑) なにが酷いって、もう2人の画家への愛情がほとばしり出すぎていて……ひたすら牧谿と梁楷の2人を賛美しているだけという……重複部分を整理していったら半分くらいに収められるんじゃないかとも思われる、面白い文章です。その冒頭からして、2人へのLOVEが溢れています。

梁楷の画は日本に優れたものが沢山来ている。牧谿は更に多く日本に来ている。古来この二人は日本に多くの尊敬者を有し、また追従者を有している

こういう文章、大好きです。

では2人の何が凄いのか? 武者さんはこう書いています。

精神力のすばらしさが、画に自ずとあらわれるのである。墨画の場合一番それが露骨である。そしてその代表者が梁楷と牧谿である。彼等は自分の精神力をさながらに画にあらわすことを知っているのである。

まぁ今のわたしには、武者さんがいう絵……墨画に現れる作者の精神力を感じることができませんが、いつか分かるときが来るのかもしれません。それはさておき武者さんの賛美は続きます。「梁楷(りょうかい)と牧谿は精神力でも実に第一流の人物である。そして腕から言ってまた第一流である。この二つがうまく結びついた所から、彼等の無比の画が生まれ出たのである。」と……武者さんは熱く語るのですが、わたしにはさっぱり分かりません……。ただこの文のあとに、2人の画家の作品のなかで、武者さんが特に好きな絵について、その詳細をつらつらと記しています。

牧谿の画の内で何といっても虎と鶴は傑作と思う。一番初めにかいた鶴と上述の観音はもう一つの手長猿の画を加えて三幅対になるので、この三幅対こそ彼の傑作と言うべきである。それで虎の画のことを語る前に一寸手長猿の画に就てかきたい。この手長猿も、日本人の多くの人がかく手長猿の元祖のように思われるが、之以上の手長猿は遂に誰もかけなかった。

これは京都・大徳寺が隠し持っている「観音・猿・鶴図」の3軸のうちの「猿侯図」のことを言っているようです。おそらく大徳寺へ行っても気軽に見られるものではなく、ネットにも大徳寺蔵のその絵は転がっていません。ただ……名画を多くの人が鑑賞できるようにと考えたのかは分かりませんが、誰かが模写したものがトーハクには所蔵されています。今回は展示されていませんが、誰でもネットで見られます。

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

武者さんは続けます……

母と子の手長猿が老松の梢に坐っている。この古木の老松が実によくかけ、そのたれ下っている枝の松葉など、彼のかく無比の松葉の内でも図抜けているのではないかと思われる。栗の毬と共通な線で自由奔放な調子で、松の葉の重なりの感じを実によくかいている。そしてその木にうずくまる母と子の猿が又よく書けている。母は子をいたわって、下界にいる鶴を用心して見おろしているように思われる

ちょっと待って武者さん……「下界の鶴を用心している」だって? なんで猿が鶴を恐れるんでしょうか? たしかにこの1軸は(トーハクでは)《猿鶴図》と題されていますけど……もし鶴が想定されているとすれば……わたしは武者さんが絶賛している松そのものが、鶴なんじゃないかなと思いますけどね。松の形が、翼を広げて飛び立とうしているように思えるのは……気のせい…かな……。

牧渓《猿鶴図》の模写:東京国立博物館蔵

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

ちなみに日本習字教育財団 観峰館のWebサイトには、全く別の猿の絵についてですが、中国書画における画題としての「猿」について、次のように記しています。

干支である猿は、中国の絵画作品によく見られる画題です。中国では、『猴(さる・こう)』もしくは『猿猴(えんこう)』と書くことが多く、公・侯・伯・子・男の爵位五等級の中で、『侯』と『猴』とが同じ発音であるため、出世を象徴する動物として知られています。(中略)松はご存知の通り、常緑樹で季節に影響されず育つため、長寿を象徴する植物として知られています。通常、松は鶴との組み合わせで描かれることが多いのですが、本作では、その松に二匹の猿が摑まり、その眼や仕草から、『出世』と『長寿』とを強く願う気持ちが表されているといえるでしょう。

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

そうして調べてみると、牧谿さんはやたらと猿を描いたようです。もしくは日本人が好んで、牧谿さんの猿を中国から持ってきたのかもしれません。トーハクには、そうした牧谿の猿の図が(主に狩野派絵師によって)模写されたものが、いくつも所蔵されています。

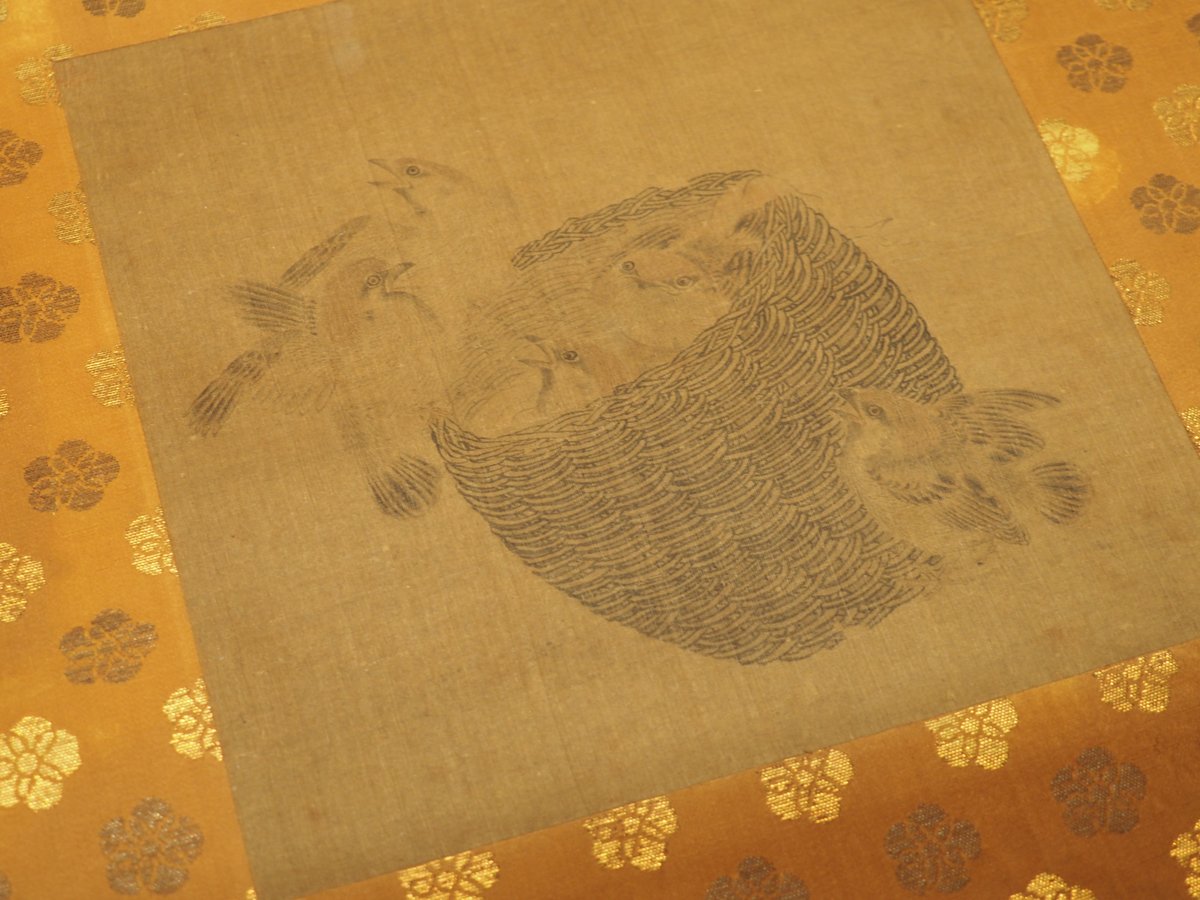

■展示されている牧谿“風”の手長猿

今回の特集では、牧谿の2点の手長猿の作品が見られます。そのうちの1つが撮影可だったので、そちらを載せておきます。

牧谿印|中国|元時代・14世紀|絹本墨画

まぁ牧谿の作とまでは言えません。牧谿の印がある……というだけで……制作時期も牧谿が生きた宋代ではなく元時代だとしてあります。それでも、解説には「ふさふさの毛皮、親しみやすい丸い顔、長い手足の猿は、牧谿得意のモチーフで、日本にも大きな影響を与えました。本作はその(牧谿の猿の)画風をよく伝えています。」と記しています。

牧谿印|中国|元時代・14世紀|絹本墨画

トーハクで《猿猴図(えんこうず)》というと、ポスターにも使われていることもあり、狩野山雪さんのがよく知られているように思います。これもまた牧谿の影響を多く受けた作品の1つだと言ってよいのでしょうね。

出典:ColBase

出典:ColBase

柏の樹の幹に腰掛け、水に映る月をとろうとする手長猿。長く垂らした右腕の下には、くるくると水面の渦巻きが描かれています。じつはこの絵、猿猴捉月(えんこうそくげつ)すなわち、猿が水中に映った月を取ろうとして溺死したという、仏教の摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)の故事から、身のほどをわきまえず、能力以上の事を試みて失敗することのたとえとなった話が主題なのです。

■かなり写実的な伝・毛松筆の《猿図》

今展では、牧谿さん以外の猿も展示されていました。それが伝・毛松筆の《猿図軸 TA-297》です。毛松(もうしょう)さんが、どれくらい有名な画家なのか分かりませんが、わたしは、こちらの猿のほうが好きなような気がします……写実的なので良さが分かりやすいんですよね。

中国|南末時代・13世紀|絹本着色

猿のまなざし、口元、姿勢に感じられる人間<ささが魅力の品です。当時中国で希少であった日本猿を描いたともいわれます。金を交えた毛描きは極めて繊細で自然です。(中略)武田信玄(1521~73)より曼殊院覚恕法親王に寄進されました。

↑ この武田信玄から覚恕に寄進された点は、歴史的に注目なのですが……今回は関係ないので、記憶に留めておきつつスルーします。

■国宝(東山御物)……梁楷(りょうかい)さんの《雪景山水図軸》

武者小路実篤さんが牧谿さんとともに絶賛した梁楷(りょうかい)さんについても記さなければいけませんね。梁楷(りょうかい)という名前を見ても、わたしは聞いたことがなかったのですが、東京国立博物館が1962年に編集した『宋元の絵画』というのを読んでみると、「日本では室町以来、牧谿とならんでもっとも珍重された画家の一人」だと記されています。なにも梁楷(りょうかい)さんを牧谿さんとならべて賛美していたのは武者さんだけではなかったんですね。そして、むしろ今回のトーハクでの『中国書画精華 一宋・元時代の名品一』の主役は、梁楷(りょうかい)さんだと言ってもいいでしょう。

武者さんは先に挙げた『牧谿と梁楷(りょうかい)』という文章で、力強さにおいて「梁楷(りょうかい)の山水(画)は図抜けてい」て、しかも「彼の力量の偉大さを語るものである」と断言しています。

そして今展では、その梁楷(りょうかい)さんが描いた《雪景山水図軸》が展示されています。この絵……なんと国宝です。そのため早めに行かないと、おそらく展示替えで見られなくなります。

奥深い雪山を背に、旅人が馬に乗って平原を渡っていきます。画家は、山全体に複雑な階調の墨面を刷いて靄(もや)を表わし、大自然の計り知れない静けさを伝えます。一方で、ごく小さな存在である人馬や、山合を渡っていく雁を、非常に精細な筆で描き、対称の妙を演出しています。

当作の解説パネルには以上のように書かれています。一方で、武者さんは次のように評しています。

自然の威力を十分に感じ、何処までも真面目に、一生懸命にかいている。大作だからでもあるが、真正面からぶつかってかき、少しも自然をあまく見ていない。自分に都合よく自然を見ず、十分敬虔の念を持って偉大な自然に接している。自然も人間に親しみを感ぜず、厳然と存在し、寧ろ人間の弱小を感じさせている。

いやぁ〜……難しくて「なに言ってんのか分かんないよ」という感じでもありますが、トーハクの解説パネルと同じようなことが言いたかったのかもしません。またそのうち分かる日が来るかもしれないので記しておきました。

日本に伝わった梁楷さんの絵のうち、国宝に指定されているのは、この《雪景山水図軸》と、《出山釈迦図》の2点で、今はいずれもトーハクが所蔵しています。

今回は展示されていません

今回は展示されていません

武者さんによれば、牧谿さんと梁楷さんの作品を見ていくと、牧谿さんは猿などの動物画にオッとなるものがあり、梁楷さんの作品は、人物画の出来が良いようです。

僕は梁楷は人物画に一番特色が出、牧谿は動物画に一番特色が出るように思う。その他のものにも実にいいものがあるが、特色が出ている点では、梁楷では人物画をおし、牧谿では動物画をおすのである。其処に二人の個性が出ているように思う。梁楷は何処までも自己を生かしぬかないではやまない人だし、牧谿は自己を空しくして対象物に同化出来る人だったように思われる。梁楷の世界は人間的であり、牧谿の世界は自然的であり、梁楷は人間をはなれられないが、牧谿は人間よりは自然に興味を持った人のように思われる。

と……ここまで武者さんの思い入れたっぷりの文章を読んでも、今回の梁楷さんの風景画《雪景山水図軸》の、どこが良いのかわたしにはとんと分かりません。なぜ国宝に指定されているのか……については、その歴史的な価値の高さが評価されたのかもなぁ……くらいな感じです。

ただし……武者さんが、やたらと梁楷さんの「人物画」を評価しているんですよね。それで思い出しました。昨年の同趣旨の特集では、梁楷さんの人物画が展示されていたんですよね。それが《李白吟行図軸》です。

今回は展示されていません

こちらの《李白吟行図軸》は、やたらと筆数の少ないのが特徴です。特に体の部分は数タッチで描いていますよね。これを「減筆体」と呼ぶそうなのですが、日本の室町時代の水墨画では、これによく似た……体は数タッチで描き、顔や頭などをやたらと詳細に描く……方法がよく使われています。梁楷さんが、減筆体を始めたのかはわかりませんが、梁楷さんの絵が、日本の水墨画のなかでも人物画に影響を与えた可能性は高いようです。

■足利将軍家伝来の東山御物

武者さんが絶賛した牧谿さんと梁楷さんのほかにも、今回の展示では評価の高い作品、または評価の高い作家の作品が展示されています。

とくに足利将軍家伝来の東山御物だったというものが、先述した梁楷さんの作品以外にも見られるようです。これまでも「東山御物」だった作品をいくつも見てきましたが、これのなにが凄いのかというと、当時の……今のではありません……当時評価の高かった作品ばかりということ。例えば現代であれば、国宝や重要文化財に指定されているということが、特に美術などの素人においては重要です。それらと同じように、東山御物だったかどうかも、分かりやすい美の基準と言ってもいいでしょう。

「これは東山御物だったんだ!」と言われたら「へぇ〜、じゃあすごい価値のある作品なんだね」と思えばよいわけです。実際、東山御物だったもので、今は国宝や重文に指定されているものも多いです。

例えば先述した梁楷さんの《雪景山水図》や、今回は展示されていない《出山釈迦図》も、もとは東山御物ですし、いずれも国宝です。また次の《梅花双雀図軸 TA-633》も東山御物ですが、現代は重要文化財に指定されています。

中国|南未時代・13世紀|絹本着色

山本達郎氏奇贈

南末の宮廷画家だった馬麟(ばりん)筆と言われています。馬麟さんは後述する、いい雰囲気の釣り人を描いた馬遠さんの子どもなのだそう。

まぁでも、そのへんの古物と異なり、もし馬麟さんが描いたものではなかったとしても、その価値はまったく揺るがないでしょうね。過去の東山御物でもあり、今の重要文化財でもあるのですから、この絵から多くの影響なのかインスピレーションを受けた日本人画家が多かったでしょうし、そのこと自体が重要文化財であることよりも重要です。良さが分からなくても、安心して「これは良い作品だなぁ」と思って良いわけです(笑)

右上には、第六代将軍足利義教(よしのり)の鑑蔵印ともいわれる「雑華室印」が捺してあります(足利義政という説もあります)。「この印のある作品には名画が多い」と、東京国立博物館が編纂して便利堂から出版された『宋元の絵画』に記されています。

また同書には、根津美術館蔵の伝馬麟筆『夕陽図』と上下に描かれていたものを切り取って2つに分けたものなんじゃないか? という有力な説も紹介していました。

■権力者が伝えた中国の絵画

足利将軍家の東山御物に限らず、少なくない数の美術品は権力者によって守られてきました(もちろん権力者が美術家のクライアントでもありました)。

今回の展示品で言えば、先述した牧谿の《岩猿猴図》は、福岡の黒田家に伝わった『唐絵手鑑「筆耕園」』の中にあった一図です。今はトーハクが所蔵する「筆耕園」は、宋・元・明の画家の作品とされる60図が2帖に収録されているそうです。パタパタパタと広げて展示されていますが、一度の展示で2〜3作品が見られるようになっています。今回は、牧谿さんが描いたものじゃないかなぁ…という《岩猿猴図》と、同じく有名な馬遠さんの祖父・馬興祖さんが描いたんじゃないかなぁという《浪図》と、あともう一点が見られます。

わたしは、葛飾北斎の《神奈川沖浪裏》がまぁまぁ好きなのですが、あの浪の……特に鍵爪のような波頭の描き方が「北斎オリジナル」という雰囲気で言われているのには疑問を感じているんですよね。それで、色んな画家が描いた「浪」「波頭」に注目してきたわけですが……まぁ北斎以前の画家でも、鉤爪のような波頭を描いていた画家は、日本人でも皆無ではなかったことが分かりました。日本人が描いているってことは、当然、中国人も描いていたんじゃないか? むしろ中国由来の描き方なのではないか? とも思っていたのですが……まぁありますよね……。

解説パネルには「水が激しく波打ち、双方向から波頭が高く上がる様子を描きます」と記しつつ「中国の画家は古来、決まった形のない水をいかに描くかという点に工夫を凝らしてきました」と言います。そう言われているとおり、『唐絵手鑑「筆耕園」』には、上の馬興祖さんだけでなく、あの顔輝(がんき)さんが描いたのかもしれない『波図』もあります(今回は展示されていません)。

こちらも波頭がダイナミックに描かれていますよね。波頭だけでなく海面も細い線によって、その流れが表現されています。

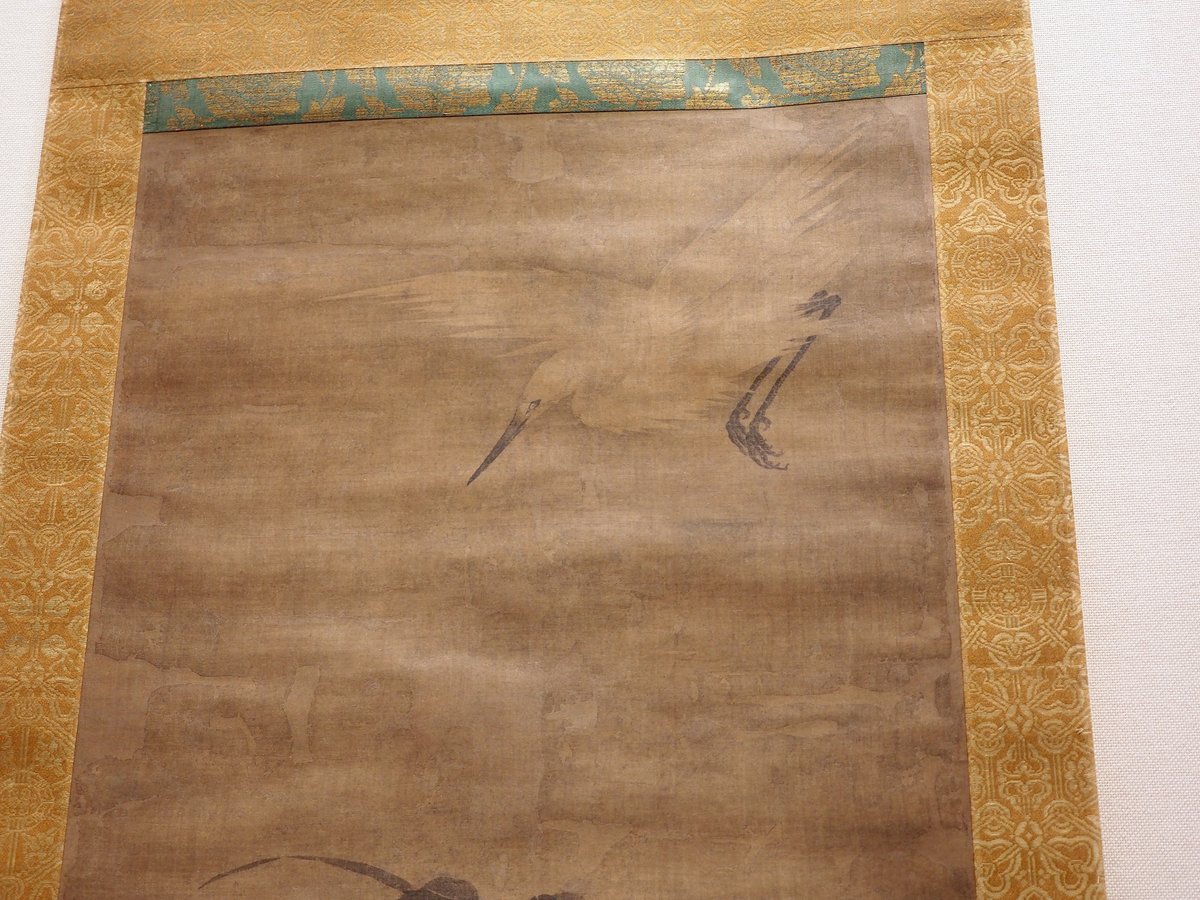

水の表現と言えば、今回、とても印象に残った作品が展示されていました。馬遠さんという方が描いた《寒江独釣図軸(かんこうどくちょうずじく)》です。

馬遠さんは、南末の光宗と寧宗朝(1189~1224)の時の宮廷画家ということなので、生没年は分かりませんが、日本で言えば鎌倉時代初期の頃の画家ということになります。

解説パネルには「余白の効果を生かした詩的な雰囲気が評価されてきましたが、現在では、もとは大画面であったものを巧みにトリミングしたものと推測されています。」とあります。今でも余白が多いように思いますが、描かれた時にはさらにポツン……という感じで舟と釣り人が描かれていたということですね。今も絶妙とも思えるポツン感ですけれど、かつてはもっと静かな雰囲気を発している絵だったのでしょう。

そうした余白に描かれた舟は、緩やかに引かれた細い線によって、凪ではないけれどもけっこうな波が立つ川面に浮かんでいることが分かります。まぁ川なのかは分かりませんが……わたしは湖面というよりも川面のような気がしました……と思ったら、タイトルに「寒江」とあるので、大きな川なのでしょうね。

「小舟の釣人は士大夫の憧れる隠逸の境地を象徴する存在」とありますが……たしかに昔の人が描いた釣り人って、なんか世捨て人とか悠々自適な感じがしますが……この馬遠さんが描く釣り人が持つ釣り竿をよく見てみると……持っているのがリール付きの竿なんですよね。こんな昔にリールってあったんだぁとも思いますが、それよりも、この描かれている釣り人は、悠々自適なのんびりした感じではなく、ガチで魚を釣ろうとしているんじゃないかって思いました。「隠逸の境地」なんかじゃないんじゃないか? と。

で、この《寒江独釣図軸(かんこうどくちょうずじく)》ですが、明治時代なのかから少なくとも太平洋戦争以前までは、井上侯爵家の所蔵だったことが分かります。長州の井上馨さんの家ですね。明治維新で一気に成り上がった権力者です。Wikipediaで井上馨さんのページを読むと「美術品収集に熱心で、茶会に招かれた先で気に入った茶碗や掛物を『もらっておく』と言い、半ば強引に奪い取っていた。持ち主は権力者である井上には逆らえず、泣き寝入りするしかなかったという。この話を聞いた明治天皇は井上の茶会に行幸し、掛物を『もらう』と言い出し井上を狼狽させ、横暴をたしなめたという」というオモシロエピソードが記されています。まぁその明治天皇も、色んな家へ行っては大好きな刀剣を物欲しそうな顔をして献上させていた……という説もありますけれどね(笑)

そうして井上馨が色んなところから半ば強引に奪い取ったものがあるのかどうかは知りませんが、井上侯爵家の旧蔵品には徽宗皇帝筆の《桃鳩》、牧溪筆《雨中叭叭鳥》、趙昌筆《篠蟲圖》、日觀筆《葡萄》、小野道風筆《屏風土代》(のち大正天皇に献上)、傳聖武天皇宸翰《賢愚經(大聖武か?)》、雪村の《山水絵巻》《瀟湘八景図(の一部)》などが記録されています。

以上のように、ちょっと印象悪く書きましたが、こうした権力者のおかげで明治期に欧米へ流出することがなかったという言い方も可能です。またおそらく戦後は、彼の子孫が手放し、多くがトーハクに来ることになったので(寄贈とは記されていないので、購入したのか?)、わたしにとっては良いことです。

また広島藩浅野家の旧蔵品だった《雛雀図軸(すうじゃくずじく)》も、じっくりと見るのに値する作品だと思います。こちらは江戸時代の狩野派により「南宋時代の宮廷画家だった、宋汝志(そうじゅし)さんが描いたものではないかな?」と鑑定された作品で、こちらも重要文化財です。

■とても写実的になる中国・元時代の作品

今回の展示では宋(特に南宋)と元(げん)の時代の作品が集められています。ただ……ほとんどが宋または南宋の時代の人たちによって描かれたものです。

そんななかで数少ない元の絵画として展示されているのが、徐崇嗣(じょすいし)さんが描いたのかも? と伝わる《蓮鷺図軸(れんろずじく)》です。蓮と鷺(さぎ)を対角に描いた2軸のセット絵は、特に蓮に西洋画の影響が感じられます。

伝徐崇嗣筆|中国|元時代・14世紀|絹本墨画

次の《栗鼠図軸(りすずじく) TA-364》は、トーハクでは珍しく徳川将軍家が所蔵していたものだといいます。葛叔英(かつしゅくえい)さんという元の時代の画家なのですが、徳川将軍家が所蔵していたわりには、情報が少ないです。

中国|元時代・14世紀|紙本墨画

出典:ColBase

まぁ葛叔英さんに限らず、トーハクの東洋館に展示されている中国人画家は、中国で高く評価されている人はマレのような気がします……というのも、それぞれの名前で検索しても、なかなか詳細が記されたサイトが見つからないんですよ。が、この方は、まぁまぁ評価されているようで……後述しますが、1つだけ詳細が記された中国語サイトを発見できました(後述)。

日本のサイトでは、所蔵しているトーハクの「1089ブログ」に記されています。同サイトでも解説パネルでも、葛叔英が栗鼠(リス)を描く名手だったこと、それに「松田(しょうでん)」という名前で知られていたことが記されています。なぜ松田という名前にこだわるかの理由については、前述したトーハク編集の1962年発行の『宋元の絵画』(おそらく企画展のカタログ)に記されている一文から推測できます。

「(松田は……つまり葛叔英は)中国画史には名を欠き、(室町時代の、足利義政東山御殿内の装飾に関して、能阿弥や相阿弥が記録したものの伝書)『君台観左右帳記』にだけ名を連ねている画人で、元朝の部に『松田栗鼠用田同』とある」

日本では)『君台観左右帳記』の《栗鼠図》の項目に「松田(しょうでん)」または「用田(ようでん)」によって描かれたとされてきました。それ以外に資料がなかったため、長らくこの《栗鼠図》は、「(中国の画史には存在しない)松田さんによって描かれた」とされて不思議がられていたわけです。それが最近になって、「松田山人九十一歳筆」の落款と「葛叔英氏」の印が捺してある栗鼠図が存在することが分かったようです。それで「松田(しょうでん)の本名は葛叔英ではないかという意見」が定説となって、今に至っているようです。だからトーハクは、「松田さんとして知られてきました」と念押ししているわけです。

以下は中国語サイトで、葛叔英(かつしゅくえい)さんの作品解説を見つけたので、日本語にしてみました。ただ、書かれていることがどれだけ正確なのかは分かりません。興味があれば参考程度に読んでみてください。

葛叔英は元代の画家で、号は「太虚道人」といいます。彼は中国古代の画壇における重要な人物であり、元代の画家の中でも最初に伝世作品を残した人物の一人で、さらに元代の画壇で最も影響力のある画家の一人とされています。葛叔英の祖籍は江蘇省宜興で、その後淳州に移住しました。彼の絵画芸術は南宋画派の伝統を受け継ぎ、とりわけ南宋の画家である李唐の影響を強く受けています。彼の作品は形象のリアリティと生動性を重視しながらも、南宋画家の写意的な技法を用いて人物や物事を描写しています。

葛叔英が特に得意としたのは山水画と花鳥画です。彼の山水画は、山石の写実性と自然の景観の表現を特徴とし、生き生きとした形象と深遠な意境を備えています。また、彼の花鳥画は花草や樹木、鳥類の繊細な描写に重点を置き、鮮やかな色彩と生命力に満ちています。特に松鼠(リス)の描写に対する情熱は非常に高く、彼の描くリスはまるで生きているかのように活き活きとしており、見る者を驚嘆させます。彼の作品は元代の絵画において重要な地位を占めており、その画風は後の元代画家、特に徽派画家に影響を与えました。葛叔英の作品は中国古代絵画史において重要な位置を占めるだけでなく、後世の絵画発展にも積極的な影響を与えました。

(今回、トーハクに展示されていた作品とは異なる)《松鼠戯果図》は元代の画家葛叔英が描いた中国画です。この作品は典型的な「S」字形の構図を採用しており、この構図が画面を優雅で流れるように見せ、奥行き感を強調しています。画面は層次感に富み、リス1匹、木の葉、枝、果実が描かれ、それぞれが明確な配置で画面全体のバランスを保ちながら、主題を際立たせています。また、この作品の色彩は暖色系が主で、温かく穏やかな雰囲気を醸し出しています。リスの毛並みは自然なグラデーションで深みを持ち、毛の質感や立体感を見事に表現しています。

葛叔英は筆遣いにも非常にこだわりがあり、「写意」の筆法を採用して流れるようで自由な描線を用い、軽快で自然な印象を与えています。リスの毛並みは細筆で描かれ、柔らかくふんわりとした質感を表現しています。一方、木の葉や果実の描写には「工筆」技法を使い、細部まで丁寧に描き、それらの特徴を余すところなく表現しています。この作品に登場するリス、果実、木の葉には象徴的な意味もあります。リスは敏捷さと生命力を象徴し、果実と木の葉は豊穣と繁栄を象徴しています。全体的に、この作品は生命力にあふれ、希望と豊かさを感じさせる構成となっています。

元代の絵画は筆墨の趣を重視し、写意と神韻を強調する特徴があり、これは当時の文人画のスタイルと密接に関連しています。元代の著名な画家である葛叔英も、この時代背景の影響を大いに受けました。この《松鼠戯果図》は技法、構図、色彩の面で元代文人画の特色を十分に体現しており、彼の卓越した絵画技術を示すだけでなく、元代文人画の風格をも反映しています。また、作品に込められた寓意や深い文化的な内涵により、観る者の共感や思索を引き起こし、高い芸術的価値と鑑賞価値を備えています。

本当は書についても触れたいと思いましたが、ヘトヘトになったので、今回のnoteは以上とします。

次回は、今回noteした牧谿(もっけい)さんや梁楷(りょうかい)さんに影響を受けただろう、現在トーハク本館で見られる……日本の水墨画についてnoteしたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!