中国人が真剣に観覧する、トーハク東洋館の扇面図が素晴らしいです

知らない間に東京国立博物館(トーハク)・東洋館4階の中国書画の部屋の展示が替わっていました。

***

国立西洋美術館が酷い混みようだったので、いつも通り、東京国立博物館(トーハク)へ行きました。……と言っても、何を観たいということもなく、トーハクも混んでいたこともあって、本館は避けて東洋館へ行くことにしました。

いつも通りに、まずは4階の中国書画の部屋へ。

エレベーターから降りた瞬間に……え? なんか多いな……と感じました。多いっていうのは、中国人観覧客がです。少し前に行った時には、ガラガラだったんですけどね……。これはなにかあるな……と思い、部屋に入ってみると、先日来た時とは展示品が替わっていました。

それで今季のテーマを確認したところ、『中国の絵画 人物と風俗』とあります。

■扇面に描かれた美人画の完成度がすごくない?

中国人の間でもトーハク東洋館の情報は行き渡っているようで、著名な作家の作品が展示されていると、ちゃんと人が入っているんですよね。そうじゃない時には、人も少なく、ササーッと見てまわる人が多いのですが、今回は人も多いし、作品ごとにしっかりと見てまわる人が多いような気がします。

わたしが最も時間をかけて観ていったのは、扇子の紙の部分に描かれた……扇面画でした。いずれも中国の美人が描かれているのですが、その女性の姿もですが、周りに描かれた樹木や花もすばらしいですし、金箔の使い方もとても上品だなぁと……おもわず見入ってしまいました。

**湯禄名《端陽佳人図扇面》**

湯禄名(とうろくめい・1804~74)筆|中国|清時代・同治6年(1867)

紙本墨画淡彩

林宗毅氏寄贈

5月5日、端午の節句の一幕を描きます。まだあどけない少女は、鍾馗(しょうき)に扮装しようとした女性に悪戯を仕掛けているのでしょうか。ほのぼのとしたユーモアの漂う作品です。

この扇面に限りませんが、服のひだまで精緻に描かれていますし、描かれた人の動きが躍動感に溢れています。西洋画とは異なる写実的な描き方のような気がするんですよね。

作者自身が書いた自賛のあとに、「丁卯夏五月寫、為燿生道兄大人雅屬即正之。弟禄名」と記されているそうです。「丁卯年(1867年)の夏の5月に書きました。耀生道兄(輩の兄、大人)様のご依頼により、これを正します。弟 禄名」

**胡錫珪《夢蝶図扇面》**

胡錫珪(こ やくけい・1839~83)筆|中国|清時代・光緒3年(1877)

金箋着色

林宗毅氏寄贈

胡錫珪は蘇州(江蘇省)の人。月夜に侍女を従えてうたた寝する青年を描きます。理想郷(華胥の国)を夢みた黄帝、夢に蝶となった荘子、仮眠の間に栄華に満ちた一生を体験した盧生(ろせい)など、中国では夢の故事が多く知られています。この青年はどのような夢を見ているのでしょうか。

作品とは関係ないのですが、解説を読んでいたら、司馬遼太郎の『胡蝶の夢』というタイトルを思い出しました。荘子が夢で蝶になったという話が、ちょこっと出てくる話……話自体のあらすじは全く覚えていないのですけどね。

今回の展示室を見ていると、中国で美人といえば、高貴な人よりも、高貴な人に仕える仕女や侍女なのが定番のようです。この絵も、そうした美しい侍女が描かれています。

**費丹旭《美人図扇面》**

費丹旭(ひたんきゃく・1801~50)筆|中国|清時代・道光27年(1847)

紙本墨画淡彩

費丹旭は、清時代後期を代表する美人画家です。面長の顔、切れ上がった目、小さく繊細な口、細くたおやかな姿を特徴とします。春の盛りの日に若い女性が蝶を追いかける伝統的な撲蝶(ばくちょう)の遊びは、美人画の主題として好まれました。

作者は清朝後期の「美人画家」と、解説は記しています。つまりは、彼が描いた女性が、この頃の中国の美人の基準……と言って良いのでしょう。

そうしてみると、たしかに扇面に描かれているのと同じ系統の美人が、中国女性には多いような気がします。すごく小顔で色白で……といった感じです。陶器で作られた「加彩女子」にも通じる雰囲気を感じます……そういえば「加彩女子」も、高貴な女子ではなく、高貴な人に仕える女子をかたどったものでしたね。

これも自賛……意味は分かりませんが、別に自身の絵を褒めちぎっている……いわゆる自画自賛しているわけではありません。

自賛の部分で、読める漢字を拾って、その意味をChatGPTに尋ねてみました。(「●」は判読できなかった漢字)

「昨宵風雨●渓頭月断飛紅●水流拓●尋香雙●蝶一生花●不知愁丁未秋七月●芙江」

「昨夜は風雨が降り、渓谷の端で月が輝く。花びらは飛び散り、水は流れ、香りを求めて双つの蝶が一生花を舞う。愁いを知らず、丁未年の秋七月、芙江にて。」(ChatGPTの訳)

**費丹旭《採菱図扇面》**

費丹旭(ひ たんきょく・1801~50)筆|中国|清時代・道光21年(1841)

紙本墨画淡彩

豊かな田園で歌にあわせて行われる菱の実採りは、中国では古く漢代の楽府にもおさめられ、江南地方の水郷のイメージと健康な農村の女性の美しさを賛美する題材として多く描かれてきました。ここでもたらいに乗って菱実を採る姉妹の明るい姿が表されています。

「菱(ひし)の実」というと、忍者が使う「撒き菱(まきびし)」が思い浮かびますが、かつては漢方や薬膳などで食していたのか、お茶のようにして飲んでいたようです。調べてみると、日本の福島県の猪苗代湖では、菱の実が全盛を迎えるのが、9月下旬から10月上旬の数週間のことだそうです。

福島で、どうやって菱の実を採るのか分かりませんが、この扇面画のように、たらい舟を湖面に浮かべていたのかもしれません。

**費丹旭(费丹旭)について**

今回2作品が展示されていた費丹旭ですが、中国でも著名な画家のようです。生年月日は1802年1月29日 - 1850年12月4日。日本で言えば江戸の後期に入った頃で、歌川広重と5〜6歳くらいの差があり、椿椿山とほぼ同じ年……といった感じです。

いずれにしても費丹旭は清代の画家で、字は子苕、号は晓楼、環渚生、三碑郷人、長房後裔など……読めませんけど色々と名乗っていました。浙江省湖州市(旧・烏程県)の出身で、父は費珏という山水画家とのこと。そのため、幼少時から家伝の画技を受け継いだそうです。

費丹旭は、仕女画で名を成し、同時代の人気画家だった改琦(かいき)と共に、その名を一文字ずつ取って「改費」と称されるほど、その画風は高く評価されたそうです。

彼の仕女画は、軽やかな線と淡い色彩で女性の優美さを描き出し、その中でも特に《十二金釵図》が有名。また、肖像画や花卉・山水画も手掛け、その技法は優雅で自然な風格を持つといわれています。特に肖像画では、人物の内面を表現する力に優れていた……と、中国語のサイトには記されています。

彼は生涯、家計を支えるために絵を売り、江蘇・浙江の富豪に寄食しながら画業を続けました。晩年には「偶翁」などの号を名乗り、50歳で亡くなるまで多くの作品を遺しました。彼の画風は後世の仕女画や年画に影響を与えたと高く評価されています。

代表作には、故宮博物院や浙江省博物館などに所蔵されている《十二金釵図》や《果園感旧図》、さらには《東軒吟社図》などがあり、特に人物画の巧みな描写が特徴的。また、詩作や書にも長けており、その書風は恽寿平の影響を受けているそう……ですが、恽寿平とは誰でしょうかね。

**仲光勲《仕女図扇面》**

仲光勲(1883~1930)筆|中国|中華民国10年(1921)

紙本墨画淡彩

青山慶示氏寄贈

仲光勲(号は小楳)は、嘉興(浙江省)の人。仕女、花卉図を得意としたといいます。春、桃花の咲く川辺で洗濯をする女性を、清時代末期に流行した美人の定型を用い、優雅に描いています。

細い目が吊り上がるように描かれた美人。よく、黒人を含む欧米人が、中国人(アジア人)を蔑視するパフォーマンスで、指で目を釣り上げますけれど……目が細い女性でも美しい人は多いと感じますけれどね。欧米人とは美的感覚が元々異なるので、分かり合うのは難しいものです。

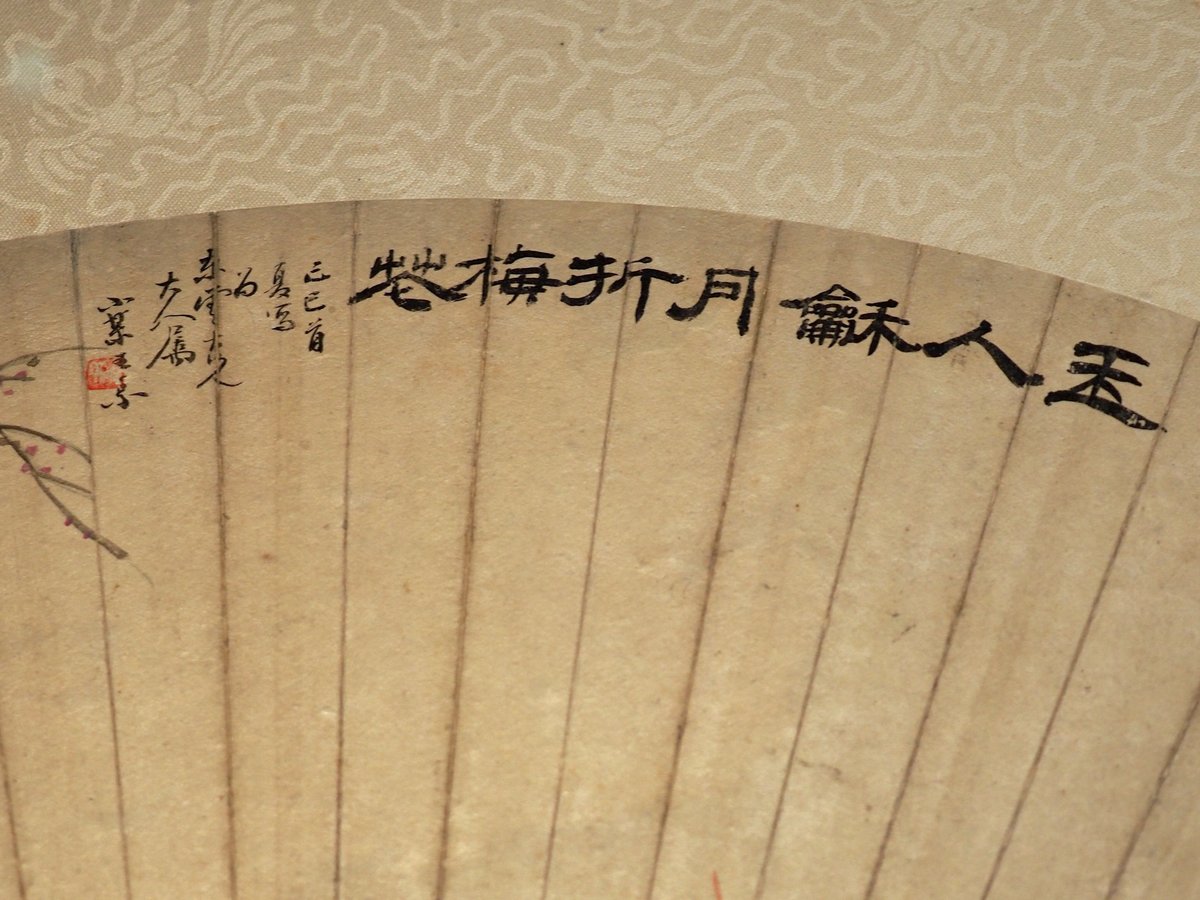

**王素《玉人和月折梅図扇面》**

王素(1794~1877)筆|中国|清時代・同治8年(1869)

紙本墨画淡彩

青山慶示氏寄贈

北宋の賀鋳(1052~1125)の有名な詩句、「玉人(美人のこと)、月に和して梅花を折る」を題にし、月夜、梅の樹の下で、一枝を手に物思いにふける女性を表しています。

**顧洛《洛神女図扇面》**

顧洛(こらく・1762~1837)筆|中国|清時代・18~19世紀

紙本墨画淡彩

顧洛は、杭州(浙江省)の人。仕女、花卉図を得意としました。本作は、三国時代の詩人・曹植が洛水を通りかかった時に、密妃という美しく白く光り輝く女神に出会い、恋に落ちるという幻想的な名作「洛神賦(らくしんふ)」に想を得たものです。

以下はその「洛神賦」を詠みながら観てみることにします。

黄初三年、余朝京師、還済洛川。古人有言、斯水之神、名曰宓妃。感宋玉対楚王説神女事、遂作斯賦。其辞曰、

黄初三年、私は朝廷から京師へ行き、洛川を経て帰路についた。古人が言うには、この水の神は「密妃」と名づけられている。宋玉が楚王に神女の話をしたことに感銘を受け、私はこの賦を作った。その内容は次のとおりである。

余従京城、言帰東藩。背伊闕、越轘轅、経通谷、陵景山。日既西傾、車殆馬煩。爾迺税駕乎衡皐、秣駟乎芝田、容與乎陽林、流眄乎洛川。於是精移神駭、忽焉思散。俯則未察、仰以殊観。覩一麗人于巌之畔。迺援御者而告之曰、爾有覿於彼者乎。彼何人斯若此之艷也。御者対曰、臣聞河洛之神、名曰宓妃。然則君王所見、無迺是乎。其状若何、臣願聞之。

私は京城を出発し、東藩に帰ることにした。背後には宮殿を背負い、轘轅を越え、通谷を経て景山を登った。日が西に傾き、車の進行は難しくなった。そこで私は車を停めて、馬を芝田で休ませ、陽林で過ごし、洛川を眺めた。この時、精霊は移動し、神は驚き、思わず散逸した。下を見るとまだ気づかず、上を見ると異様な光景が広がっていた。すると、一人の美しい女性を岩の傍で見かけた。私は御者に尋ねた、「彼女を見たことがあるか?」彼女は一体誰なのか、こんなに美しいとは。

御者は答えた、「河洛の神、名を宓妃と聞いています。それならば、君王が見たのは、まさに彼女でしょう。彼女の姿はどのようなものですか?ぜひ教えてください。」

余告之曰、其形也、翩若驚鴻、婉若遊寵、栄曜秋菊、華茂春松。髣髴兮若軽雲之蔽月、飄颻兮若流風之迴雪、遠而望之、皎若太陽升朝霞、迫而察之、灼若芙蓉出淥波。襛繊得衷、脩短合度。肩若削成、腰如約素、廷頸秀項、皓質呈露。芳沢無加、鉛華弗御、雲髻峩峩、修眉聯娟。丹脣外朗、皓齒内鮮、明眸善睞、靨輔承権。瓌姿豔逸、儀静体閑。柔情綽態、媚於語言。奇服曠世、骨像応図。披羅衣之璀粲兮、珥瑤碧之華琚、戴金翠之首飾、綴明珠以耀躯。踐遠遊之文履、曳霧綃之軽裾、微幽蘭之芳藹兮、歩踟蹰於山隅。於是忽焉縱体、以遨以嬉。左倚采旄、右蔭桂旗。攘皓腕於神滸兮、采湍瀬之玄芝。

(注)↑ 太字の部分が、扇の自賛として記されています。

私は言った、「彼女の形は、驚くように羽ばたく鴻のように、優雅に舞う鹿のようで、秋の菊のように華やかで、春の松のように繁っています。まるで雲が月を隠すかのようで、流れる風のように雪が舞っている。遠くから見ると、朝日が昇るように白く輝き、近くで見ると、蓮の花が水面から出るように美しい。身のこなしは軽やかで、姿は整い、肩は削ぎ落とされ、腰は細く、首は長く、美しい肌は露出している。香りが加わることはなく、化粧が施されることもない。髪は高く結われ、眉は優美に描かれている。赤い唇は鮮やかで、白い歯は美しく、明るい瞳は魅力的で、頬は微笑みを帯びている。姿は見事で、優雅さがあり、静かな態度でゆったりとしている。柔らかい情緒は言葉に現れ、奇抜な服装は世間から逸脱している。華麗な衣を披き、瑶の耳飾りをつけ、金と翡翠の装飾を冠り、明珠を身にまとっている。遠くに遊ぶ文様の履物を履き、軽やかな裾を引きずり、微かに香る蘭のような優雅さを漂わせ、山の端を歩いている。そして、ふと身をゆだねて遊び、楽しんでいる。左には彩りのある旗に寄りかかり、右には桂の旗の影がある。白い腕を神のほとりに伸ばし、流れの中の玄芝を摘んでいる。」

余情悦其淑美兮、心振蕩而不怡。無良媒以接懽兮、託微波而通辭。願誠素之先達兮、解玉佩以要之。嗟佳人之信脩兮、羌習礼而明詩。抗瓊珶以和予兮、指潜淵而為期。執眷眷之款實兮、懼斯霊之我欺、感交甫之棄言兮、悵猶豫而狐疑。収和顔而靜志兮、申礼防以自持。

私は彼女の優美さに心を奪われ、心は揺れ動いて落ち着かない。良い媒介もなく楽しく交わることもできず、微かな波に託して言葉を通わせたいと思った。誠に、純粋な者が導いてくれることを願い、玉の佩を解いて彼女を引き寄せたい。ああ、佳人の信頼が得られず、礼を守ることと詩を学ぶことが難しい。私の玉の飾りを掲げて彼女に和してほしいと願い、潜む淵を指し示して約束を交わそう。私は彼女への思いを強く持ち、神の力によって私が欺かれないか恐れ、友情を失うことを思い悩み、まだ言葉を発せずに気持ちは幽蘭のように漂っている。華やかな容貌は美しく、食事を忘れさせるほどである。

「その姿は、驚く鴻のように優雅で、遊ぶ蝶のようにしなやかで、秋の菊のように美しく、春の松のように茂っています。まるで軽やかな雲が月を隠すようで、漂う風が雪を舞い上げるかのように、遠くから眺めると、朝の霞の中に昇る太陽のように明るく、近くで見ると、波の中から現れる蓮の花のように輝いています。しなやかさと適度な長さが調和し、肩は削ぎ落とされたように見え、腰はまるで素絹のように細いです」

於是洛霊感焉、徙倚傍徨、神光離合、乍陰乍陽。竦軽躯以鶴立、若将飛而未翔。践椒塗之郁烈、歩衡薄而流芳。超長吟以永慕兮、声哀厲而彌長。爾迺衆霊雑遝、命儔嘯侶。或戯清流、或翔神渚、或采明珠、或拾翠羽。従南湘之二妃、攜漢浜之游女。歎匏瓜之無匹兮、詠牽牛之独所。揚軽袿之猗靡兮、翳修袖以延佇。体迅飛鳧、飄忽若神。陵波微歩、羅韈生塵。動無常則、若危若安。進止難期、若往若還。転眄流精、光潤玉顏。含辞未吐、気若幽蘭。華容婀娜、令我忘餐。

すると、洛の霊が感じ入り、身を寄せ、神の光が離れたり集まったりし、時には陰り、時には陽の光が交錯した。軽やかな体を立て、飛ぼうとしてまだ翔ばないような姿勢を保っている。香ばしい椒の畑を踏みしめ、流れる芳香を漂わせながら歩いている。私は長い吟を超えて永遠の慕情を抱き、声は哀しみを帯び、余韻が長く続く。あなたは多くの霊と交わり、仲間を呼び寄せる。清流で戯れたり、神の洲を翔けたり、明珠を摘んだり、緑の羽を拾ったりしている。南の湘の二人の妃とともに、漢の浜の遊女を連れてきた。私は匏瓜(ひょうが)には比類がないとため息をつき、牽牛の独特の美しさを詠む。軽やかな衣をひるがえし、長い袖を引いて立ち止まっている。体は飛ぶように迅速で、神のように漂っている。波をかすめて微かに歩き、足元からは塵が生じる。動きは不規則で、危うくもあり安全でもある。進むのも、止まるのも難しく、去るのか、戻るのか分からない。目を転じると、流れる精霊が光を湛え、玉のような美しさを帯びている。言葉を含んでまだ発せず、気持ちは幽蘭のようである。華やかな容貌は優美で、私を食事も忘れさせる。

於是屏翳收風、川后静波。馮夷鳴鼓、女媧清歌。騰文魚以警乗、鳴玉鸞以偕逝。六龍儼其斉首、載雲車之容裔。鯨鯢踊而夾轂、水禽翔而為衛。於是越北沚過南岡、紆素領迴清揚、動朱脣以徐言、陳交接之大綱。恨人神之道殊兮、怨盛年之莫当。抗羅袂以掩涕兮、涙流襟之浪浪。悼良會之永絶兮、哀一逝而異郷。無微情以效愛兮、献江南之明璫。雖潜處於太陰、長寄心於君王。忽不悟其所舎、悵神宵而蔽光。

於是背下陵高、足往神留。遺情想像、顧望懐愁。冀霊体之復形、御軽舟而上遡、浮長川而忘反、思綿綿而増慕。夜耿耿而不寐、霑繁霜而至曙。命僕夫而就駕、吾将帰乎東路。攬騑轡以抗策、悵盤桓而不能去。

その後、屏風が風を遮り、川の向こうは静けさに包まれている。馮夷は鼓を打ち、女媧は清らかな歌を歌っている。文魚が騒がしく鳴き、玉の鳳凰が共に旅立つことを警告している。六匹の龍が揃って頭を高く上げ、雲車の威容を装っている。鯨は踊って車軸を挟み、水鳥が舞ってその周りを守っている。そこで北の岸を越えて南の岡を渡り、素朴な服装で清らかに漂い、朱い唇を動かしてゆっくりと話し、交接の大綱を示している。人と神との道が異なることを恨み、盛年のままにしておけないことを恨んでいる。ローブの袖で涙を隠し、涙が流れ襟を濡らす。良い会合が永遠に絶たれたことを悼み、異郷へ旅立つことを悲しんでいる。小さな思いを愛にあてはめようとし、江南の美しい宝石を献上する。たとえ太陰に潜んでいても、長い間心を君王に寄せている。ふと、何を捨てるべきか分からず、神の夜に光が隠れるのを思い悩んでいる。

そこで背を向けて高い山を降り、足を向けて神の留まるところへ行く。遺された思いを想像し、振り返っては愁いを抱く。霊が再び姿を現すことを願い、軽い舟に乗ってさかのぼり、長い川に浮かびながら反省を忘れ、思いは連綿として増し、慕情を深める。夜は長くて眠れず、霜が繁く降りて夜明けが来る。僕に命じて馬を用意させ、私は東路に帰ろうとする。駈け引きの手綱を引き寄せ、留まってしまい、去ることができないでいる。

**諸炘《春水吹簫図扇面》**

諸炘(しょきん)筆|中国|清時代・乾隆48年(1783)|金箋着色

林宗毅氏寄贈

諸炘(字は春巌、青巌)は杭州(浙江省)の人。春のうららかな一日、南末の詞人、姜き(きょうき)と彼に仕えた侍女、小紅の故事にならい、舟上で高士の奏でる簫の音に耳を傾ける乙女を、柔らかな筆致で描き出します。

解説に記されていた「南末の詞人、姜き(きょうき)と彼に仕えた侍女、小紅の故事」というのが気になって調べてみました。と言っても、perplexityに、中国語で「您知道南宋末期的词人姜夔和侍奉他的侍女小红的故事吗?」と尋ねただけです。

perplexityの中国語での回答を、ChatGTPに日本語に訳してもらったのが下記になります。

姜夔(きょうき)と小紅の物語は、南宋文学史の中で著名な佳話の一つです。

姜夔(1155-1208年)は、字は尧章、号は白石道人で、南宋の著名な詞人および音楽家です。彼は一生官職には就かず、家は貧しかったものの、文学と音楽の才能は非常に高く、当時の多くの文人、例えば「田園詩人」として知られる范成大(はん せいだい)や辛弃疾(しん きせつ)と交友がありました。

小紅はもともと范成大の侍女で、歌が得意でした。ある日、姜夔(きょうき)が范成大を訪れた際に、《暗香》や《疏影》という二つの詞を作り、小紅に歌唱を教えました。小紅の歌声は非常に魅力的で、范成大はそのために小紅を姜夔(きょうき)に贈りました。

姜夔は詩《過垂虹》の中でこの出来事を描写しています: 「自作新詞韵最娇,小紅低唱我吹箫。」 この詩は、姜夔が作った美しい詞を、小紅が低く美しく歌いあげ、それに合わせて姜夔が箫を吹いているという場面を描写しています。

その後、姜夔が亡くなる前に、小紅を適切な人に嫁がせました。この細部は、姜夔が小紅を思いやり、責任感を持っていたことを示しています。

姜夔と小紅の物語は、南宋の文人たちの趣向を示すだけでなく、当時の文人と歌妓との複雑で微妙な関係を反映しています。この物語は文学史上の佳話となるだけでなく、南宋文化を理解するための生き生きとした一瞥を後世に提供しています。

ちなみに中国語でperplexityに質問するのは、中国語のサイトでの情報を知りたいからです。日本語で尋ねると日本語のサイトしか検索しないため、十分な情報が得られません。またperplexityの回答を、そのままperplexityで訳してもらっても良いのですが、なんとなくperplexityよりもChatGTPの方が、日本語訳が上手な気がしているので、ChatGTPを使っています。

この絵を観た時に、わたしは梅の花? でフレームが作られている、舟の棹を差している女性が美しく感じ、この絵の主人公だと思っていました……。でも、解説を読むと、上の写真の左側の…舟に座っている女性が主人公のようでした……あと、もっと左側にいる簫を演奏している男性でしたね……。再訪したら、そちらの2人をよく観てみようと思います。

自賛には、「最嬌小紅」という言葉が読めます……それ以外が判読できません( ; ; )……。

**筆者不詳の仕女図**

筆者不詳|中国あるいは朝鮮

清時代あるいは朝鮮時代・17~18世紀|紙本着色

朝鮮で制作されたさまざまな絵画をとじた画帖の内の一図で、中国、明時代の人気画家、仇英の様式に倣った美人図です。

解説には、この《仕女図》が、「明時代の人気画家、仇英の様式に倣った美人図」だとしています。ということで仇英さんを調べてみると、彼は1498年に生まれ、1552年に亡くなったそうです。「明の四家」または「呉門の四家」の一人と言われるほどで、沈周、文征明、唐寅と並び称されるとしています。

人物画や青緑山水画などの分野で独自の才能を発揮し、多くの精美な作品を制作しました。彼の絵画技法は後世に深い影響を与え、沈硕、程環、尤求、沈完などが彼の画法を受け継ぎます。仇英の芸術的成果は、中国の絵画史において重要な地位を占めている……と、中国国内でも、かなり高く評価されているようです。

中国書画の部屋には、まだまだ魅力的な作品が多く展示されていました。

今回のnoteは以上ですが、心に余裕があれば、次回は、部屋に展示されていたほかの作品をnoteしていきたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!