またまた浮世絵の開祖・岩佐又兵衛の《鳥の子図》が展示されています @東京国立博物館

東京国立博物館(トーハク)の平成館にて、特別展「やまと絵ー受け継がれる王朝の美ー」が、12月3日(日)までの会期で開催中です。

もちろん特別展は素晴らしいのですが……同じくらいにというか「それ以上にすごいじゃん!」と思う人も少なくないんじゃないか? という特集展「近世のやまと絵-王朝美の伝統と継承-」が、同じトーハクの本館で展開されています。過去noteでもしつこいくらいに記してきましたが、その特集展の展示替えが、先週行なわれました。また数度に分けてnoteしておきたいと思います。

■「やまと絵」って何?

「やまと絵」とは、外国……特に中国大陸から伝わった唐絵や漢画の影響の少ない、日本独自色の強い……つまりは「日本っぽい」絵の総称です。

具体的には、絵巻や屏風、扇子などに描かれた、源氏物語や伊勢物語などを画題にしたもの、または日本の花鳥風月を描いたもの、日本の年中行事……各種の祭事や催事を描いたものが、「やまと絵」と呼ばれています。

今回は、その中でも源氏物語と伊勢物語を描いた作品をnoteしていきます。

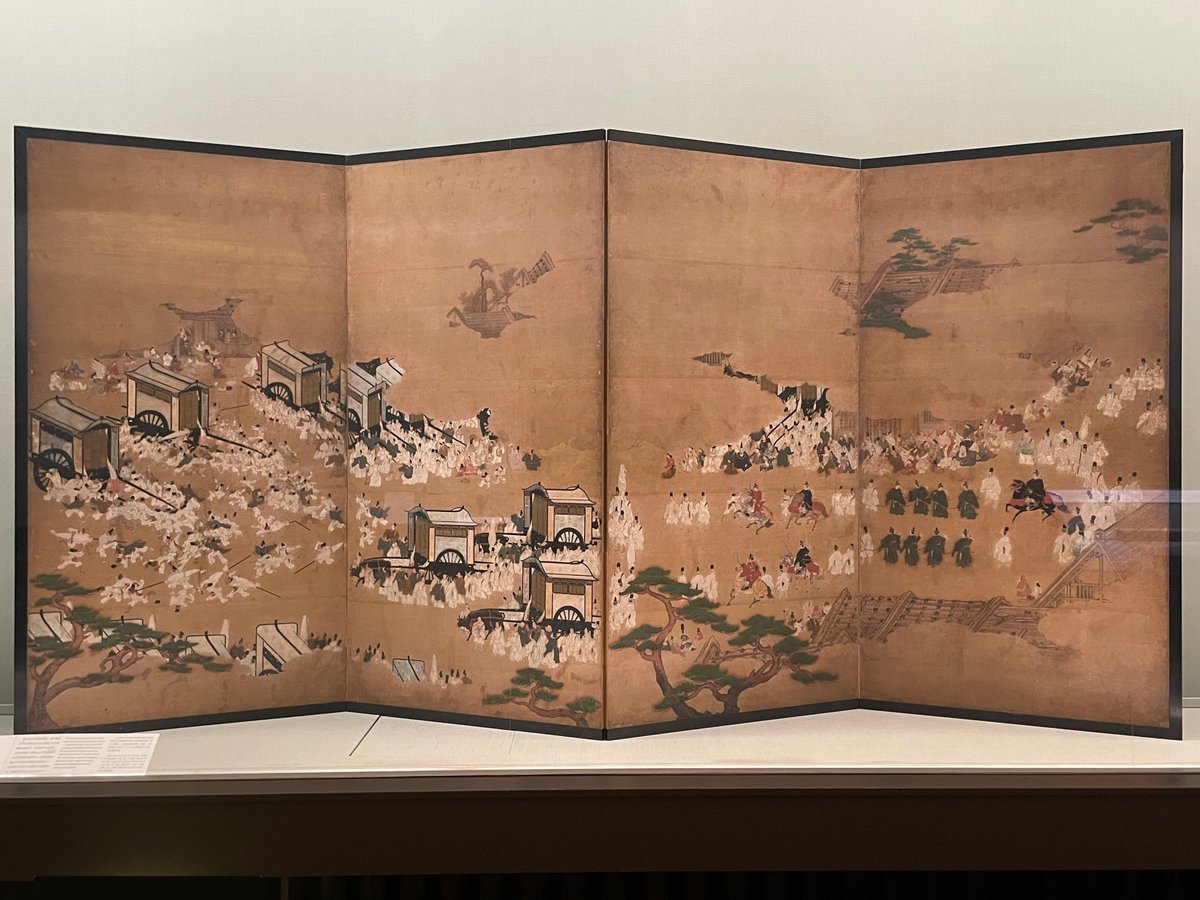

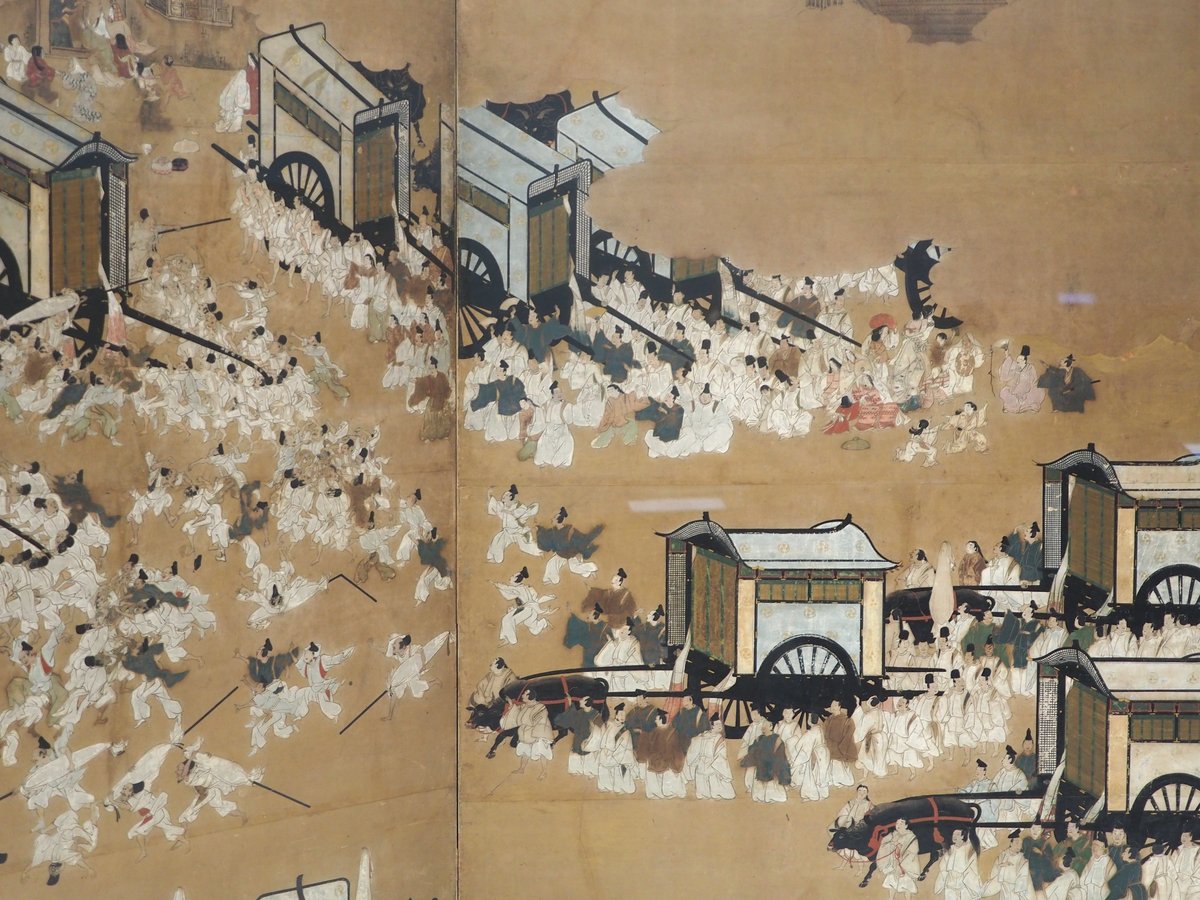

■車争図屏風 狩野山楽 源氏物語

《車争図屏風》は、『源氏物語』に出てくる「葵の上」と「六条御息所」の行列見物の場所争いを描いた屏風です。

葵の上は、主人公・光源氏のはじめの正妻。嫉妬深い女性として描かれているのですが……現在の倫理観で物語を読むと、かわいそうで仕方ないです……。

一方の六条御息所は……光源氏の恋人……と言うと、かなり違いますね。側室というわけでもなさそうなので、現代語に直すと愛人というのが近い言葉でしょうか。

《車争図屏風》は、「葵祭」という、京都の下鴨神社と上賀茂神社で5月に開催される賀茂祭のこと。平安中期の貴族の間では、単に「祭り」と言えば葵祭のことをさしていたそうです。

『源氏物語』では、その葵祭に光源氏の恋人である六条御息所が、車に乗って見物へ出かけます。すると同じ場所に来た、正妻の葵の上と鉢合わせして、大喧嘩となります。

解説パネルは「乱闘場面を表わす円環状の構図が見事です」と記していますが……描かれている葵の上や六条御息所からすれば「見事でしょ?」なんて言っていられない状況だったはず。ただ、これは祭りの見物客からすれば、祭りと同じように楽しめたかもしれません(あくまでフィクションですけど)。

屏風の左隻、左上にいるのが六条御息所の一行で、右下からやってきて、六条御息所の一行に飛びかかって追い払おうとしているのが葵上の一団でしょう。

倒れた人を足蹴にするなど、けっこう激しくやりあっている様子が、細かく描写されています。一方で、六条御息所と葵上以外の貴族を含む見学人は、その様子に驚いていますね。

ところでこの屏風は、解説によれが「豊臣秀吉の側室の淀殿が、 嫁ぐ養女の完子(さだこ)と新郎のために新築した、九条御殿の襖絵」と記されています。日本語が難しいのですが、淀君が、屏風を、新調したのですかね(淀君が、御殿を建ててあげたとも思えないので…)。

調べてみると完子(さだこ)さんは、豊臣秀吉の養子・豊臣秀勝の娘。さらに淀君の妹・江姫の娘です。しかも江姫が徳川秀忠と再々婚した際に、残された娘の完子さんは、淀君に引き取られます。淀君からしたら、ものすごくかわいい姪っ子だったでしょうし、完子さんからしたら、淀君は母親同然の存在だったことでしょう。

完子さんが九条忠栄に嫁ぐのは、徳川幕府が成立した翌年の1604年のこと。Wikipediaによれば、「婚儀に際しては淀殿が万事整え、京の人々を驚かせている。その華やかさは興正寺の夫人や娘たちが『九条家嫁娶見物』するほどであった。また義弟の秀頼名義で豪華な九条新邸を造営している。」とのことです。

淀君が、完子さんのために用意したものは数多かったことでしょうけれど、そのなかに《車争図屏風》(当初は襖絵)を入れたのはなぜだったんでしょうね。葵上のように強い女になれ、六条御息所のような女にはなるな……ということだったのでしょうか。まぁいくら考えても邪推でしかありませんが……。

完子さんの夫・九条忠栄さんは、その後の慶長13年(1608年)に関白に任官しています。また慶長20年(1615年)に豊臣家が滅亡した後には、実母・江姫の嫁ぎ先である徳川秀忠の養女となりました。その後、夫の九条忠栄さんは、朝廷と徳川家とのつなぎ役となったそうです。

まぁなんというか……完子さんも、波乱万丈の人生だったのでしょうね。

■源氏物語絵巻 住吉具慶 源氏物語

先日のnoteで、美術史の専門家が『途方もなく、常軌を逸している』と言うくらいに精緻な絵を描いていた土佐光則さん……その弟子の住吉如慶さんも展示されていましたが、今回の《源氏物語絵巻》は、そのまた弟子(息子)の住吉具慶さんが描いたものです。

さすが土佐派の流れを汲む住吉派……というべきなのでしょうか、こちらの絵巻も、ものすごく細部まで緻密に描きこまれています。

解説パネルによれば、同絵巻は源氏物語の「『初音(第23帖)』『常夏(第26帖)』『野分(第28帖)』『行幸(第29帖)』の各帖の場面の詞と絵をつないで一巻とし、春夏秋冬と季節順に描いています」とのこと。

ということで、今回展開されている最初の方に描かれた草花を見ると、すすきや桔梗が描かれているので……秋ということですね。ということで第28帖の『野分』という帖のワンシーンが描かれているということです。

光源氏36歳の秋の話。8月のある日、激しい野分(台風)が都を吹き荒れた。六条院の庭の草花も倒れ、そこへ訪れた夕霧は混乱の中で偶然紫の上の姿を垣間見、その美貌に衝撃を受ける。その後祖母大宮の元へ見舞いに参上してからも、爛漫の桜のような紫の上の艶姿は夕霧の脳裏に焼きついて消えなかった。野分の去った翌日、源氏は夕霧を連れて、宿下がり中の秋好中宮を始めとする女君たちの見舞いに回った。玉鬘(たまかずら)の元を訪れた時、こっそりと覗き見た夕霧は玉鬘の美しさに見とれると共に、親子とは思えない振舞いを見せる源氏に驚き不審に思う。とりどりに花のように美しい女性たちを思って心乱れつつ、雲居の雁(くもいのかり)へ文を送る夕霧だった。

Wikipediaで『野分』のあらすじを読んでみましたが、いまひとつ絵との照合がとれません。絵では、草花が風に揺らいでいるようですが、台風のような激しい風とも思えません。それに野分で草花が倒れてしまっている様子もなく、少女たちが草花を愛でています。

どういうシーンなのか、いまひとつピンッときませんが、驚くほど細部まで描かれていることは確かです。それをよく感じられるのが、草木もですが、女性の着物の柄です。パソコンで画像処理していったとしても、大変な作業を、手で描いているのですから……圧巻ですね。

詞書を挟んで、次は第29帖の『行幸』です。詞書には、下記のように記されているはずです……ところどころしか読めませんけど……。

雪深き 小塩山にたつ雉の

古き跡をも 今日は尋ねよ

太政大臣の、かかる野の行幸に仕うまつりたまへる例などやありけむ。大臣、御使をかしこまりもてなさせたまふ。

小塩山 深雪積もれる 松原に 今日ばかりなる 跡やなからむ

タイトルの通り、天皇が大野原へお出かけ(行幸)された時のお話です。六条院(光源氏)もお供するはずだったのだけれど、六条院は物忌ということで来ませんでした。そこで天皇が、雉を挿したひと枝を、使いに持たせて、六条院へ送り届けさせます。

雪深き 小塩山にたつ雉の

古き跡をも 今日は尋ねよ

「雪深い小塩山に飛び立つ雉の足跡を見に、今日は来れば良かったのに……」というのは、天皇が詠んだ歌です。それに対して六条院は、次のように返します。

小塩山 深雪積もれる 松原に

今日ばかりなる 跡やなからむ

「小塩山に雪が深く積もった松原(大野原)で、今日のように盛大な行幸は、これまでになかったでしょう」

■伊勢物語 鳥の子図 岩佐又兵衛

以前のnoteで、岩佐又兵衛が描いた《本姓房怪力図》を紹介しましたが、その同じ場所に今は、同じく岩佐又兵衛の《伊勢物語 鳥の子図》が架けられています。

解説には「『伊勢物語』 第50 段 「鳥の子」の、 女が男に恨みの和 歌を返す情景を描いたものと考えら れています」とあります。その「鳥の子」とは、浮気する男女がさらに浮気をしていて、それを和歌を送りあって詰り合うという、少しコメディみたいな話です。

冒頭で……「昔、男ありけり。恨むる人を恨みて、『鳥の子を十づつ十を重ぬとも思はぬ人を思ふものかは』」と、男性が女性に歌を送ります……昔、男がいた。自分を恨む女性を恨み、こんな歌を送り付けたんです……

卵を10個ずつ10セット重ねられたとしても、自分を思わぬ女性を愛し続けられるものではありませんよ

すると女性から、男性の浮気を責める歌が届きます。それで男性はまた女性の浮気を詰る歌を詠んで、女性に届けます。するとまた女性が、次のような歌を返すのです……

行く水に数書くよりもはかなきは思はぬ人を思ふなりけり

流れる川の水に、数を書くよりも儚いのは、自分を思ってくれない人を愛することでしたよ

岩佐又兵衛の絵を見ると、女性が真剣な眼差しで、筆で川面に何やら書いている姿が描かれています……数を書いているんでしょうね……(笑)

(笑)……なんて最後に書くと怒られそうですけど、これってやっぱり、ジャンルとしては面白い話ですよね……違うのかな?

ちなみに、この図はもともと岩佐又兵衛が福井在住時代(結城秀康の福井藩に仕官していた時代)に描いた、6曲1双の屏風の右隻の一扇に描かれていたそうです。この福井の豪商・金谷家に伝来したという、通称「金谷屏風」が、明治末に分散。それぞれ掛け軸に仕立て直されたそうです。

つまりもとは12図があったのですが、現存する……所在が確認できるのは10図のみ。そのうちトーハクには、「鳥の子図」のほか「虎図」、「老子出関図」、「雲龍図」が所蔵されています。

いいなと思ったら応援しよう!