トーハク『やまと絵』展と根津美術館『北宋書画精華』 −おそらく国宝になる《五馬図巻》−

東京国立博物館(トーハク)で特別展『やまと絵』が開催されているのに呼応するように、その「やまと絵」の対局……または比較対象……にある唐絵または漢画の、集大成ともいえる作品を集めた特集『中国書画精華』が10月31日から始まっていました(12月24日まで)。こちらの展示も見てきたので、後日、noteしたいと思いますが、実は根津美術館でも『北宋書画精華』という展覧会が開催されています。

「開催されています」と言っても、根津美術館へは、わたしは行っていないし行く予定もないのですが……noteで他の方が『北宋書画精華』を見に行ったとレポートしているのをちらほらと見かけると、やっぱり見に行った方が良いのかなぁ……でも行かないだろうなぁ……なんて、優柔不断&出不精ぶりを発揮しているわけです。

とはいえ何が展示されているのかは気になるので、根津美術館のホームページを見てみました……ドドンッ!

根津美術館の特別展『北宋書画精華』のチラシを見ると、大きく取り上げられているのが、中国・北宋時代(11世紀)に文人画家として活躍した、李公麟さん(1049?~1106)の《五馬図巻》です。

この絵が描かれてから、あまたの人の手を経て、中国清朝の皇帝の手に渡り、ラストエンペラーの第12代の宣統帝(愛新覚羅溥儀)にまで受け継がれました。当時は、宣統帝の教育係を介して、芥川龍之介などの日本人も鑑賞したそうです。その翌年に、弟の愛新覚羅溥傑に下賜され、清朝滅亡前後のゴタゴタしていた時に、日本へ持ち込まれたそうです。

その後、あまり表に出ない中で、終戦後には「空襲で焼失」したと……おそらく噂が広がり……もう世には出てこないだろうと思われていたら……約80年ぶりの2018年に、どなたかから東京国立博物館(トーハク)へ寄贈されました。

以降、トーハクでは2回くらいは展示されているような気がします。そのうち1回……2022年の10月頃には、わたしも見ることができました。見ることができたというか……展示されていることに気がつくことができた……という感じです。一般には平常展とか常設展とか言われ、トーハクの東洋館の中で(当たり前ですが)秘密でもなんでもなく展示されていました。それがこちらです……ドドンッ!

※以下《五馬図巻》の写真は、トーハクで展示された際に撮影したものです。

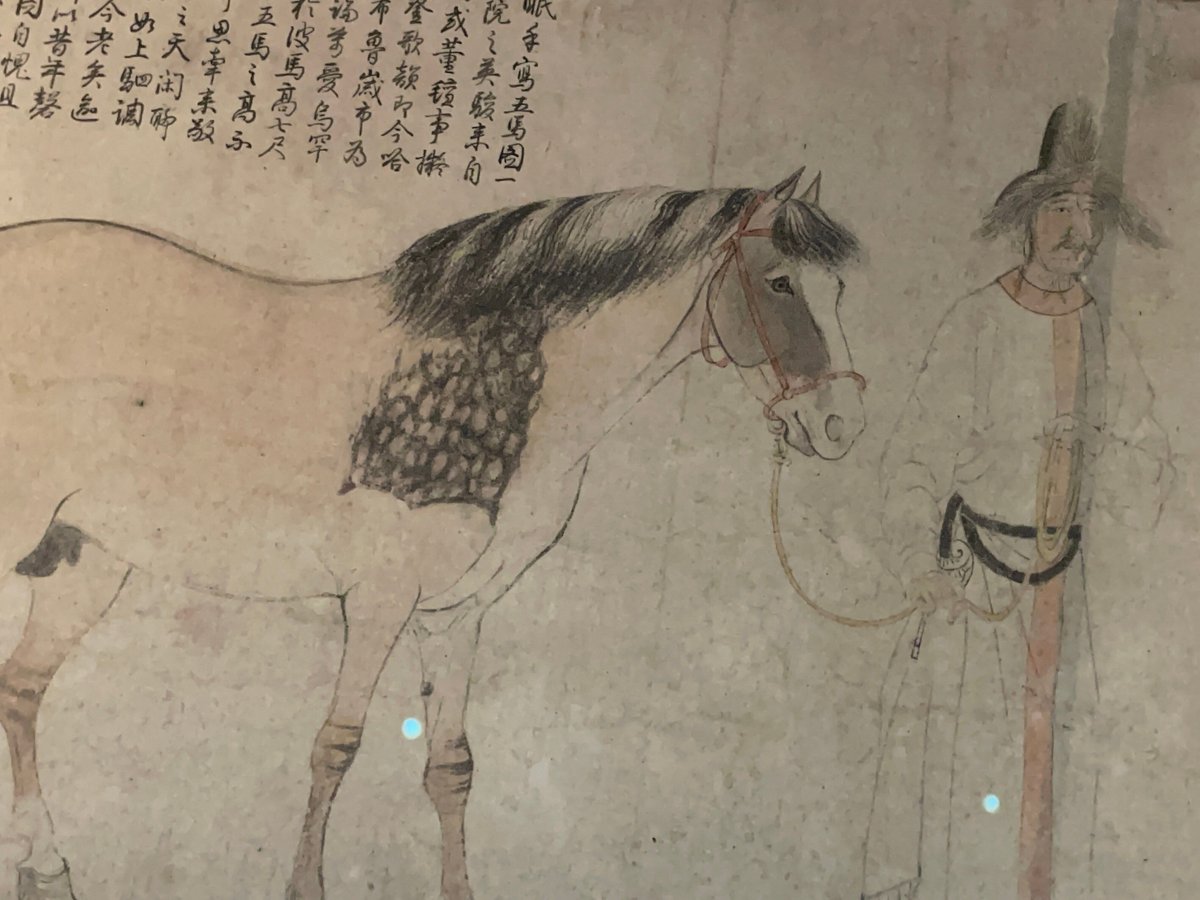

《五馬図巻》とあり、当時の中国・北宋に献上された名馬たちが描かれています。いちおう主役は様々な“馬”たちなのですが、“馬”だけでなく、それら馬たちを連れてきた“人(異民族)”の図巻でもあります。

例えば上の第一馬「鳳頭驄」は、中国北宋時代の元祐元年(1087)の12月16日に、于闐国(現在の新疆ウイグル自治区にあった国)から献上された馬が描かれ、馬の詳細が記されているのですが、ちょっと西欧人風でもある黄色い毛の鼻の大きな人が、馬をひいています。

次はチベット系の吐蕃という地域の首領から贈られた第二馬「錦膊驄」です……ドドンッ!

次の第三馬は、秦州(甘粛省)との交易でもたらされたという赤毛の「好頭赤」です。さきほど、(中国の中原からすると)異民族から贈られた馬たちが描かれていると記しましたが、秦州は3世紀半ばには存在した州なので、異民族とは言えませんね。ただし、馬については西域からもたらされたのかもしれません。

全体を見ると、こんな(下のような)感じです。少し小柄ですね。

そして第四馬は、第二馬と同様にチベット系の吐蕃の首領からの贈り物です。馬名の「照夜白」は、「闇夜を照らすように白い馬」という意味。

そして最後の第五馬が、こちらの「満川花」です……ドドンッ! 「川に花が満ちているような模様のある馬」という、叙情的な名前です。

さらにこの《五馬図巻》の価値を上げているのが、最後に記されている黄庭堅……この跋文の末尾にある通り別名(字)は黄魯直……(1045~1105)による跋文です。書道については、宋の四大家と称えられている方です。

《五馬図巻》とともに、李公麟さんの白描画の基準作とされる、《孝経図巻》も展示されているそうです。こちらはメトロポリタン美術館の所蔵品です。

《孝経図巻》というのは、紀元前350年から紀元前200年の間に作られた「孝経」という、いわば教訓……教え……を、絵本にした絵巻です。日本でもよく知られる『論語』のようなものを、誰でも分かりやすくしたもの……という感じですね。

まず絵が描かれて、その絵にまつわる『孝経』の文章が添えられ、また絵が描かれて文章が続きます……。

例えば「両親を敬慕しなさい」そうすれば「驕って失敗することもありません」みたいな教えが記され、絵が描かれているんです。

詳細を調べて記したいと思いましたが、また次の機会に譲りたいと思います。前述のメトロポリタン美術館では、同作品の比較的に高解像な画像データが見られるとともに(パブリックドメイン)、記されている中国語、それに解釈も英語で記されています。根津美術館へ行く予定があれば、読んでおくと、実物を見た時に「ははぁん」と、より深く理解できるかもしれません。

いいなと思ったら応援しよう!