江戸時代における吉原遊女を研究していた私が、大河ドラマ「べらぼう」を見た結果【第6話】

こんばんは、瑠奈です🌙

べらぼう第6話もおもしろかった〜!

もう早速、大河ドラマ「べらぼう」感想

第6話編を書いていきますよ〜!

前回の感想はこちら👇

私は、大学院で「江戸時代における吉原遊女の心中」について研究をしておりましたので、

遊女関連の感想が多くなってしまいますが

ご容赦ください。。。

⚠️ネタバレ注意

感想

第6話も楽しませていただきました‼️

まさかの鱗形屋が海賊版を作って、

処罰されてしまいましたね〜。

まさに「鱗剥がれた『節用集』」

毎回、このタイトルが秀逸ですよね。

江戸の出版業界の裏側と

幕府内の静かな争いが繰り広げられて

今回も見応えがありました。

個人的に印象に残ったシーン

もう〜うつせみ〜〜〜‼️🥲

うつせみが蔦重に新之助宛の文を託していましたね。

この手紙には「花のさわり無きようにいたす」と、「自分の揚代を自分で払ってでも

あなたに会いたい」ことが書かれていました。

うつせみ〜〜〜🥲

遊女は営業メールならぬ営業手紙を客に送っていたわけですが、これは営業のように思えません。

うつせみは、真に新之助を思っていたように

私は感じました。

うつせみの間夫は新之助ということですね〜〜🥹

毎回うつせみと新之助の、

想い合っているやりとりが描かれていて、

最高です。笑

史実でも、遊女は間夫に会うために

自分で自分の揚代を払うこともあったとされています。

また、あのシーンでは、蔦重が文を渡していましたが、本来、吉原には吉原遊女が書いた手紙を客に届ける文使いという仕事がありました。

遊女は吉原を出ることが出来なかったため、文使いに手紙を託し、客に手紙を送っていたんですよ〜。

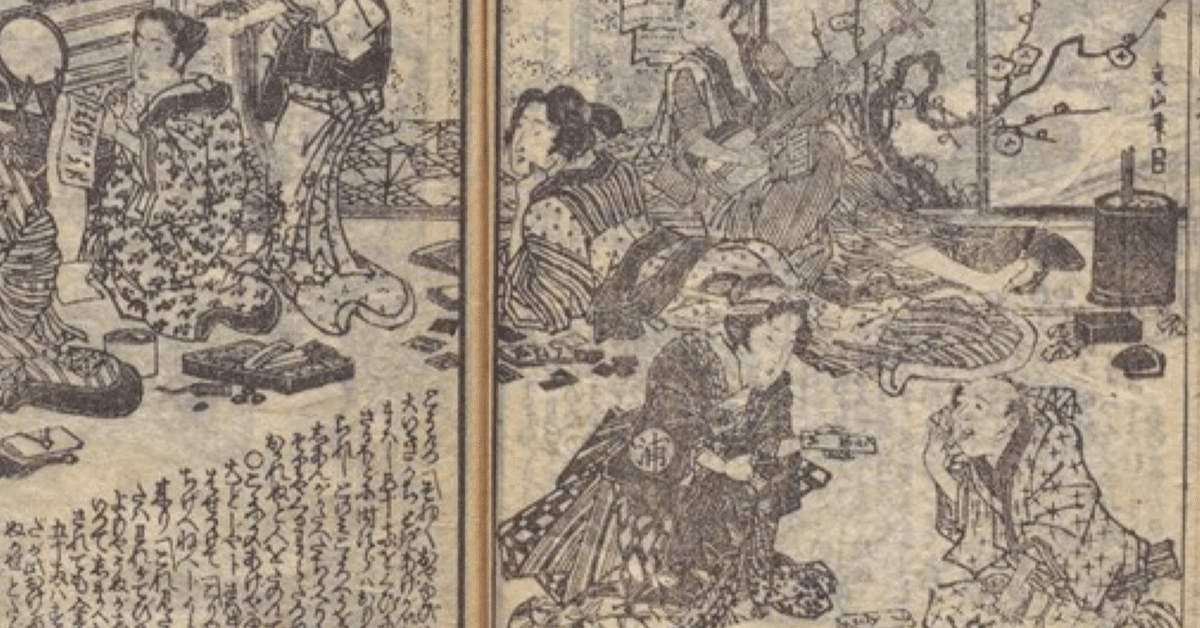

右ページの下にいる男性が、文使い✉️

文使いは誰にでもできる仕事ではなかったと言われています。

読み書きができるのは当然、江戸の地理を把握する必要もある。

複数の手紙を届けなければいけないので、管理能力と効率性を求められたのです。

それからそれから。

金々野郎に続いて、半可通も登場していました。

半可通とは、遊廓に精通しない者が

通のような顔をして、通ぶった振る舞いをし、それゆえ、ハチャメチャで滑稽が生まれること。

野暮ともいいます。

通と半可通は正反対の存在で、通は半可通を軽蔑するが、より通な通からすれば、半可通を軽蔑したり、通ぶるほうが半可通だったそうで。

ちょっと何言ってるのかよく分からくなっていますが、江戸っ子というのは非常に奥深い。。。

続いて、、、。

鱗形屋は、海賊版を出版したとして

処罰されていましたが。

青本の話をしている時の孫兵衛を見ると、

本作りへの思いは本物なんだと

感じました。(本だけに本物。失礼しました)

切ねえですよ。

本への思いは本物なのに、本で捕まるなんてね。

また、蔦重の「告げ口は性にあわない」というのが、印象的でした。

私、蔦重の性格好きです。笑

「流れに身を任せる」みたいなね。笑

「鱗形屋が居なくなれば、取って代われると思う自分もいた」と認める素直さも。

蔦重らしさが感じられる場面でしたね。

江戸では権利に関する整備も不十分だったので、現代のような著作権にあたるものはなかったとされています。

そのため、海賊版が後を絶たなかったそうです。

1790年(寛政2)にも出版統制令が出ますよね。

1722年(享保7)から、出版統制は緩やかに行われていましたが。

幕政批判や風紀を乱す書物の取り締まり、 好色本を絶版にしたりね。

この出版統制令がどのように描かれるのかも、楽しみです〜。

長谷川様も最後かっこよかったな〜。

まーーた、こんなに長く書いちゃって。

もっと書きたいシーンがいっぱいあるんですけど、スクロールが大変になっちゃうと思うので、

今回はこのあたりで。

読んでいただき有難山の鳶烏🐦⬛

いいね・質問・コメントお待ちしてます🙆🏻♀️

※文章や記事の無断転載はお控えくださいネ‼️

Instagram📸

@usugumo_luna

吉原遊女講座+雑談インスタライブも顔出しでやってます!ぜひフォローお願いします!🎶

X🕊

@hahalunamaster

お仕事依頼はこちら💌

usugumoluna@gmail.com

いいなと思ったら応援しよう!