【歩き方】抗力で歩こう #2 「姿勢を作る」

歩くときに大事なのは「姿勢」です。

姿勢が正しくないと、いくら良い歩きを習い実践をしても

その結果は全く違ったものになるでしょう。

例えば それは切れないハサミで紙を切るようなことです。

紙は切れますが、意図したようには切れません。

途中で刃に引っかかって破れたり、切り口がギザギザになる。

ハサミの刃をいいものにしておくこと、

身体の場合は、正しい「姿勢」を作ることです。

1)姿勢の作り方

・姿勢も動き(流れ)

「姿勢」は動いていないの動きとして捉えにくいですが、

いつも重力と反重力(抗力)が働き動き(流れ)を作り出してます。

この流れ(動き)を利用して姿勢を作ります。

重さが常に下にいきますので、床からの反力(抗力)も常にある状態です。

・姿勢を作る順番

1、「踵」を揃えて立つ。「つま先」は指3本分ぐらい開ける。

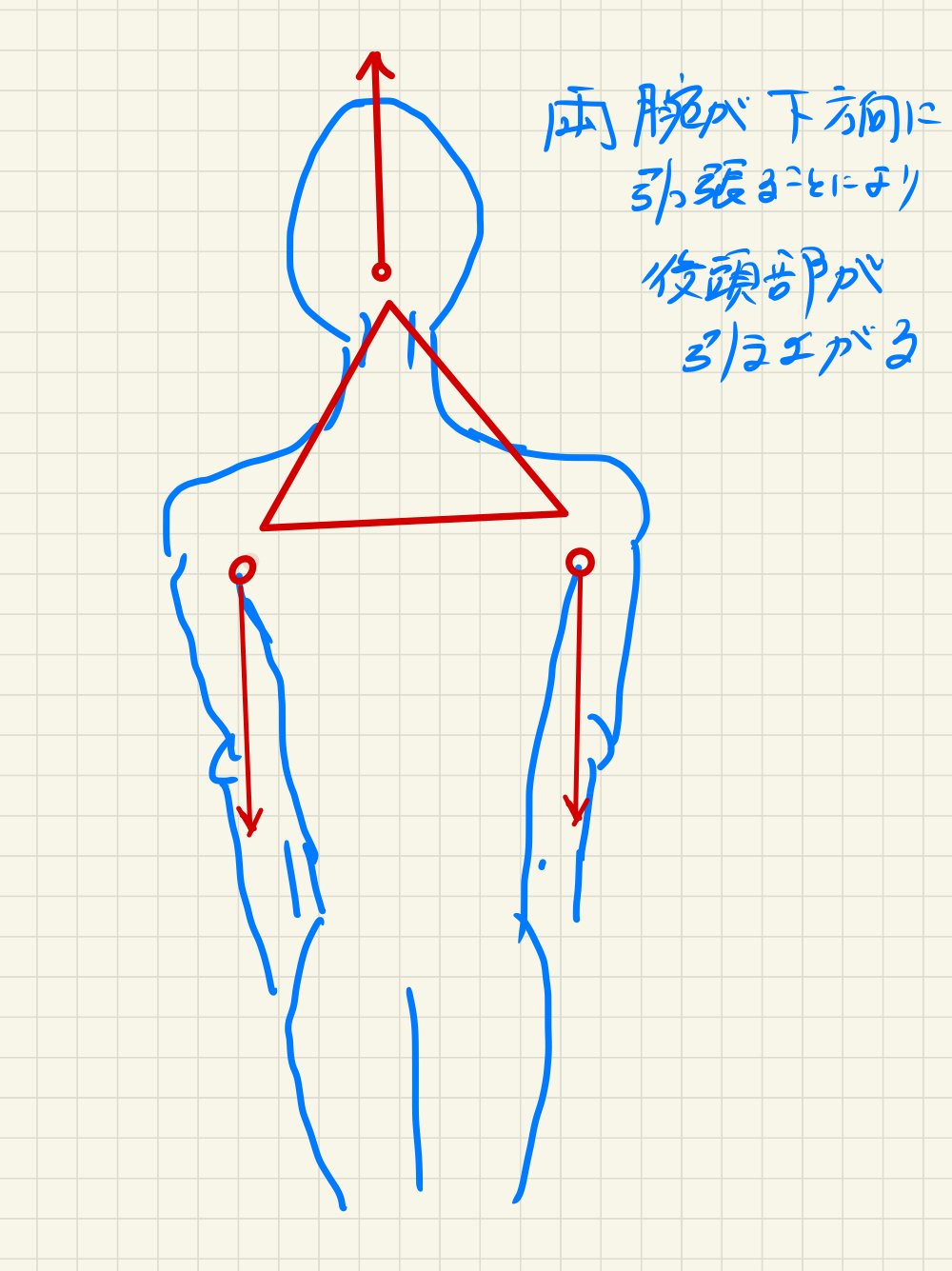

2、「腕」をリラックスして「体側」に置く

3、「人差し指」と「中指」をくっ付ける。(両手とも)

4、くっつけたまま「人差し指」と「中指」を下に引っ張る。

・確認

その場で足踏み (足指先は付けて踵のみで行う)

作りたい「姿勢」は、「膝」が軽く動く「姿勢」です。

良い「姿勢」は膝がその場で軽く動く。

もし、良い「姿勢」でも動きができなければ、違う「姿勢」になります。

「姿勢」は「軽く動く」が前提条件です。

・なぜ「動く」姿勢がいいのか?

理由:人の体は「臓器」「血液」「脳」など 完全に止まっている「臓器」はありません。特に「心臓」「肺」そして「血液の流れ」などは「止まる」ことはありません。「止まる」ことは「生」を否定することにつながります。

ですので、「姿勢」は自分以外の力と自分の身体の機能を使い行い、

「重さ」からくる「反力エネルギー」を受け取り その流れを整える役割であります。

・軽くの意味

軽く動くとは力を使わずにできるということです。自分の力で全てを行うことは、体に負担を強います。これは体が壊れる原因にもなります。

この時に 二つの道具を使っているます。

一つが 骨格の流れ。「骨」と「骨」の間に関節があり、関節がつながり「てこの原理」的に体を動かすことができます。

野球を習うと手だけで打つなや、投げる時も体全体を使って行えという指導を受けますがこれにあたります。また「声」もリラックスして体全体を響かせるように「声」を出せと言います。これも身体の機能を使って行う例です。

もう一つが「抗力」(反力)です。この「効力」をきっちりとキャッチできると身体は自分の力を使わずにして動けます。「姿勢」を作るときに 指先を伸ばす動作がこれにあたります。下にいく力を意識的に行えば、効力を感じることができます。

・効力を感じるところ

効力を感じるところは 頭の後ろにある柔らかい窪み(亜門)が上に引っ張られます。

・まとめ

「姿勢」は動くための「姿勢」である。

「姿勢」を作る時、身体の機能と効力を使う。

確認方法は 足踏みをした時に「膝」が軽く動く。

以上です。

質問、ご感想などありましたらコメント欄に

お書きください。ここまでお読みいただきありがとうございました。

次回は「歩く」実践です。

GYU