週刊小売業界ニュース|環境を想って買い物ができるか/ECのささげはAIが支援可能か/韓国がインドに食文化を輸出|2024/5/6週

2024年5月4日~5月10日にピックアップした、

日・米・韓の小売業界ニュースをお届けします。

今週のおさらいに、ぜひどうぞ!

アウトドアのPatagonia、不必要な買い物を自粛するよう促すドキュメンタリー動画を製作 - The New York Times

<記事の要約>

アパレル産業による大量生産・大量廃棄が地球環境におよぼす悪影響が周知されて久しいが、消費者はあまりそれに耳を傾けていない様子だ。ファッションとサステナビリティーに関する啓発が退屈で説教くさいから、とする見方がある。Patagoniaは消費者との対話に新鮮さを取り戻そうと風変りなドキュメンタリーを撮影、不必要な買い物を再考するように促す。

環境保護をビジネスの根幹にすえる企業として

有名なアウトドアブランド、Patagonia。

自社のミッションとして

「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」

を掲げ、営利企業としての持続可能性と

環境保護の両立を模索し続けています。

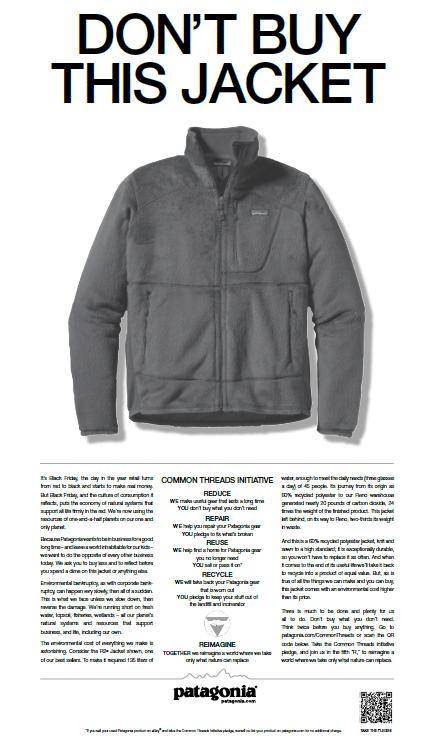

皆さんも2011年にPatagonia社が出した広告、

「Don't Buy this Jacket」をご存じではないでしょうか。

これはアメリカのBlack Fridayの広告として、

New York Times紙に出した広告です。

新しいアパレルを製造するには当然資源が消費されること、

新しいジャケットを買う必要があるのか再考してほしい、

古いジャケットを修繕したらまだ使えるのか検討してほしい、

と、成長のための成長を求め大量消費を喧伝する

小売り業界一般の真逆をいくメッセージを発信し、

多くの人々の注目を集めました。

そんなPatagoniaが先日、

「なぜ我々は消費してしまうのか」というテーマの

ドキュメンタリー動画を公開しました。

動画の内容を要約すると、

人間は狩猟時代など古くからの経験により物を探し、手に入れると生存する確率が高くなるという経験から、体の仕組みとして消費行動をするとドーパミンが放出される

ドーパミンが放出されるため、人間は消費活動をすることは避けられない(食べ物なんかは当然、購入し食べなければ死んでしまいます)。しかし問題は、進化の過程が消費活動にモチベーションを与えてくれたが、今日の私たちは生命の維持以上に消費が可能な環境にあるとうこと

さらに、現代の小売り業界は大量消費を促すため、非常に短い時間しか使われないように設計されたものを販売し、前のものを捨てさせては新しいものを買わせている

人間は学習し習慣を変えられる存在であることを信じて、消費活動の優先順位や行動を変えることで対処してゆくほかない

動画が伝えるメッセージを見るに、

2011年のDon't Buy this Jacketから進展し、

消費活動は人間の本能的なところなので

消費への誘惑を取り除くことはできない。

そのため消費の優先順位や行動習慣(考え方)を変えていこう

と、より消費者に寄り添うような変化が見て取れます。

清貧の思想ではありませんが、

消費せずミニマリストのような生活スタイルを

万人に受け入れてもらうことは難しいので、

消費活動において”長く良く使う”ことを

優先して考えてほしいということなのでしょう。

実際、「WORN WEAR」「Better than New」として

2005年からの取り組みとして、服の修繕を無料で行ったり、

Patagonia製品のリサイクル・下取りを行っています。

長く使っている良い製品がクールであるという考え方を

消費活動における考え方・習慣として取り入れてもらう狙いです。

過剰消費は止まらないが、際限なく消費し捨てていくことを前提とした消費行動からの前向きな変化を感じることもある。「米国の一部地域では(若者たちが)両親の使っていたパタゴニアの服を着るのがクールになっているんだ。僕らはお客さんに古着を勧めている。(パタゴニアの服は)古ければ古いほど価値が上がる。すごく気分がいいね。これこそが僕らにとってのファッションなんだ」と笑う。

(Nikkei The STYLE)

異業界の話ではありますが、

米投資銀行、BlackRockが投資先企業に対して

持続可能な環境のための取組みを要請することに対して

一時はESG投資を推進する風向きであったところに、

ビジネス界から反発が強まっていると報じられています。

環境問題は私たち全員の共通するテーマですが、

意識のなかでの重みづけはあくまで

個人個人の価値観でしかないことを再認識させられます。

Patagonia社が発するメッセージのように、

「こっちの方がクール」と腹落ちできる感覚まで

落とし込む必要があるということなのでしょう。

<担当者からの一言>

リユース・リデュース・リサイクルは、現代の私たちには既に当たり前の感覚になっていますが、この概念が登場したのは1980年代の米国で、日本では2000年に循環型社会形成推進基本法が制定されたことで広まり始めたとされています。つまり提唱されてから諸外国に普及し始めるだけでも、約20年かかっている計算です。

ESGは2006年、当時の国連事務総長コフィー・アナン氏により提唱されたのが始まりで、「まだ18年しか経っていない」とも考えられます。ESGを当たり前と考えるビジネスパーソンがマジョリティを占めるのにまだ時間がかかるのでしょうか。

しかし環境問題は人間の世代交代なんて当然待ってくれません。変化は緩やかながらもタイムリミットが存在していることが、課題への対処を難しくしています。

楽天市場がAIを活用した店舗運営の効率化や生産性向上を推進・支援 | リテールガイド

<記事の要約>

楽天市場は、出店店舗向けにAI技術の基礎やツール活用を学べる「楽天AI大学」を新設。これは、Eラーニングプラットフォーム「RUx」上で提供され、店舗運営の効率化を促進することを目的としています。既に「RMS AIアシスタント β版」という店舗運営支援ツールを提供しており、商品説明文生成や画像加工など様々なAI機能が含まれています。このツールは、業務の効率化と生産性向上を目指す。

楽天が3月28日より提供を開始している

「RMS AIアシスタントβ版」では、

楽天ECモールでの運営業務を効率化できる

商品の説明文の作成補助

商品画像の加工

問い合わせ対応文章の作成補助

売り上げ傾向などのデータ分析

などの機能が使用できます。

EC事業者にとっては特に1・2番が

待ち望んでいた機能だと思われます。

ECでは「ささげ」と呼ばれる業務があります。

さ:(商品の)撮影

さ:(商品の)採寸

げ:(説明文の)原稿

それぞれ頭文字をとったもので、

ECのコンバージョンを大きく左右する

重要なステップではあるのですが、

ECならではの売れる商品情報を作成するには

多様なノウハウや機材が必要であることから、

事業者のハードルとなることが多いです。

例えば内製チームを作ろうとしても、撮影はできるが、レタッチができる人がいなかったりする。あるいは、スタッフの評価が適切にできない、メンバーが辞めてしまったが、必要な職種の採用がうまくできない、といった悩みは付きもの。

新製品を早くECで販売したくても、内製チームだけでは1日にこなせる量は決まっているから難しい。店頭での販売は始まっているのに、2週間経ってもまだECサイトに上げられず機会ロス。閑散期や繁忙期もある。

本当にさまざまな悩みを聞いてきた。内製するリスクは大きいんだな、と思わざるを得ない

そのため特に商品点数が多いEC事業者は、

ささげ代行業者に依頼することも多いです。

その際、1商品あたり5,000円程度は

最低でも覚悟する必要があります。

(交通費/配送費が発生することも忘れてはいけません)

「RMS AIアシスタントβ版」の機能では

ささげ作業をどれくらい効率化・高度化し、

内製化を可能にするのでしょうか。

現状のβ版の機能から考えますと、

効率化は期待できますが、高度化までは難しそうです。

つまり自社のささげノウハウが不十分という場合は、

引き続き専門業者を利用するメリットは残りそうです。

例えば「さ:撮影」では

商品ごとに写真を通して伝える

メッセージに沿った撮影が必要です。

アパレル商品を例にすれば、

ハンガーにかけるのか机に平置きするのか、

色味を見せるために輝度はどれくらいにするのか

など撮影手法のノウハウが重要です。

「げ:原稿」でも、

SEOの観点からキーワードが十分な

文章は作成が期待できそうですが、

コピーライターのようなキャッチコピーや

ストーリー性の感じられる説明文は難しいです。

「乳酸菌飲料」と「カルピス」と入力して、

「カラダにピース。」的なアウトプットは期待できません。

これは、AIが単語ベースで判断することや、

既存データの規則性を重視するように作られている、

という構造に起因するが故でしょう。

改めてまとめますと、

既存のささげノウハウをベースに

作業時間を短縮できそうではありますが、

ノウハウ以上のクオリティを実現できるかについては

過度に期待するのは禁物というイメージです。

しかし今後、クオリティ面を強力にサポートできる

ツールがリリースされる日が来ると思いますので、

引き続きAIによる機能拡張から目が離せません。

<担当者からの一言>

とうとう、ECモールもAI機能拡張が始まりました。ささげ(撮影、採寸、原稿)はEC運営にとって、とてもタスク量があり、かつ注文率にも大きく影響するため、AI活用ができるのはとても興味深いところです。どの程度運用に耐えられるものであるか、楽しみです。

韓国│全南道がインドに全南農水産食品常設販売店を開設

<記事の要約>

韓国の全南道が、インドのケープランドマーケット内に全南農水産食品常設販売場を開設した。アワビや海苔、わかめ、昆布、飲料など10社40製品販売する。全南道は2017年から韓国農水産食品主要輸出国である米国と日本、中国、東南アジア、ヨーロッパなど現地マーケットと連携して地域農水産食品専用販売場を開設し、事業を推進している。昨年、現地常設販売場を通じた農水産食品の輸出額は1026万ドルに達した。

韓国とインドが経済面で蜜月な関係にあることをご存じでしょうか。

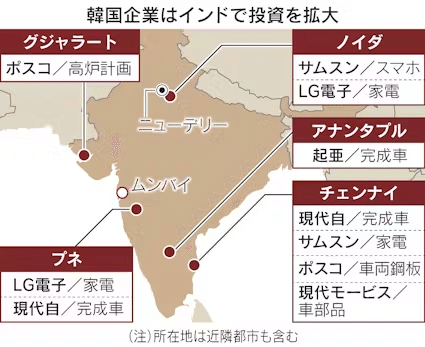

韓国企業がインド市場に進出した歴史は1990年代まで遡ります。

サムスン電子は1995年にスマホ工場を新設したほか、

現代自動車は1996年にインドに販売法人を設立。

その後、LG電子やKIAも後に続きます。

このように財閥企業が先行してインド市場で布石を打つなか、

2017年、当時の文在寅(ムン・ジェイン)政権が

「新南方政策」を展開しインド市場への展開に追い風が吹きます。

米中対立を背景に、韓国経済の中国依存度を下げるため、

ASEAN10カ国とインドを新たな重要パートナーとする

という目的が「新南方政策」にはあります。

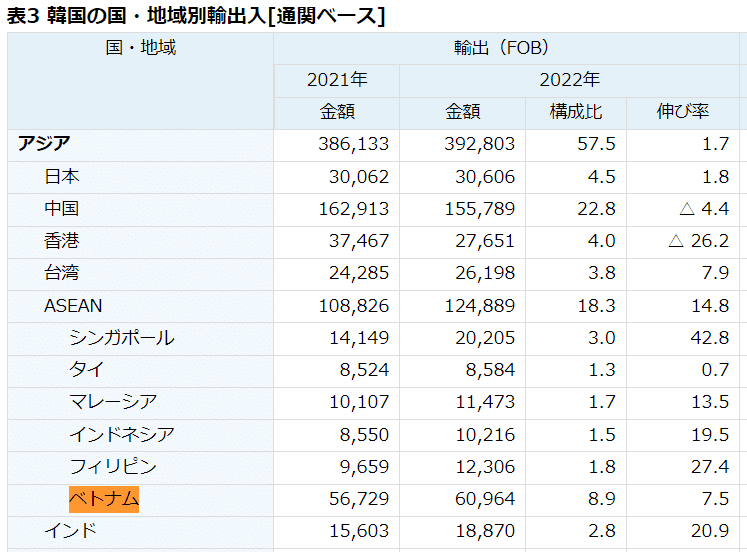

しかしASEAN10カ国とインドの広域連携に取り組むも、

現状ではASEAN10カ国とインドへの輸出額のうち、

その約半分がベトナムに偏っているなど、

「新南方政策」における依存度リスクが引き続き残っています。

そこで世界最大人口を抱えるインドが重視されているわけです。

特集記事にある常設販売店の設置は、

このようなインド市場への追い風をうけ

先行して進出している産業材(車やスマホ等)を追って

消費財でもプレゼンスを拡大する施策の一環です。

今年2月には韓国政府の農林畜産食品部が

「韓国料理の世界市場規模を2倍に」をスローガンに

食料品分野での野心的な進出姿勢を明らかにしています。

<担当者からの一言>

KPOPや韓国ドラマの影響もあり、世界的に韓国人気が高まる韓国文化ですが、食についても関心のある人が増えました。今や日本でももちろん、その他の様々な国でも韓国料理店を目にします。韓国はこの波に乗り、農水産食品の輸出にも積極的なようです。輸出額や開設スピードを見ていると、韓国農水産業も益々海外展開していきそうだと思います。

★その他の注目記事★

結局、店員が常駐……日本の「もったいないセルフレジ」【小売りヒット記事3選】:ヒット記事ダイジェスト - ITmedia ビジネスオンライン

3兆円企業「シーイン」がブチ壊した世界のアパレル会社の常識…「デザインから生産完了まで3日」衝撃の製造プロセスはなぜ成り立つ? | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

ファストファッションが存在感を強めるなか、伝統技術の 職人 とタッグを組むファッションブランド | DIGIDAY[日本版]

廃業続く米国のアパレル生産、原因は中国TemuとSHEINの進出だけじゃない | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

JCBが「3Dセキュア2.0」対応の新たな認証方式を導入、EC利用時のかご落ち低減へ | 日経クロステック(xTECH)

米Amazon、第一四半期の売上を$143.3 Billionと発表し、投資家の予想を上回る - The New York Times

NYの老舗音楽洋品店、Sam Ash Music Storesが閉店:EC化の流れ止められず - The New York Times