不動産物件を探す際はハザードマップの確認をするべき?ハザードマップの重要性と確認すべきポイントを解説!

台風や豪雨による大規模水害など、

自然災害のニュースを目にすることが多い近年。

皆さんは引っ越し先を探す際にハザードマップを確認していますか?

長く安心して住むためには土地の安全性は必要不可欠です!

今回は災害リスクへの注目が高まっている今、

ハザードマップの見方や確認すべきポイントを解説します。

1,そもそもハザードマップとは?

ハザードマップは自然災害による被害の軽減や

防災対策に使用する目的で作成されたもので、

その地域にどのような災害リスクがあるかを示した地図のことです。

被災想定区域や避難場所・避難経路などの

防災関係施設の位置などが表示されています。

防災マップ、被害予測図、被害想定図、

アボイドマップ、リスクマップなどと呼ばれている場合もあります。

ハザードマップでは洪水、津波、高潮、土砂災害、

火山の噴火、地震といった様々な災害リスクを確認できます。

ハザードマップは国や各地方自治体から発行されています。

市区町村の公式HPでも確認できる場合もあります。

グピカホームのある東京・中野区のハザードマップは

こちらのページから確認できます。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/157700/d029325.html

また、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」でも

確認することができるのでご自身のお住まいの地域の

ハザードマップも検索してみてくださいね。

https://disaportal.gsi.go.jp/

その他、一部の自治体、新聞社、テレビ・ラジオ放送局、保険会社などからスマートフォン向け防災アプリをリリースしています。

そういったアプリでも避難所の開設情報、

避難指示・勧告などの災害情報の他、

アプリによっては現在地から近隣避難所への

経路確認ができるものもあります。

2,ハザードマップの種類

ハザードマップにはいくつか種類があります。

全ての種類が全自治体で発行されているわけではなく

地域にごとにその地域の災害リスクによって

作成されているものと作成されていないものがありますが、

ここでは主要なものを紹介します。

・洪水ハザードマップ

台風や大雨による堤防の決壊情報、

洪水が発生した際の浸水リスクや緊急避難所などが表示されているマップ。

・内水ハザードマップ

内水氾濫による浸水リスクなどが表示されているマップ。

内水氾濫とは下水道などの排水能力を超える大雨により、

土地や建物が浸水すること。

高台の土地でも周りより相対的に低く水が集まる場所では

内水氾濫が起きることがあります。

内水氾濫は舗装されて水が吸収されにくいところで発生しやすく、

都市型水害とも言われます。

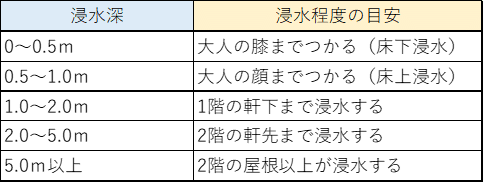

洪水や内水氾濫による危険度は

浸水深(浸水域の地面から水面までの高さ)の

段階ごとに色分けがされています。

(参考:https://www.nilim.go.jp/lab/rcg/newhp/yougo/words/043/043.html 国土技術政策総合研究所)

・高潮ハザードマップ

高潮とは台風や発達した低気圧が接近した際に、

海面の水位が上昇する現象。

沿岸部の低い土地は高潮による浸水リスクがあり、

高潮による浸水想定区域を記したのが高潮ハザードマップです。

・津波ハザードマップ

津波による被害想定区域や避難経路が表示されているマップ。

作成される自治体によって内容が異なる場合がありますが、

主に海抜、浸水予想地域、

高台の方向、避難経路、緊急避難所などが記載されています。

・土砂災害ハザードマップ

土砂災害ハザードマップではがけ崩れ、

土石流、地滑りの災害リスクを確認できます。

これらの災害の可能性がある地域は自治体が

「土砂災害警戒区域」に指定し、

その位置を示したものが土砂災害ハザードマップです。

土砂災害警戒区域がない自治体ではこのハザードマップは作成されません。

・地震ハザードマップ

地震に関するハザードマップは揺れやすさマップ、地震危険度マップ、

液状化危険度マップなどに分かれている場合があります。

3,ハザードマップで確認すべきポイント!

①その地域の地形

まずはその地域や周辺地域の地形を確認しましょう。

ハザードマップを見れば、周囲より低くなっている土地や、

津波の影響のあるエリア、河川の氾濫で浸水しやすいエリア、

土砂崩れが起きやすい場所などを確認できます。

その土地の地形の特色からどんな災害の

どの程度の危険性があるかが把握できます。

②災害の危険性を把握する

周辺地域も含めた災害の危険性を把握しましょう。

どの河川が氾濫したらどの場所がどれだけ浸水するか、

過去に大きな土砂災害が起きた場所、

津波の影響がある場所であるかなど、危険性を把握しておきましょう。

通勤・通学や買い物・レジャーなどで日常的に頻繁に使用する場所も

同様に確認が必要です。

③指定緊急避難場所・避難ルートを確認する

自然災害の種類によって最適な避難ルート・避難場所は異なります。

例えば地震や土砂崩れに有効な避難ルートや避難場所であっても、

そこが洪水や津波の浸水想定区域にあたる場所というケースもあります。

災害の種類ごとに避難ルート・避難場所を調べておきましょう。

④通行規制となる道路を確認する

災害が発生した際に

通行規制になる可能性のある道路の情報(道路防災情報)も

ハザードマップ上で確認することができます。

場合によっては事前に調べていた避難ルートが

使えないということもあるので、

道路防災情報の確認も重要です。

4,ハザードマップの確認は不動産物件探しの早い段階がおススメ

2020年8月の宅建業法の改正より、不動産取引時にハザードマップを用いた水害発生リスクの説明を行うことが義務付けられました。

それまで重要事項説明では土砂災害や

津波のリスクの説明は行われていましたが、

水害リスクについての説明は義務化されていませんでした。

しかし2019年の九州地方での線状降水帯による記録的な豪雨の被害を受け、国土交通省より不動産業界団体に水害リスクの説明が義務付けられたため、現在は不動産取引においてもハザードマップが活用されています。

しかし、宅建士から重要事項説明が行われるのは、契約前の最終段階。

その時に初めて自分がこれから住もうとしている場所の

災害リスクを知ってももう遅いと言えます。

次に住みたい場所や、土地・建物を購入しようと考えている場所が

ある程度決まった段階で、ご自身でハザードマップを確認し、

その場所の災害リスクを前もって知っておくことが大切です。

どの地域が良いか悩んでいる段階で、

ハザードマップを見ながらリスクの少ない場所を選ぶというのも

一つの方法です。

まとめ

これから雨や台風などの季節になってきます。

特に近年では豪雨による様々な被害が多く報告されています。

せっかく購入したマイホームや土地が

災害リスクの高さから活用できなくなってしまっては困りますよね。

ぜひ大切なマイホームを建てる場所を選ぶ時、

ご自身の大きな資産となる土地や建物を購入する時にも意識して

ハザードマップを確認してみてはいかがでしょうか?

グピカホームではそういったリスクや

お客様のデメリットとなることも正直にお話ししています!

気になる方はぜひ、直接弊社でご不安な点をお聞かせください!

☆マイホームや不動産投資のご相談もグピカホームへお待ちしております☆

■━━━━━━━━━━□

┃公式Instagram更新中┃

□━━━━━━━━━━■

˗ˏˋ 公式Twitterもご覧ください!ˎˊ˗

先日もお知らせした通り、グピカ、YouTube始めました✌️✌️💕

— グピカホールディング株式会社【公式】@企業公式さんフォロバします👐 (@Gpicahd) July 12, 2023

まずはショート動画からどんどんアップしていきますっ🎶

会社紹介動画もアップしておりますので是非ご覧ください〰🐕💐#企業公式夏のフォロー祭 #チャンネル登録よろしくね https://t.co/Jbeo5rqmV9 pic.twitter.com/uM0I5apIqk

LINEからのお問合せも可能です!