【読んだ本と印象に残ったこと】1~2冊目

出勤時間が割と融通が効くのに甘えて、ギリギリまで寝ている事が多かったのですが、

これじゃなんとなくまずいのではないか・・・・と危機感を覚え、最近は早く出て職場の近くで読書をしています。

昔から本を読むこと自体は嫌いではないのですが、

1年前とかに読んだ本の内容を思い出せない(というか読んだことすら忘れて、本の実物を見て思い出すという)という事が散見されます。

そんな状況のため、それはそれでもったいないのかなー・・・と思い。

読んだ本に関して、なんとなく思ったこと等を一言二言感想を残していきたいと思います。

キレのある書評をできるほど、大層な人間でもありませんので、あくまで感想と印象に残ったフレーズを残す程度です。

シリーズ化できれば良いなと思いタイトルを「【】(スミカッコ)」でくくってみています。続くのかはよくわかりません(笑)習慣化すればよいんですが・・・・

もしご興味を持たれたら、リンクをつけますので、ご覧になっていただければと思います。

1冊目

麴町中学校の改革を実施した、工藤勇一さんと演出家の鴻上尚史さんの対談本です。

・最近ブラック校則が話題になることが最近多いような気がしますが、冒頭は鴻上尚史さんのブラック校則への学生時代の反抗の経験談から始まります。

・表紙と帯だけ見るとブラック校則を正すとか学校の抱える問題点を解決する・・・そんな武勇伝的な経験談が書いてあるのかという印象でしたが若干違うような気もしました(もちろん工藤さんの経験談は多分に書いてありますが)

・「ブラック校則」の例でを話すと、校則を生徒が解決していくのは「大人が作った対立軸に乗っているだけ」で不毛

・もっと大きい視点から、問題点を把握し、意識を変えていく。意識を変えていく過程で校則を見直す必要があるのであれば変えていくという流れが重要

いろんな価値観やモチベーションを持っている教員がいますから、次の「13のリスト」を見せて、教育現場で優先するべき指導はどれかを話し合う機会を作ります。(中略)ここで「まず生徒の命を守ることが最優先だと思います」と、誰も反対できないところから同意を得ていきます。

麴町中学校に置いて教員の意識を変えていくにあたり、上記のように、優先順位を明確にしていき、不要な物をそぎ落としていったそうです。

印象に残ったこと

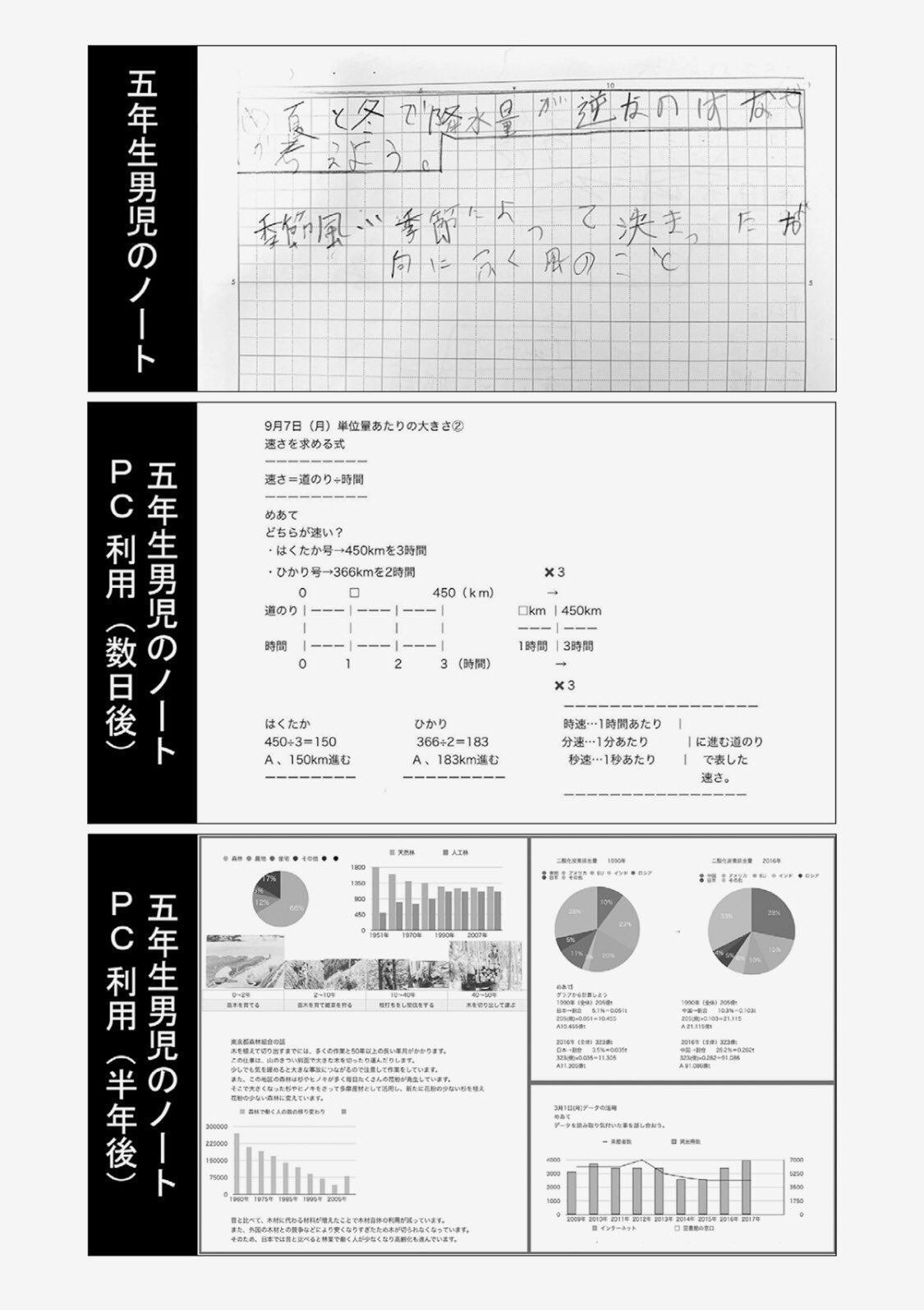

・読み書きが困難な障害(ディスレクシア)を持つ子がパソコンで授業を受けたら数日できれいにノートが書けて半年でプレゼンレベルになった

→そもそもディスレクシアというものをあまり認識していなかったのですが、頭の中で理解したことをノートに書けなくてもPCでやるとこんなに変わるもんかと驚きました。(一番下とか下手な大人がまとめた資料よりきれいですよね)

・鴻池さんの発言ですが、多様性を認める時代に進むために必要なのは目指すのは「シンパシー」ではなく「エンパシー」。シンパシーは同情心と訳されて、エンパシーは相手の立場に立てる能力」

作中ではシンデレラを例えに出し、継母にいじめられるシンデレラに同情するのが「シンパシー」、継母はなぜシンデレラをいじめているのかを探り想像することを「エンパシー」と例えています。

→作中で「多様性はつらい」という発言が出てくるのですが、確かに人と自分との違いを認めるのはつらい事もあるような気もします。そのような違いを理解するためには「対話」が重要というのが、繰り返し出てくるのですが、このエンパシーを重視するというのが印象深く残りました

2冊目

教育にかかわるそれぞれ立場の違う5人の女性及び、国立教育研究所の藤原文雄さんの教育談義を書籍化した本です。(10時間の談義があったらしく、187ページにまとめたのがまずすごいですね)

・学校の中にいる、旧態依然とした考えの人たちと、時には議論し、時には戦い、壁を乗り越えてきた方たちのパワーを節々から感じる本だと感じました。

・経験談のお話もあるのですが、出てくる教育関連の専門用語を注釈で丁寧に解説しており、読みやすいです。(QRコードもつけているので、原典を見たい場合も探しやすい)

印象に残ったこと

・キャリア教育、防災など様々な見地から兎にも角にも「学校は地域と連携する」のが重要という話がされています

・学校と地域が連携することにより学校の無駄を排し先生の負荷を減らしていくために動く

→それを先生たちに理解してもらう必要がある(先生たちの仕事を奪うというネガティブな物ではないとしっかり対話して伝えるのが重要)

・子供たちの為に、何ができるかを常に考え、地域を巻き込んだ活動を実現する必要がある

・「必要だからやる」という学びの根幹をきちんと押さえよう

→自分も必要に迫られないとやらないので思わずうなずいてしまいました

という訳で2冊紹介しました。

書きながら、学生時代読書感想文苦手だったのを思い出しました(笑)

読みづらい感想文を書いてしまい申し訳ございません。

たまーに続けていきたいと思います。

もし、ご関心あれば、手に取って読んでみてもらえたらうれしいとも思います。

それでは本日は以上です。

いいなと思ったら応援しよう!