トーマス・ベルンハルト『石灰工場』

新訳が今年の夏に出ました。とりあえずベルンハルトのファンと言っていいくらいには読んできたので、待ち遠しかったです。

1970年発表。改行や章立てはなく延々と文章が続いていきますから、海外の文学作品に慣れている人以外にはやや難しいと思います。トーマス・マンの『魔の山』やカフカ、ムージルなど20世紀前半のドイツ文学が好きな人、現代ならハントケやウエルベックを多少読んだことがある人になら、刺さるものがあるはずです。

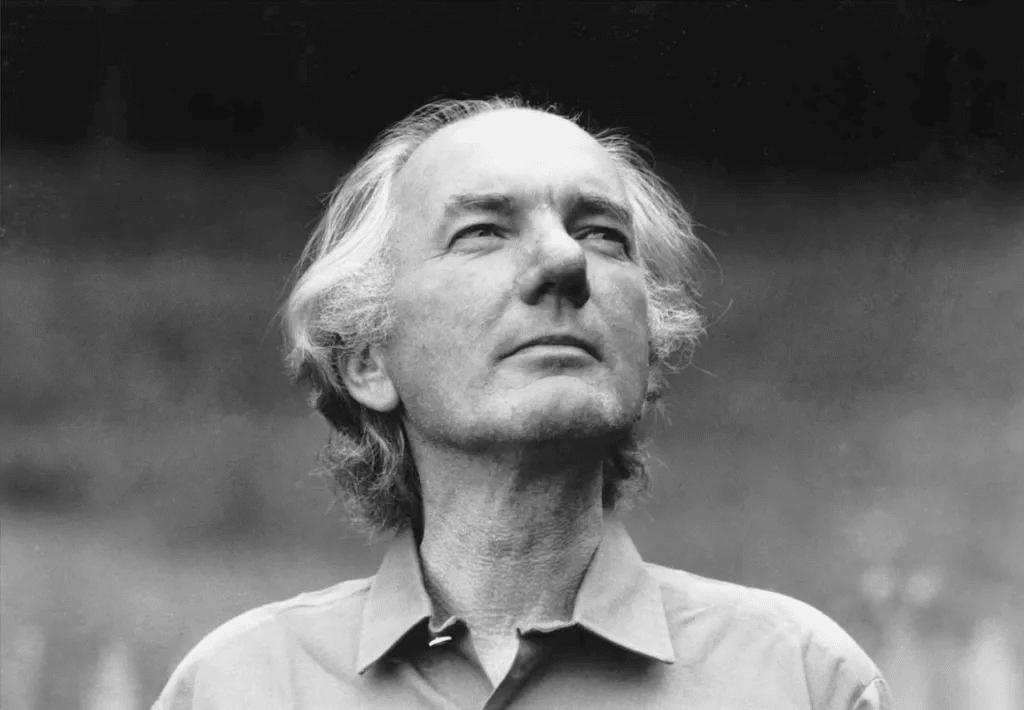

オーストリア人。戦後のドイツ語文学を代表する作家

ストーリー

オーストリアの僻地、ウィーンや観光地のある風光明媚な場所でもないところの田舎にある石灰工場が中心のお話。とはいえ石灰工場はとっくに稼働停止しており、コンラートという自称科学者が妻と一緒に住んで「聴覚」についての研究をしている。ところがコンラートが妻を銃殺するという事件が発生。

コンラートという人はどのような人物なのか。かつて親交のあった人間から聞きこむ私の論述が始まり、コンラート及び石灰工場のことが次々と見えてくる…。

次々と見えてくるとは書きましたが、何かが明らかになるわけではないのがこの作品の肝です。私はコンラートと直接語り合ったわけではなく、全て他人からの又聞きです。しかもその彼らも「コンラート氏はこう言っていたらしい」と回想の範囲であり、確からしいことはいまいちわかりません。聴いた相手が違えば言っていることも微妙に違ったりします。

感想

①思想の純粋なシャワー

殺人事件が話の中核にあるとはいえサスペンスではなく、妻の殺害理由を探ることが主題でもありません。又聞きを通して伝わるコンラートのおしゃべりや思想をただひたすら浴びるという小説です。

なにも起こらない状況では感受性はきわめつけに鋭くなる。言うまでもなくそれは致命的なことだ。

本来思索するべき頭をもった人間がもはや思索をしていない、ということこそが現代の特徴なんです。結局学問や歴史の見習い工が群れをなしているだけなんです。けれどもこんなことを言っても発狂したと言われるのがオチでしょう。耳がよくても、目がよくても、結局は狂人の烙印を押されるだけなんです。

コンラートは偉大な論文を書くということだけは決めており、そのきっかけを探し続けているディレッタント、あるいは傑作を書くと頭の中では完成しているがいつまでたっても執筆しない作家志望、のような人です。主流や権威を批判しますが、それだけ。永遠に完成しない(着手する勇気のない)理想を盾に他をこき下ろすというタイプです。

とはいえその手の人が吐く毒には、たまらない香気があることがあります。粘着質かつ攻撃的でカタルシスを覚えるものです。一々「そんなこといってないで、さっさと実現すればいいのに」とツッコむのは野暮です。

精神の目を通じて眺めた世界にはいつだって陳腐なものや滑稽なものしか存在しない。(中略)言葉とは思考の価値を貶めるために創られたものである。それどころか言葉とは人間に思考をさせないために存在するものであり...

とはいえ、ありきたりな現状追認か現代にとっての模範解答を小難しく語る大方の小説とは違い、徹底して一から悪態をついている、面白い考えが多数散りばめられています。小説の体裁をとったロシュフコーやニーチェのスタイルと言っても過言ではなく、この作品の最大の魅力は「思想」にあると思いました。

②異様な文体による凄み

ストーリーがあって感情描写があってという小説なら、自意識過剰な男の妄執でおしまいでしょう。内容だけを抽出すれば、陳腐で哀れなおじさんの自己弁護あるいは狂気、と片づけることもできてしまいます。

しかし読めばそうは思えないのは、ベルンハルトの特異な語り方によるものです。これこそ文体の魔性というべき効果ですが、又聞きによる間接話法的な供述が醸し出すあいまいさ、同じ単語を繰り返したり、ウルバンチッチュ式訓練法といった絶妙にヘンテコな語彙の頻出、章立てはおろか段落も改行もなければ風景や感情の描写もない硬質な文体が、安易な抽出と結論を食い止め、純粋な思想の世界を結晶化させているのです。

あたかも観念のみ。本作の芸術性はここに極まっています。

比較として、たとえばベルンハルトのデビュー作『霜(新訳では『凍て』)では本作でいうコンラートポジションの人と直接話し合い、その妄想と肌でぶつかるわけですが、本作は又聞きです。それ以上に話を伝えるそれぞれの人たちの紹介も薄く、あいまいさが全編を覆っており不穏な気配が数段高まっているのです。

『凍て』では明らかに怪しげな谷間が舞台でしたが、本作は「石灰工場」という得体のしれない施設であり、変哲のないオーストリアの田舎の話です。個性も魅力もない、車で通過し数分後には印象すら残らない街での出来事だからこその虚無感もあります。

思想の毒を霧散させず結晶化するため、上記のように文体と設定が考え抜かれ磨き上げられています。もはや洗練というには凶悪なまでに執拗です。どちらかと言えば読書というよりは、短調の暗い交響曲を聴いているような体験に近いと思いました。限りなく絶対音楽に接近した小説です。

文体云々で魅力が数百倍になるという読後感は、谷崎潤一郎の『春琴抄』以来の体験でした。

③一周回ったユーモア

北野武が『ソナチネ』で「あんまり死ぬのを怖がるとな、死にたくなっちゃうんだよ」と言っていましたが、そのような倒錯は本作でもあります。深刻な吐露や思想の主張ばかり続く中で、素朴な表現が見つかると、ダークなことでもクスっと笑ってしまいます。

床に横たわる死者の脳は、質感も色もエメンタルチーズみたいだ

結婚するということは友情を取り結ぶことと同じで、二人してつまづくこと、二人して流刑に処されることなんだよ。独り身の辺獄から共同生活の地獄へ移るということなんだ

その後のベルンハルト作品に顕著に出てくる祖国オーストリア批判もありますが、その屈折に失笑しました。

どれほど成功が約束された仕事であっても、美しい街に行くと台無しになるし、美しい景色は脳を惑わせる。いわゆるすばらしい自然の中にいると頭が動かなくなるんだ。知的な仕事を志し、やり遂げようと思ったらオーストリアほど向いてない土地はない

俺が創造的になれないのはオーストリアが美し過ぎて、わざわざやる気が起きないからだという屁理屈です。オーストリアから天才が生まれない理由がこう語られると面白いなと思いました。退廃的なローマ人みたいです。

ベルンハルトの後の小説、たとえば『古典絵画の巨匠たち』ではハプスブルク家やオーストリア・カトリック的感性の凡庸さについて叫んだり、他でも親ナチスの事実を隠し続け文化国と気取っているオーストリアの欺瞞性を批判していますが、それに比べればかなり鷹揚な批判です。ユーモラスでさえあります。

張り詰めた緊張感のまま、あれれと思うような事がさらりと書かれていていいアクセントになっています。故に中弛みを感じることはありません。

④コンラート氏の狂気

よくある「あまりにも賢いがゆえに色々感じ取ってしまって病む」ということを、本作のコンラートに投影できません。結局論文は完成しませんでしたし妻を殺害するので終わりなのですが、作品を通じて語られるコンラートは終始明晰ではありました。

ずっと計画を秘めていて俗事がそれを邪魔しているから書けない、いざ「石灰工場」という誰にも邪魔されない空間を手に入れた。しかしそれでも一文も書けないのはなぜか。妻の存在が邪魔なのか、それとも…。

本当は何も世に出したいというものはなかった、という考えも可能です。それを軸に生きてきたので論文や思想は軸と同化し、外部的な創作物ではなくなってしまったという現象。外に著したら心臓をもぎ取るのと同じで、死があるのみです。

自分にとって存在が大きくなりすぎて表出できないという感覚は、創作の経験があるならなんとなくわかるところでしょう

思い続けて同化し、もはや外に出せないくらい実存と一体化できるものがある至福は羨ましくあります。本人はそれを気がつけないのが悲劇ですが。本作は狂気というより創作の裏側に広がっているはずの「不作」についての小説だと思いました。

ひとつの傑作、ひとつの達成のまわりには創作物として結集しなかった不特定多数の意志や、ついに書けなかったコンラートのような人たちが夥しい数いるのではないかと、読了後思うことになります。傑作の周りの死屍累々、あらゆる芸術の水子や屍の存在を無視できなくなる、危険な書物です。

まとめ

ベルンハルトの小説と言えば『消去』が最も有名なのでしょうが、私は本作が小説としては一番いいと思いました。ベルンハルトの純度が高すぎるという点で、強烈な読書体験は確約されています。

しかし作家も、こんなものを書いてしまったらもう新たに書くことがないだろうなと素朴に思ってしまうくらいの純度です。絶対零度の文体と言ってもいいでしょう。彼の他の作品を一通り読んでからキャリア的に初期の本作を読んだからこその感想かもしれませんが、ここまで高いところに到達して他に小説を書く、しかも旺盛に、ということは素直に脱帽ですし、作中のコンラートとは真逆の人間だなと思います。

じんわり感動するというものとは真逆にあるものなので、ガツンと思想に殴られたい人はぜひ手に取ってみてください。