安全衛生委員会の本当の役割とは? 労災ゼロ・職場環境改善を実現する方法

=安全文化の定着で企業価値アップ! 安全衛生委員会を活用し、事故ゼロ・従業員満足度向上を実現する具体策=

安全衛生委員会の運営が企業の未来を変える! 労災ゼロと働きやすい職場環境を実現する秘訣

職場の安全管理において、「安全衛生委員会を運営しているが、形骸化してしまっている」と感じることはありませんか? あるいは、「本当に労災防止に役立っているのか?」と疑問に思ったことはないでしょうか。

多くの中小企業では、安全衛生委員会の設置は法的義務として運営されていますが、単なる形式的な会議になってしまい、現場の安全意識向上や事故防止に十分に機能していないケースが少なくありません。

しかし、安全衛生委員会を正しく活用すれば、「労災ゼロ」「職場環境の改善」「従業員満足度の向上」といった大きなメリットを得ることができます。

本記事では、安全衛生委員会の本当の役割とは何か? 企業の成長にどう貢献するのか? を徹底解説します。

さらに、PDCAサイクルを活用した運営方法、経営層を巻き込むポイント、現場の安全意識を高める具体策まで詳しく紹介。

「安全衛生対策はコストではなく、企業価値を高める投資」という考え方のもと、実効性のある委員会運営のヒントをお届けします。

「本当に効果のある安全衛生委員会」に変えるために、今すぐ実践できるポイントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください!

第1章: 安全衛生委員会とは?—基本を押さえよう

安全衛生委員会の定義と法的根拠

安全衛生委員会とは?

安全衛生委員会は、企業が労働者の安全と健康を守るために設置する組織です。労働安全衛生法第19条に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では設置が義務付けられています。

この委員会は、経営層・管理職・従業員が一体となり、職場のリスク管理、労働災害防止、健康管理の向上を目的とする活動を行います。

労働安全衛生法による設置義務

安全衛生委員会は、労働安全衛生法の規定に基づき、以下の事業場において設置が義務付けられています。

事業場の種類労働者数委員会の設置義務一般の事業場(製造業、建設業など)50人以上必須医療・福祉、教育・研究機関など50人以上必須労働者が50人未満の事業場努力義務

また、安全衛生委員会が設置されていない場合、労働基準監督署からの指導が入る可能性があり、最悪の場合は企業の信頼低下や罰則の適用も考えられます。

中小企業でも必要なケースとは?

中小企業では、安全衛生委員会の設置義務がないケースもありますが、50人未満の事業場でも自主的に設置することが推奨されています。

特に、**労働災害が発生しやすい業種(製造業・建設業・物流業など)**では、事故防止のために安全衛生委員会の導入が望まれます。

安全衛生委員会の目的

安全衛生委員会の設置には、単なる法的義務以上の重要な目的があります。

労働災害の防止

リスクアセスメントを行い、事故の原因を事前に特定・対策を立てる。

**ヒヤリハット(事故未遂)**の情報共有を通じて、未然防止策を講じる。

安全パトロールを実施し、現場の危険箇所を定期的にチェックする。

例えば、「工場内での転倒事故が多発している」と報告があれば、床の滑り止め加工や安全掲示物の設置を提案・実施することで事故を未然に防げます。

健康管理・メンタルヘルス対策

従業員の健康診断結果を分析し、必要な健康指導を実施する。

長時間労働のチェックを行い、適切な労働時間管理を促進する。

ストレスチェック制度を活用し、職場のメンタルヘルス状況を把握する。

近年、過労やストレスによるメンタルヘルス不調が増加しており、特に中小企業では人手不足が原因で長時間労働が常態化しやすいため、早期の対策が必要です。

安全文化の醸成

「安全は企業全体の責任」という意識を根付かせる。

経営層と従業員の意識を統一し、安全に対する主体性を高める。

現場の安全意識を高めるための研修や教育を行う。

例えば、「安全教育を定期的に実施することで、全従業員が危険を予知できるスキルを持つようになる」といった取り組みが効果的です。

委員会のメンバー構成

安全衛生委員会のメンバーは、事業場の代表者だけでなく、現場の従業員、管理職、専門家など、多様な視点から意見を出せるように構成されることが重要です。

誰が参加すべきか?

役職・職種役割事業主(または代表者)全体の方針決定、安全対策への投資判断安全管理者労働災害対策の計画・推進衛生管理者健康管理、職場環境改善産業医(50人以上の事業場で必要)健康指導、メンタルヘルス対策労働者代表(現場担当者)現場の実態を共有、安全対策の実施

例えば、現場の作業員が「特定の作業で危険を感じる」と報告すれば、安全管理者が調査し、改善策を提案する仕組みが機能します。

役割と責任

事業主: 経営レベルでの安全衛生の方針決定、リソースの確保。

安全管理者: 現場の安全状況を確認し、具体的な対策を講じる。

衛生管理者: 健康診断や作業環境測定を実施し、健康リスクを管理する。

労働者代表: 現場の安全問題を提起し、実践的な解決策を提案する。

安全衛生委員会の運営のポイント

定期的な開催(最低月1回): 継続的な安全対策を行うために、会議を定例化する。

現場の声を重視する: 労働者代表の意見を積極的に取り入れる。

行動計画を明確にする: 会議で決定した安全対策を具体的に実行する。

まとめ

✅ 安全衛生委員会は、単なる法的義務ではなく、労働災害の防止・健康管理・安全文化の醸成に大きく貢献する。

✅ 中小企業でも自主的な導入が推奨され、労働環境の改善につながる。

✅ 経営層から現場までが一体となることで、安全が当たり前の文化として根付く。

次章では、安全衛生委員会が具体的にどのような効果をもたらすのかについて解説します!

第2章: 安全衛生委員会がもたらす具体的な効果

労働災害の防止

労働災害の現状と企業への影響

労働災害は、企業にとって従業員の安全を脅かすだけでなく、業務の停滞や損失につながる重大なリスクです。厚生労働省の統計によると、中小企業における労働災害の発生率は大企業と比べても高い傾向があります。

労働災害が発生すると、以下のような企業への影響があります。

従業員の怪我や休業による人手不足

安全対策の不備による企業の信頼低下

労働基準監督署の指導や法的責任の発生

災害補償によるコスト増加(労災保険料の上昇)

このようなリスクを未然に防ぐために、安全衛生委員会が果たす役割は極めて重要です。

ヒヤリハット報告の活用

「ヒヤリハット」とは、実際に事故にはならなかったが、危険を感じた出来事のことを指します。

安全衛生委員会では、ヒヤリハット報告を活用し、事故の予防策を講じることができます。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

工場内でフォークリフトが狭い通路で人と接触しそうになった(→通路の幅を広げる、誘導員を配置する)。

事務所で電源コードが床に散乱し、つまずきそうになった(→配線カバーを設置し、整理整頓を徹底する)。

ヒヤリハット報告を定期的に収集し、安全対策を強化することで、重大事故の発生を未然に防ぐことが可能になります。

リスクアセスメントによる事前対策

リスクアセスメントとは、職場に潜む危険を特定し、そのリスクを評価・対策するプロセスです。

安全衛生委員会では、以下の手順でリスクアセスメントを行います。

危険源の特定(例: 高所作業、重量物の取り扱い、化学物質の使用)

リスクの評価(発生確率や影響度を分析)

対策の実施(保護具の導入、作業手順の見直し、安全教育の強化)

このような体系的なリスク管理を行うことで、労働災害の発生リスクを最小限に抑えることができます。

従業員の健康維持・メンタルヘルス対策

健康診断の活用と健康管理

安全衛生委員会では、定期健康診断の結果を分析し、従業員の健康管理を強化することが可能です。

例えば、健康診断のデータを基に、

高血圧や糖尿病のリスクがある従業員に対して、生活習慣改善のアドバイスを行う。

長時間労働が多い従業員には、定期的な休息を促し、過重労働対策を実施する。

このように、健康診断を単なる「形式的な検査」とするのではなく、具体的な健康管理施策につなげることが重要です。

メンタルヘルス対策

近年、メンタルヘルスの不調が原因で休職・退職するケースが増加しています。

安全衛生委員会では、以下のような対策を講じることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことができます。

ストレスチェックの実施(労働安全衛生法に基づき50人以上の事業場で義務化)

職場のコミュニケーション改善(ハラスメント対策、上司・部下の関係強化)

産業医やカウンセラーによる相談窓口の設置

例えば、「仕事のプレッシャーが強く、精神的に辛い」と感じている従業員が、相談できる環境が整っていれば、早期に対策を打つことができるため、メンタル不調による休職を防ぐことができます。

ワークライフバランスの推進

安全衛生委員会は、従業員が健康的に働ける職場環境を整備する役割も果たします。

特に中小企業では、長時間労働が常態化しやすいため、以下のような施策を推進することが有効です。

ノー残業デーの導入

有給休暇取得の促進

在宅勤務やフレックスタイム制度の導入(可能な場合)

ワークライフバランスを向上させることで、従業員のモチベーションや生産性が向上し、離職率の低下につながります。

コミュニケーションの活性化

上司・部下間の安全意識の共有

安全衛生委員会では、経営層・管理職・従業員が一堂に会する場を提供します。

これにより、「安全に対する意識のズレ」を解消し、組織全体で一貫した安全対策を進めることが可能になります。

例えば、

経営層は「安全投資に予算を割くことが難しい」と考える。

現場の従業員は「もっと安全対策を強化してほしい」と感じる。

こうした意識の違いを埋めることで、より現実的な安全対策を実施できるようになります。

現場の声を吸い上げる仕組み

安全衛生委員会は、従業員が安心して意見を言える場にもなります。

例えば、

「この作業は安全対策が不十分なので改善してほしい」

「過重労働が続いているので、休憩時間を増やせないか」

こうした現場の声を経営層に届け、具体的な改善策につなげることが可能です。

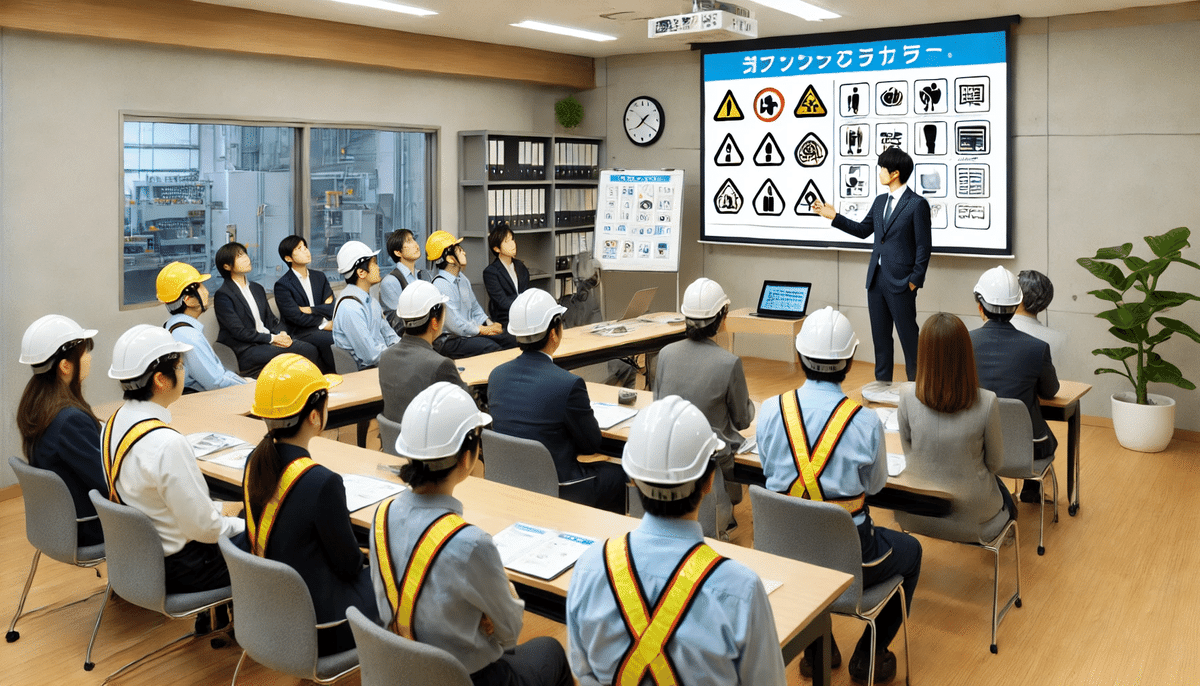

安全教育の実施

安全衛生委員会では、安全研修や勉強会を定期的に開催し、安全意識を高めることができます。

新入社員向けの「安全ルール研修」

管理職向けの「リスクマネジメント研修」

全社員向けの「ストレスマネジメント研修」

このような取り組みを通じて、安全に対する知識や意識を高め、職場の安全文化を醸成することができます。

まとめ

✅ 労働災害の防止、健康管理、コミュニケーションの強化を通じて、安全な職場環境を実現!

✅ 従業員が安心して働ける環境をつくることで、企業の生産性向上や定着率改善にも貢献!

✅ 安全衛生委員会は、単なる義務ではなく、企業の成長に欠かせない仕組み!

次章では、「安全な人づくり・職場づくり」に向けた具体的な取り組みについて詳しく解説します!

第3章: 「安全な人づくり」「安全な職場づくり」への貢献

安全な人づくりとは?

安全衛生委員会は、職場の安全を守るだけでなく、従業員一人ひとりが「安全を意識し、実践できる人材」となるための教育・環境づくりを担います。

ここでは、「安全な人づくり」の具体的なポイントを解説します。

安全意識を高める研修・教育

従業員が「なぜ安全対策が必要なのか」を理解し、日常的に安全行動をとれるようにすることが重要です。

そのために、以下のような安全研修が効果的です。

✅ 【新入社員向け】安全ルールの基本教育

工場・建設現場・物流業など、危険が伴う職場では、入社時の安全教育が特に重要。

例)「ヘルメットを正しくかぶらないと、万が一の落下物で大きな事故につながる」

✅ 【全従業員向け】ヒヤリハット・KYT(危険予知トレーニング)

ヒヤリハット(事故未遂)の事例を共有し、「どんな場面が危険か」を学ぶ。

KYT(危険予知トレーニング)を通じて、「この作業にはどんなリスクがあるか?」を考える習慣をつける。

✅ 【管理職向け】リスクアセスメント・安全管理研修

管理職やリーダーが安全管理を主導できるよう、リスクアセスメントの実施方法を学ぶ。

例)「フォークリフト作業時の歩行者との接触リスクをどう低減するか?」

こうした安全教育を定期的に実施することで、安全な人材を育成し、職場全体の安全意識を向上させることができます。

リスクアセスメントやKYT活動の重要性

リスクアセスメントとは、「職場の危険を見つけ、評価し、対策を講じるプロセス」です。

安全衛生委員会が主導し、定期的に実施することで、従業員の安全意識が向上します。

✅ リスクアセスメントの実施例

危険な作業想定されるリスク対策高所作業転落事故フルハーネス着用、手すりの設置重量物の運搬腰痛・けが補助機器の活用、適切な持ち方の指導機械作業巻き込まれ事故安全カバーの設置、操作手順の徹底

また、KYT(危険予知トレーニング)では、日常業務の中で「何が危険か?」を考え、事故を未然に防ぐ力を養います。

✅ KYTの例

「この倉庫の通路、荷物が置かれているけど、どんなリスクがある?」

「フォークリフトの周囲で作業するとき、どんなことに注意すべき?」

このようなトレーニングを通じて、従業員一人ひとりが危険を察知し、安全行動をとれる人材に成長していきます。

安全文化の定着

「安全な人づくり」は、単なる研修だけでなく、職場全体の文化として「安全第一」を根付かせることが大切です。

✅ 安全文化を定着させるポイント

「安全行動を当たり前にする」 … 安全ルールを守ることが評価される職場づくり。

「現場の声を尊重する」 … 従業員が安全に関する意見を言いやすい環境をつくる。

「事故が起きる前に対策を」 … ヒヤリハットを積極的に共有し、未然防止の意識を高める。

「安全は経営の最優先事項である」という考え方が企業全体に根付くことで、事故が起こりにくい職場が実現します。

安全な職場づくりとは?

「安全な人づくり」と並行して、「安全な職場環境を整えること」も重要です。

ここでは、安全な職場を実現するための具体的な施策を紹介します。

物理的な環境整備(整理整頓・設備点検など)

✅ 職場の整理整頓(5S活動) 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を徹底し、安全な作業環境をつくる。

整理 … 使わないものは捨て、作業スペースを確保。

整頓 … 道具や機材を適切に配置し、転倒・衝突のリスクを減らす。

清掃 … ゴミやホコリを取り除き、作業環境を清潔に保つ。

清潔 … 汚れや異物が蓄積しないよう日常的に管理。

躾(しつけ) … ルールを守る習慣を身につける。

安全体質を根付かせる施策

✅ 安全点検・パトロールの実施

定期的な職場巡回を行い、安全違反がないかチェック。

例)「機械の安全装置は正しく作動しているか?」

✅ 安全ルールの見直しと改善

実際に事故が発生した場合、再発防止策を策定し、ルールを更新。

例)「工場の安全ルールを更新し、新たにヘルメット着用を義務化」

安全文化の定着と企業価値の向上

✅ 安全が企業ブランドの一部になる 「安全を徹底している企業は、従業員にとっても、取引先にとっても信頼できる」という考え方が広まっています。

安全衛生委員会の取り組みを通じて、「安全第一」を徹底することで、企業のブランド価値が向上します。

✅ 従業員満足度(ES)の向上 安全な職場は、働く人の安心感につながり、離職率の低下やエンゲージメント向上に直結します。

「この会社は安全対策がしっかりしている」

「職場環境が整っていて、安心して働ける」

「会社が従業員の安全を大切にしていると感じる」

こうした意識が定着することで、従業員のモチベーションも向上し、企業の成長にもつながるのです。

まとめ

✅ 「安全な人づくり」は、教育・トレーニングを通じて、安全意識の高い従業員を育成すること!

✅ 「安全な職場づくり」は、職場環境の改善やルールの徹底により、安全を当たり前にすること!

✅ この両方を推進することで、「事故ゼロ・安心して働ける職場環境」が実現し、企業の価値向上にもつながる!

次章では、「安全衛生委員会の運営を成功させるためのポイント」について解説します!

第4章: 安全衛生委員会の運営を成功させるために

安全衛生委員会を効果的に運営するためには、単なる会議体としての形骸化を防ぎ、実効性のある取り組みを継続的に実施することが重要です。本章では、運営のポイントを具体的に解説します。

PDCAサイクルを活用する

PDCAサイクルとは?

PDCAサイクルとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を回しながら、継続的に業務改善を進める手法です。

安全衛生委員会の運営においても、このサイクルを活用することで、職場の安全衛生環境を着実に向上させることができます。

PDCAを安全衛生管理に活かす

フェーズ具体的な取り組みPlan(計画)労働災害防止計画の策定、安全目標の設定Do(実行)安全パトロール、リスクアセスメント、安全教育の実施Check(評価)ヒヤリハット報告の分析、労働災害の発生件数の確認Act(改善)安全対策の見直し、新たなルールの策定、安全文化の強化

例えば、「転倒事故が増加している」というデータがあれば、

Plan(計画) … 転倒事故防止策を策定(例:床の滑り止め対策、標識設置)

Do(実行) … 設備改修、従業員への安全教育を実施

Check(評価) … 事故件数が減少したかどうかを確認

Act(改善) … さらに効果的な対策があるか検討し、追加策を講じる

このように、安全対策を継続的に改善していくことが重要です。

4-2. 参加者のモチベーションを高める工夫

安全衛生委員会は、「決められたからやる」のではなく、従業員が主体的に参加し、安全に対する意識を高める場にすることが理想です。そのために、参加者のモチベーションを高める工夫が必要です。

意見が反映される仕組み作り

現場の声を積極的に取り入れる(「安全提案制度」を導入)

労働者代表が主体的に議論できる環境を作る

安全対策の成果を共有し、達成感を得られるようにする

例えば、「フォークリフトの危険性が指摘されたら、実際に動線を見直して改善する」といった「意見が反映される実感」を従業員に持たせることが大切です。

成果を見える化し、評価する仕組み

安全対策の成果を「見える化」することで、参加者のモチベーションを維持しやすくなります。

✅ 成果を見える化する方法

ヒヤリハットの減少率をグラフ化し、委員会で共有

労働災害の件数推移を定期的に確認し、対策の効果を測る

「安全対策が強化された事例」を掲示板や社内報で紹介

また、「安全活動に積極的に貢献した従業員を表彰する」など、安全意識を高く持つことが評価される環境をつくることも効果的です。

現場での安全意識を高める工夫

「安全標語コンテスト」の実施

「安全クイズ大会」を開催し、意識を楽しみながら向上

「安全衛生委員会ニュース」を発行し、取り組みを周知

このような取り組みを行うことで、安全活動に対する興味を持たせ、現場全体の安全意識向上につなげることができます。

経営層の関与が成功の鍵

経営トップの関与が安全文化を左右する

企業において、安全衛生委員会の取り組みが形骸化しないためには、経営層の積極的な関与が不可欠です。

✅ 経営層が関与するメリット

安全対策の予算確保がしやすくなる

安全衛生活動が企業の経営方針とリンクし、優先度が高まる

従業員が「会社が本気で安全を考えている」と感じ、意識が変わる

例えば、「経営トップが定期的に現場を視察し、安全に関する意見を聞く」といった行動をとることで、現場の安全意識が向上しやすくなります。

経営層の関与を促す方法

✅ 経営層が積極的に関与するためのポイント

安全衛生委員会の定例会に経営層が参加する

労働災害のデータを経営会議で報告し、重要な経営課題として認識

安全対策の成果を経営陣が評価し、現場にフィードバック

経営者自らが安全の重要性を発信し、メッセージを明確にする

例えば、「社長が安全衛生委員会の報告を毎月受け取り、改善策の決定に関与する」といった取り組みを行うことで、安全が経営の重要な要素として扱われるようになります。

まとめ

✅ PDCAサイクルを活用し、継続的な安全改善を推進!

✅ 参加者のモチベーションを高める工夫を取り入れ、安全活動を活性化!

✅ 経営層の積極的な関与が、安全文化の定着と企業価値向上に貢献!

安全衛生委員会を単なる「義務的な会議」にするのではなく、「職場の安全文化を根付かせるための場」として活用することが、企業の成長と従業員の安心につながります。

次章では、「安全衛生委員会の本当の価値とは何か?」をテーマに、最終的なまとめを行います!

第5章: まとめ—安全衛生委員会の本当の価値とは?

安全衛生委員会は単なる法的義務ではなく、労働災害の防止・健康管理・安全文化の醸成を通じて、企業全体の成長と従業員の働きやすさを向上させるための重要な仕組みです。本章では、安全衛生委員会がもたらす本当の価値についてまとめます。

法的義務を超えた「安全文化」への投資

安全衛生委員会は企業の未来を支える

労働安全衛生法に基づき、安全衛生委員会の設置は義務付けられていますが、企業がこの委員会を単なる義務として捉えるか、それとも「安全文化をつくる投資」として捉えるかで、その価値は大きく変わります。

✅ 安全衛生委員会を「未来への投資」とするメリット

労働災害ゼロを目指すことで、企業の信頼性が向上

従業員の健康を守ることで、生産性の向上と離職率の低下

安全意識が高まることで、リスク管理が強化され、企業の競争力アップ

特に中小企業においては、一人ひとりの従業員が重要な戦力であるため、安全と健康に投資することで、企業の持続的な成長につながるのです。

「安全を守ること」が企業の成長戦略になる

近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営やSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、企業の安全衛生活動が重視されています。

✅ 企業価値向上につながるポイント

従業員が安心して働ける環境 → エンゲージメント向上

労働災害の防止 → 企業ブランドの向上

コンプライアンス遵守 → 社会的評価の向上

例えば、大手企業が取引先を選定する際に、「安全管理が徹底されているか」を評価基準に含めるケースも増えています。

安全を意識した企業経営が、ビジネスのチャンスを広げる要因にもなるのです。

中小企業こそ積極的に取り組むべき理由

中小企業の安全衛生管理の課題

中小企業は大企業と比べて、安全管理の体制が整っていないケースが多く、労働災害のリスクが高いという課題があります。

✅ 中小企業が抱える主な安全衛生の課題

専任の安全担当者がいない(安全管理が後回しになりやすい)

コストを理由に安全対策が十分でない

労働者が少ないため、一人の負担が大きい

作業が属人的になり、リスクが標準化されていない

このような課題があるためこそ、安全衛生委員会の運営をしっかりと行うことが、企業の持続可能性を高めるカギとなるのです。

限られたリソースで安全管理を強化する方法

中小企業でも、工夫次第で効果的な安全衛生活動が実施できます。

✅ 低コストで取り組める安全管理のポイント

「安全パトロール」を実施し、小さなリスクも見逃さない

「ヒヤリハット報告」を活用し、現場の声を活かした改善を行う

安全対策を簡潔なマニュアル化し、誰でも実践できる形にする

外部の安全教育やセミナーを活用し、コストを抑えながら学ぶ

経営層が安全衛生委員会に積極的に関与し、優先度を高める

こうした工夫を取り入れることで、中小企業でも安全対策のレベルを高めることが可能です。

「安全第一」を企業文化に!

安全は企業経営の根幹

企業の安全管理は、単なるコストではなく、従業員を守り、企業の未来を守るための「投資」です。

✅ 安全管理を徹底することで得られるメリット

従業員が安心して働ける環境 → 離職率の低下、定着率の向上

労働災害の防止 → コンプライアンス強化、企業の信頼性アップ

生産性の向上 → 従業員の健康管理が業務効率向上につながる

このように、安全対策を推進することが、企業の成長戦略そのものにつながるのです。

人事担当者ができる具体的なアクション

安全衛生委員会の運営において、人事担当者が果たすべき役割も大きいです。

✅ 人事担当者ができること

安全教育・研修の企画・実施

「安全は教育から始まる」

例)新入社員向けの安全研修、KYT(危険予知トレーニング)の実施

労働環境の改善提案

例)「残業時間の削減」「快適な作業環境の整備」「ワークライフバランスの推進」

従業員とのコミュニケーション強化

例)「安全に関するヒアリング」「メンタルヘルスチェックの実施」

人事担当者が積極的に関与することで、安全衛生委員会の運営がより効果的になり、従業員の安心と働きやすさが向上するのです。

まとめ

✅ 安全衛生委員会は、単なる法的義務ではなく、企業の安全文化をつくるための投資!

✅ 中小企業こそ、安全対策を積極的に行うことで、従業員の定着率向上・生産性向上につながる!

✅ 人事担当者が安全衛生委員会に関与することで、より効果的な職場環境改善が可能!

終わりに

安全衛生委員会の役割は、単に「事故を防ぐこと」ではなく、**「安全を文化として根付かせ、働く人が安心して活躍できる職場をつくること」**です。

安全衛生の取り組みは、経営戦略の一環として考え、企業の成長と従業員の幸福のために積極的に推進していきましょう!

第6章: より深く理解するためのQ&A—安全衛生委員会の実務に関する疑問を解決!

本記事では、安全衛生委員会の基本から運営方法、効果まで詳しく解説しましたが、実務の現場ではさらに細かな疑問が出てくることが多いでしょう。本章では、安全衛生委員会に関する実務的な疑問について、より詳細な解説をQ&A形式でまとめました。

Q1. 安全衛生委員会の議題はどのように決めればいいのか?

A. 事業場の特性や過去の労働災害データをもとに、優先順位を決めるのが重要。

安全衛生委員会の議題は、毎回同じような内容にならないよう、事業場の特性や現場の課題に即したテーマを設定することが重要です。

✅ 議題の決め方のポイント

過去の労働災害やヒヤリハット報告を分析

例:「昨年、転倒事故が増えている → 転倒防止対策を議論する」

安全パトロールの結果を反映

例:「機械の安全装置が未点検のまま使用されている → 点検のルールを見直す」

季節や時期に応じた安全管理を取り上げる

例:「夏場は熱中症リスクが高まる → 予防対策を強化する」

会議の議題は、事前に労働者の意見を集め、現場のニーズに即した内容を決めることが重要です。

Q2. 小規模事業場で安全衛生委員会を設置するメリットはあるか?

A. 労働者50人未満でも、安全衛生委員会を自主的に設置することで職場環境の改善につながる。

法的には50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務がありますが、50人未満の事業場でも自主的に設置するメリットは大きいです。

✅ 小規模事業場でのメリット

労働災害の予防が強化され、事故発生時のリスクが軽減

従業員の健康管理が向上し、労働生産性が高まる

職場環境改善が進み、従業員満足度(ES)が向上

企業の信頼性向上に寄与し、取引先や顧客からの評価が向上

特に人員が少ない企業では、1人の怪我や病気が業務全体に大きな影響を与えるため、未然に防ぐ仕組みとして安全衛生委員会の活用が有効です。

Q3. 安全衛生委員会の議事録には何を記載すればよいか?

A. 重要なポイントを押さえた簡潔な記録が求められる。

✅ 議事録に記載すべき項目

開催日時・出席者の氏名・役職

会議の議題

議論の要点と決定事項

具体的なアクションプラン

次回の議題やフォローアップ内容

議事録は、労働基準監督署の調査時に求められることがあるため、記録を適切に保管することが重要です。

Q4. 安全衛生委員会の運営がマンネリ化してしまったら?

A. 活性化のために、新しい取り組みを導入する。

✅ マンネリ化を防ぐ方法

現場の従業員の意見を取り入れ、具体的な課題解決型の議論にする

外部講師(産業医、安全管理者)を招いて研修を行う

他社の事例を参考に、新しい安全対策を導入する

ゲーム形式やワークショップ型のKYT(危険予知トレーニング)を実施する

「委員会の目的は、形式的な会議ではなく、実際の職場環境を改善すること」を忘れずに、定期的に議論の方向性を見直しましょう。

Q5. 安全衛生委員会のメンバーは変更できるのか?

A. 可能。ただし、継続的な知識の共有が必要。

メンバーの変更は可能ですが、急な交代による知識や情報の断絶を防ぐため、引き継ぎを適切に行うことが重要です。

✅ メンバー変更時のポイント

新メンバーには過去の議事録を共有し、経緯を理解させる

定期的な研修を実施し、安全意識を高める

安全衛生委員会の役割を明確にし、責任の所在をはっきりさせる

Q6. 安全衛生委員会の活動を経営層に理解してもらうには?

A. 数値データや具体的な事例を提示し、経営メリットを伝える。

✅ 経営層へのアプローチ方法

労働災害によるコスト(労災保険料、補償費)の削減可能性を示す

「安全対策の強化によって生産性が向上した事例」を報告

「事故ゼロが企業ブランドの向上につながる」ことを伝える

経営層はコストや業績への影響を重視するため、「安全対策が利益向上につながる」ことを明確に説明することが効果的です。

Q7. メンタルヘルス対策は安全衛生委員会でどのように扱うべきか?

A. ストレスチェックを活用し、職場環境の改善につなげる。

✅ メンタルヘルス対策のポイント

ストレスチェックの実施と結果の分析

ハラスメント防止のための社内研修

産業医やカウンセラーとの連携強化

長時間労働の是正策の検討

メンタルヘルス対策は、労働環境の改善だけでなく、従業員のパフォーマンス向上にもつながります。

Q8. ヒヤリハット報告がなかなか集まらない場合の対策は?

A. 報告のハードルを下げ、報告しやすい環境を作る。

✅ 報告を促す方法

匿名での報告を可能にする

報告を評価・表彰する制度を導入

「ヒヤリハット報告の目的は責任追及ではなく、事故防止」であることを周知

Q9. 安全衛生委員会で話し合ったことが実行されない場合は?

A. 明確なアクションプランを設定し、進捗を管理する。

✅ 実行力を高めるための工夫

担当者と期限を明確にする

経営層の承認を得る

KPI(重要業績評価指標)を設定し、進捗を管理

Q10. 安全衛生委員会の運営を継続的に改善するには?

A. 定期的な振り返りと改善策の導入が必要。

定期的に委員会の運営方法を見直す

参加者のフィードバックを反映

他社の成功事例を参考に新しい取り組みを導入

以上のポイントを意識し、安全衛生委員会をより実効性のある組織にしていきましょう!

記事全体のまとめ

安全衛生委員会は、労働災害の防止や従業員の健康管理を目的とし、企業の安全文化を醸成する重要な役割を担います。本記事では、安全衛生委員会の基本から具体的な効果、安全な人材・職場づくり、成功する運営方法、そして企業価値向上への貢献までを詳しく解説しました。

安全衛生委員会を単なる法的義務としてではなく、職場の安全文化を根付かせるための仕組みとして活用することで、従業員の安心感が向上し、結果として企業の生産性や信頼性が高まります。 PDCAサイクルを活用し、現場の声を取り入れた実効性のある取り組みを継続することが、効果的な運営の鍵となります。

また、中小企業こそ、限られた人員の中で効率的な安全対策を行うことが求められます。 経営層の積極的な関与や、現場の意見を反映した施策を推進することで、企業全体で「安全は当たり前」という文化を確立できるでしょう。

安全衛生委員会の活動を通じて、従業員の働きやすい環境を整え、企業の持続的な成長を実現することができます。

さいごに

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

本記事が、中小企業の人事担当者の皆さまにとって、会社の安全衛生管理の一助となり、職場の安全文化を根付かせるための参考となれば幸いです。

従業員が安心して働ける環境をつくることは、企業の成長と直結します。ぜひ、安全衛生委員会を積極的に活用し、「安全第一」を経営の基盤に据えた職場づくりを推進していきましょう。

貴社の未来を切り拓く、さらに深い洞察が必要な方へ。

この記事では触れきれなかった詳細な戦略や、実践に移すための具体的なアドバイスを深掘りしたコンテンツや中小企業の人事担当者に有意義な記事を用意しております。

中小企業の人事担当者として次のステップを踏み出すための貴重な情報を、下記のウェブサイトで詳しくご紹介しています。今すぐアクセスして、あなたとあなたの組織の未来に役立つ知識を手に入れましょう。

この記事を最後までご覧いただき、心から感謝申し上げます。

中小企業の人事担当者として、皆さまが直面する多様な課題に対して、より実践的なアイデアや効果的な戦略を提供できることを願っています。

皆さまの未来への一歩が、より確かなものとなるよう、どうぞこれからも一緒に前進していきましょう。