辞書によって語義や解釈が異なる「たたずむ」という動詞

今回は、「たたずむ(佇む)」という動詞とその使い方に関する違和感の問題を、詳しく考えていきたいと思います。

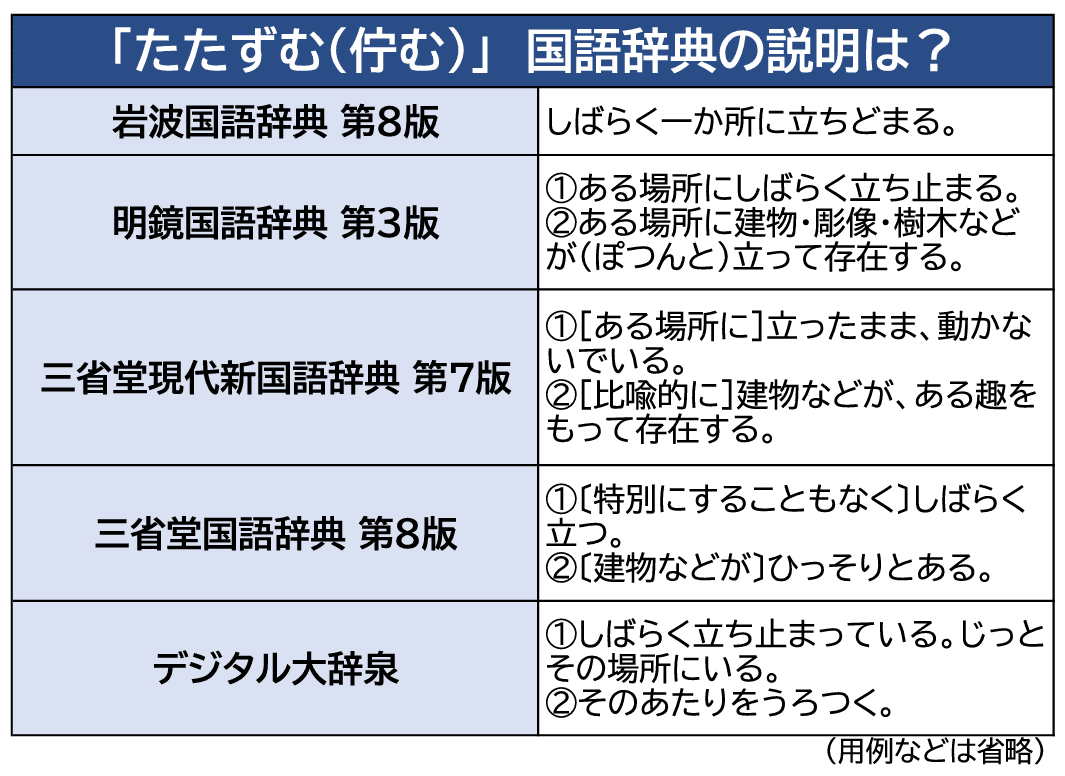

1. 「たたずむ」の基本的な意味

各辞書の定義を統合すると、「たたずむ」とは、一時的にその場に立ち止まり、動かずにいることという共通点が浮かび上がります。この基本的な意味をいくつかの観点から分析します:

(1) 行動としての「立ち止まる」

「たたずむ」は、人や物が「その場に立ち止まる」行為を含意します。ここで重要なのは、「立ち」という動作が暗黙的に含まれている点です。このため、立っている形態を持たないもの(例えば水や池など)に適用すると、動作的な矛盾が生じやすいのです。

・辞書の定義から見えるニュアンス

岩波国語辞典:しばらく一か所に立ちどまる。 → 完全に動作性が重視され、「立つ」という行為が直接的に含まれる。

明鏡国語辞典:ある場所に建物や木が「ぽつんと存在している」様子にも使える。 → 静的な存在に対する適用範囲を拡大していますが、建物や木のような「立っている形態」が暗黙の条件になっている。

デジタル大辞泉:ある場所で「立ち止まる」「その場所にいる」という動作と存在を記述。 → 動作的意味が前提となっている。

このように、「立つ」「止まる」という行動性を内包するため、池のような「立たないもの」に使うと、違和感を覚える人が多いのです。

2. 静的な存在に対する「たたずむ」の適用可能性

一方で、「たたずむ」が建物や木などの静的な存在に使えることも、いくつかの辞書で認められています。この背景には次のような理由があります:

(1) 視覚的・情景的な要素

建物や木、彫像のようなものは、見る人にとって「特定の位置で静かに存在している」という印象を与えます。このような静的な存在感に「たたずむ」を比喩的に適用することが可能です。

・「たたずむ」と情景描写

明鏡国語辞典の「建物・彫像・木などがぽつんと存在する」の定義は、このような詩的・情緒的な使い方を反映しています。

ここでは、「立ち止まる」という物理的な動作よりも、「静かで目を引く存在感」に焦点を当てています。

しかし、池は「水平な形態」を持つため、建物や木のような「ぽつんと立つ」視覚的イメージには適合しません。そのため、「たたずむ」との相性は弱いと感じられるのです。

3. 「たたずむ」の比喩的用法

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?