【読書感想】『『キングダム』で学ぶ最強のコミュニケーション力』

(このNOTEは4分で読めます。約3,800文字)

『『キングダム』で学ぶ最強のコミュニケーション力』という本を読んだことはありますか。『キングダム』が好きで『コミュニケーション』にも興味がある私が『『キングダム』で学ぶ最強のコミュニケーション力』に辿り着くまでに時間はかかりませんでした。

このNOTEでは、『『キングダム』で学ぶ最強のコミュニケーション力』を読んでみた私の感想を書きます。内容の要約でなく、あくまで私の感想ですのでご了承ください。主観的な感想も多くございますので皆さまの広いお心で読んでいただけますと幸いです。

出版された当初はkindle版がなく購入を断念していましたが、久しぶりに確認したところkindle版が出ていましたのですぐにポチリました。内容は複雑ではなく分かりやすいため2時間かからずに読むことができるかと思います。先に総評を記載します。あまりオススメできません。

【総評】

オススメ度:★★☆☆☆

読みやすさ:★★★★★

✅1、印象に残った内容と感想

書籍の中で印象に残った内容と感想を章ごとに記載します。

筆者はコーチングを生業としている方です。そのため、広義の意味でのコミュニケーションというよりはコーチングという文脈におけるコミュニケーション能力が説明されます。

1-1、はじめに

書籍冒頭の『はじめに』で筆者はコミュニケーション能力が高い人がどのような人か定義しています。コミュニケーション能力が高い人とは、『あの人にまた会いたい。』『あの人のために頑張りたい。』『あの人を信頼したい。』と思える人です。

そう思わせるために必要な要素として『人を「上・下」「好き・嫌い」ですぐ区別しない』『「良い・悪い」「正しい・正しくない」で物事をすぐジャッジしない』『感情のコントロールが巧みで、言動に安定感がある』の3つを挙げています。そして、それを『キングダム』から学ぶことができると説明しています。

1-2、第一章

第一章では、主人公である信のコミュニケーションから学びます。

第一章で印象的だった内容は、コミュニケーション能力において下記が必要だと述べられていたことです。コミュニケーションを図るうえで

『応援したくなる』ということはバロメーターになりえ、『応援したくなる』ためには『「未来志向」であること』『常に「正直」であること』『どんな局面でも「自分と仲間を信じる」と決めていること』

が必要だと述べられています。

『応援したくなる』ための3要素は理解できるのですが、『自分にとってメリットがあること』など他にも要素があるのではないかと思いました。

書籍全体を通して、キレイな部分だけが語られているような印象を持ちました。『キングダム』から学ぶというコンセプトであり、『キングダム』はにキタナイ部分があまりないので当然と言えば当然なのですが、『現実に即すともっとこんなことが言えるのでは。』とツッコみたくなりました。

1-3、第二章

第二章では、『高い自己認識力がもたらすワンランク上のコミュニケーション』というタイトルがついており、騰が最高のコーチとして登場します。

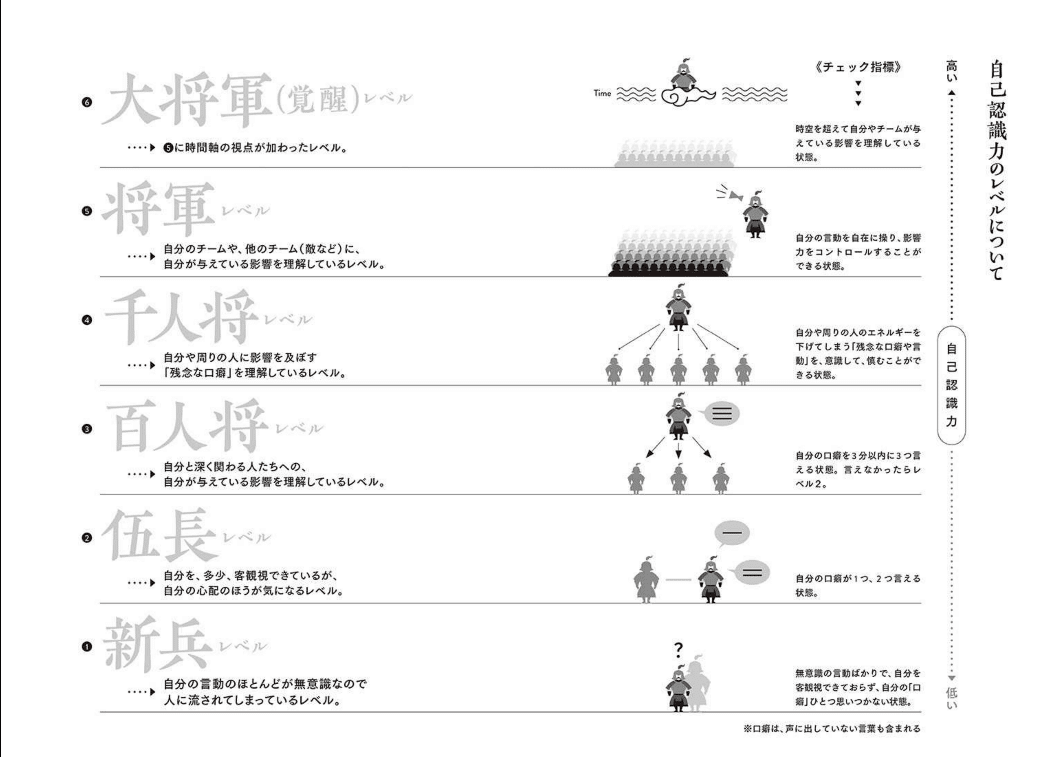

自己認識力向上がコミュニケーション力向上につながり、どのように自己認識力を高めるのかが記載されています。視座を上げて全体の中でどこに自分・相手が位置しているか確認しながら相手視点で何を求められているか考えることが自己認識能力向上に必要だと理解しました。

第二章で印象的だったのは下記表現です。

繰り返しますが、観ている景色が広ければ広いほど、そこに立っている自分の姿は小さくなっていくのです。・・・(中略)・・・逆に、自分のことばかり考えている人は、自分が大きく観え、態度も大きくなるのです。

ただ単に態度が大きい人がなぜ自己認識能力が低いと言えるのかを端的に表現した良い文章だと思います。

1-4、第三章

第三章では、『敬意の視点』の重要性とともに主に蒙恬が紹介されています。

正直、第三章で印象的な部分はありませんでした。強いて挙げるとすると『敬意の視点』が表現されている蒙恬の『半分合ってて、半分間違っている』という言葉でしょうか。これは、相手のプライドを尊重しジャッジすることを避けた上手い表現として紹介されていました。

『間違っている』という言葉を使うシチュエーションにもよりますが、『半分合ってて、半分間違っている』は『敬意』が十分か気になるところです。私だったら『間違っている』という単語は使わずに『半分合っていると思います。もう半分に関しては一緒に検討したいですね。』といって、間違っているポイントを相手と一緒に再検討にし、間違いに気づくように促すと思います。

『はじめに』で紹介されている応援したくなる人の要素の1つである『「良い・悪い」「正しい・正しくない」で物事をすぐジャッジしない』にも矛盾している気がしました。

1-5、第四章

第四章では、『想定外の視点』の重要性とともに河了貂と桓騎が紹介されています。

要するに、「想定外の視点」は、曲者で、性格が悪いから持てるわけではなく、「視点の数」が多く、コミュニケーション力が高いから持つことができるのです。

と予想外の戦略を繰り出す桓騎を称賛している記載が印象的でした。

桓騎流のコミュニケーションとして、下記例が挙げられていました。

人を褒めるとき、あなたは次の三つの中でどれを選びますか?

一 その人が褒めてほしいと思っているところを褒める

二 その人がコンプレックスに感じているところを褒める

三 その人が褒められたことがないところを褒めるこの三つを評価するとしたら、一から順に「下・中・上」です。なぜ三が「上」なのか。それは褒め方に「想定外の視点」が含まれているからです。褒められた相手にしてみれば、自分の知らない「未知なる可能性」に気づかされたことになり、褒めてくれた人に心を開きたくなるものです。

「未知なる可能性」を示してくれた相手に対して心を開きたくなることは理解できなくないのですが、「未知なる可能性」を示した相手に本当に心を開くのかは疑問が残ります。「その人がほめてほしいと思っているところを褒める」方が心を開いてくれる可能性はないのでしょうか。

プロが使う「質問力を上げるポイント」を、ここで紹介しておきます。 最初に覚えるのは「NGワード」から。「なぜ?」と問うのは避けましょう。「なぜ」から始める質問には、責められている印象があるからです。 では、どのように質問すれば相手は自然と考えを始められ、答えやすくなるか。それは、「何?」「誰?」を多用することです。

と、以前NOTEで書いた『なぜなぜ思考』から『なになに思考』へと似通ったことが記載されていました。自分の考えが合っているかもしれないと思えました。

✅2、人気漫画を引用することのメリット

2-1、自己認識力のレベルを『将軍』などで表現

このように、『キングダム』の世界観を比喩表現として当てはめることは面白いと思います。知っているものに例えられているためより理解しやすく、書籍に対して親近感が湧きました。

2-2、コーチングのレトリックとしての『キングダム』

筆者はコーチングを生業としているため、『キングダム』からの引用観点は当然コーチングに関することが多かったです。コーチング自体は最近注目度が高まっているものですが、まだまだ一部へ導入されているだけという印象です。

そんなコーチングに対して『キングダム』という読者が多い媒体を重ねることはコーチングに対する関心を広げるという意味で効果的だったと思います。

『キングダム』の読者という属性の人がこの本を読み、コーチングについて興味・関心を持つような流れができるように筆者はこの本を執筆したのかもしれません。

✅3、書籍紹介

『キングダム』を読んだことがなければ楽しみづらい一冊だと思います。『コミュニケーションについて学ぶ』というよりは、『『キングダム』を通してコーチングについて触れる』というのが正確な表現のような気がします。

コーチングの観点における『キングダム』であるため、『最強のコミュニケーション』という表現の仕方はやや誇張しすぎである印象を持ちました。

✅4、まとめ

『最強のコミュニケーション』と謳う割にはコーチングと言う文脈に偏っていること・『「良い・悪い」「正しい・正しくない」で物事をすぐジャッジしない』を重要と言っているのに『半分合ってて、半分間違っている』という思いっきりジャッジしている言葉を評価しているなど若干の矛盾点が見られること・全体として体系立っていないことを考慮すると総評としては下記のようなりました。

【総評】

オススメ度:★★☆☆☆

読みやすさ:★★★★★

『キングダム』が好きで、『コーチング』に興味がある場合は読んでもいいかと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!