【分散投資】日経平均株価と不動産価格は連動している!?安定を求めるなら不動産!

先月8月5日、日経平均株価4,451円安と過去最大の下げ幅を記録し31,458円で取引を終えました。1987年に起きたブラックマンデー(3,836円)を超える下げ幅でした。

連日、ニュースなどでとり上げられ、株をやられている多くの方が不安に感じたと思います。とくに、株価が激しく下落した時、怖くなって「狼狽売り」を考えた方はいらっしゃるのでは。

そんな株価ですが、一見関係なさそうな不動産と密接に関連しています。

要因としては経済成長や金融政策などが影響を与えるためです。では、実際に過去の推移からどのくらい影響を受けているのか。

そして、今もなお値動きが激しい株価ですが、そのリスクを軽減する方法はあるのでしょうか。

そこで本記事は、まずは「日経平均株価と不動産の関連」について、そして「分散投資の必要性」について分かりやすく解説していきます。

最後までお付き合いください。

日経平均株価と不動産価格の関連

日経平均株価(以下、株価)は経済状況を映す鏡ともいわれます。

株価が上昇すると、一般的に景気が良いと判断され、不動産市場にもポジティブな影響を与える傾向があります。

下図は、2008年4月から2024年9月11日までの株価(月次・日次/終値)と国土交通省が発表している不動産価格指数(区分マンション:南関東圏)の推移です。

一見関係がないように思える株価と不動産ですが、緩やかに連動していることがわかります。

および、国土交通省「不動産価格指数(住宅)」より作成

株価と不動産には一定の相関関係があると言われ、短期的には先に株価が変動し、その後に不動産も緩やかに変動していきます。

たとえば、2008年9月15日に経営破綻しアメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズを例とします。

株価は一か月で8,577円(28日:最安値6,994円)まで下落し、前月との終値の差約2,700円と約24%急落しました。

一方、不動産の下落は遅れること3か月後、株価ほど急激ではなく約15%(737万円)の下落にとどまりました。

先に株価が変動し、その後に不動産も緩やかに変動しているのが分かります。

なお、株価は10,000円割れと大きく急落しましたが、不動産は、株価ほどの下落幅には至らず、不動産の安定性を示す結果となりました。

および、不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向」より作成

そして、長期的でみると類似(相関)した動きを示すことが多いです。

2012年12月から2020年9月まで行われていたアベノミクス。安倍元首相が掲げた一連の経済政策「三本の矢:金融政策・財政政策・成長戦略」の通称であり、日本経済に大きな影響を与えました。

2012年12月から大胆な金融政策(市場にお金を投入)により株価は上下しながらも大きく上昇しました。

一方、不動産では金融緩和(マイナス金利/16年1月)による影響もあり、緩やかではあるが7年間で平均約3%の上昇しました。

これら全体を俯瞰してみると類似していることが分かります。

および、国土交通省「不動産価格指数(住宅)」より作成

なぜ株価と不動産は連動する?

一般的に株価が上昇することで手元資金が増し、不動産を購入しようとする人が増えます。それに伴って不動産価格が上昇するといわれています。

不動産の売買では売却を決めてから買い手に渡るまで、基本3~6ヵ月ほどの期間がかかります。

つまり株式相場よりも流動性が低いため、株価にやや遅れる形で不動産価格も連動していくと考えられています。

安定を求めるなら不動産「家賃収入」

「株価」と「不動産価格」は相関関係があるとお伝えしました。

では、「株価」と「家賃」とではどうでしょうか。

下図は、2004年8月から2023年9月までの株価と東京圏のワンルームマンション(以下、ワンルーム)の平均家賃の推移を表したグラフになります。

および、不動産流通推進センター「不動産業統計集:4.不動産賃貸」より作成

株価は、金融危機や大震災の影響で低迷していましたが、2012年12月~のアベノミクス効果で上下しながらも上昇基調であることが分かります。

全体を俯瞰してみると、株価はとても変動率が高いことが見て取れます。

一方、株価の変動率に対して、平均家賃にはほとんど変化がなく(急落なく)緩やかに上昇していることがわかります。つまり、景気に左右されず安定感が高いといえます。

では、なぜ家賃は変動が起きにくいのか。

それは「住まい」がなくてはならない生活基盤だからです。景気に左右されて株価のように大きく変動されると当然ながら生活は出来なくなります。

賃貸は人口や供給戸数など、需要と供給のバランスに左右される部分が大きいです。また、適正な家賃(地域の相場)であれば景気動向に影響を受けない場合が多いです。

複数の商品に資金を分散(分散投資)

「株価」と「家賃」について見てきました。

その流れで、商品(資産)を分散させることで運用リスクを軽減させる方法、分散投資の有用性について解説していきます。

投資の格言に「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉があります。

これは、1種類の投資商品に資産を集中させてしまうと、値上がりしたときには大きな利益を得ることができますが、反対に値下がりしたときのリスクが大きくなってしまいます。

つまり、複数の商品に資産を分散して投資することで、リスクの軽減効果が期待できるということです。

分散方法には、主に以下のものがあります。

地域分散:複数の国や地域、通貨に分散して資産を投資

資産・銘柄:特性が異なる資産を組み合わせる(株式・不動産・債券など)

時間分散:購入するタイミングを複数回に分ける

先ほどの「株価」と「家賃」を例だと「資産・銘柄」の分散です。

両者で分散投資をすれば、好景気であれば株価の値上がり益(キャピタルゲイン:売買差益)が期待できます。

また、不景気で株価が値下がりしても家賃収入(インカムゲイン)が得られるため、損失の抑制効果があります。

つまり「株」と「不動産」とで分散投資をすれば、リスクを抑えて長期で着実に資産を増やせていくことが期待できます。

異なる特徴を持つ運用を組み合わせるとで理想的な資産運用が実現できるということです。

投資用ワンルームの希少価値「東京都」

ここからは分散投資の一つ、投資用ワンルーム(不動産投資)について解説していきます。

なぜ投資用ワンルームなのか、理由は「2つ」あります。

1つ目は、コロナ過の影響で東京都から郊外への人口流出が起きるのではと考えられていました。

たしかに2020年から22年は転入超過数は減少はしたものの転出超過(マイナス)にはなっていません。(下図:右端参照)

実際は、東京都への一極集中は緩和されましたが、コロナ前と変わらず15~29歳の若年層を中心に人が集まってきています。

つまり単身者が増え続けているということです。

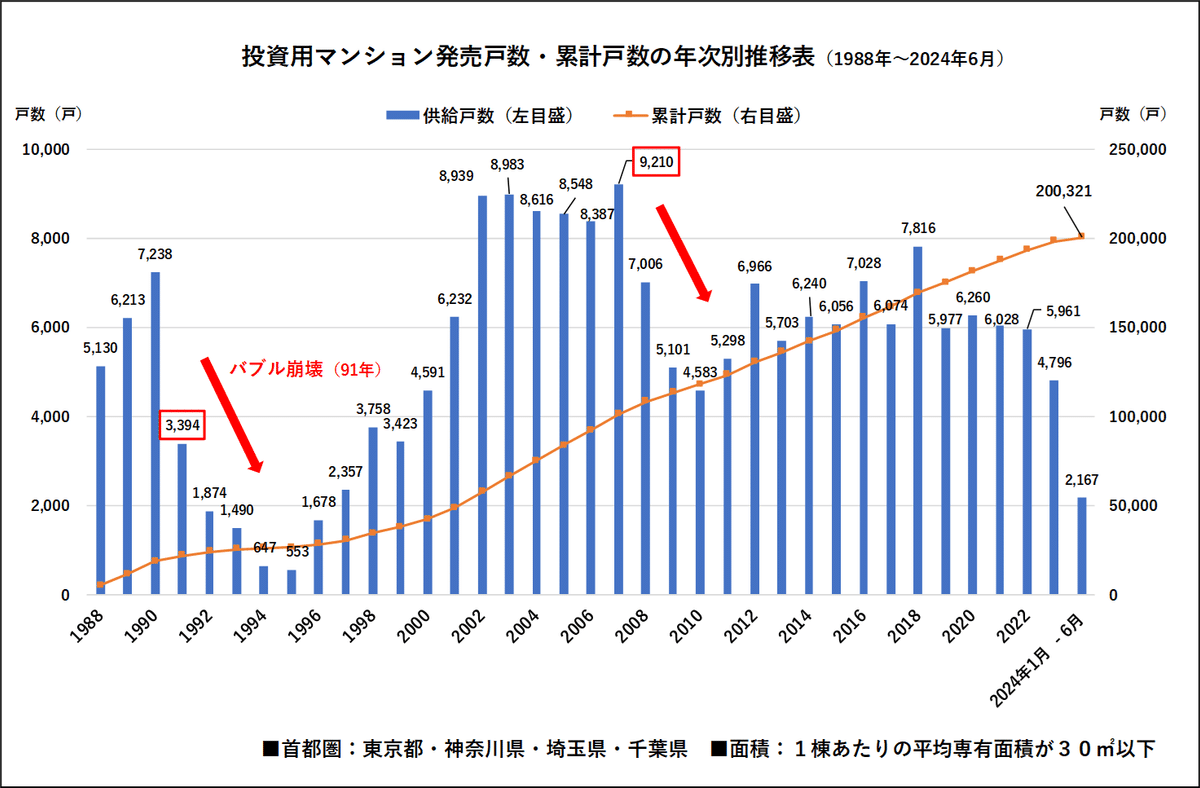

そして2つ目は、首都圏の単身者向けワンルーム累計戸数は1988年~2024年6月時点で約20万戸です。

令和2年の国勢調査によると東京都の単身者数が「約360万人」であることを考慮すると需要過多であると言えます。

供給戸数は2007年(税源移譲※)いこうは減少傾向となっており需要に対して供給が不足している状態です。

これからも人口(とくに単身者)が増え続けていくと言われる東京都。つまり、選ぶエリア(立地など)を間違わなければ資産価値が維持されると考えるからです。

では、今後も単身者が増え続けていくことが予想されますが、なぜ、供給戸数を増やさないのでしょうか。

※国から地方へ:地方自治体が、直接、財源の確保(住民税・消費税など)

ワンルームマンション条例

東京23区では単身者向けのワンルームを建設するにあたり、建築基準法とは別に区ごとに独自で定めた規制を設けているためです。

このを一般的に「ワンルームマンション条例(2008年頃に規制強化)」と言います。

具体的な内容は、一室あたりの最低専有面積を25㎡にすることや、ファミリー向けの部屋を一定の割合で設置するなどの条件を満たさなければ建設ができないというものです。

なぜ規制を設けるのか。

それは、単身世帯の増加を防ぎたいということです。単身者向けのマンションを多く建設すると狭い住戸が集中することによる住環境が悪化します。

その他に税金の問題もあります。単身者(例:学生)のなかには住民票を居住先に移さない方も多く住民税の増加につながらないことです。

そこで、住民として長く地域に住んでもらうためにファミリー向けの部屋を一定の割合で設置することになりました。

よって、これらの規制をクリアをするにはある程度広い土地が必要となります。そのため、東京23区内ではなかなか建設用地を見つけるのが難しくなり供給戸数が減ってきているということです。

今後、神奈川エリアが供給の中心となれば、東京都のワンルームの希少価値は上がるのではないでしょうか。

まとめ

まとめると以下となります。

株価と不動産:一定の相関関係がある(株価が先行、遅れて不動産)

株価と家賃:「株価」の変動が激しいが「家賃」はほぼ一定

分散投資:損失が生じた場合でも他の利益で補うことができる(リスク軽減)

投資用マンション:若年層の増加とワンルーム条例で供給減(資産価値の維持・向上が期待できる)

株価と不動産の関係性を理解することで、分散投資の重要性が再認識できたと思います。

不動産は価格の変動幅が小さく、株のように大きく儲けることは難しいです。しかし、家賃収入であれば景気に左右されづらく、安定した収益を長期間にわたって得ることが可能です。

分散投資で「リスクを抑え」つつ、長期的に安定的に「お金を増やす」ことを検討してみてはいかがでしょうか。