久々の興奮。アゴタ・クリストフの『悪童日記』を読んで

久しぶりに興奮する作品に出合ったので、その興奮が冷めないうちに、書き残しておこうと思う。

手に取ったきっかけ

きっかけは、小川洋子さんの『とにかく散歩いたしましょう』というエッセイのなかで、こんな風に紹介されていたことだ。

一個一個の言葉があまりにもむき出しなのである。(中略)そこには、原始の人間が初めてその言葉を口に出した時の息遣いが残っている。余計な価値観、お節介な前例、気取った飾りなどすべて無視した、辞書に載る前の、ありのままの言葉たちが躍動している。こんな当たり前の言葉に、こんな豊かなイメージが隠されていたのか、と私はしばしば打ちのめされた。ぶっきらぼうとも言える簡潔すぎる文体が潔く、改めて自分の文章がいかに手垢にまみれているか思い知らされているようだった。

そもそも、小川さんが、この作品を形容する、この文章自体がすばらしい。これは興味を掻き立てられる。

このときは夜中の2時頃で、ベッドの中で小川さんの本を読んでいたのだが、その場ですぐに『悪童日記』と検索をした。すると文庫だけでなくkindleでも販売されている。すぐに購入した。こんな風に「すぐ手にできる」というのが、kindle本の魅力の1つだ。

作品の背景

物語の舞台は、第二次世界大戦末期のハンガリーの田舎町。

戦火の迫る都会から、双子の息子二人を連れた母親が、自分の実家に子どもたちを疎開させる。しかしこの家の祖母は、近所から「魔女」と呼ばれる悪名高い人物で、そこから双子は過酷な生活を強いられる。

目を覆いたくなるような不条理で、倫理観のかけらもない出来事が次々と起こる。そのなかで、この双子が秘密のノートに「作文」として書きつけていったものがこの『悪童日記』だ。

日記形式のため、一つひとつ完結した小さいエピソードが連なっているような構成で、気軽に読める。だがもちろん、全体が一つの物語なので、どんどんのめり込んでしまう。とにかく双子から目が離せなくなる。

作者のアゴタ・クリストフは、ハンガリー生まれ。ハンガリー動乱の際にまだ生後4か月の乳飲み子を抱え、スイスへ、その後フランスへと亡命する。工場で働きながら詩作を続け、フランス語を学ぶ。そして、ハンガリー語ではなく、フランス語で戯曲を書き始める。その後、初めて書き上げた小説が『悪童日記』だ。作者のそういった背景が、この独特の作品世界を形作っている。

叙述のルール

『悪童日記』を読んでいて何よりすごいと思ったのは、「むごたらしい」と感じてしまうシーンを、淡々と叙述しているということだ。悪童という邦題がついているように、少年たちは厳しい環境で生き抜くために、非常に狡猾で残虐なことを行う。一方で、人間として慈悲深いことを、登場人物の誰よりも実践している。

全体を通して、いじめ、暴力、強制収容、計画的集団殺戮など、かなりシリアスな重いテーマを孕んでいるが、著者は、少年たちの目を通して、少年たちの言葉を通して、それを語らせている。少年たちは起こること全てを、まっすぐ見つめ、まっすぐ語る。そこが、非常に非情だ。

そんな風に物語を成り立たせているものが、作中に出てくる双子の「作文のルール」である。

僕らには極めて単純なルールがある。作文の内容は真実でなければならない、というルールだ。ぼくらが記述するのは、あるがままの事物、ぼくらが見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、でなければならない。

例えば、「おばあちゃんは魔女に似ている」と書くことは禁じられている。しかし、「おばあちゃんは『魔女』と呼ばれている」と書くことは許されている。

「<小さな町>は美しい」と書くことは禁じられている。なぜなら、<小さな町>は、ぼくらの眼に美しく映り、それでいて他の誰かの眼には醜く写るのかも知れないから。

同じように、もしぼくらが「従卒は親切だ」と書けば、それは一個の真実ではない。というのは、もしかすると従卒に、ぼくらの知らない意地悪な面があるのかも知れないからだ。だから、ぼくらは単に、「従卒はぼくらに毛布をくれる」と書く。

ぼくらは、「ぼくらはクルミの実をたくさん食べる」とは書くだろうが、「ぼくらはクルミの実が好きだ」とは書くまい。「好き」という語は精確さと客観性に欠けていて、確かな語ではないからだ。「クルミの実が好きだ」という場合と、「お母さんが好きだ」という場合では、「好き」の意味が異なる。前者の句では、口の中にひろがる美味しさを「好き」と言っているのに対し、後者の句では、「好き」は、ひとつの感情を指している。

感情を定義する言葉は、非常に漠然としている。その種の言葉の使用は避け、物象や人間や自分自身の描写、つまり事実の忠実な描写だけにとどめたほうがよい。

このルールが、作品の独自性を生み出しているのだ。

訳者はあとがきのなかで、このルールに関して

>この小説の執筆に臨んだアゴタ・クリストフ自身のそれにほかならない。

>客観描写を旨とする俳句に近いものを感じさせる言葉遣いであることは確かだと思う。

と述べている。

この物語は「レトリックがゼロの文学作品」と言われている。レトリック全部盛りみたいな文学作品も多い中で、これは特異なことだと思う。けれど逆に、そのことが、この作品をユニークな存在として際立たせている。

じゃあ、我々もその文章に倣って書くことで、ユニークな作品が書けるのか?

考えれば当たり前のことだが、そんなことはない。淡々とした叙述ゆえに、その文章を繰り出している作者の目が何を見つめ、そこにうごめく何を感じているのかが、文章からこぼれ出てくるのだ。それは、どれだけ心を固め、息をひそめて書いたとしても、匂いのように伝わってきてしまうものだろう。

例えば、最近何度も読み返している中上健次の『岬』も、淡々と叙述をする文体だ。だが、強烈に匂いが立ち上ってくる。

土方は、彼の性に合っている。一日、土をほじくり、すくいあげる。ミキサーを使って。砂とバラスとセメントと水を入れ、コンクリをこねる時もある。ミキサーを運べない現場では、鉄板にそれらをのせ、スコップでこねる。でこぼこ道のならしをする時もある。体を一日動かしている。地面に坐り込み、煙草を吸う。飯を食う。日が、熱い。風が、汗にまみれた体に心地よい。何も考えない。木の梢が、ゆれている。彼は、また働く。土がめくれる。それは、つるはしを打ちつけて引いた力の分だけめくれあがるのだった。スコップですくう。それはスコップですくいあげる時の、腰の入れ方できまり、腕の力を入れた分だけ、スコップは土をすくいあげる。なにもかもが正直だった。土には、人間の心のように綾というものがない。彼は土方が好きだった。

土の匂い、汗の匂い、煙草の匂い、風の匂いがしてこないだろうか。まさに小川さんのいう「原始の人間が初めてその言葉を口に出した時の息遣いが残っている」文章のように思える。

『悪童日記』も『岬』も、その簡潔な文体が描いているものは、救いがたい人間の、不浄ともいえる醜さだ。私たちの周りにそれは今もある。私のなかにもそれはある。時代を変えて、姿を変えて、見えるところにあり続ける。ただ、人が目を背けて見ようとしていないだけで。

その「描かれているもの」については、ぜひ作品を手に取ってみてほしい。

続編も楽しみに

kindleを読み終わってから結局、ハードカバーの本を買い直し、三部作の続編も買った。

これらの続編も、『悪童日記』以上の反響があり、各国語に翻訳されているそうだ。特に三作目の『第三の嘘』は、フランスの名誉ある文学賞の本命と言われるほどに、評判となった。受賞は逃したが、一般読者からの支持を得て「フランス・アンテール賞」に輝いたという。

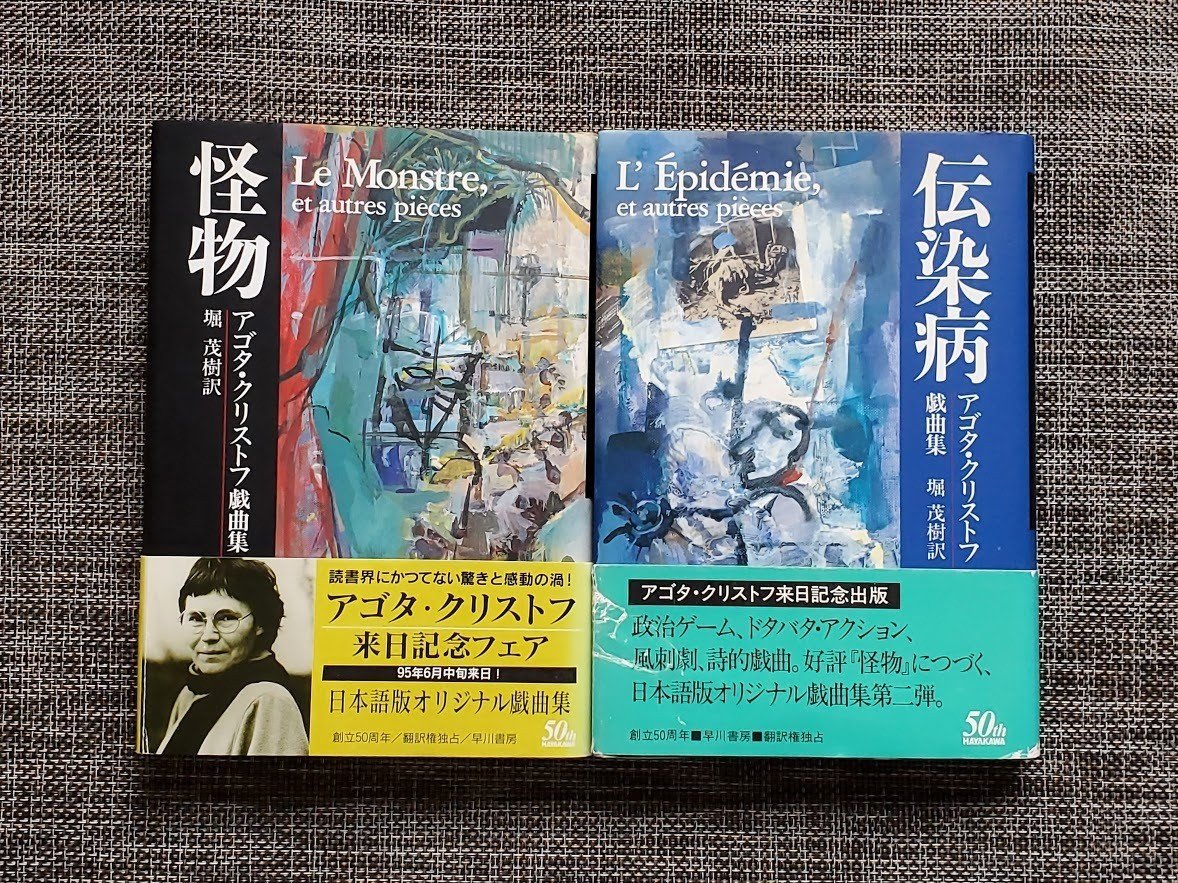

1995年にアゴタ・クリストフは来日している。対談やテレビ出演など、日本でも大フィーバーだったようだ。全く知らないが、どうだったのだろうか。

『悪童日記』の文体は、戯曲のト書きのようだ、とも言われている。たしかにそうだなと思い、戯曲集も手に入れた。戯曲の方は、日本語以外ではあまり訳されていないという。

※ちなみに、買ったといっても、Amazonマーケットプレイスで、全部安価な中古。

一昨年、座・高円寺で行われていた1年間の戯曲セミナーに通った。脂ののった劇作家や演出家たちの講義が、非常に高密度に行われ、いまだに学びが消化しきれていない。そんななかでも、長谷基弘先生の講義で「ト書き」の奥深さに触れたことは大きかった。

戯曲というとついつい「セリフ」をあれこれこねくり回したくなるが、小説のような描写のない演劇では、人物の行動が描写の代わりを果たす。登場する人物の行動には、すべてにその人物にとっての目的があり、最後に描きたいシーンのために、それぞれの必要な行動を積み上げていく。人の行動を何気なく書いてはいけない、と。

その上、練習でト書きをひたすら書いたことは、どういう心がどういう行動を生み、その行動は、他者の心にどう影響を与えるかなどを、深く考えることになったし、人の行動を観察するときの、解像度を上げるトレーニングにもなった。

話がそれた。『悪童日記』は映画化もされているので、見ておこうと思う。今、見たい映画が渋滞しているので、忘れないように、リンクを。

私は小学校から大学生まで、村上春樹と太宰治を除いては、ひたすら推理小説ばかりを読んでいた。しかもその著者の作品を片っ端から全部読むというコンプリーターだった。幼少期から10代で、たくさんの本は読んだけれど、文学作品にはたいしてふれていない。あの頃に、推理小説に向けた熱意を持って文学作品を読めていたら、とちょっと思う。

でも。

読む主体としての自分が、今どういう状態なのかによって、作品がから受け取るものはまったく違ってくるはずだ。だからきっと、出会うタイミングはいつだって、ちょうどいいのだ。それが初めての出会いでも、時間をぐるりと経てからの再会であったとしても。

いいなと思ったら応援しよう!