『国産RPGクロニクル』ドラクエ、FFシリーズ…ゲームが紡ぐ物語の可能性をさぐる

エニックス・スクウェアに精通した著者による『国産RPGクロニクル』

本書は、ドラゴンクエストとファイナルファンタジー両シリーズの比較を通して、国産RPGゲームの歴史を辿るものである。

著者の渡辺範明は、2002年に株式会社エニックスに入社。

入社からわずか一年後にはエニックスがライバル会社のスクウェアと合併するという激動の時期を経験しており、RPGゲームを語るにはこの上なく適したポジションにいた人物である。

世間を驚かせたエニックス・スクウェア両社の合併は、当時内部にいた社員たちにとってもまさに青天の霹靂だったらしく、緊急集会で発表を聞いた社員からはジョークと受け取られ、思わず「ドッと」笑いが起こったという。

渡辺はこうしてエニックス・スクウェアとDQ、FFどちらにも社員として関わるという貴重な経験の持ち主となったわけだが、決してそのアドバンテージに溺れることなく、本書ではしっかりと距離をとって、客観的な立場からDQ、FFを評している。

彼の導きにより、日本のRPGゲームの成り立ちと歴史、そしてその意義について辿って行こう。

ドラクエの誕生、追随するFF

ファミリーコンピュータ

DQ1.2.3.4. FF1.2.3.

ドラゴンクエストを生んだ四人の男

1983年、任天堂がファミリーコンピュータを発売。

「ファミコン」という呼称が家庭用ゲーム機の代名詞となるまでにヒットし、それまでマニアの趣味に過ぎなかったRPGゲームが、子どもたちを巻き込んだ一大ブームとなる土壌が整いつつあった。

ドラゴンクエストの誕生には、4人の人物の存在が不可欠だった。

まずはシナリオライターの堀井雄二と、メインプログラマーの中村光一。

堀井と中村の二人は、黎明期にあった日本のゲームクリエイターのトップランナーとして知られていた。

彼らは1983年、スクウェアから「犯人はヤス」で有名なサスペンスゲーム『ポートピア連続殺人事件』をリリースしており、さらなる挑戦としてコマンド入力による国産RPGゲームの製作に熱意を燃やしていた。

そして、長きにわたりドラクエの音楽を担当することになるすぎやまこういち。

エニックスとすぎやまとの出会いは、彼が熱心なゲームユーザーであったという偶然からだった(すぎやまが『森田和郎の将棋』の商品アンケートハガキを送ったことがきっかけ)。

ザ・タイガース「花の首飾り」、ガロ「学生街の喫茶店」などでヒットを飛ばしていたすぎやまは、ドラクエシリーズに相応しいクラシック調の壮大な楽曲をもたらした。

キャラクターデザインは鳥山明。

当時週刊少年ジャンプに『Dr.スランプ』を連載中だった鳥山をエニックスへと橋渡しをしたのは、担当編集者だった鳥嶋和彦だった。

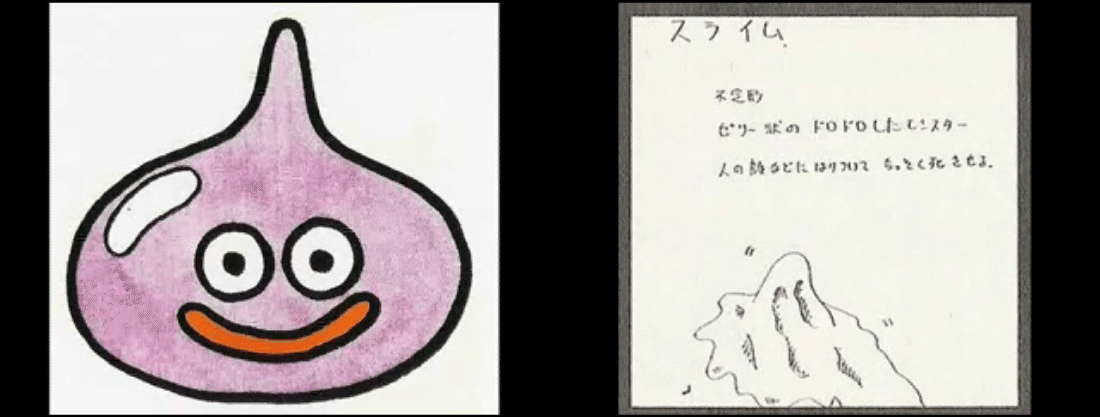

鳥山明によって、あのスライムをはじめとするポップなキャラクターデザインがドラクエに加わった。

他のキャラクターの比較についてはこちらを参照していただきたい。

〈スライム〉

・・・

堀井雄二

中村光一

すぎやまこういち

鳥山明

この4人の奇跡のような邂逅が、その後のドラクエシリーズを長く支えることになった。

RPGの面白さを引き出していくドラクエ

初代『ドラクエ』は、あえてシンプルなシステムを採用しているのが特徴だ。

操作するキャラクターは主人公の勇者1人。

出現する敵も常に一体ずつで、戦士や魔法使いといった職業もなく、呪文もわずか10種類しかない。

(その内訳は、ホイミ・ギラ・ラリホー・レミーラ・マホトーン・リレミト・ルーラ・トヘロス・べホイミ・ベギラマ。今から見るとなんとも不思議なラインナップだ)

この極限なまでのシンプルさの理由は、初代『ドラクエ』がRPG体験のチュートリアルであったためだ。

このゲームシステムは『ウィザードリィ』や『ウルティマ』といった海外発の先行作に比べると後退している感がある。

だが、このシンプルな構造は初めてRPGに触れる子どもたちにとっては「ちょうどいい」つくりだったのである。

初代『ドラクエ』は難易度を易しくし、まだ慣れないRPGの世界をどうやって生き抜いていけばいいのかを初心者ユーザーに教え込むことを眼目としていた。

あらためて見直すと鳥山明のデザインはグラフィックでしっかり表現されている。

そしてDQ2ではパーティーが3人に増え、DQ3では仲間の職業が選択できるようになり、タイトルを重ねるにつれて難易度と自由度が段階的にステップアップしていった。

とくにRPGのシステムとして完成を見せ、一つの到達点となったドラゴンクエスト3(1988年2月10日発売)は一大ムーブメントとなった。

発売日は平日・水曜日だったのにもかかわらず、量販店の前には数キロメートルに及ぶ行列ができるなど社会現象となった。

中には徹夜したり、学校を無断欠席してまでソフトを買いに来る児童・生徒までおり、補導されたり、品切れで買えなかった少年らによる窃盗や恐喝などの犯罪も多発したほどだった。

こうしてDQ3が叩き出した売上本数はなんと380万本。

エニックスの打ち出した戦略が功を奏して、短い数年のあいだにRPGゲームは世の中にすっかり浸透し、テレビゲームのジャンルの一つとしての地位を獲得していったのである。

つねに「新作」で勝負するFFシリーズ

ドラクエシリーズがナンバリングごとにその完成度を高め、小学生をはじめとするユーザーにRPGゲームのイロハを教え込んだ一方で、後発となったファイナルファンタジーシリーズは最初から「全部のせ」だったといえる。

初代『FF』(1987年12月18日発売)から4人パーティー制、職業選択可、さらにシリーズを象徴する飛空艇も登場するなど要素は出揃っており、はじめから全力投球だった。

FFシリーズはナンバリングごとにシステムが一新され、つねに新しいものを生み出そうとする姿勢が感じられる。

そのため、前作にハマったので新作を買ったら、戦闘システムがあまりに改変されていて戸惑った、というケースもFFユーザーあるあるの一つとなる。

DQがRPGの王道としてのファンタジーを提供しているのに対して、FFシリーズは革新と創造性に満ち、ユーザーたちを刺激しつづけている。

こうして、DQシリーズとFFシリーズは国産RPGの2大巨頭となり、それぞれ競い合い、重なり合いながら、ファンを増やしてゆき日本に「RPGゲーム」というジャンルを定着させていった。

重層性を増すストーリーとシステム

スーパーファミコン

DQ5.6. FF4.5.6.

1990年11月、スーパーファミコンが発売。

画面上で使用できる色数が52色から32,000色と爆発的に増加するなど、さらなる表現力を備えたハードで、RPGゲームの描く世界はますます重厚さを増していく。

スーパーファミコンでは、DQ・FFで計5作と充実したラインナップが発売された。

『ドラクエ5』親子三世代にわたる物語

なかでも『ドラクエ5』(1992年9月27日発売)はDQシリーズの中でも随一のシナリオで、現在に至るまで語り継がれる名作である。

本作では、親子3代にわたる物語が展開される。

これまでのシリーズとは異なり、DQ5の主人公は、「主人公」であって、「伝説の勇者」ではない。

幼少期に父パパスを魔族に殺され、10年にわたり奴隷として強制労働に従事させられた主人公は、脱走し魔族との闘いを経て運命の相手と結婚し、子供をもうける。

しかし、魔物によって石化されるという憂き目にあった主人公は8年にわたり封じ込められるが、成長した子供によって発見され、石化を解かれる。そして、この子供こそが「伝説の勇者」である、という壮大なストーリーだ。

幼少期から青年期を経て、伴侶を得て父親となり魔王を倒すまで。

時間層の折り重なった一つの人生を、ユーザーは冒険に出るワクワク感とともに追体験していく。

とくに物語中盤ではヒロインとなる結婚相手を選ばなければならない、というセクションがあり、ユーザーに大きなインパクトを残した。

ビアンカ/フローラ論争は今なお続いている。

『FF6』「スーパーファミコン最高峰」の傑作

FFからは、『FF6』(1994年4月2日発売)を挙げるべきだろう。

ハードの力を極限まで引き出したことで、スーパーファミコン最高傑作のひとつに挙げられるこの作品には、総勢14名ものプレイヤーキャラクターが登場する。

現代的な機械産業が勃興し、魔法の力と競合するスチームパンク的な世界観はそれまでファンタジー一辺倒だったRPGゲームの可能性を大きく飛躍させた。

ドラゴンクエストの主人公が基本的に会話で「はい/いいえ」しかなく「話さない」存在であるのに対して、ファイナルファンタジーでは三人称視点小説のように、多様な群像劇が展開される。

本作『Ⅵ』では、自身の持つ魔導の力に翻弄される少女ティナ、恋人を失った過去を持つトレジャーハンター・ロック、若き王エドガーとその弟の格闘家マッシュなど、各個にひとつの小説ができあがるほどのシナリオがある。

悪役もドラクエのように単純な魔王やモンスターではなく、しっかりと背景が用意されている。

中でもコメディリリーフ的な立ち位置の敵役から次第に邪悪さを増しラスボスに成り上がる人造魔導士ケフカの存在は、一筋縄ではいかない物語にさらなる奥行きを与えている。

重厚なストーリーと、独創性あふれる戦闘システム。

現在でも、あらゆるスーパーファミコンソフトの最高傑作に、この『FFⅥ』を挙げるユーザーは多い。

プレイステーションが巻き起こした新時代

1990年代中盤、家庭用ゲーム機の発展は加速度的に進展し、早くもスーパーファミコンの牙城は揺らぎ始めた。

街場のゲームセンターに一番活気があった時代。

セガが放った『バーチャファイター』は空前のブームとなり、この世界初の3Dグラフィック対戦格闘ゲームに若者たちは夢中になり、ゲームセンターへと詰めかけた。

ほどなくして3Dによる映像表現は家庭用ゲーム機においても必要不可欠のものとなり、2Dのドット絵から、ポリゴンを用いた立体的な3Dの世界がゲームの主流になっていく。

スーパーファミコンに代わる新たなハードウェアが求められていた。

次世代ハード戦争

こうしてセガサターン、プレイステーション、ニンテンドー64による三つ巴の次世代ハード戦争が巻き起こった。

1994年11月、セガサターン発売。

同年12月、プレイステーション発売。

1996年6月、ニンテンドー64発売。

それまで家庭用ゲーム機といえば任天堂のファミリーコンピュータ、スーパーファミコンとほぼ一択、という構図であったのが、各メーカーの内からどのハードを選ぶのか、という選択が消費者に委ねられることになった。

とくに財力の乏しい小・中学生にとっては、この選択は自分の運命を決める死活問題であった。

よく知られているように、この三つ巴の争いは、SCEのプレイステーションの勝利に終わる(国内累計販売台数は、PSー1,900万、SSー590万、N64ー554万)。

プレイステーションの優位を決定づけることになった要因は、ソフト面でのヒットを連発したことだった。

「鉄拳」、「リッジレーサー」(以上ナムコ)、「バイオハザード」(カプコン)、「みんなのGOLF」、「グランツーリスモ」(以上SCE)など以降シリーズ化される名作がいくつも生み出されたが、中でも一番のキラーコンテンツとなったのがスクウェアの発売したファイナルファンタジーⅦ(1997年1月31日発売)だった。

『FFⅦ』世界を驚かせた3Dグラフィックの超大作

ファイナルファンタジーⅦは、3Dポリゴンの技術を生かして迫力ある画面を実現させ、フィールドマップ上ではCGグラフィックと融合されたスタイルによって、RPGゲームの持つ世界観を一気に引き上げた。

物語序盤のミッドガルを抜け出して、フィールドへの旅に出たときに初めて流れるメインテーマに感動を覚えたプレイヤーは私だけではないはずだ。

映像やシステムの出来栄えだけではなく、劇中で展開されるストーリーもプレイヤーたちを虜にした。

群像劇のようだった前作とは違い、Ⅶの主人公は明確にクラウド。

ニヒルな元ソルジャーで、多くを語ることのない彼の内面性に自らを重ね合せ、物語が進むにつれてプレイヤーは奥深く入りこんでいくことになる。

ほんとうの自分とは何なのか。

世界を旅し、巨悪と闘うことによって明かされる真相との対峙。

自己意識の内奥にまで迫り、クラウドの過去の秘密が解かれ、真実の記憶が呼び起こされたとき、「ロールプレイングゲーム」の真髄とも言える感動が押し寄せて来る。

シリーズの中でも屈指の人気を誇る本作は、23年の時を経て、大幅にグラフィック、ゲームシステムを進化させ、登場キャラクターも新たに追加した『FFⅦ REMAKE』が2020年に発売された。

リメイクが作られるという事自体、FFⅦの生み出した物語がいかに世の中に浸透し、繰り返し堪能されるほど価値のあるものなのかを表している。

『ドラクエ7』5年の時を経て放たれた意欲作

FFⅦのヒットは、ドラクエを制作するエニックスにとっては大きなプレッシャーとなった。

『DQⅦ』の開発は難航し、もともと1997年発売と予告されていたのが何度も発売延期を繰り返し、2000年になってようやくリリースされた。

(このこともあって、プレイステーションで発売されたドラクエのナンバリングタイトルはわずか一作、『Ⅶ』のみとなった)

苦心の末に生み出された『DQⅦ』(2000年8月26日発売)は、400万本以上を売り上げ、プレイステーション史上の売上を誇るゲームとなったが、待ちに待ったユーザーからの反応はイマイチだった。

なにより、この時点でFFⅦはおろかFFⅧまでが先に発売されており、新しいハードでのインパクトはすでに薄まっていたのである。

だが、「仲間会話システム」の導入により冒険の楽しさをより広げ、3D画面で鳥山キャラクターの魅力を損なうことなく表現することに成功するなど、現在に続く新たなドラクエの世界観を決定づけたとも言える。

PS2以降 高性能ハード時代 スクウェア・エニックスの誕生

前作の大ヒットを受けて制作された『FFⅧ』(1999年2月11日発売)では、プレイヤーキャラクターがフィールド・戦闘すべての場面において8頭身となり、リアルな世界を表現できるようになった。

プレイステーション2以降、ゲーム機の技術はさらに進化し、特にグラフィック面でそれが顕著だった。FFでは実写と見まがうような美麗な風景、迫力ある戦闘シーンが展開され、DQでは鳥山明の生み出したアニメ調の世界観そのままにオープンワールドを自由に旅できるようになった。

ドラクエ、FFを比較したとき、ファイナルファンタジーのもつ優位性は、FFⅦ以降海外での大きな販路を開拓したことだろう。

FFⅦはリメイク版を除いて全世界で1330万本以上を売り上げ、2020年発売のリメイク版は700万本の出荷数を記録している。

FFⅦのヒットをきっかけにファイナルファンタジーシリーズの面白さは世界で認知され、2016年にリリースされたFF15もすでに1000万本以上の売上を記録している。

一方でDQシリーズは海外ウケという面ではFFシリーズに遅れをとっているが、『DQ9』では携帯ゲーム機であるニンテンドーDSの特性を生かして「すれちがい通信」ブームを巻き起こし、クリアした後も長くゲームを楽しむことができるというRPGの新しい遊び方を生み出した。

そして現在のところ最新のナンバリングタイトルである『DQⅪ』は、3DS、PS4、Switchという三種のハードで発売され、ハイレゾな3Dグラフィックからレトロなファミコン調の2Dまで、なんと三種類のグラフィックで制作された。

(スクウェア・エニックス公式ウェブサイトより)

ドラゴンクエストシリーズは勇者と魔王という王道RPGのストーリーを突き進め、ある意味ユーザーにとって安心して遊べる作品であるとともに、ハードや技術の進化に応じた新しいRPG体験を提供することにも成功している。

そして先述のように、2003年に両社は合併し、株式会社スクウェア・エニックスとなった。

スクウェアとエニックスは、合併を果たしたことでDQ・FFという二大RPGシリーズが、ターゲットのすみ分けをし、両者の長所を生かしながら作品を生み出し続けていくことを可能にした。

筆者の渡辺が述べるように、DQ・FF双方の良さを残しつつ、新たなゲーム体験をユーザーに提案・提供する試みは、いまなお続いている。

日本産RPGはなぜ成功したのか?

さて、ここまで『ドラゴンクエスト』、『ファイナルファンタジー』の歩みを辿ってきたが、RPGブームがなぜ起こったか、という問いについて著者の渡辺は興味深い分析を展開する。

それは当時ゲーム界で主流だったアクションゲームとの対比によるものだ。

シューティングゲーム、アクションゲーム、格闘ゲームは何度も繰り返し遊べるように、クリアするまでの難易度が高く設定されている。

そしてユーザーはゲームに慣れていくため、ナンバリングタイトルが進むに連れて、難易度は高くなっていく傾向がある。

つまり、これらのゲームは難しいのである。

(実家にあったいちばん古いゲームであるFC『スーパーマリオブラザーズ3』を私は一度もクリアできたことがない)

それに対して、RPGゲームは基本的に“誰でも”クリアできるように設計されている。

確かに、情報を探して攻略法を見つけたり、時間をかけて経験値を積みレベル上げに励んだりすれば、RPGゲームはなんとか結末までたどり着ける。

RPGには、シューティングゲームでの反応速度や、格闘ゲームでの素早いコマンド入力は必要とされない。老若男女問わず楽しめるのが、RPGゲームの良いところである。

「誰でもエンディングを見ることができる」RPGゲームが普及したとき、ゲームに「はじまり」と「終わり」があることが自明になった。

そのときゲームは「物語メディア」としての性質を一気に強めていくことになった。

ドラクエが生み出した、世界で例を見ない「和製西洋ファンタジー」と、FFが送り出す「新しい想像力」とは、日本のポップカルチャーの基盤であり、文化資本とまで言えるのだと、渡辺は結論づけている。