実は奥深い”はんだ”の世界

みなさんは、“はんだ”と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?

電子工作をしたことがある人なら、はんだ付け、はんだごてが頭をよぎるのではないでしょうか?

はんだ付けの”はんだ”なんて面白いところないでしょ~って思われるかもしれませんが、逆に”はんだ”について詳しいよって人も少ないのではないでしょうか。

今回は、そんなはんだの科学について深堀っていきましょう。

はんだとは

そもそもはんだとはいったいどんなものなんでしょうか?

主にはんだは電子基板の回路を描いたり、金属同士の接合などに使われます。

電気を通す接着剤のようなイメージでしょうか?

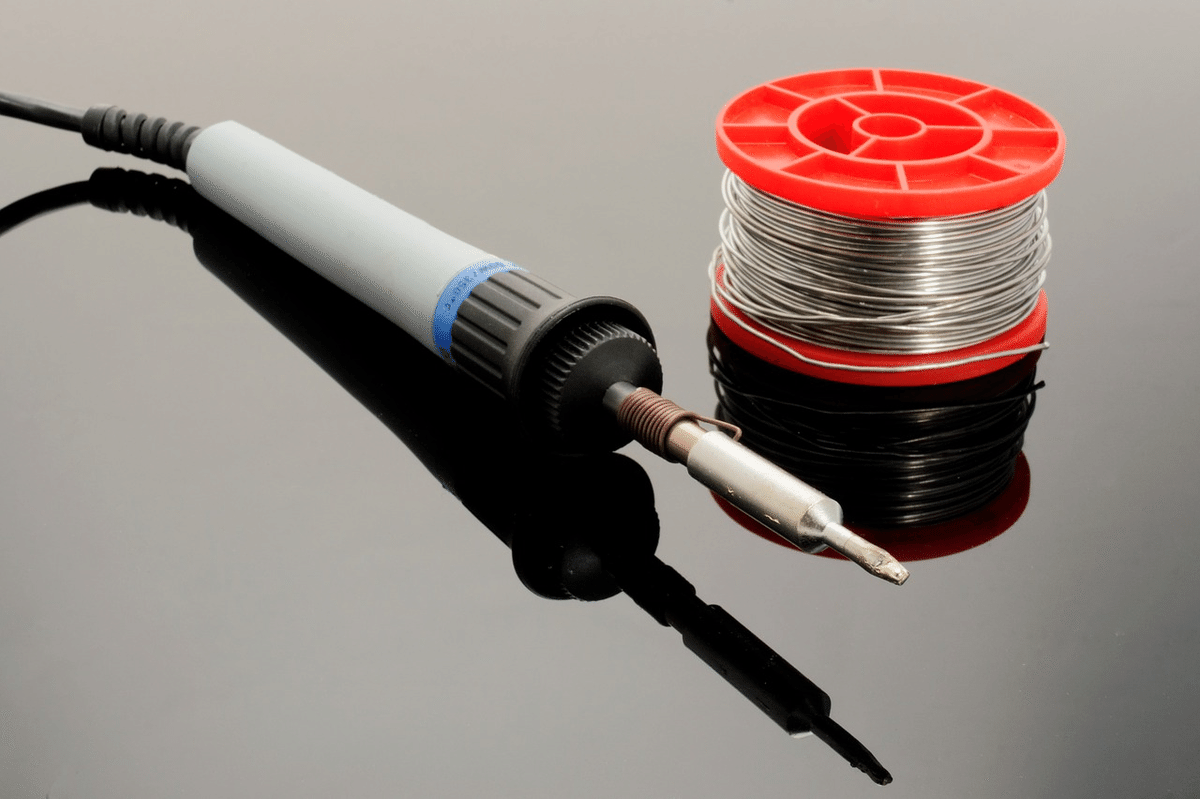

はんだごてと呼ばれる高温の金属棒を使ってはんだ線を融かして基板や導線に垂らしてくっつけます。電子工作では欠かせない道具の一つですね。

金属にしては比較的低温で融けるはんだは、スズと鉛という金属の合金です。ただし、最近では鉛が人体に有害ということもあり、鉛の入っていない鉛フリーはんだなんてものもあります。

鉛フリーはんだと聞くとスズだけになったの?と思ってしまいますが、決してそういうわけではなく、銀や銅、亜鉛やビスマスといった他の金属を混ぜて、はんだとして使います。

はんだの成分についてはこれくらいにしておいて、次はどのようにはんだがくっついているのか見ていきましょう。

はんだと接着剤は仕組みが違う

はんだは金属板の接着剤のようなものといっておきながら、実は一般的な接着剤と異なる原理でくっついているそうです。

まず、一般的な接着剤ですが、こちらは接着物の微細な凹凸に入り込み、接着剤と基板の原子同士が結合したり引き合ったりすることでくっつきます。原子同士の強い相互作用によって接着剤として働くわけですね。

こちらのサイトがわかりやすく接着剤の説明をしています。

これはこれで奥深い内容ですが、今回はいったん置いておきましょう。

一方で、はんだは少し違った原理でくっついているんです。

はんだは金属の表面で新たに合金を作り上げます。例えば銅の基板にはんだを垂らすと銅の表面に、スズと銅の合金が形成します。

https://www.ipros.jp/technote/basic-soldering/より引用

この銅とスズの薄い合金層が、基板同士を接着する重要な役割を持つことになります。

しかもこの合金層は、はんだの量が多ければ厚くなるというものでもないようです。つまり、しっかりと接着したいからといって、はんだをたくさんつければよいというわけではないようです。そうです、基板の金属表面ではんだが反応しなければなりません。

そんな金属表面に邪魔ものがついており、なかなかはんだ付けできない有名な例がステンレスです。

ステンレスとは相性が悪い

中学の夏、はんだ付けを初体験した頃は、はんだはどんな金属でもくっつけることができると思っていましたが、実際はそんなことはないようです。

さびない金属として有名なステンレスは、その表面に薄い酸化膜があるため、はんだがしっかりと反応することができず、上手にはんだ付けするのが難しいそうです。

ステンレスについてはこちらをどうぞ

それでもどうにかしてステンレスをくっつけたいという人はいるものです。人間って都合のいい生き物ですね。

ステンレスにはんだをつけるために、フラックスと呼ばれる薬品を使って、ステンレスの表面についた酸化被膜を溶かしてしまいます。表面の酸化膜が無くなることで、金属部分とはんだが接触して合金を作ることができるようになります。

ちなみに、フラックスというのは物質の名前ではなくて、ステンレスなどの酸化膜をもつ金属の表面を溶かす性質があるものを呼ぶ総称なんです。

最後に

最近、はんだについて考える機会があって調べてみると意外と面白いことがたくさんわかりました。

他にもはんだ付けには奥深い科学が潜んでいます。特に合金としての特性や、はんだ付けが外れてしまうときの破壊挙動など、材料科学の面白いお話がたくさんあります。

また機会があったら勉強して紹介してみたいと思います。