古来の日本神話

今回は、古来の日本神話について。

他の記事などでも記してきましたが、

日本神話というものは、現在標準形となっているものは『日本書紀』『古事記』に依拠したものとなっていますが、実はこれは西暦700年代に編纂され直したものであり、

古来の日本神話はより自然なものがありました。

それについて、

大和に残る伝承や、私の感性などを踏まえながら

なるべく再現することを志して、記します。

(一部、敢えて方便を交ぜています)

はじめに

太古の昔、あるとき人類が登場しはじめた。

少しずつ成長し、ついに「人間」としての生命に至った頃。

人類は霊性をもつ生命として「霊長」というべきにいたり、

ついに霊的な領域について感性が目覚めはじめ、

世界各地で「埋葬」「祖霊供養」などが行われるようになった。

その感性が発達するにしたがって、

そうした霊性のこともわかるようになり、

「自然信仰」などにも目覚めるようになっていった。

・宇宙についての感得、神話とは

古代人は、霊的な感性をも成長させながら生きていく中で、

やがて世界や命について、知るということが生じるようになっていった。

そうした中で、

自分たちは何か「自分たちを超えたもの」によって生み出されたものであり、その中で生きており、育っているということを知るようになった。

そこで、自分たちを作り出している自分たちに先立つものを、

自分たちの「上(かみ)」にあるものとして、「かみ」と呼ぶようになった。

「宇宙創成の根源のもの」があることを感得して=「上(かみ)」として認識したのである。

生命でも非生命でもないそれ以前の「根源そのもの」としても認識したし、

場合によっては人格をもったようなものとしても認識したケースもあると思われる。

このように、古代人は、

世界のはじまりとして、すべての根源として、

「かみ」を認識し、この下で生きているということを知るようになった。

そこで、世界のはじまりについても、

霊感により「かみ」を通して、古代人なりに知らされるようになり、

こうしたことを、「一連の説話」として認識するようになった。

まさに「すべての根源、すべてに先立つもの」としての「かみ」から始まる話であり、自分たちの生きている時代のはるか前/一番初めにあった時期ということでこれを「上代、神世(かみよ)」といい、その「かみよ」から語り始めるものなのである。

そうした「かみ」の話であるから、これを「神話」というのである。

これが多くの神話の最初の方に見られる、世界の創成に関する説話である。

日本神話もそのはじめは宇宙の創成に関する説話からはじまるものであり、

これは「古代人なりに宇宙創成に関して感得したもの」なのである。

また「かみ」は「上」としての意味であり、宇宙創成のものだけではなく、自分たちに先立つものを全て「かみ」と呼んだ。そこから自分たちより前に生きていた先祖たちや、優れた人のことをも「かみ」と呼ぶようになった。

そこで、宇宙創成のことだけではなく、自分たちのはじまりの人々の物語についても「かみよ」といい、これら二つをともに「かみよ」といったのである。

この、わたしたちに先立つものについての話、

・宇宙や生命の創成についての物語、

・わたしたちの先祖のはじまりからの物語、

これが「日本神話」である。

1.宇宙創成から人類発生まで

そこで日本神話の前段は、

人類などの発生以前のそれまでの大きな歴史を述べる、

「宇宙創成」についての神話から、はじまる。

1-1.宇宙のはじまり

・「天之御中主神」

まずはじめに、

全ての根源である「天之御中主神」が生まれてくる。

おおげさに表現しているが、これは宇宙の根源を全ての中心・陽陰以前のただ中であるようなものとして、「中(なか、中心)」と認識し、これに敬意を尽くして「天」「御」「主」などの語を取り付けたものである。

すべては「中」というような何かから生じてきたということである。

・「タミムスヒ」「カミムスヒ」

そこから今度は、「タミムスヒ」「カミムスヒ」が生じてきた。

(※「タカミムスヒ」は後に変形した神話による)

「タミムスヒ」の「タ」とは「父(たあ)さん」の「タア」、

「カミムスヒ」の「カ」とは「母(かあ)さん」の「カア」、

「ミ」とは「身、実」などにもあるようにエネルギーのようなもの、

「ムスヒ」とは「結ぶ」、結合することを言うものであり、

それぞれ「父=陽」「母=陰」の気が生じることである。

全ての根源にある「中」から「陽・陰」が生じてきて、すべてのモノコトはそこからムスヒついて生じてくるという宇宙の最も基本的な原理を説明したものである。

例)中性子が陽子と電子に崩壊し、星雲ガスが太陽と地球になり、一個体が親と子になり、中性から雌雄が生まれ、2進数でPCが機能するなど、このようなことは世界に遍満しており、実は最も底にある根源原理なのだということを説明している。

ここまでが宇宙の根源原理を古代人なりに感得して表現したものである。

・天地がつくられていく

1-1.それらが、宇宙という場を作っていく。

まずは宇宙天体、天の方が作られていく。

※ウマシアシカビヒコヂ、天之常立神(あめのとこたち)などで説明される。

1-2.そこから地が作られていく。

※国之常立神(くにのとこたち)などで説明される。

1-3.そして最後に、生命が作られ、人類が作られる。

この人類を総称したものが、イザナキ・イザナミの男女神である。

「キ」とは男、「ミ」とは女をあらわした古代語であり、「イザナ」は「誘う」である。「キ」「ミ」が誘い合い交合することで、命が生まれる。「キミ」はここから生まれた語である。

ここまではあくまで、宇宙開闢から人類創成までの説話であり、実在する神ではない。宇宙の根源に埋め込まれた宇宙の遺伝子・設計図の内容であり、あるいは実際に宇宙開闢から人類創成までに起こったことを表現した説話である。

1-2.日本(国土、人々)の発生

そこで、ようやく日本が地形として生まれ、

そこに神から生まれ出た人という命が住んでいくことになる。

後の神話では、「国生み・神生み」の神話として説明される。

イザナキ・イザナミが天から「天浮橋(あめのうきはし)」に立ち、

「天沼矛(あめのぬぼこ)」をもって、地上をかきまぜたところ、

矛から滴がおちたものが積もって、島ができた。

「自ずから、固まる(こる)」から「おのころ島」という。

その「おのころ島」に降り立って二人は結婚し、交合した。

すると次々に島が生まれ、日本列島を形成した。

その後、イザナミは死んでしまい、黄泉の国へいってしまう。

イザナミは黄泉の国まで追いかけたが、その姿に恐れて逃げ出し、

その穢れを禊する過程で、次々と「神」が生まれていったという。

ここからの登場人物、「天照」「スサノオ」などがこのときに生まれ、

ここから日本の物語がはじまっていくことになる。

このようにして、

・国という場・舞台が作られ。

・神(命)という住む人が作られていった。

2.日本の史実(先祖=神たちの物語)

このように日本列島ができ、人々が暮らすようになっていた。

はじめのころは国のようなものはなく、全体のまとまりはなかった。

それがある頃、日本の国のもとが出来てくることが起こってくる。

奈良県が舞台。

その場所は、現在の奈良県、むかしの名は「やまと」。

現在の奈良は大きな盆地として平らに大地が広がっているが、

太古はその真ん中は、大きな湖が広がっていた。

また大阪は今よりはるかに海の下にあり、京都も湖の下にあり、

近畿全体が比較的、水に浸かっているような土地であった。

そこに、今の生駒山地が浮き上がっており、古代人が多く暮らしていた。

また、その大きな湖の反対側、南東の方角にも、三輪山がなだらかに在った。

この生駒の高原地帯を、「高天原(たかまのはら)」といい、

またの名を「多くの人の故郷」ということで「おおおやもと」といい、

これが訛って「おおやまと、やまと」などと呼ばれていた。

これに相対するように美観をそなえていて佇んでいた三輪山の一帯は、

湖の湿気が立ち込める場所となっており、

いつも雲が湧き立つことから、これを「出雲(いづ+くも)」と呼んで、

二大地域として人々が栄えて暮らしていた。

※三輪山ふもとに、今も出雲の地名が残っている。

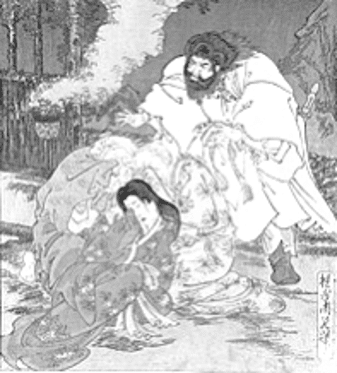

・スサノオとクシイナダヒメ

そんなある時代、(生駒高原)高天原に、スサノオという暴れ者がいた。

(※更には、大陸から来た=天と海の間から来た=天降ってきた、というのが真相。高天原には大陸由来の人と、日本由来の人が混血していた)

邑から追い出され、湖の反対側へと渡り「出雲」に到着した。

すると、クシイナダヒメという美しい娘が暮らしていたが、

「ヤマタノオロチ」に悩まされているという。

当時邑の結婚には略奪婚というものがあり、色んな村から男がやって来て、

村の娘をさらって結婚するということがあったといい、

古代の人は、人のことを動物に喩える習慣があり、

出雲の村では、八方から来るということで「ヤマタノオロチ」などと言っていた。

そこにスサノオが現れ、ヤマタノオロチから娘を守り、両親が認めて結婚することとなった。ところがヤマタノオロチの執念が強く、出雲では危険であるということで高天原に戻ることとした。

そこで、スゲの草が生い茂ることからスゲ(須加)谷・スゲ原(菅原)と呼ばれていたところで暮らし、やがて子をもった。

・ニギハヤヒこと大国主

この子が、あまりに神々しく、優れた者となり、

やがて近畿一帯を治める王となった。

このことから、この子は、

・「にぎはう+日(太陽のよう)」として「ニギハヤ・ヒ」と呼ばれ、

・また全体の王であることから「大国主」という称号で呼ばれるようになった。

日本の初めての天皇=古代語でスメラミコト(すめる=統治する)である。

そこで、日本初代大王(すめらみこと)が生まれ、国はいよいよ栄えていった。

スゲの地が日本初の宮となり、「須加の宮」と呼ばれた。

クシイナダヒメは国の母となり、後に「天照」とも呼ばれるようになった。

ニギハヤヒ大国主も、その威光から共に「天照」と呼ばれている。

ニギハヤ・ヒこと大国主は、

その偉大さから後の時代に多くの称号で呼ばれた。

大物主、オオナムチ、などである。(事代主はその子孫の称号の一つか)

最も長い名前としては、「天照国照彦(あまてる、くにてる日子)天火明(あめのほあかり)櫛玉(くし、たま)饒速日尊」であり、

褒め讃える言葉がとにかく付けられて、初代大王或いは神として死後も崇敬されつづけた。

※こうしたことは、後にも説明する分家の神武天皇系統により、都合が悪かったり、後代にいい加減に伝えられたせいで全く変形してしまっている。

・天孫たちは全国へ散っていった

ニギハヤヒ大国主は、優れた王として多くの妻を持ち、多くの子を持った。

その系統は、各地の長になるべき人として全国へも散っていき、各地部族と交流した。

日本各地に饒速日の神社があるのはこれが原因であり、古代の各地の長であった国造の祖などに饒速日の名が多くあるのはこれが原因である。

皆さんも地域の祖を調べてみたらよい。

例)丹波国造、尾張国造…

・まず本家は、そのまま「大和」=奈良一帯を治めた。

時代は下り、湖が干上がるとともに、稲作を始めるようになって、

人々は生駒高原から平野の方へ住処を下ろしていった。

そこで、今の富雄・登美ヶ丘あたりが新たな主要都市となり、

生駒の長い曽根であることから「長曽根(ナガスネ)」と呼ぶようになった。

大王は代々、ちょうど今の天皇のように、

「大国主、ニギハヤヒ、アメノホアカリ」といった称号をそのまま継承した。

また「長曽根」に遷ってからは「長曽根日子(ヒコは太陽の子=王)」というようにもなり、

これらの称号を数千年にわたり継承して、和やかな国が栄えていた。

・分家のうち、奈良の南は葛城~熊野あたりを納めたものもあり、大きな勢力であった。この勢力は、後に「賀茂(かも)氏」と呼ばれるようになる。

「かみのやま」「かみのかわ」などが訛って「かも山」「かも川」などとなった音であり、「かも」とは「神」のことであり、大国主の子孫を示している。「熊野」の「くま」は「かみ」の訛りであり、賀茂の関係を意味している。

・このうち後に最も重要となる分家が、

宮崎県は「高千穂」に行った系統である。

高千穂に神の子孫(天孫という)として高天原から下った系統は、

その数千年後、大和に先祖還りをして、攻め込み、

本家から国を譲り受けて、新しい天皇家として即位することになる。

これが現在の天皇家である。上代の日本から、人の世の今の日本となったものである。

現行の神話では、天照とスサノオの間に、

五人の男性:アメノオシホミミ、アメノホヒ、クマノクスヒ、クニツヒコネ、アマツヒコネ、の名前が残っているが、これはこの人たちを伝えたものである。

・アメノオシホミミとは今の天皇家の祖であり、高千穂の系統の祖のことである。

現行の神話は高千穂の系統によるものであるから、先頭に置かれている。

アメノオシホミミからニニギが生まれ、この子孫に初代人皇:神武天皇が現れる。

・アメノホヒとは、本家のニギハヤヒ大国主の系統のことである。

その称号に「天火明(アメノホアカリ)」というものがあるが、

「アメノ+ホ+ヒ(日)」=「アメノ+ホ(火)+アカリ(日と同義)」である。

国を譲りわたして退いたので、アメノオシホミミの次に置かれている。

・クマノクスヒとは、葛城~熊野の分家のことである。

「クマノ+クス(奇し=古代語で尊いなどの意)+ヒ(日=太陽、そこから王などに付けられる)」。

・クニツヒコネは、今の滋賀県彦根の祖であるとされる。

「クニ(地)+ツ(~の)+ヒコ(日子)+ネ(尊称)」。

・アマツヒコネは、各地の祖とされる。

「アマ(天)+ツ+日子根」。

・ときは数千年くだり…「神武東征」

ときは数千年くだった頃、新たな事態を迎える。

数千年もの間、和やかに栄えてきた日本であったが、

高千穂において、このようなことが起こった。

邑の霊媒師であった長老が、「東の方に行って治めるべき、よき地がある」と神託を得る。

そこで王家の四兄弟(三兄弟):イツセ、イナイ、ミケヌ、サヌ(後の神武天皇)がこれに従って、

東のよき地=奈良県を求めて移動することになった。

そこで大阪湾から、生駒山に上陸しようとしたのであるが、

そこには最後の大国主となるラスト長曽根日子がおり、国が栄えていた。

武にも非常に長けていたため、四兄弟はあっさりと負けてしまった。

このときイツセは矢に射られて、負傷してしまう。

そこで、「我々は日の神の御子だから、日に向かって=東に向かって戦うのは良くない。廻り込んで日を背にして戦おう」と助言し、一行は南へ廻り込むことにする。

その途中、イツセは負傷が悪化し死んでしまう。

また他の弟たちも海の藻屑となって死んでしまった。

残ったサヌノミコトは、熊野から上陸し、大和へ攻め上っていくことにした。

当然、そこには熊野の賀茂族がいた。

彼らは本家とも近しく交流する間柄であったが、

神意を理解して味方となり、ともに北上していくことになった。

連戦連勝し、ついに大和=長曽根邑にて、長曽根日子と決戦となる。

・金鵄発祥、大国主の国譲り

しかしその圧倒的強さの前に負けかかった。

そのとき、天が曇り、雨氷(ひさめ)が降ってきた。

そこへ金色の鵄(とび)が現れて、磐余彦尊の弓の先にとまったかと思うと、「稲光のような光」が発した。

長曽根日子大国主は神意を理解し、和睦することを選んだ。

和睦交渉のはじめに、長曽根日子は「天照の子孫は一つであるはず、おかしい」と主張した。

するとサヌノミコトは「天孫は多い、そのしるしを見せよ」と答えたため、

長曽根日子は祖神ニギハヤヒから伝わる「天羽々矢」を見せたところ、

神武天皇も同じものを見せ、どちらも本物であることが判り、

同じ祖神からの子孫であることが確認された。

そこで長曽根日子大国主は神意を理解して「国を譲る」こととし、

その代わりにサヌノミコトには高千穂からの妻と離縁させ、

自らの妹もしくは娘と結婚し、融合して婿養子として入ることを条件に大王を引き継いだ。

ここにサヌノミコトは新たな日本の初代天皇となった(後に神武天皇という)。

現行の神話で、高千穂からの妻を離縁しているのは、これが真相である。

長曽根須加の宮では、元の勢力があったため治めづらいということで、

南方の柏原の地に新たな宮を造成した。

長曽根邑は、トビが出現したことから「鳥見(トミ、トビ)邑」と呼ばれるようになった。これは現代の奈良県富雄・登美ヶ丘あたりのことであり、今にその名を伝えている。

反対にいえば、トミ邑とは長曽根邑であり、太古のやまとの中心地であり、

「大親元(おおやまと)」であるということである。

新たな融合した日本がこのようにはじまったが、

元の親族・家来の中には納得のいかない者もあり、権力闘争で国がまとまらない状態であった。

そこで長曽根日子は祖神ニギハヤヒからの神意を悟って、

幽世から国の栄えるのを見守ることを決意し、「自決」した。

こうして、国譲りが完全となり、新しい天皇による国家が今に連なっている。

長曽根日子の系統は、新たな天皇家を補助する者や、全国へ散らばっていく者などに分かれていった。

・新たな天皇家の補助役となったことで有名な氏族が、物部守屋などで有名な「物部氏」である。

・兄のアビヒコは一族を率いて東北に落ち延びていった。これが「蝦夷=強い者」となって、朝廷に反抗し続けていくことになった。またアビヒコの家系が首長となったものが、奥州安倍(アビの訛り)氏である。

・また一部の系統は、出雲の名を引き下げて、丹波を通過し移動していき、大国主を祀る大社を建設した。これがまさに今の「出雲大社」である。また丹波に出雲大神宮があるのも、この通過点である。

・賀茂族はそのまま天皇家の補助として存続し、後に三輪氏、賀茂氏などが生まれていった。

・本家はそのまま「トミ邑」に、物部氏の一系統「迹見(トミ)氏」として残り続けた。時は下って、聖徳太子の時代、聖徳太子の舎人として仕えていた「トミノイチイ」が、物部守屋との戦においてこれを射抜き、その功績から「矢を負う=矢負/矢追氏」と改名するということがあった。それ以来、矢追氏として残り続けてきた。

余談:賀茂族(八咫烏、カモワケイカヅチなど)

また、この神話で有名なものに「八咫烏」という神話がある。

熊野から入り直したときに、「八咫烏」がサヌノミコトらを先導したという神話である。

熊野から入ったとき、そこには分家の一つ「賀茂族」が暮らしており、

この系統は、本家と仲良く交流が続いていた系統であった。

当時、そこにいた首長は「(カモ)タケツヌミ(後に三嶋溝抗か?)」という人であった。

また、タケツヌミには「(カモ)玉依姫(タマヨリヒメ)」という娘があった。

※タマヨリヒメは、ラスト長曽根日子もしくはその父と祭りの際に交わり、

(カモ)ワケイカヅチ、媛蹈鞴五十鈴媛などをもうけたものと思われる。

カモタケツヌミは、神意を悟ってサヌノミコトに味方し先導することにした。そのまま北上を続けていき、本家との決戦にいたり、交渉において活躍した。

この功績から後に「八咫烏」と呼ばれるようになった。

※これはさらに余談であるが、

孫のワケイカヅチは=アヂスキタカヒコネ(かものおおかみ)=(天日方)奇日方命かもしれない。後に鴨王(かものおおきみ)と呼ばれるようになった。

さらにいえば実はタケミカヅチのことである可能性もある。

タケミカヅチが大国主に国譲りを迫り、ニギハヤヒの子高倉下としてニギハヤヒの国譲りに後押しをしているのも、この話のことかもしれない。

この功績により、賀茂氏は方々に祀られていくことになった。

・第一は本拠地葛城に、高鴨神社・鴨都波神社などとして祀られる。(祭神:アヂスキタカヒコネ)

・後に山城国(京都)に移動した一族が、下鴨神社・上賀茂神社などを祀る。(祭神:タケツヌミ、ワケイカヅチ)

・また、熊野大社もこれと関係する系統である。

「賀茂」という地名はこうして全国に多く存在している。

賀茂という氏名が確立したのは、もう少し後のことである。

この子孫に、オオタタネコという人物がいた。

クシヒガターイイカタスミータケミカヅチー不明―オオタタネコという系図が伝えられている。

10代崇神天皇のとき、国に病などが流行り神に問うたところ、

オオタタネコに三輪山(出雲)に大国主を祀るようにとの神託があり、

三輪山の大神神社で祀らせたと伝わっている。

これが、三輪氏、賀茂氏の祖となった。

ミワ=神、カモ=神であり、共に「神」を意味する古代語である。

新たな天皇家と、元の系統への畏怖

これがいわゆる「大国主の国譲り」であり、「ニギハヤヒの国譲り」の正体であり。このように上世の日本があり、本家と分家が融合して新たな日本となり、融合した天皇家が生まれた。

神武天皇からはじまり、融合して生まれた天皇家は以来、約二千年にわたり126代続いている。古代の暦は4倍年歴、2倍年歴と呼ばれるようなもので、各季節を一年と呼んでいた。この計算で正しく計算し直すと、神武天皇が即位したのは西暦100年代のことである。

長曽根日子大国主の国譲りのあと、天皇家は決して元の王家を忘れたわけではなかった。

元の王家に畏怖の念があり、

・神武天皇はしばらくして国が鎮まってから、トミ邑に赴いて祭祀をした。

・その後も代々宮中にて、高千穂に伝わっていた神々と共に、「倭大国魂」として丁重に祀り続けていた。

・その後10代崇神天皇のときになって、同じ土地で祀っていてはいけないと認識して、これらを分離してそれぞれ祀り直したわけであるが(先述のとおり)、「倭大国魂」の方が大和に祀られ続け(大和神社)、「天照」の方を外に祀った(伊勢神宮)ことになる。

・現代でも、一年の収穫を感謝する一年でも最も重要とされる新嘗祭の前日には、宮中にて饒速日の呪法によって、「鎮魂祭」というものを行っているものである。

・また大国主を祀った出雲大社は、出雲大社教という別の宗教法人にもなっていたり、天皇陛下が唯一踏み入れられない地ということにもなっていたりする。

このように実は、神世の日本が下にあり、融合した新たな日本が上にある。

元のやまと=神世の日本があり、大国主、長曽根日子といった尊い先祖があって、その上に神武天皇以来の新たな日本が今に連なっている。

いつの日からか忘れられつつあるが、古代の日本というものがあり、その跡はしっかり残りつづけているのである。

決して忘れてはならない。

まとめ

神話とは「上代の話」のことであり、言い伝えられてきたが、

神武天皇からの新たな天皇家が続いていくなかで、

塗り替えられもし、少しずつ変形していき、

今のような日本神話になっているのである。

古来の日本神話は、単に、

・古代人の感得する「宇宙の神話」と、

・「古代日本の先祖の物語」なのであって、

その内容は、このようにとても自然な物語であった。

決して古代人のよくわからないような話などではなく、真実として語れるものである。

「宇宙の神話」の範囲は、古代人による宗教的な悟りの籠ったものであり、

「日本の史実」の範囲は、決して忘れてはならない本当の先祖の歴史である。

おそらく天皇が京都に遷都していった頃から忘れられていったが、

忘れられてしまった期間など、太古からの歴史の中ではほんのわずかな時間に過ぎない。

決して忘れてはならない本当の先祖の歴史であり、

古代人から悟れる宇宙の原理の話でもあるものとして、

再び日本の常識となり、

日本人が先祖のすがたを思い出す日が訪れることを願って、

ここに記し終える。

●喜捨のお願い

社会の精神的な向上を願って、宗教者の道を歩んでいます。

もしご縁ありましたら、以下よりご喜捨いただけましたら幸いです。

みなさまに功徳が廻り、社会の精神基盤に寄与しますように。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?