【美術展】国宝「紅白梅図屏風」×重文「風神雷神図屏風」/MOA美術館(静岡県熱海市)

尾形光琳の国宝「紅白梅図屏風」と重要文化財「風神雷神図屏風」が39年ぶりに、並べて一緒に鑑賞できる。

会期が2024年11月1日(金)~11月26日(火)と短い。混むことは予想できたので、早めの平日に行ってきた。

にお出迎え頂く

★「絖地秋草模様描絵小袖」伝 尾形光琳 18世紀・江戸時代

★「秋草図屏風」伝 尾形光琳 18世紀・江戸時代

「伊年」という印は、宗達の工房・俵屋の商標的な印章、いわばブランドマークのひとつであったと考えられている。

菊のぼってりした描き方が本当に好きだ。

★まるで小さな光琳美術館!重要文化財「扇面貼交手筥」尾形光琳 18世紀・江戸時代 大和文華館蔵

蓋に「紅白菊図」の団扇2枚。

この木箱の中に納められている懸子も別に展示されていた。

この手筥を所蔵している大和文華館のキャプションが、この作品の素晴らしさをよく表していた。

まるで小さな光琳美術館のようです。紅白菊図団扇の貼られた蓋ふたを開けると、中より雄大な富士山が現れる趣向もお見事!

★「白梅図香包」尾形光琳 18世紀・江戸時代

言われてみれば、画の真ん中に四角い形が残っている。

★「源氏物語 紅梅図」伝 俵屋宗達 17世紀・江戸時代

以下は蛇足です。

「紅梅」の帖は、前後の「匂宮」、「竹河」と合わせ、「源氏物語」の中でも、地味なというか疑惑の帖らしく、この3帖は私も読み進めるのが厳しく、説明勝ちで印象があまり残っていない。

国語学者・大野晋と芥川賞作家・丸谷才一に至ってはこんなことを言っている、

丸谷:この三巻は本来の『源氏物語』にはなかったんでしょうね。読んで別に楽しい思いをすることもない。

大野:読んでいたらいやになる。研究してみると、いろいろ怪しい。というのが結論かな。

丸谷:読者はこの三巻は飛ばすほうがいいとおすすめしたい。(笑)

大野:賛成です。

私の、「読み進めるのが厳しかった」は的外れな感想ではないんだな、と安心したことを思い出した。この帖、印象が薄く、絵のキャプションを読んでも内容がよく思い出せなかった(私が物覚えが悪いだけがだ( *´艸`)。

「紅梅」の帖が作品になっているのは、初めて目にしたんじゃないだろうか。

蛇足が過ぎた、次の作品!

次の屏風と掛軸は並んで展示されていた。「紅白梅図屏風」と「風神雷神図屏風」の並べての展示も、もちろん素晴らしかったのだが、光琳と宗達の並べて展示の迫力と神々しさに、言葉を失った。

★「虎図屏風」尾形光琳 18世紀・江戸時代

「画面からはみ出して再び現れる尾や、前脚を交差させながらこちらへ向かってくる姿が迫力を感じさせるが、表情は愛嬌がある。漢画の伝統的な画題を光琳独自の感覚で表現している。」

★「龍虎図」俵屋宗達 17世紀・江戸時代

「宗達独特の「たらし込み」で滲ませた黒雲の深みから、ぬっと現れた龍頭、目をむいて、前足を爪をかむ虎。龍とは対照的な虎の表情に、宗達画の底に流れる、おおらかさや、どこかほほえましさが感じられる。」

★「水葵蒔絵螺鈿硯箱」尾形光琳 18世紀・江戸時代

★国宝「色絵藤花文茶壷」野々村仁清 17世紀・江戸時代

★「秋好中宮図」尾形光琳 18世紀・江戸時代

★重要美術品「紫式部図」尾形光琳 18世紀・江戸時代

石山寺で月を見て「源氏物語」の着想を得た、という伝承による絵。紫式部と言えば、この場面が鉄板で登場する。湖面に映る月を眺めながら筆をとる紫式部。文机の上の硯箱は、同じく光琳による「八橋蒔絵硯箱」を思い起させるそうだ。

秋好中宮の掛軸も、紫式部の掛軸も画集で見ていた作品。あぁ、あなたたちここに収蔵されていた作品なのね、と邂逅を楽しむ。

★「色絵若松椿文枡鉢」尾形乾山

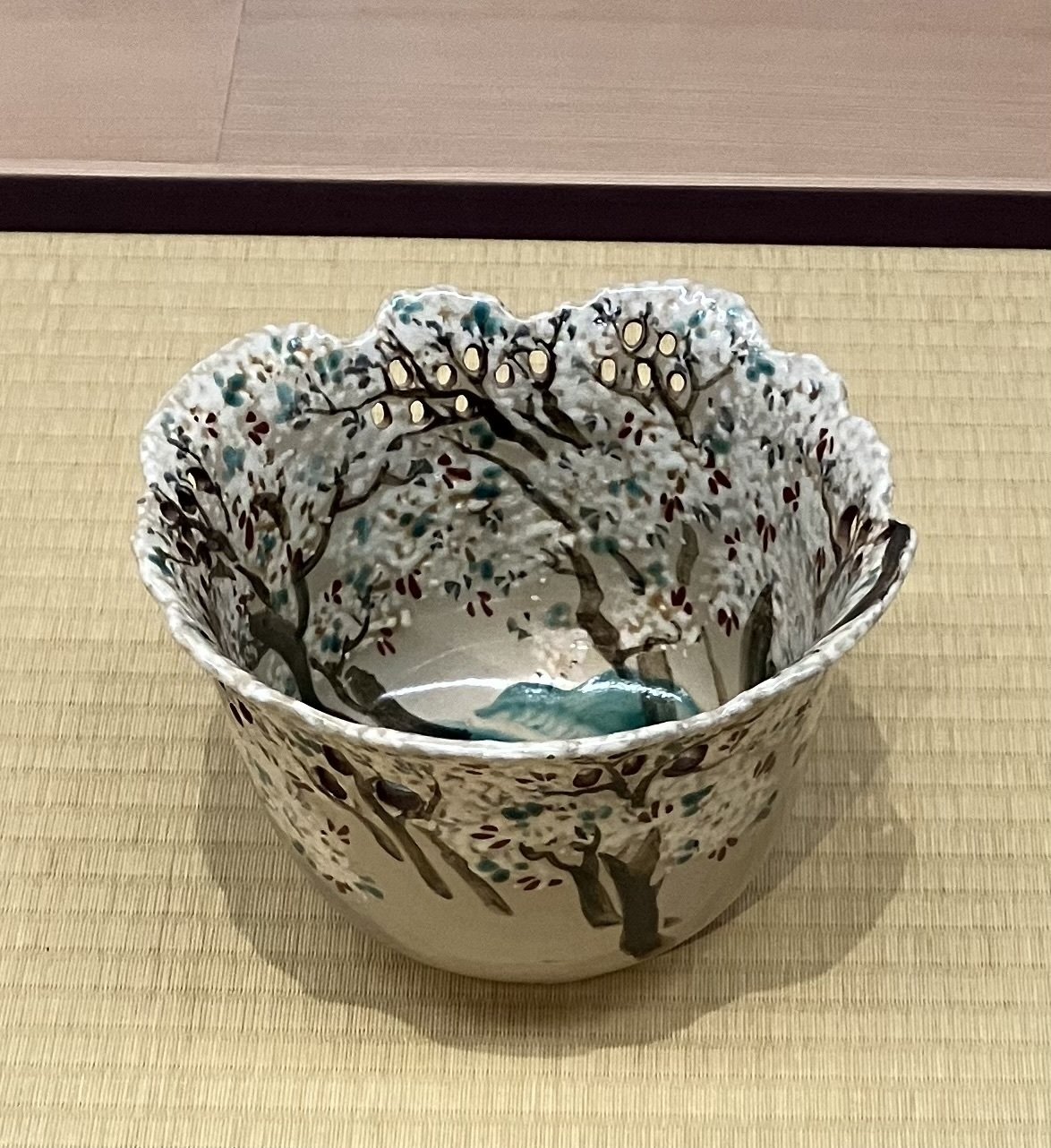

★「色絵吉野山図透鉢」尾形乾山 18世紀・江戸時代

尾形乾山はよほどこの器形が好きだったのだろうか。翌日訪れた箱根の岡田美術館でも2点収蔵されていた。

★「伊勢物語図 宇津山」酒井抱一 19世紀・江戸時代

日本画をよく見るようになって知ったのは、「伊勢物語」も芸術家たちに取材されることの多さ。「高安の女」とか三河国での「かきつばた」とか、それぞれのエピソードが印象深い。

★重要美術品「雪月花図」酒井抱一 1820(文政3)年

酒井抱一が描く花は繊細で可憐。ため息が出るほど素晴らしかった。

★「藤蓮楓図」酒井抱一 19世紀・江戸時代

「唐門」を通って、「茶の庭」にあるレストランでランチ!と思ったら、

この日はレストランの内「和食 花の茶屋」がお休みだったせいか、残るレストラン2つが激混み。ランチは、一旦、美術館前まで出て行って、持っていたクッキーなどで空腹をごまかした。

現存している、光琳自らかいた図面と大工の仕様帖茶室起し図(何れも重要文化財)をもとに復元されたお屋敷。

尾形光琳が最晩年を過ごし、国宝「紅白梅図屏風」を描いたと考えられるお屋敷。2階に16畳の絵所(アトリエ)、1階には5畳半と3畳の茶室。江戸時代の上層町衆の数寄屋建築。

★現代の画家による「風神雷神図」

ウルトラマンが飛んでくる映像に出会い、この構図が決まったという。

風神の方は、水色の美しさ、散らされる紅葉、風神の表情が素晴らしかった。

★国宝「紅白梅図屏風」×重文「風神雷神図屏風」尾形光琳

俵屋宗達による雷神

https://www.kyohaku.go.jp/jp/collection/meihin/kinsei/item10/

俵屋宗達による雷神

https://www.kyohaku.go.jp/jp/collection/meihin/kinsei/item10/

白梅は樹幹の大部分を画面外にかくし、紅梅は画面いっぱいに描いて左右に対照の妙をみせ、その中央に意匠化した光琳波ともいわれる水流を配している。

同じフロアにある「風神雷神図屏風デート」のアニメーションと、

「紅白梅図屏風」と「風神雷神図屏風」がテーマのオリジナル動画のプロジェクションの上映も楽しんで、大満足な展覧会だった。

目玉の屏風を楽しんだ後、出口へ向かう途中も気が抜けなかった。

★「中野月白瓷深鉢」人間国宝・福島善三 2013(平成25)年

画像だと白みがちだが、青緑色が宝石のようだった。

★「色絵薄墨墨はじき時計草文鉢」人間国宝・十四代今泉今右衛門 2007(平成19)年

作者の十四代今泉氏は史上最年少の51歳で人間国宝になった方。人間国宝って、50代なんてまだ若輩者なんだ(;^ω^)。

この鉢も画像だと底が黒?と思ってしまうが、透明感のある儚くも繊細な文様にうっとりした。

最後まで大満足だったMOA美術館。このような大きな企画展じゃないときに、またゆっくり訪れたい。