思考力とは? 〜調べる力編〜

思考力に含まれる5つの力のうち、前回の記事では「考えを表現する力」について考えてきました。今回は「調べる力」について、具体的に授業の中でどのようにみとることができるのか一緒に考えていきましょう。

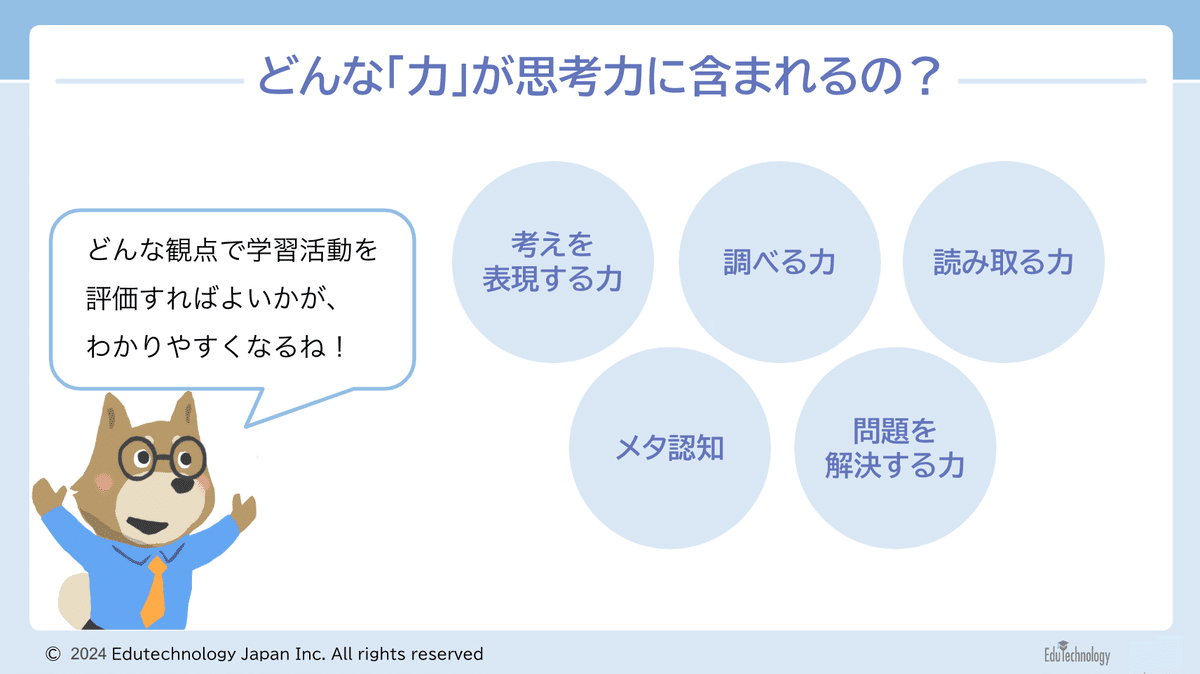

まずは、思考力に含まれる5つの力についてあらためて確認します。

前回の記事もご参照ください。

「思考力」とは? 〜 ③ 調べる力編 〜

今回は、思考力の一つである「調べる力」について考えていきましょう。

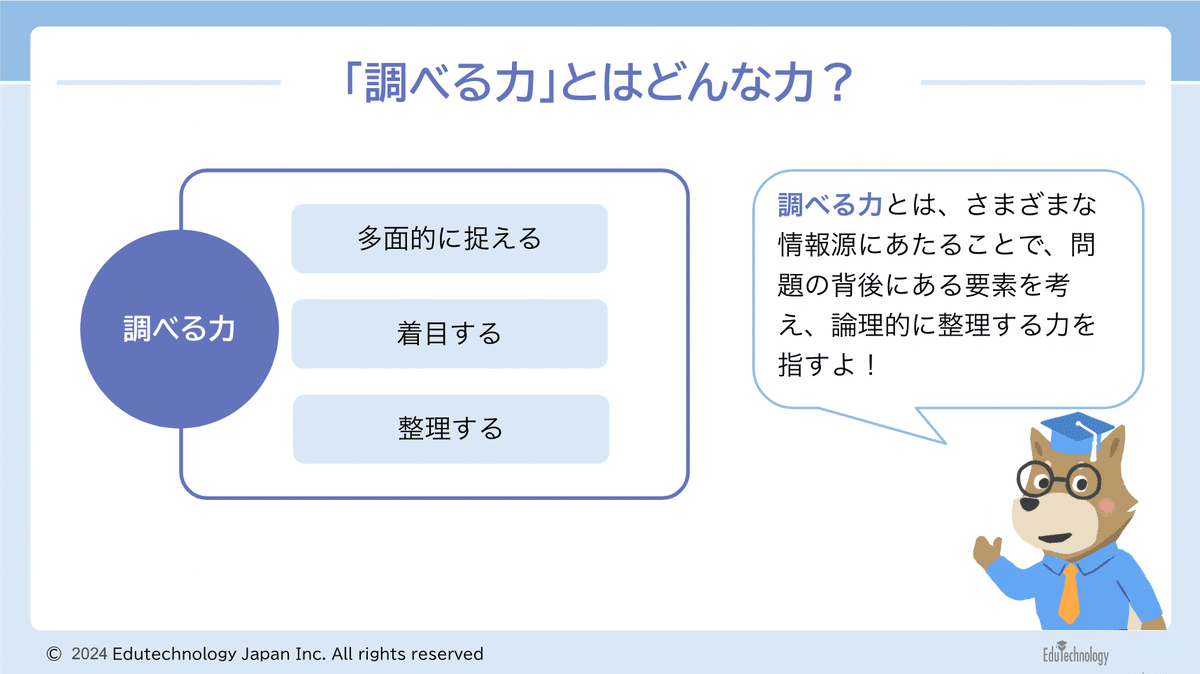

得られた情報を表面的に捉えるのではなく、さまざまな情報源を確認しながら、問題の背後にある要素を考え、論理的に整理するにはどのような力が必要なのでしょうか?

「調べる力」は、以下の 3 つの力から成り立っています。

1, 多面的に捉える

2. 着目する

3, 整理する

では、これら一つ一つの力は、実際の授業ではどのような場面でみとることができるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。

1.「多面的に捉える」力とは、一つの視点だけでなく、さまざまな角度や視点から物事を考えることで理解を深めていく力を指します。より深い理解や適切な対応を導き出すことで、情報の本質を捉えることができるようになり、問題解決力や対人関係のスキルが向上します。

社会の授業の例を見てみましょう!

2.「着目する」力とは、知りたいことに対して、細部に注意を向けて深く観察し、目的に応じた情報を収集・利用する力を指します。

「膨大な量の情報から目当ての情報にたどり着くためにはどのようなキーワードで検索すればよいのか」を考えるなど、適切な情報源に着目する力は、科学のプロジェクトや歴史の研究、社会問題の解決など幅広い分野で大いに役立ちます。

調べ学習や探究学習などで特定のテーマに関する調査の例を見てみましょう!

3.「整理する」力とは、集めた情報を分類して分かりやすく並べ、論理的にまとめる力を指します。

資料やデータを整理する力は、学習だけではなく、プロジェクトの管理や報告、個人的な予定や書類、お金の管理など将来の仕事や日常生活でも多くの利点をもたらします。

データを扱うプロジェクト型学習の例を見てみましょう!

まとめ

ここまでみてきたように、「調べる力」とは自分に必要なのはどのような情報なのかを明確に理解し、どうすればその情報にたどり着くことができるのかを考えるための力であると言えるでしょう。

情報が氾濫する現代において、信頼性が高く、かつ目的に合った情報を掴み取ることは、大海に落としたカギを探す作業に喩えられます。玉石混交の情報から自分に必要な情報などんなものなのかを考え、その周辺に存在する要素との関係を捉えながら情報を分析することは、単に検索をすることとは異なる力であると言えるのではないでしょうか。

次の記事は「読み取る力」編です。

【関連記事】

株式会社エデュテクノロジーについて