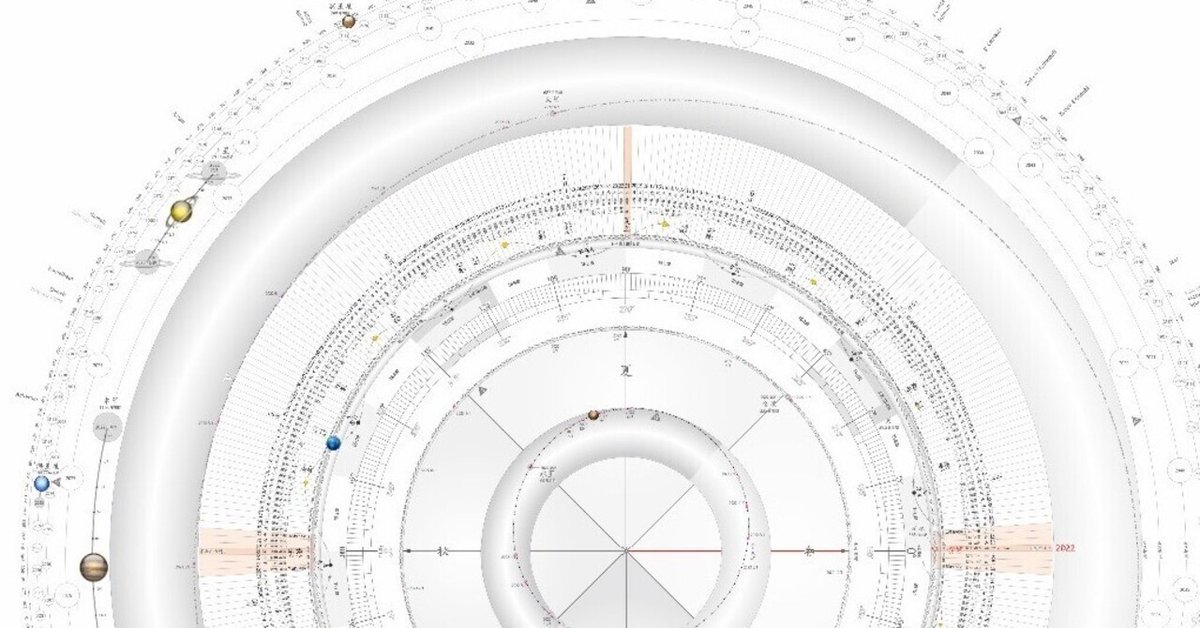

2022/09/02~今ここ歳時記@地球暦

2022/09/02 金 葉月七 第42候_禾乃登(こくものすなわちみのる)

2022/09/03 土 葉月八

2022/09/04 日 葉月九 ☽葉月上弦 3:08

2022/09/05 月 葉月十

2022/09/06 火 葉月十一

2022/09/07 水 葉月十二 ☆ 水星と冥王星の結び

2022/09/08 木 葉月十三 〇白露 0:32

2022/09/09 金 葉月十四 □重陽の節句

2022/09/10 土 葉月十五 ☽葉月満月 18:59 ◎十五夜(旧暦8/15)

2022/09/11 日 葉月十六 ◎二百二十日

処暑 末侯/

第42候_禾乃登(こくものすなわちみのる)

稲が実る頃

禾(のぎ)は穀物、あるいは穀物の穂先にある毛のことで、

穂を実らせた穀物の形に由来すると言われています。

実りは農作だけに限りません。

ここまで過ごしてきたからこその実りを受け取る季節です。

予想以上でも予想以下でも

自分の知恵や頑張りだけが反映されているのではなく、

天候、社会情勢、景気をはじめ、周りにある様々な関係からの影響を受けてこその実りです。実りはまた種でもあります。

「おつかれさま」と感謝して、次にどう生かしていくかも考えましょう。

水星と冥王星の結び

8月27日に金星と180度で(開き)並んだ冥王星が、今度は水星と0度(結び)で並びます。このように会合する周期は約88日なので、44日後にあたる10月13日には3180度で並びます(開き)。

惑星のイメージを手掛かりにメッセージを受け取ったり、このような惑星の会合リズムを生活に取り入れてみましょう。

<冥王星の特徴>

「冥王星」は公転周期約247.796年、自転周期約6.387日

肉眼観察はできず、細長い楕円形の軌道は黄道面から17°以上傾いており、

直径2,370kmで、月(直径3,474km)よりも小さい準惑星です。

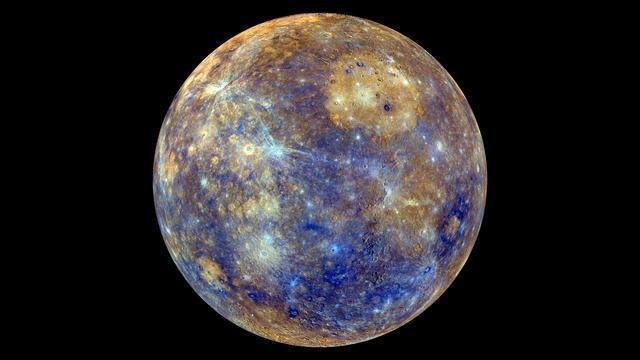

<水星の特徴>

「水星」は公転周期約88日、自転周期が約58日。

太陽の周囲を2回公転する間に3回自転します。

赤道面の直径は地球の約38%と、太陽系で最小の惑星です。

太陽に非常に近いため、日の出直前と日没直後にしか観測できません。

<冥王星のイメージ>

破壊と創造、大きな変容、真理、無意識…

<水星のイメージ>

通信・交通・商売・旅行・学問・知識関係・兄弟…

これらの「関係」ととらえるなら、どんなことをイメージしますか?

例えば…

・仕事や学びの中で、大きな変容が必要なシステムや考え方はありますか? ・新しい分野で学びたいことは何でしょう?

・いつもメールでやり取りしている方と、じっくり話す予定を作る?

…

どんなメッセージを受け取って、実行してみますか?

白露

太陽を基準にする二十四節気で立春から15番目の節気。

天球上の太陽の通り道である太陽黄経0度「春分点」から165度です。

大気が冷えて露ができ始める頃で、秋の気配が次第に濃くなってきます。

陽射しが弱まって気温が下がってくると、地面近くの空気の層が上昇しにくくなり、大気中の水蒸気も減ってくるので、空の青さは濃く、澄んで見えるようになり、月もくっきりと見えます。

白露 初侯 | 第43候 草露白(くさのつゆしろし)

草に降りた露が白く光る頃

きらきらと光る露を白露と呼ぶのは、秋の日差しの柔らかさもありますが、

陰陽五行で秋は白(春は青、夏は赤、冬は黒、土用は黄)に対応していることも関係しているようです。

実りの季節は、役目を終えた葉が枯れ落ちる季節でもあり、種の季節でもあります。リセットして再生へ向かう、神聖なイメージも重なります。

重陽の節句(9月9日)

五節句の一つで、もともとは旧暦長月9月9日のことです。

日本では菊が咲く季節なので、菊の節句とも呼ばれます。

陰陽思想で、奇数は陽の数。奇数が重なる月日は陽が強くなりすぎることから、祓い清める行事として節句が行われるようになり、特に最大の奇数である「9」は「陽」も最大であると考えられ、「重陽」は大切な節句とされてきました。

中国では祖先の墓参りをし、延寿の力があると考えられた「菊」を用いて、邪気を払い、無病息災や長寿を願う行事となりました。

菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を酌み交わしたり、菊に綿を老いて露をしみさせ、それで体をぬぐい清めるなどの風習があり、平安時代に日本へと伝わり宮中行事となり、江戸時代には菊の栽培ブームとともに、庶民へも広まりました。

仲秋の名月

旧暦で秋は7月(文月)、8月(葉月)、9月(長月)ですから、葉月は秋の真ん中「仲秋」です。葉月の真ん中15日の月は「仲秋の名月」と呼ばれます。

秋になると、空気中の水蒸気量が少なくなり、くっきり見えることから、仲秋の名月と呼ばれます。月の見え方の変化も愛でていきたいものですね。

【今ここ♡はじめる会】配信中 金曜日朝08:10~08:50頃

●前編『ゆるっと編』(約15分)

1-今ここYoshiYoshiタッチング

2-地球暦×マインドフルネス

●後編『ぎゅっと編』(約15分)

1-地球暦で今ここチェック

2-Happyの種をまく3つの質問

✨配信もアーカイブもこちら↓でご覧いただけます。✨