邪馬台国、卑弥呼の墓は何処か? 共立された阿波に(更新:2024.7.1)

卑彌呼以死大作冢徑百餘歩徇葬者奴婢百餘人

『三国志』「魏書」烏丸鮮卑東夷傳

序

・・・その法や風俗は身分の上下を分けて秩序立っている。それぞれ国名があり、詳しく採録することができた。夷狄の国とはいえ、俎豆(祭りの供物をのせたり盛ったりする器、転じて祭祀を言う)の儀礼がある。中國で禮が失われ、それを四夷に求めたというのは、やはり信ずべき理由があるのだ。それゆえ、その国を選び出し、その異同を示して、これまでの正史が備えていなかったところを補うものとする。

https://notraitors.com/china/3.html

卑彌呼以死大作冢徑百餘歩徇葬者奴婢百餘人

https://notraitors.com/china/3.html

『三国志』「魏書」烏丸鮮卑東夷傳倭國条において、

「冢」とは、単に土を盛った程度の墓であって、

高い盛り土のある古墳とは区別します。

「徑百餘歩」とは、短里(300歩=1里=76.8m)で考えます。

足底長25.6cmX100歩=25.6m

「徇葬者奴婢百餘人」 とは、男女100余名が取り囲んで葬儀を営んだことと解釈します。 (徇葬と殉葬は区別したい。)

纏向遺跡、ホケノ山古墳につながる阿波の萩原墳墓群

魏志倭人伝の伝える卑弥呼の墓は、弥生終末期の萩原1号墓かもしれません。

すぐ後につづくホケノ山古墳、纏向遺跡は、阿波・讃岐から行った人がつくった祭祀遺跡と考えられます。

「萩原墳墓群1983」「萩原2号墓発掘調査報告書2010」(菅原康夫)徳島県発掘調査報告書によると、

萩原2号墓発掘調査報告書2010 まとめより、

また、墳丘上に須恵器を中心とする遺物が散布する事例については、当該地域における過年度の調査によって、広範に認められるようになった。埋葬施設とは異なるこれらの遺物の集積は一種の追祭祀と見なしうる。追祭祀が確認させる範囲は、東は天河別神社古墳群から西は浄土寺古墳群までの東西2㎞の尾根上に位置する古墳群域である。天河別神社古墳群では4号墳墳丘外方へのTK23型式の須恵器器台・甕・高圷等がみられたのをはじめ、萩原1号墓・同2号墓、カネガ谷遺跡・浄土寺山古墳群があげられる。いずれも先行する墳丘が存在する場合は、墳丘の周縁あるいは古墳が存在しない場合は土坑や溝状に堀り窪めた遺構に据えられた状態で検出されており、古墳時代中期末から後期にかけて、尾根一帯で祭祀行為が確認される。祭祀の内容は不明であるが、萩原1号墓外周では古墳時代後期まで造墓行為が連続しているが、造墓時期に対応した墓上祭祀ともいえない。祭祀行為の評価は今後の課題である。

萩原墳墓群周辺では、古墳時代のはじめから後期まで延々と祭祀行為が続けられていたとする。

・1号墓・2号墓ともに弥生終末期、前方が小さい前方後円形、神仙思想西王母を想定する西方頭位で埋葬。1号墓円丘部周囲溝が認められる。

・ともに墳丘長26m。短里=76m説で、徑百餘歩25mに相当。1号墓径18m、2号墓径21.1m。

・朱のイオウ同位体比分析では、1号墓+8.66、2号墓+3.10、どちらも国内産でなく中国陝西省産辰砂に相当する。

・1号墓の画文帯同向式神獣鏡(A形式第2段階)は他所出土鏡のような補修痕はなく、大同区出土鏡と同笵の可能性有。

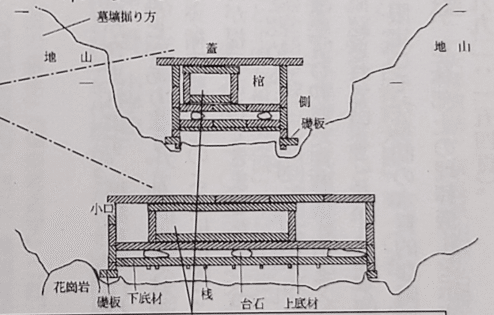

・竪穴式構造の変遷は、2号墓→1号墓→石塚山2号墳→ホケノ山古墳に繋がる系譜。1号墓・2号墓は魏志倭人伝の言う「有棺無槨」に相当する。 楯築墓や中国のような本格的な木槨は無い。

積石木槨から竪穴式石室へ、ホケノ山古墳に繋がる系譜

算盤玉形体部と球胴形体部をもつ2種があり、鮎喰川流域産と讃岐産土器

萩原1号墓には、

細頸壺に算盤玉形体部と球胴形体部をもつ2種、

脚台付鉢にも算盤玉形体部と球胴形体部をもつ2種があり、

形態の違いが鮎喰川流域産と讃岐産土器のように産地の相違に対応している。

新旧2種の新しい様相からⅥ-2様式(庄内2式併行)に比定したが、2号墓にもⅤ-5様式からⅥ-1様式にまたがる新旧の様相が認められる。

< 景初二年(238年)六月、倭の女王は、難升米たちを派遣。>

萩原1号墓の画文帯同向式神獣鏡の製作年代は、穏当なところでは 建安年間(196~220)の前半と考えられている。

弥生終末期の東瀬戸内連合の盟主は何処?

畿内説はありえないという説を紹介する。

畿内説はあり得ない 関川尚功氏

長年、奈良の遺跡調査をされた、関川尚功氏(上牧町教育委員会 文化財専門員・奈良県立橿原考古学研究所共同研究員)の講演ですが、弥生終末期の奈良盆地に都(邪馬台国)があったとは考えられないと言われています。

「纏向異論」 久住猛雄氏

・・・ホケノ山4個体(小型丸底壺)は・・・布留0式古層には下るとした方が矛盾は少ない。

纏向古墳群は、「卑弥呼の墓」と目されている(筆者は否定的であるが)・・・

考古学的成果より

遡って最近までの古墳調査により、

弥生終末期に吉備・播磨・讃岐・阿波の交流が深かったことが明らかになっており、瀬戸内海を制圧した勢力から共立された倭王の存在、そこからつながる勢力が、後々に平城京遷都したものと考えるのが自然でしょう。

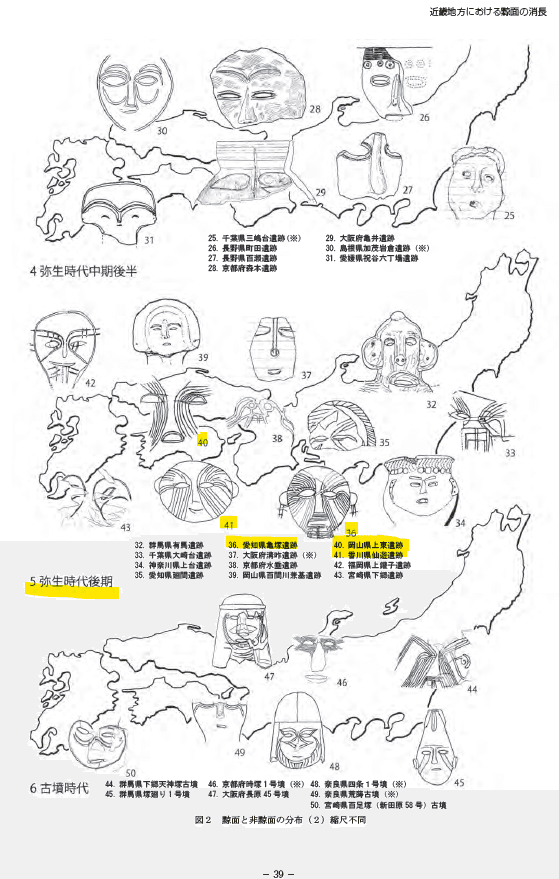

近畿地方で典型的な備讃濃尾型黥面絵画が認められないことは、イレズミに関して吉備地方や濃尾地方と距離を置いていたとみなすべきだろう。近畿地方では弧帯文はわずかに取り入れるものの、黥面に積極的ではない。備讃濃尾型黥面は京都府域に類例はあるものの、大和地域ではまだ検出されていない。