記事一覧

偏差値向上という目標と決して矛盾しない「真・アクティブラーニング」

こんにちは、cozyこと児嶋達彦です。

英語科教師になって、今年で15年が経ちました。

今年はおかげさまで教員向けセミナーにも登壇させていただき、

かねてからの目標である「教師の教師になること」、すなわち教員養成や授業力向上の仕事に取り組むことが実現できてきました。

いざ研修の場に出てみると、現場の先生たちは現状打破に強い意欲があり、

新たな取り組みを自分の授業に実装していこうと日々奮闘している

昨日の授業:推測から始まる読解活動

昨日(24日)の授業では、教科書の内容を聞いたり読んだりする前に、

生徒の持つ知識を総動員しながら推測するというスキーマ利用型の展開を行いました。

展開冒頭

・1行目にあるHow exactly do trees share nutrients through this network of fungi?という問いへの答えを理解するのを目標と設定。

・空欄部を推測するのは、いわば推測活動の初歩

「読む」と「書く」をほんの少し離す活動

本日は、考えて読む+考えて書く という繰り返しで展開させる小ネタを紹介します。

上記のワークシートに記載されているような、要点を問う質問を軸にした読解活動は大変ポピュラーなものであると思います。

しかしながら、この活動を続けていると、教科書本文から答えに該当するような箇所を、いわゆる「抜き出す」という作業になることも多いです。

情報を取り出す練習も必要ではありますが、「考える」というプロセスがお

協力して問題解決する授業で生徒を本気にさせる

以前、「答え合わせない授業」というのを実践して、

生徒たちが自分たちで問題解決せざるを得なくなる授業について紹介したことがありました。

先日、今度は長文読解の授業でこの手法を取り入れてみました。

狙いは記述問題対策ということで、

「読んだもの全てを要約や和訳で言語化しなおす」こととしました。

授業の流れは以下のように進めました。

1 まずトピックをペア→クラス全体で確認する

(出発点が大きく

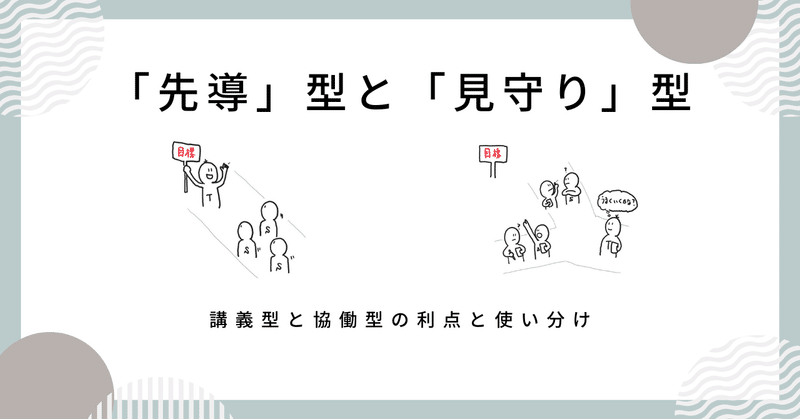

文法説明を明るくしたい先生「意味のないことが意味を持つ瞬間」

丁寧な文法の解説は、単調でつまらなくなってしまいがち。

分かりやすいはずでも眠そうにされることも。

そんなときはインパクト重視の絵を利用します。

この時は助動詞レンジャーを登場させて、

5つの助動詞がそれぞれ持つ意味を、基本と推量で分けて伝えてみました。

「そんなの、普通に板書すればいいじゃん」と言われてしまうかもしれませんが、

まあその通りです。

それでも生徒にとっては、こんな些細なユーモア

今日の授業 ~リテリング+Q&A~

1 自分で読む

2 リテリングする

3 聞いてくれた人に質問をして、相手が全部答えられたらクリア!

という流れで活動したら

1 伝えるために頑張って読む

2 伝えるために表現を工夫しながら話す

というように、常に伝えるため=相手にわかってもらう ために

インプットするという目的意識が生まれるので授業が引き締まります。

アウトプットとインプットを連動させる例として書いてみました!

学びを引き出す「失敗経験」

前回(https://anchor.fm/62990/episodes/008-------e1u4e60)の続きです。

生徒が学ぶ必要性を実感するために、

授業の冒頭・前半部に「挑戦」と「失敗」する経験を取り入れることの意義について話しています。

例えば、野球でも

狙いもよくわからないままにひたすらさせられるバント練習よりも、

試合で必要に迫られてバントをしたが、失敗してしまった後のバント練