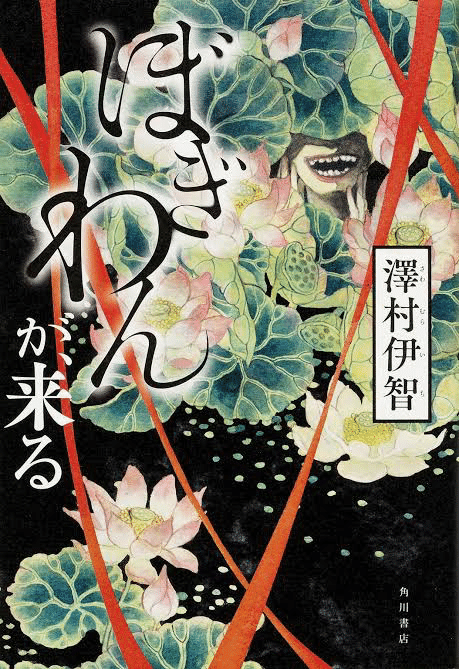

徒然 一人称である。【『ぼぎわんが、来る』感想】

一人称小説とは何たるか、それがわかる作品だ。

Amazonプライムに『来る』が来た時、すぐに見たはずだ。

その時の感想は、

『クソ野郎だな』

と

『宗教パーティだぁぁぁ!!』

映画『来る』のレビューで

ホラーの要素よりも主人公田原(妻夫木聡)がキツすぎてリタイアしてもおかしくない、といったものをみた。

故に覚悟をしてみることが出来た。

するとまあ、もう酷い夫とはこのこと。手に負えない。暴力をふるえば分かりやすいが、こういう一見いい人というものは実に困る。

妻夫木聡さんの演技が素晴らしすぎて、嫌いになった。

そういえば、真琴が小松菜奈であるということに最後のシーンまで気づかなかった。それぐらい、ピンク頭の真琴という存在として似合っていたのだ。かわいい。笑顔が可愛い。

そして、ラストシーンの『お祓い異種格闘技戦』。

愛おしすぎる。

この映像が撮りたかっただけなのだろう、そう思えるほどこのシーンはとてもいい。

あのころ見た時も「なんやよくわからんな」と思った。だけど、宗教大パーティが楽しかったからまあいいかと思ってしまった。

でも、今改めて見る。

いや、これ凄い換骨奪胎。

とてつもなく話が変わってる。

お祓い異種格闘技戦は良い。

原作の物語ラストの少し盛り上がりにかける部分をよくしていると言えるだろう。

むしろ、私は原作でこの展開を作ってあったのだと思っていたぐらいだ。

だけど、違った。

こんな話じゃないのだ。

仕方ないかもしれない。2時間にまとめるには仕方ない。

ぼぎわんが何たるか、誰が悪いのか、なぜ現れたのか、すべてがズレている。

子どもが怪異を遊び相手にしてしまった。

そういうホラーは沢山ある。それはわかりやすく、人々の恐怖を掻き立てるからだ。

子供ならありうる。自分の子供もやるかもしれない。

親である存在が共感しやすい。

そうでない人も有り得そうーって気軽に思える距離感。

そういうためにその変更は必要だったのだろう。

ホラー好きだけに見てもらう映画ではなく、大衆向けの映画となったのだから。

とはいえ、あれが大衆にどこまで受け入れられるのか疑問はある。正直、ホラー好きがわっきゃする展開じゃん……最高だよ、いっぱい宗教関係者出てくるなんて、楽しすぎるじゃん。

なんて言う変態のための映画に思える。

映画は勢いとグロさとオチがあったため、納得というか見たーって感想にはちゃんと至る。だから、映画としては悪い出来じゃない。

それ以上に、原作である『ぼぎわんが、来る』は深い怪異像があるのだ。

私が今回この本を読もうと決意したのは、『松原タニシのホラー学〜創造するコワイ世界〜』を見たのが起因だった。

そこで澤村伊智さんが初めてテレビに出て喋っていたのだ。

正直、読んでなかったし、既にたくさんの本を出していることすら知らなかった。この作品が日本ホラー小説大賞を取っていたことも知らないほど、私の視野の中になかった。それなりにホラーを好きであるのに、何故か。

この作品を書くにあたって、わかりやすく表現することを意識していたそうだ。

「間口を広げる」

興味のない人に本を読ませるために、現代に設定し、自分にも関係があるかもしれない、と思わせるそうだ。

思考回路が近いと思えた。

自分の小説なんて誰も読まない、という前提がなければならない。すぐに読むのなんて辞められる、そのはずなのだ。

だけど、芸術大学の小説を専攻してる人たちの多くはその感覚がない。難しく書けばいい、読者が受け取れないぐらいのがかっこいい、適当に書けばいい、オチなんて考えてない、短編を出せで「これ別に続きの話があって」なんて簡単に言う。

「お前の文章を読みたくて読んでるんじゃねえぞ」

本当に思う。

なんでそんな無責任なことをできるんだ。

面白い作品を作らなければ誰も読まない。読みたいわけじゃない。面白くもない文章なんて読んでられない。

そのことに気づかず、独りよがりになってる状態ではいけない。

その思いを改めて自分に落とし込むことが出来た。

初めての長編で、大賞取るってなんだよ……、なんだよぉ……、凄すぎるよ……。

「実態を見せずに怖がらす」

そうはいってはいたものの、具体的な存在のお化けであると思った。

もちろん、この言葉の本意は「お化けにやってこられる側の話」を書くことで、じわじわと寄ってくる怖さのことである。

だけど、このぼぎわん、めっちゃ肉体がある、感じがする。噛む、物理攻撃を加えてくる。痕跡を残すから「お化けいるって信じざるを得ない」のだ。

この攻撃量は、ジェイソンやフレディのような外国の殺人鬼的ホラーである。日本の幽霊は比較的いるだけ、歪めていくだけ、のような気がする。『残穢』とかはその象徴であろう。人間のどこかを少し歪めて、その影響で何かが起きる。間接的なものだ。

それが、このぼぎわん、めっちゃおる……。頭を噛む。背中を噛む。腕を噛む。

なんだってんだよ!

そんなに怖いって思ってないつもりだった。

むしろ、主人公の男が怖いと思ってた。ひたすらに人間として最悪で無理、嫌だ嫌い、って思ってた。

なのに、昨日夢でぼぎわんが現れた。

暴れて、傷を作ってくるなにか得体の知れないもの。怖くて仕方なかった。襲い来る恐怖、敵わない、脳を切り裂こうとする……。

夢から覚めるタイミングでああ、これはぼぎわんだったんだ、って思った。

怖いなんて思ってなかったはずなのに、私の中に入りこみ、恐怖として現れる。

これこそ、怪異の本分じゃないか。

最後まで読むことで、ぼぎわんの存在の理由がわかる。きちんと分かる。そこが映画との大きな差だ。

とはいえ、理由というものも、現代の人間が辿り着いた答えでしかないのだけど。

深みのある怪異なんだ。

多面的であり、理由があり、意思がある。そして、怨念と怨念以外のそこにいる何か。

ミステリとしても良いものだ。

もやもやは残らない。

いや、後味の悪さもないことは無いが、比較的理解出来る。好き。

そして、この作品の良い点は、

一人称小説である、ということだ。

語り手は、『俺』『わたし』など自分の目線で語っていく。

一人称というのは、その視点の人物の思考や視野の範囲内しか描けない。

手のひらのことは書けても、背中のことは書けないのだ。鏡越しに見ることは出来る。だけど、顔も見れない。限られた情報しか出せないのだ。

その人物が自分で『田中太郎です』と文章内で言うことは許されない。第三者に名刺を渡す際に名乗る、は許される。しかし、地の文では書くことが出来ない。

その人物の内面も、その人物が思っている自分でしかない。

故に、当人が意識せずにやっていることは描かれないのだ。

するとどうなる?

それが、わかるのがこの小説だ。

こんなに一人称であることが生かされている作品は多くない。三人称で書く方が、読者にとっても読みやすいから。

だけど、この作品は主人公の他者から見たら気持ちの悪い言動が、本人にとっては清く美しいものとして動いているんだ、というのがきちんと表現された上で、その後の章で視点が変わった時完全に見え方が変わる。

最高の一人称小説なんだ。

いい作品だった。

朝9時から読みかけだったのを読み始め、2時に読了。

ページをめくる手は止まらない。

しかし、一方で主人公の男の最悪さに本を閉じたくなった。それぐらい上手い描写。

なんでこんな話を書けるんだよ、もういやや!

そう叫んだ。

だけど、私は読み終わってすぐに比嘉姉妹シリーズの続きを図書館に借りに行った。

お金のない学生には本当にありがたい存在、それが図書館。

だけど、本当に好きになった本はやっぱり手元に置いておきたくて買う。きっと、本屋さんでは手に取らないだろう本を図書館で読むことで、買う。よいことだ。

私は恩田陸『私の家では何も起こらない』が大好きなんだ。今日、本棚を見ていて気づいた。手元に置いていつでも読めるようにしなくては。いつかこの本についても書かなければならない。

私の中でいちばん怖い本はこの本だと思った。

『ぼぎわんが、来る』も良かった。これからが楽しみだ。

いい小説が描きたいな。