リュート界の「知の巨人」たち

前回の記事でとりあげた落語家の桂米朝師は、芸域の広さとともに、それを支える多方面の分野への博識ぶりから、まさに「知の巨人」と呼ばれるにふさわしい人物でした。

そこで話題を、私のメインの活動領域に戻すことにしますと、現代のリュート界にも、「知の巨人」と呼びたくなる人たちがいます。

独断と偏見があるとは思いますが、ヨーロッパのリュート音楽の研究に従事していて、存命で活発に活動している方たちを、今回ご紹介したいと思います。

一般的には、リュートの演奏家や楽器製作者の名前が話題にのぼることはあっても、音楽学者や研究者の方は、あまり表には出てきませんよね。でも、私たちの普段の演奏活動は、これから登場する「知の巨人たち」による地道な研究成果の蓄積があってこそ成り立っている!ということは、いつも意識するようにしています。

では、これから6名の方々を挙げていきます。

是非この機会に、名前と業績を知っていただけたら嬉しいです!

1.ヴィクトール・コエーリョ Victor Coelho

まず、目力に圧倒されます。というわけで今回の紹介順は、完全にインパクト順です・・

このコエーリョ氏は、ボストン大学における音楽学の教授。また同大学での古楽部門を統括する人でもあります。

こちらのインタビューで語っている通り、ロックから音楽の道に進み、さらにヨーロッパの古い音楽の即興実践と、現代のロックの結びつきを意識して、リュート音楽を含めた音楽を研究対象に選んだそうです。

その風貌からは、現役のロック・ミュージシャンとして舞台に立っていてもおかしくない感じがします。

事実、ローリング・ストーンズを題材に講義を行ったり、自らロックギターで実演している様子がネットにも出ていました。

アメリカ在住ながら、ヨーロッパで行われるリュート・シンポジウムでは常連参加者。コエーリョ氏の重要な業績の一つとして、17世紀イタリアに由来する、リュート音楽の手稿資料のデータベースを作成したことが挙げられます。普段からそれにお世話になっています。

2.ジョン・グリッフィス John Griffiths

オーストラリアのメルボルンを拠点にしているグリッフィス氏のサイトは、こちら。https://www.lavihuela.com/

サイトのタイトルにもあるように、グリッフィス氏の研究対象は、リュートよりは、15~16世紀のイベリア半島で愛奏された、ビウエラという楽器(上の画像で、ご本人弾いているもの)。

そのビウエラ音楽のデータベースも、サイト内で展開中です。内容はレパートリー、関連文献、これまで行われた録音など、実に広範囲に渡っています。

このグリッフィス氏も、シンポジウムなどでよくヨーロッパにやってきます。とても気さくで、こちらの質問にはすぐ答えてくれます。

1500年前後のイタリアのリュート音楽に関する、講演及び実演をしたときの動画があります。

途中で、以前とりあげたペトルッチの印刷譜も紹介されています!

明解で理路整然とした話しぶり、そして図解の分かりやすさ・・この人が大規模な音楽学の学会で進行役を任されるのも、納得です。

ただし、最後のリュートによる実演の場面では、ちょっと緊張気味?

3.アンドレアス・シュレーゲル Andreas Schlegel

リュートのことなら、レパートリーのこと、楽器のこと、何でもござれ!というシュレーゲル氏が、共同運営しているこちらのサイトは、リュート音楽の一次資料に直結する有益な情報が山のようにあり、とても一度では調べつくせません。

https://accordsnouveaux.ch/de/

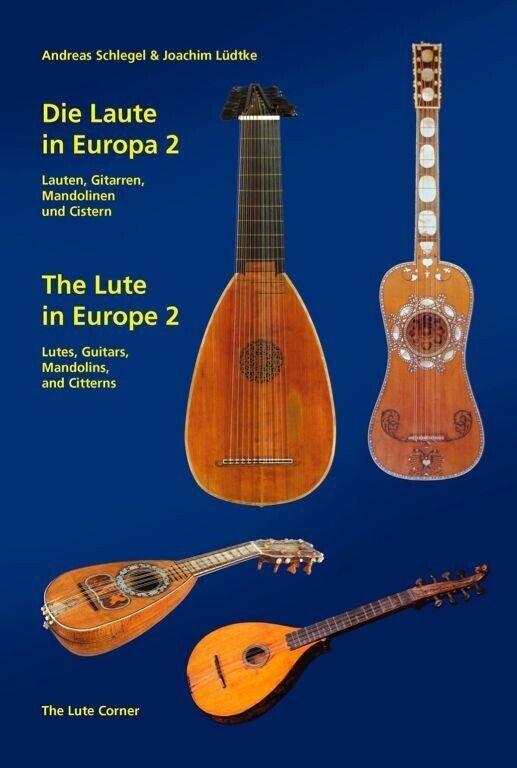

このサイトでも紹介されている、ヨーロッパのリュートの歴史をまとめた本は、シュレーゲル氏が主要部分を執筆していて、今のところでの決定版。

図鑑として、古い楽譜や楽器のカラー写真を見ているだけでも楽しい本です。

研究・執筆活動とは別に、スイスの田舎にリュートの工房を構え、16世紀から18世紀に至る、様々なタイプのリュートを、実際にオリジナルの楽器を検分した結果、製作しています。私もこれまでに実際に、いくつかの楽器を試奏させてもらいました。それらの楽器のレンタルにも応じています。

シュレーゲル氏はオリジナル楽器の修復にも関わり、おそらくこのプロフィール画像で持っているバロック・リュートは、古い表面板を活かして製作したもののようにも見えます。

4.フランコ・パヴァン Franco Pavan

名前から想像がつくことと思いますが、イタリアを本拠としている人です。

ここ最近のリュート音楽の資料の新発見には、必ずといっていいほどこの人が関わっているようです。業界内では、イタリアでの大規模な手稿譜の発見によって、瞬く間に「時の人」となりました。

一方で、演奏家としてのキャリアもかなり長く、日本でも人気の高いイタリアの古楽グループ、『アッコルドーネ』で長く演奏していた他、自身でもアンサンブルを主宰しています。その様子がこちら。

南イタリアの民謡歌手をソリストに迎え、パヴァン氏によるアレンジで、リュート・テオルボ・ハープで伴奏しています。

こうしたコンセプトによる演奏会は、ヨーロッパでもここ10年ほどで急速に増えてきた感じがします。

5.ティム・クロフォード Tim Crawford

ティム・クロフォード氏といえば、リュート音楽にとどまらない知識の持ち主。現在ロンドン大学のゴールドスミス・カレッジに所属しています。

後期バロック時代のリュートの達人、シルヴィウス・レーオポルト・ヴァイス(1687~1750)の作品研究と、楽譜の校訂作業による恩恵を、現代のリュート奏者たちは日々受けています。

最近の目覚ましい活動として、ルネサンスのポリフォニー音楽全般のデータベースの作成があります。かつてご本人によるプレゼンを見たのですが、それは「AIによって、作者不明の作品を同定する!」ということさえも可能になる驚きのシステムでした。

年齢的にはベテランながら、時代の先端を行く音楽学者といえるでしょう。

そんなクロフォード氏は、初期の頃はリュート奏者としても活躍。こちらの記念碑的な録音(最大20人のリュート奏者が同時に演奏!すごい迫力!)では、主にアレンジを担当して、なおかつ自身も演奏に加わっています。

6.ジョン・ロビンソン John Robinson

ルネサンス・リュートのレパートリーに関する知識では、随一。

困ったらこの人に聞け!というレベルで、とにかく何でも知っています。

ただし、これまで紹介してきた方々と違って、私はまだ個人的に面識がありません。でも間接的ではありますが、この人の助けを借りたことは(ごく最近も!)あります。

そんなロビンソン氏ご本人の画像は、ネット上で見つけられたのは、自身のサイトのアイコンとして使っていた、この小さなものだけでした・・

長きにわたって、権威ある英国リュート協会(The Lute Society)の会報や機関誌に、ほぼ毎回のように寄稿し、自身の研究成果として校訂した、リュート用の楽譜を提供しています。

その内訳がこちらで、既に厖大な量です。これからもどんどんと増えていくでしょう。

https://www.lutesociety.org/pages/john-robinson

ロビンソン氏のすごさは、異なる資料に同じ曲が入っているということを、対照する作業「コンコルダンス concordance」に、異常に強いこと。

このあたりになるとかなり専門的な話題なのですが、実は音楽学者としての腕が特に試される分野の一つでもあるのです。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

さて、以上6名の方が、特に紹介したかった方々です。

最近の物故者でも、特筆すべき人はいるのですが、また別の機会に・・

演奏家と同じく、研究分野でも英米系の方々が目立つのは、リュートの特徴かもしれません。

純粋に研究だけをするのではなく、演奏も行うことで、理論を実践を結びつけるような活動をしている人たちが多いことも、お分かりいただけたでしょうか。

これらの「知の巨人たち」は今日も黙々と、楽譜資料・諸々の書物と睨めっこしていることでしょう。

その先に・・新しい発見、待ってます!