【読書】MMT講義ノート:貨幣の起源、主権国家の原点とは何か その5

出版情報

タイトル:MMT講義ノート:貨幣の起源、主権国家の原点とは何か

著者:島倉 原

出版社 : 白水社

発売日 : 2022/6/1

単行本(ソフトカバー) : 268ページ

大学の講義がコンパクトに

著者 島倉 原はクレディセゾンのアナリストだ。そして官僚であり評論家でもある中野剛志と組んでMMTに関する本をいくつか上梓している。その島倉による早稲田大学での講義を書籍にまとめたのが本書だ。MMTを理解するのに適切な本だと思う。これからの日本を担う若者が学ぶのにふさわしく、六章あるうちの最後の二章は日本の現状と日本のこれからについて書かれている。

本記事は、本書 MMT講義ノートを紹介する一連の記事のうちその5である。第六章 日本経済をどう立て直すべきかーーMMTの応用と発展を紹介していく。

【読書】MMT講義ノート その5 第六章を中心に

本章はいよいよマクロ経済学の学びの取り掛かり、と言った感じで、まったく経済学を知らないものにとっては未知の概念がバンバン出てくる。一つひとつ紐解いていけば極端に難しい、という感じはないのだが、紐解くまでがとっつきづらいし少しばかり時間がかかる。時間はかかったが一応記事として完成した。もしお待ちいただいた方がいたとしたら、お待たせして申し訳ありませんでした。

そもそもこの章が盛りだくさんなのだ…(と言い訳をしてみる)。

本書の内容は潤沢で読みやすい。ご興味のある方はぜひ本書 MMT講義ノートに直接当たってください。

この記事は、まずは自分のためのまとめである。ご了承ください。

目次を貼るのでご希望の場所に飛んでください。

言葉の定義

最初に本記事でよく使う用語の定義をしておこう。経済に強い人は、「いまさら」と思う用語ばかりだろうが、私はゼロからの学びなのでご容赦ください。

【定義】プライマリーバランス目標

国と地方の基礎的財政収支を黒字化すること(MMTの立場に立つと、通貨主権を持つ国家の政府はプライマリーバランスを目標にする必要はない)(ちなみに地方政府は通貨主権を持たない)(【読書】MMT講義ノート その2 第三章を中心に参照)。

MMTと主流派経済学の主な違い

今まで学んだことをまとめると、MMTと主流派経済学の主な違いは下記のようになる。

貨幣論

主流派経済学:商品貨幣論

MMT:表券貨幣論(国定信用貨幣論)

経済モデル

主流派経済学:一般均衡理論

MMT:特になし

政府モデル

主流派経済学:中央政府と中央銀行をバラバラに扱う

MMT:中央政府と中央銀行を一体として扱う(統合政府)

政府の経済目標

主流派経済学:プライマリーバランスを均衡させる

そのほかのもの、景気の上昇や雇用の安定も目標の一つだが第一義はプライマリーバランス均衡である。

MMT:需要と供給を程よいバランスに保つ

目標達成の方法

主流派経済学:金融政策(中央銀行による金利政策)と増税とセットになった財政政策

MMT:機動的な財政出動(完全就労含む)

ただし私自身はベーシックインカムによる完全就労については否定的である。日本人の価値観にはそぐわないように感じている。本書 MMT講義ノートには完全就労について説明をしているが、今回の一連の記事では説明を省いている(むしろ原丈人氏の公益資本主義の方が日本人には合っているのではないか?今後本など読む予定である)。

第六章 日本経済をどう立て直すべきかーーMMTの応用と発展

日本経済をMMTで診断すると

本書 MMT講義ノートの第五章では、日本経済のいわゆる失われた30年とは慢性的な需要不足が続いている状態であること。そして民間投資が活発でない状況下での需要不足には、財政出動が有効な対策手段であること。にもかかわらずこの30年間十分な財政出動は行われず、金融緩和と増税が繰り返されたことが経済停滞の原因であると著者 島倉は述べている(記事【読書】MMT講義ノート その4 第五章を中心に参照)。

以上のことを主流派経済学との対比で見てみよう。

【失われた30年とは】

主流派経済学:民間投資が活性化せず、賃金上昇も行われない状態

MMT:慢性的な需要不足の状態

【失われた30年の原因】

主流派経済学:デフレ経済が続いたから(!!)。

MMT:慢性的な需要不足のために、民間投資が活性化せず、賃金上昇も行われなかった。さらに有効な財政政策を打ち出せなかった。財政政策が必要なのに金融政策でのみ対策しようとした。財政政策を行ったとしてもその分増税を行なった。

【失われた30年に対する対策】

主流派経済学:金融緩和と財政支出(しかしプライマリーバランス目標があるので、財政支出した分は、増税する)。

MMT:機動的財政出動(完全就労を含む)。

私が理解したところでは、主流派経済学では「失われた30年」がどういう経済状態なのか、その原因がなんであるのか、はっきりと述べていないように見える。にもかかわらず、金融緩和を主な対策手段としている。金利を安くして市場にお金をばら撒けば、お金を借りて投資をする企業が現れると期待している。そして、財政支出したとしても主流派経済学の金科玉条であるプライマリーバランス目標があるため、増税をする。するとせっかく財政支出で喚起された需要が萎んでしまう(せっかく人々の懐が潤い始めても増税されると財布の紐が引き締まってしまう…)。

下図はMMTによるインフレ=需要過熱、デフレ=需要不足の場合の対策などの概念図である。日本は痩せ細っていく経済に増税や緊縮財政を強いている。痩せ細っている人に無理やりダイエットを決行させるようなものだ。

この図におけるインフレはインフレが極まったバブルの状況であり、デフレはまさに少し前の日本の状況だ。

ただしインフレには経済成長(デマンド・プル型)によるものだけではなく材料費高騰や増税などによるコスト・プッシュ型もある。2025年現在の日本はコスト・プッシュ型である(あるいはコスト・プッシュ型からデマンド・プル型への移行初期である)。またインフレ・デフレの原因や程度により対策は異なる。この図はあくまで概念図である。

次の項目ではより詳しくMMTに基づいて失われた30年(=日本経済)への経済対策を考える。

MMTで考える日本経済への対策

本書 MMT講義ノートの第六章では日本経済を立て直すための対策として、経済対策の基本方針と、経済の長期循環(内省的景気循環説)という視点に立って「投資の社会化」について述べている。順を追って説明していこう。

【MMTを踏まえた経済対策の基本方針】

著者 島倉は以下の8つをMMTを踏まえた新たな経済対策の基本方針として挙げている。

(1)財政拡張路線を強化し、公的支出を長期安定的に拡大する

(2)当面の目標は「デフレ脱却」や「インフレ率」ではなく、「需要不足の解消」そして「完全就業の達成」とする

(3)政府債務残高対GDP比を政策指標から除外する

(4)消費税は廃止または減税する

(5)公的年金保険料を引き下げ、マクロ経済スライドは廃止する

(6)財政支出の世代間配分を是正し、少子化高齢化に歯止めをかける

(7)公共投資を安定的に拡大する

(8)過剰な金融緩和は徐々に解消する

【経済の長期循環(内生的景気循環説)】

主流派経済学では需要と供給がバランスするところに価格などが収束するという経済モデルを採用している(ワルラスの一般均衡理論)。

本書 MMT講義ノートでは、それに変わる経済モデルとして、内生的景気循環説を紹介し、内生的景気循環説に基づいて日本経済の処方箋を描いている。さらに「投資の社会化」について説明している。

以降の大項目では、MMTを踏まえた経済対策の基本方針からいくつかピックアップして説明し、経済の長期循環(内省的景気循環説)と投資の社会化について説明する。

MMTを踏まえた経済対策の基本方針

著者 島倉の挙げている8つのMMTを踏まえた経済対策の基本方針には、パッと見て「MMTらしいな」と思うものと、「ん?これMMTから来ているの?」と思うものがあるように思う。パッと見てMMTらしいものは下記のものだろう。

(1)財政拡張路線を強化し、公的支出を長期安定的に拡大する

(2)当面の目標は「デフレ脱却」や「インフレ率」ではなく、「需要不足の解消」そして「完全就業の達成」とする

(3)政府債務残高対GDP比を政策指標から除外する

(4)消費税は廃止または減税する

(5)公的年金保険料を引き下げ、マクロ経済スライドは廃止する

一方、「ん?MMTとの関係がよくわからない」と思うものは下記の通りではないか?と思う。

(6)財政支出の世代間配分を是正し、少子化高齢化に歯止めをかける

(7)公共投資を安定的に拡大する

(8)過剰な金融緩和は徐々に解消する

そこで、本記事では、「MMTらしいな」と思うものは、今までの学びの延長線上で理解できるものとして、パッと見では「MMTとの関係がよくわからない」ものについて、まとめてみようと思う。もちろん「MMTらしいな」とまとめてしまった項目も本書 MMT講義ノートでは詳細に論じられている。気になった方はぜひ本書を当たってほしい。

MMTと少子化

著者 島倉は次のように述べている。

政府支出を抑制しようとする緊縮財政の一方で、高齢化によりある程度の社会保障支出増大は避けられず、政府はその分だけ社会保障分野以外での支出削減をさらに強化しました。結果として現役世代や子供世代に対し、より多くの経済的しわ寄せが生じています。

つまり、緊縮財政は少子化にも影響している、というわけだ。罪は深いゾ、ザイム省。

その結果起きたことは、教育費の削減だ。著者 島倉は下図でそのことを示している。はぁあ、もう、である。

MMT講義ノート p205

私は、教育費、特に大学への研究費などの削減は、「ある日突然」起きたことなのではないか、と疑っている。国立大学の独立行政法人化だ。そして、それに対して、抵抗もほとんどなかったようだ。つまりザイム省が十分権力を??掌握??したので、大学の研究費にまで削減の手を出した…。そして研究費を集めることは研究者個人の力、ということに集約され、「研究に研究費が集められない」=「研究としての価値がない」「研究者として能力がない」などのレッテル貼りを恐れ、研究費の削減に対して適切に声があげられなかったのではないか…(←この段落はほぼ私の個人的な妄想である)。

そして優秀な研究者は研究費の潤沢なC国へ…(←これも妄想なのでしょう、きっと💦いや、どうだろう?)。そもそも国立大学に借金を背負わせることが理不尽極まりない!!

下記はその頃現役の国立大学理系教授であったnoter Kazさんの偽らざる記録である。

MMTと公共投資

MMTといえば機動的財政出動という感があるので、MMTと公共投資は比較的結びつけやすいのでは、と思う。ここであえて、取り上げたのは、たとえば水道民営化など、現在我が国では公共資源の民営化の動きが激しいからだ。

著者 島倉は次のようにいう。

教育支出以上に緊縮財政の煽りを受けたのが公共投資です。道路や橋、ダムや上下水道といった土木インフラ建設をはじめとして、経済活動・防災・公衆衛生といった様々な分野のインフラを強化し、国内生産能力を強化・保全するとともに就業機会を直接創出する公共投資は、「完全就業と物価安定」という公共目的に最も貢献する政策の一つと言えるでしょう。

GDPに占める総固定資本形成の割合は緊縮財政の始まった2000年代以降ダダ下がりで半減している。

MMT講義ノート p206

一方で、集中的に建設された1960年代の高度成長期から既に50年以上が経過したことで、公共インフラには大量の改修・更新需要が生じています。巨大地震や気候変動による巨大台風・大型豪雨といった自然災害リスクが高まる中で、被害の縮小を目的とした土木工事の必要性も増しています。

上記のことを無視するように緊縮財政を続けるザイム省や政府は、国民を◯しにかかっているとしか思えないのは私だけだろうか?

また、超長期にわたって有用なインフラを建設する公共投資の効用は、基本的には下の世代になるほど大きくなります。したがって、公共投資の拡大には、前項で述べた世代間分配の歪みを是正する意義も存在します。

上記のことは、少子高齢化への対策という点で重要な視点だろう。

インフラ建設はもちろんであるが、運営も民営で行おうという気運がある。私は、まったく危ういことだと思うのだが、そこにビジネスチャンスを見出す人々も、いる。私自身はノウハウの空洞化が一番の懸念材料だ。

下記は株式投資に関するYouTube番組である。参考までに。(社会的責任を果たす投資!PPP・PFIに注目する理由とは?-インフロニアホールディングスの取り組みを解説 馬渕磨理子の株式クラブ)

もちろんこうしたことの最大の原因はザイム真理教による緊縮財政だ。緊縮財政がなければ、建設業が海外で自社の株の宣伝をすることも、公共インフラの運営を担おうとすることも、インフラのノウハウの部分まで外注として提案しようとすることもない、こういうビジネスそのものが成り立たないわけ、だ。緊縮財政があれば、そこに入り込むビジネスがある。ビジネスが悪い、と言いたいわけではなく、そのような流れに持っていっている緊縮財政とザイム省のあり方について、思うところを述べている。

昨今2025年1月にも道路の大規模崩落が起きたばかりだ。これも緊縮財政で地方や公共資源に十分な予算配分がなされていないからではないだろうか?

28日に発生した埼玉県八潮市で道路が陥没しトラックが転落した事故で、30日朝にはさらに崩落が進み、穴が拡大していました。

— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) January 30, 2025

写真特集→https://t.co/GJygcrPPxC pic.twitter.com/yWVPH3qLvy

MMTと過剰な金融緩和

ん?過剰な金融緩和のどこがイケナイの?と思ったら、いけなかった。著者 島倉はいう。

マイナス金利も含む近年の過剰な金融緩和の下では、収益性を圧迫された民間金融機関が海外向けを含むハイリスクな投融資に傾斜して、社会問題を生じさせたり、潜在的な金融不安定性を高めたりといった障害の方がむしろ大きく、こうした状況は基本的に解消すべきでしょう。

まさに2024年8月の株価暴落は金融緩和による低金利のリスクが顕在化したと言えるのではないだろうか?低い金利の日本で資金を調達し、それを外貨に変えて海外で投資する。それが原因だ、という言説を見たことがある。(株価暴落で漫画家・倉田真由美さんの姪「NISA辞めた」は正解か!? 深田萌絵TV 8分30秒ごろから)。私自身が確認したわけではないが日銀当座預金の金利が上がりそうだ、ということが暴落のきっかけになったのでは、ということだった。

著者 島倉は、実体経済に影響がないようにマイナス金利を止めることから始め、「財政拡張を強化して経済を成長させることで、経済規模とマネタリーベースのバランスの適正化を徐々に図るのが妥当ではないか」と述べている。「適正なバランスを達成したのちは、1980年代以前同様、経済規模の拡大に伴って増大する需要に合わせて通貨を供給していけばよい」とのことp208。

経済の長期循環(内生的景気循環説)

経済の長期循環と内生的景気循環説

主流派経済学の需要と供給は均衡するという一般均衡理論では、景気循環を説明することはできないp209。

景気循環を説明するための仮説として内生的景気循環説というものがある。

「民間経済には、政府の経済対策とは別のところで、自律的に景気が良くなったり悪くなったりするメカニズムが組み込まれている」…これを「内生的景気循環説」と言います。

内生的景気循環説は、直接MMTとは関係ない。しかし、これもまた主流派経済学とはまた別の経済モデルとなっている。

主流派経済学の景気循環論としては、1980年代に「実物的景気循環理論」が登場し「経済は常に最適化された状態にあり、景気変動とは、技術変化や財政政策のような外的な実物ショックに対応した、経済主体の新たな最適化行動がもたらす変化である」という考え方が提唱された。主流派経済学はあくまで「自動的に均衡に向かう」という仮説にこだわりたいのだろう。景気循環のメカニズムが民間経済の内部に埋め込まれているとする内生的景気循環説とは相容れないp209−p210。

内生的なメカニズムとしては、株式投資などの観察から人々の期待による過剰投資が原因ではないかとか、投資を決定してから実際に稼働するまでの時間差が景気循環をもたらす、という考え方がシュンペーターやケインズらによって提唱されているP210。

その結果、生物の個体数の循環のような循環が経済についても観察され、在庫投資に関連し約3年周期のキチン・サイクル、設備投資に連動し約10年サイクルのジュグラー・サイクル、建設投資に連動し約20年周期のクズネッツ・サイクル、長期金利に連動し主要産業の変革などを伴う約60年周期のコンドラチェフ・サイクルなどが挙げられるというp210-p213。

乗数=加速度モデルー乗数理論と内生的景気循環論の融合

乗数=加速度モデルは、下図のように表され、代表的なオールド・ケイジアンであるポール・サミュエルソンが1939年に考案したものだという。

式(1)の意味:ある年の国民純所得は政府支出と民間消費と民間純投資を足し合わせたもの

式(2)の意味:ある年の民間消費は前年の国民純所得に比例する

式(3)の意味:ある年の民間純投資はその年と前年の民間消費の差に比例する。

ある年の民間純投資は前年と前々年の国民純所得の差に比例する。

MMT講義ノート p214

この乗数=加速度モデルは乗数理論と内生的景気循環論が融合したものだと考えられている。乗数理論の乗数とは、財政出動がその何倍ものGDPの増加をもたらすという「乗数効果」に由来する。MMTは公式には乗数=加速度モデルを採用しているわけではないが、MMTの提唱者が書いたマクロ経済学の教科書にはこのモデルが掲載されており、内生的景気循環論が妥当であると考えていることが読み取れるp214。

下図は乗数=加速度モデル(α=0.5, β=2)のシミュレーション結果である。政府支出が毎年2%ずつ増加した場合の政府支出Gtと国民純所得Ctの推移を表している。

MMT講義ノート p215

もう、これだけ見るだけで、国民所得に対する財政出動の効果がどれだけ威力があるか、分かろうというものだ!!

(もちろん、このグラフの妥当性は別途検証する必要がある。残念ながら実際の国民所得と財政出動がこのグラフに合致ような国をまだ見つけられていないようで、本書 MMT講義ノートにはそのようなグラフは掲載されていなかった。しかしながら今まで国民経済を上向かせることに関して失敗続きのザイム省は、シミュレーションでこういう肯定的な結果が得られているのであれば、試すだけ試す価値はあると思うのだが…)。

国際金融循環とクズネッツ・サイクル

クズネッツ・サイクルは提唱された時点では建設投資に連動していると思われていたが、研究が進むと、国際金融循環と関連していることが指摘されるようになった。そして日本経済と国際金融循環は関わりが深いこともわかってきたp216-p224。米ドル実行レートと新興国株の株価が連動し同じようなクズネッツ・サイクルを示し、日本の電機株の株価も米ドル実行レートと連動したクズネッツ・サイクルを示しているp218-p219。

また周期的に現れる不動産バブルもクズネッツ・サイクルと関連がある。1990年代の日本の不動産バブル崩壊も、2000年代後半の米国サブプライム住宅ローンバブルの崩壊もクズネッツ・サイクルの低下の局面であったp219-p220。本書では詳しくグラフ付きで解説している。また専門に研究している学者についても言及している(関西学院大学教授 村田治氏)。ご興味のある方は、ぜひ本書をご覧になってください。

バブル崩壊時の財政出動

1990年代前半には景気対策のために数度にわたって財政出動されていたのだが、その効果については否定的な意見が出されている。そして「ケインズ主義的な財政政策が無効であることの論拠とされ、財政赤字が拡大したことも相まって、その後の緊縮財政の長期化へとつながった」と著者 島倉は分析している。

しかし、それはクズネッツ・サイクルを見逃しているからで、クズネッツ・サイクルが下落している局面においては財政出動の効果が現れづらかったと推測される。「仮に財政出動をしなければ、クズネッツ・サイクルによるGDP対純公的支出の低下にともなって、大恐慌下で名目GDPがほぼ半減した1930年代の米国のように、経済の大規模な崩壊が生じていただろう。そうした事態を食い止めたという意味で、1990年代前半の財政出動は極めて有効な対策であったと評価すべき」であると島倉は述べている。誰か、経済学部の大学院生さんあたりがここら辺の詳しい研究をしていただけないものだろうか??

投資の社会化

投資の社会化とはケインズが『一般理論』で提唱したもので、下記のように説明されている。

投資の社会化とは、公的部門を主体とする投資の比重を高めたり、各生産手段を所有することによる基本的なリターンを政府が制御したりすることによって、経済全体が完全就業に近い水準となるよう総投資量を安定させる政策です。

しかしながら、生産手段の大半を中央政府が所有する、いわゆる国家社会主義を志向するものではないのだというp224。個々の生産手段の所有や運営の担い手としては、中央政府だけではなく、事業に応じて地方自治体や公的企業などが想定されているp224。

通貨の利用者である民間企業はスケジュールや予算が決まっている特定のプロジェクトの運営や実行は効率的にコストも安くできる。だが、バブルのピーク時に民間投資が集中するなど「いつ、いくら投資するか」という意思決定に関して、総じて民間部門の方がむしろ非効率な存在なのだというp225。「その結果、投資の内容自体にも、長い目で見れば歪みや無駄が生じていることが少なく」ないp225。

では通貨発行者としての政府の場合はどうだろう?

対して、常に通貨発行によって自らの支出をまかなえる、通貨の発行者としての政府の力を活用した公的投資の場合には、目の前の収益動向に左右されずに長期的な視点から、そして景気循環とは無関係に、場合によってはそれを相殺するように実行することが可能です。

ほほう。なかなか画期的のようじゃないか!!ってか昭和の時代には3月ごろ(年度末)にしょっちゅう行っていた道路工事って、こういう役割があったのでは??(いや、ちょっと違うか…)。続きを見てみよう。

その結果としては、景気循環の波を縮小して経済や社会を安定させつつ、バブルのピーク時を典型とした非効率的な投資を減らす効果が期待できます。ただし、通貨の利用者にすぎない地方自治体あるいは中央銀行以外の公的企業が投資を行う場合は、景気循環に左右されずに投資を安定化させるためには、通貨の発行者である政府の財政支援が必要となります。

いちいちなるほど〜と思えてしまう。どれもこれも昭和の時代には実行できていたことなのではないだろうか?(証左があるわけではなく、ふわっとした感覚です)。

さらに著者 島倉は「国際金融循環であるクズネッツ・サイクルの下で建設投資のバブルが生じる」理由として、「建設投資は多額の初期投資が必要で、投資の回収期間も長く、資金調達面で長期負債への依存度が高い傾向がある」からだ、という。だから「特に金融循環の影響を受けやすい」のだ、とp226。そして建設投資の中でも「運河、鉄道、電力、電話など、輸送・エネルギー・通信といった公共インフラ」への投資を「公的部門が実施することは、経済成長や就業機会の創出をもたらすだけではなく、経済や社会を安定化させる上でも極めて有効な政策」だと言えると続けているp226。

ますます昭和の香りがするように思うのは私だけだろうか?

新自由主義的なイデオロギーに乗じてなんでも民間がやる方が効率が良いように喧伝されているが、決してそういうわけではない、というのは納得できる。水道民営化やNTT株を自由に外資に売却できるようにするなど、諸外国が失敗した政策を周回遅れで日本にもたらそうという方がやっぱりどこかおかしいように思う。

投資の社会化の有効性

著者 島倉は下のようなグラフを提示して投資の社会化の有効性を説いている。ボケてしまっていて申し訳ない。詳細は本書で見ていただければ、と思う。

補正後GDP対純公的支出は景気に関する指標であり数値が大きいほど好景気である。

(景気の良い時にはGDPにおける公的支出は相対的に小さくなり(数値は大きくなる)、景気の悪い時にはその逆になる)。

公的固定資本形成(トレンドからの乖離率)は例年より投資が多ければプラスの値となり少なければマイナスの値となる。

バブル期には公的固定資本形成はマイナスとなっている。インフラ整備などを公的投資で行うより民間投資による建設などに比重が置かれていた時期と推測できる。バブル崩壊後の財政出動やリーマンショック後にマイナスだったトレンドが一瞬ではあるがほんの少しプラスになった様子がわかる。

MMT講義ノート p226

補正後GDP対純公的支出と公的固定資本形成(トレンドからの乖離率)の推移であるが、それぞれの解釈などについては、グラフの説明に記載した通りである。概ね同じような山谷の形をなしている(補正後GDP対純公的支出の方がだいぶ鈍ってはいる…)。つまり景気の良い時には公的投資を減らす方向に舵を切り、景気の悪い時に公的投資を増やす方向に舵を切る。いわば逆張り投資を行なっている。

つまり、日本の政策運営には、景気循環による経済の変動を安定化させるいわば「逆張り投資」のメカニズムが少なくとも60年以上存在しており、緊縮財政路線から脱した後もそれは有効に機能すると考えられます。こうした逆張り傾向はそれ以外の公的支出にも見られ…この事実はそのまま「インフレ率に合わせて政府が自らの支出額を制御するのは非現実的ではないか」という機能的財政論批判に対する反証とも言えるでしょう。

新自由主義が跋扈し始める2000年代前半以降も逆張り投資(上のグラフの2つの指標の山谷(グラフの形状)が概ね同じような形になっている。2つの指標が概ね同じように推移している)が機能しているというのは驚きである。まあ、そうなるように指標を選んでいるのだろうが(きっとそれが経済学者のセンスなのだろう)。ケインズ経済学を90年代以降??捨てて!?しまったのは大変残念なことである。

この小項目以降、もっと長期のコンドラチェフ・サイクルに関する分析や(60年周期)、70年代のスタグフレーション期に関する分析を続けている。

技術革新のコンドラチェフ・サイクル

60年周期のコンドラチェフ・サイクルはソ連の学者が発見したものだという。イノベーション研究で知られるシュンペーターやMMTの学者らも、このサイクルの研究を行っている。下図がコンドラチェフ・サイクルの例である。

青字:移動手段、赤字:エネルギー資源

MMT講義ノート P229

ご覧になればおわかりになるように、60年周期のコンドラチェフ・サイクルに当てはまるのはインフラとかエネルギーとか、社会全体に関わりがあり、いずれも開発や普及には長い年月がかかるものばかりである。

運河→鉄道→高速道路と移り変わるのに運河が100%普及するとそのちょうどピークの時に鉄道の萌芽が出始め、鉄道の普及率が100%に達すると次の技術である高速道路が出始める、といった具合である。

今後は、というか1970年代以降は、情報インフラもコンドラチェフ・サイクルに乗ってきているp230。

そして、コンドラチェフ・サイクルの対処にも財政均衡を超え、MMTの機能的財政論をも超えた、産業政策的な視点を持った財政政策の出番がある、と著者 島倉は述べている。

こうした超長期循環ともいうべきサイクルへの根本的な対処には、MMTの機能的財政論を含む従来のケインズ経済学の枠組みを超えた、ある種の産業政策的な視点が必要と考えられます。そうした視点も交えながら、大まかではありますが、経済政策のあるべき姿を論じてみたいと思います。

コンドラチェフ・サイクルと財政政策

現在はコンドラチェフ・サイクルでいえば、ボトムから新しい技術が芽生えようとしている時期だという。何のボトム?それは1970年代以降の技術体系=情報通信技術による「第三次産業革命」による生産性の伸びのボトムであるp235。そして、2007年の世界的金融危機(サブプライムローンに端を発するリーマンショック)は、コンドラチェフ・サイクルのもとでの特定の技術革命の途中における転換点だというのであるp235。

コンドラチェフ・サイクルに則って現状の経済分析と予想をしているのが、「新シュンペーター学派」のカルロタ・ペレスだ。彼は「技術革命サイクルの前半、すなわち「導入期」には、リターンを追求する金融投資家が技術革命を主導する」というp235。ある技術革命サイクルの前半、ということは一つ前の技術にとっては下降期だ。このボトム局面では大規模な金融危機が起こり、同時に技術革命は転換期を迎え、生産者主導の技術革命を政府が支援する「展開期」へと移行するp235。

「導入期」には個人・産業・地域間の格差が拡大することで多くの人々の不満が蓄積する。そこで政府の出番である。「展開期」には技術革新の成果を社会全体に普及させるために政府が積極的な役割を果たし、格差を縮小し生産活動に携わる企業や労働者の繁栄がもたらされる、というp235-p236。この展開期が「黄金期」であるという。

青字:移動手段、赤字:エネルギー資源

薪の下降期、液体炭化水素の導入期と展開期

MMT講義ノート P229

スタグフレーション

スタグフレーションとは、経済が停滞しつつ、インフレが進行する状態のことを言う。経済の停滞とは具体的には失業率のことを指すらしい。失業して、あるいは賃上げのないままインフレが続けば当然生活は苦しくなる。オイルショックをきっかけに70年代ごろに始まったスタグフレーションはその後も長く続いたという。

個人的な話をすると生活実感として80年代は「豊かになった」と実感できる時代だった。それまでうちでは靴下につぎを当てて履いていたが、80年代になって「もう捨てちゃいなさい」ということになったように思う。では、60年代、70年代は?60年代は取り立てて貧しいと思うことが自分のような子どもにはなかったが(ありがたいことに)、現在と比べてみれば圧倒的に木造住宅が多かった。70年代に入って小学校の講堂も鉄筋コンクリートになったし、新しい校舎も建った。70年代がスタグフレーションだったか?と言われるとやはり、子どもだったせいか、実感に乏しい。でも確かにインフレが声だかに叫ばれていた。失業という点で言えば炭鉱生活者の失業が大きいように思った。テレビでそういう特集をしていたんじゃないかなぁ?ググるとAIが次のように答えてくれる。

炭鉱は、1970年代以降に相次いで閉山しました。主な理由としては、石炭から石油へのエネルギー革命や、海外炭の安価化による国際競争力の低下などが挙げられます。

閉山した炭鉱の例としては、次のようなものがあります。

端島炭鉱(軍艦島炭鉱):1974年1月15日に閉山しました

常磐炭鉱磐城鉱業所:1971年に閉山しました

三池炭鉱:1997年3月30日に閉山しました

夕張炭鉱:1977年に閉山しました

炭鉱の閉山は、炭鉱労働者やその家族の生活基盤を奪い、地域経済に大きな影響を与えました。

次に「炭鉱 失業」でググると、

戦後の増産政策により、国内には50年代に1000以上の炭鉱があり、45万人以上が働いていました。

70年代以降、石油の使用量が増え、国際競争力がないという理由で合理化が進むと、閉山が相次ぎました。

例えばトヨタの従業員は7万人。全世界で関連会社を含めると38万人が働いているという(Google AI 「トヨタ 従業員」の検索結果 2025 .01.27)。またまた例に出してしまって恐縮だが2025年現在トヨタが倒産、そして従業員が失業者になるということになれば大騒ぎだろう。それほどのことが70年代に起きたのだと言える。炭鉱労働者は他のスキルがない。また炭鉱という職場に誇りを持ち、好きすぎるほど好きだったようだ(私の主観です)。つまりなかなか他業種への転換が進まないのだ。

日本のスタグフレーションの原因は炭鉱の閉鎖に伴う失業のみではないだろうが、その原因の一つではあろうかと思う。あの頃、このようにさまざまな産業分野で構造転換が行われていたのでは、と推測する。石炭の生活から石油の生活への転換だ。我が小学校ではそれまでそれぞれの教室でコークス(石炭の派生物)のダルマストーブを冬の暖房に使っていた。ある時、教室からダルマストーブはなくなった。石油ストーブに置き換わった記憶はない。ボイラーによるセントラルヒーティングに変わったのだろうか?(よく覚えていない)。我が家では暖房にガスストーブを使っていたのが、石油ストーブに置き換わった。炭鉱が閉山することにより石油系へのインフラへ、そして末端消費者の使用する製品が置き換わっていったのだ。

五月雨式に炭鉱の閉山が続く中、下記のような石炭価格の値上げはあったのか?

ペリーらの研究は、特定の技術体系に基づく経済の革新と発展がコンドラチェフ・サイクルのピーク付近からスタートし、ボトムに向けて加速したのち、次のピークに向けて減速して普及の上限に達することを明らかにしています。減速局面では生産技術の革新が停滞し、大企業を中心とした企業部門が革新的な製品の投入ではなく価格の引き上げによって利益成長を保とうとするためインフレ圧力が生じます。

その行きつく先でクズネッツ・サイクルの下降局面と重なることで生じるのが、実質成長率の落ち込みと高インフレ、すなわちスタグフレーションです。すると、原材料・設備・労働力といった生産資源が、既存の技術体系から新たな技術体系へとようやく本格的に振り向けられるようになり、次の技術革命サイクルがスタートします。

古い産業の労働者は失業を余儀なくされ、新しい産業の労働者や社会インフラは整わない。そうして失業者がいる一方で、新しい産業への投資によるインフレは止まらない。経済成長はこの2つが相殺されて目に見えない。スタグフレーションだ。

ちなみにこのスタグフレーションは、それまでのケインズ流の経済対策が有効でなくなったサンプルとして、あるいはスタグフレーションはケインズ流の経済対策が失敗したことが原因だ、と言われるようになったというp231。ケインズ流の経済対策は1930年代の世界大恐慌時のように、民間の投資がほとんど行われなくなった時に、政府が財政出動し、不足している需要を補うというものだ。著者 島倉によれば、

「スタグフレーション」という言葉は1970年代に誕生し、特に主流派経済学の世界において、ケインズ主義的な政策の失敗を象徴する現象と位置付けられてきました。失業率を下げようとして総需要を増やしてもインフレ率が高まるだけで、失業率は結局のところ長期的な均衡水準にとどまってしまう…

しかしながら、スタグフレーションとはその言葉やケインズ革命が登場する前、少なくとも19世紀前半からコンドラチェフ・サイクルのもとで繰り返されてきた周期的な現象です。したがって、決してケインズ主義的な政策の失敗がもたらしたものではありません。

「新シュンペーター学派」のペレスは、1970年代のスタグフレーションでは、ケインズ型安定政策のおかげで、それ以前のスタグフレーションの時より実質成長率の落ち込みは軽微なものでとどまっていると分析しているp232。その上で著者 島倉は、スタグフレーションは長期的な経済においても主流派経済学が信奉する一般均衡が成り立たない証左なのではないか、と述べている。なぜなら、スタグフレーションとは、普及の上限に近づいてもなお、既存の技術体系に偏った非効率な生産資源の配分が原因と考えられるからだp232。

このようにスタグフレーションをみていくと、MMTの欧米の提言者のいう完全就業も、あながち的の外れた対策ではなさそうなことがわかる。重要な生産資源でもある労働力の非効率的な配分が是正されるプロセス、つまり、それまでの産業(例えば炭鉱)を支えていてくれた労働者にベーシックインカムなどで保障し次の就労先への繋ぎとするとも言えるからだ。長めの失業手当と今時の言葉で言えばリスキリングでもいいのだろうとは思うのだが。むしろベーシックインカムは今後は労働力自体、要らなくなるとの予見に伴う制度だろうと推測する。うーん。どうだろう?私には資本主義そのものを否定するような制度のように思えるのだが…。

日本経済への提言

現在も技術革命は進行中

先にあげた「新シュンペーター学派」のペレスによると、現在は情報通信技術を中核とする技術革命が進行中で、2007年ごろのリーマンショック時期がその導入期が終わった頃である、と。現在は政府の存在感が高まる展開期の入口だとのことp236。「かたくなに緊縮財政を続けてきた日本政府ですら、わずかとはいえ2009年度以降財政拡張傾向に転じている」と著者 島倉は述べているp236。さらに、新型コロナ禍と第二次世界大戦を比較して、ケインズ経済学の普及・定着とMMTへの注目度の高まりが技術革命の導入期が終わり展開期が始まる同じような時期であることに注目しているp236。下記は、私なりにまとめてみたが、技術革命の技術にはもっと他のものも含まれるだろう。宇宙関係や防衛・防災関連の技術など。

第二次世界大戦後:情報通信技術の導入期から展開期へ

初期的な計算機技術と理論、半導体技術、ゲームの理論などのアルゴリズム、インターネットの萌芽

ケインズ経済学の普及・定着

新型コロナ禍後:情報通信技術の導入期から展開期へ

AI、次世代半導体、光デバイス、大規模通信技術(6G、IOWN)、大規模クラウドなど

MMTへの注目度の高まり

また、エネルギーなども含めたインフラ系の技術革新や各種経済サイクルのリスクを分散させる一環として、著者 島倉は下記のような論を展開している。

超長期サイクルを見据えた経済政策の考え方

初期の計算機は米陸軍の資金拠出によって1940年代(コンドラチェフ・サイクルの底にあたる)に開発され、その後の半導体やインターネットなどの中核技術も米政府の多額の研究開発投資があって初めて実現したp237-p238。そのほかパイプラインや郵便サービスの拡充が道路改良の推進力になったなど、技術革命の展開はそれより前の政府の動向と密接な関わりを持っている。

そもそも、政府による貨幣の支出や受け取りが市場や貨幣経済を生み出してきた古代以来の歴史を踏まえれば、人やモノを大規模に動員する政府の支出が技術革命の基盤となるイノベーションを生み出してきたと考える方がむしろ自然なのかもしれません。

現在は超長期の技術革命サイクルの展開期にあること、また技術革命サイクルにおける政府の重要性がわかったところで、我が国の現状はどうだろうか?

もちろん、だからと言って流れに任せてさえいれば、日本にも必ず黄金期が訪れるというわけではありません。そのためには財政拡張のアクセルをさらに踏み込んで需要不足を解消するのが最低条件であり、さもなければ他国が黄金時代を迎えるのを横目に相変わらず経済や社会の停滞が続いて国際的な地位もさらに凋落し、深刻なスタグフレーションが生じるリスクはむしろ高まるでしょう。さらに、格差を縮小させつつ技術革命の成果を社会全体に普及させるために政府の関与が必要だとすれば、単に財政拡張ペースを引き上げるだけではなく、その中でも政府自らによる投資に重点をおくべきではないでしょうか。

でもまあ、その方向は間違ってもグリーンDXではなさそうな気はしている。また製薬会社への投資でも、ない。

以上のことを踏まえて、著者 島倉は日本経済、特にエネルギー政策について下記のような提言をしている。

日本への提言:エネルギー政策を中心に

下図は日本の一次エネルギー消費量(建物で消費される熱量:冷暖房、照明など)と各種エネルギーのシェアの推移のグラフである。

MMT講義ノート p245

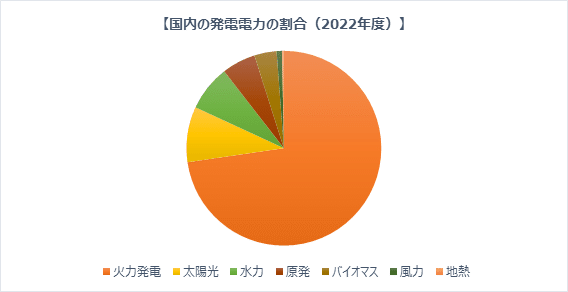

また、2022年度の国内の発電電力の割合は下図の通りである。

火力発電が70%以上を占めており、次いで太陽光(9.2%)、水力(7.6%)、原発(5.6%)、バイオマス(3.7%)、風力(0.9%)、地熱(0.3%)という順で構成されている。

CARBONIX MEDIA より

再生可能エネルギーは太陽光発電に代表されるように天候や昼夜の差が激しく安定した発電エネルギーでないことは明らかだ。にもかかわらず、現在発電電力の10%を占めようという勢いである。特に太陽光は景観上も災害などの点からも問題が多い。一方で原子力は福島第一原発事故の影響で落ち込み天然ガスのシェアも減少傾向にあるp245。著しくバランスを欠いた状態であると言える。

2021年に閣議決定された第六次エネルギー基本計画も、原発の新増設は行われず、天然ガス利用も縮小することを前提としており、その結果、再生エネルギーの拡大のみに変重した、一層エネルギー供給を不安定化するものとなっているp245。

そもそも福島第一原発事故は東日本大震災による必然的な結果ではなく、その10年近く前から安全対策に問題があることが指摘されていたにもかかわらず、対策を怠ったことによる人災であるp246。「その根本的な背景は、緊縮財政がもたらした経済の長期停滞によるもの」であり「電力会社の設備投資意欲が大幅に低下」した。つまり「緊縮財政さえなければあの事故は発生しなかった、少なくともその被害を大幅に縮小できた」はずなのだp246。

したがって、政府として行うべきは、全体的な財政拡張ペースを十分に引き上げるとともに、既存原発の安全対策投資や、より高効率で安全性の高い原子力技術の開発投資に対して十分な財政資金を投じることです。それによって次代の技術革命サイクルを見据えたエネルギー供給体制のスムーズな構築が可能となり、スタグフレーションの緩和にもつながります。

こうしたエネルギーインフラに関して、国策民営はやめて基本的に公営にして万が一の事故の補償も国が担う方が良いと著者 島倉はいう。

こうしたエネルギー政策は、国民が安心して生活や経済活動を営める環境を確保する、いわゆる安全保障政策の一環でもあります。公益的債権貨幣論や

機能的財政論の見地からしても、安全保障は政府の重要な役割と言えるでしょう。

食料・軍事・公衆衛生などの安全保障分野に関しても緊縮財政下で機能不全に陥っていると考えられるが、さらに研究を重ねて、機会をあらためて論じたいと、本章を締め括っている。

おわりに

いや〜、長かった。本書 MMT講義ノートのことではありませんよ?本記事をまとめるのにかかった時間だ。経済学素人なので、いちいち言葉が何かから調べないといけない。グラフが何を言わんとしているかわからない。バランスシート?何それ?から始めたので、理解しながら、その理解の過程を記事にしたと言っても過言ではない。お陰様で、少しはわかるようになったかな〜、いやそんなこと言えないくらい経済=経世済民とは奥の深いものなのでは、と思う。

本書は大学生の授業用にまとめたものを書籍にしたものだ。わかりやすいし、内容も濃い。MMT入門書としてお勧めできるのではないかと思う。いや、自信を持ってお勧めしたい良書である。

引用内、引用外に関わらず、太字、並字の区別は、本稿作者がつけました。

文中数字については、引用内、引用外に関わらず、漢数字、ローマ数字は、その時々で読みやすいと判断した方を本稿作者の判断で使用しています。

また、文言の間違い、表現のわかりやすさなど、随時訂正しています。ご了承ください

おまけ:さらに見識を広げたり知識を深めたい方のために

ちょっと検索して気持ちに引っかかったものを載せてみます。

私もまだ読んでいない本もありますが、もしお役に立つようであればご参考までに。

島倉原の著作

国定信用貨幣論

クナップ

表券主義=国定信用貨幣論の生みの親です。

ランダル・レイ

MMT研究の第一人者だそうです。本書の著者 島倉原が監訳している。

ビル・ミッチェル

有料記事ですが…。

藤井聡氏との共著。

ステファニー・ケルトン

有料記事ですが…。

負債論

貨幣理解の文化人類学的アプローチ。文化人類学から見てもMMTが主流派経済学よりまともである、と言っているように見えるのだが…。

ムギタロー

いちばんコンパクトにまとまっているMMT。お手軽に理解したい人に。

インフレギャップとデフレギャップ

中野剛志:富国と強兵

入門シュンペーター

原丈人:公益資本主義

豊かな中間層を数多く誕生させることこそが、豊かな国を作る、という発想。キッシーも最初はこの説を唱えていたのに、いつの間にか、『投資で豊かな人生を』になっちゃった。

この人がすごいのは実際に「新自由主義社会」で金儲けをし、「新自由主義者」たちとケンカいや議論も辞さず、C国にさえ、乞われれば講演会に行くところだろう。つまり全人類に『豊か』になってもらいたいのだ。

記事を引用させていただいたKazさんの関連記事

記事本文でも書いたがKazさんは元国立大学理系教授。国立大学の独立法人化を深く憂いておられる。そのKazさんによる関連記事。

『国家の逆襲』の著者 マリアナ・マッツカートは、本記事でも登場する「新シュンペーター学派」のカルロタ・ペレスのお弟子さんだ。「新シュンペーター学派」もMMTも国家の役割を重視するという共通点がある。

日本半導体産業の衰退の理不尽さ…

さらにKazさんの国立大学の惨状を伝える記事。「もっと具体的な例は、電子ジャーナル費用で財政破綻しそうな各国立大学の図書館です。次の、私のnote記事2つも、是非、国民の皆様に広く読んでいただきたいです」。

「これらを読んでいただくと、今、国立大学、特に地方の国立大学が、国策により危急存亡の瀬戸際に立たされていることがご理解いただけると思います」。…こんなことを元国立大学理系教授に言わせてはいけない。これはどう考えても、政治が道を誤っている。泣いちゃいそうだ…😢。

いいなと思ったら応援しよう!