奥州三名泉(飯坂・秋保温泉の巻)①

飯坂、秋保、鳴子温泉郷は「奥州三名泉」と呼ばれています。今回は、そのうち二つを訪ねてみました。前半は、芭蕉の訪ねた名勝地にも寄りながら、飯坂を目指します。

東北の名城①~「二本松城」へ

三連休の初日、スタートは大宮から6時半の「やまびこ」に乗ります。指定席はほぼ満席、東北新幹線は安定のE5系、東海道新幹線のN700系と並ぶ看板車両です。

栃木に入れば雪が舞い、郡山でもまだ降り続いています。寒い!

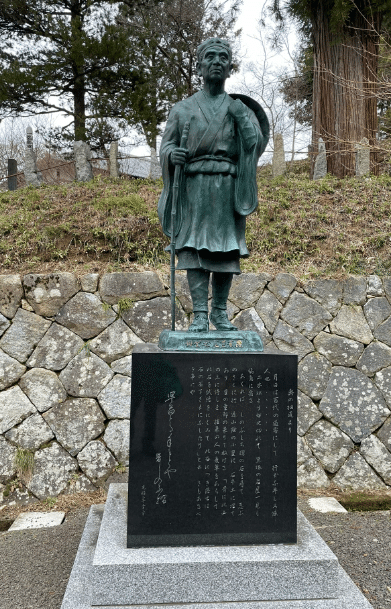

郡山から20分強で、二本松駅着。向かうは二本松城。徒歩でも行けますが、今日は過密スケジュールのため、タクシーを使います。

お城は駅前の山の上にあるのかと思ったら、なだらかな丘を越えた向こう側に現れました。

家紋を縫い付ける母の姿も…

雄大な「松」に絶句

そして、二本松城で驚いたものの一つが、この「松」。国内でいろんな松を見ましたが、ここの松の大きさは尋常ならざるものです。

二本松市なだけに、看板なる『松』は絶対枯らさないということで、管理は厳重とのこと。

丘の中腹に「洗心亭」、こちらの茶屋は、移築されているものの建てられたのは、17世紀中ごろということで、こちらも全国見渡してもそこまで多くはない茶室の一つ。

さらに、松マニアにとっては、たまらない一本が現れます。

天守台がまた立派!

山の上に在って、こんなに水量の多い城って見たことがないと思っていたら、やはり仕掛けがありました。二本松藩初代が城の西側にある安達太良山の中腹から、城の防備のために用水路を作って、ここまでもってきているという。

天守台をぐるり一巡して、本丸に登れば、眼下には二本松の城下町。素晴らしい眺めです。

奇怪「鬼婆伝説」!~黒塚~

再びタクシーを呼べば、先ほど乗ったおじさんでした。

「黒塚」へお願いしますと言えば、

タクシーおじさん「先日、老夫婦を乗せまして、二本松の観光スポットを回りまして、『他に良い所ないですか?』と聞かれて、鬼婆伝説の「黒塚」行きますか?」と。

老人男性「う~ん、毎日、(鬼婆)見ているから、イイや」

おじさん「・・・(無言)」

とかで、あまり人が訪ねないスポットらしいです笑 しかし、こちらは芭蕉も訪ねており、行かねばなりません。

まずは本堂脇にある「宝物資料館」から。こちら、撮影禁止ですが、中にはおどろおどろしい鬼婆伝説の品々、物語の絵などが展示。

名前の付いた様々な奇石が密集しております。これは、自然にこのようになったとは思えないですが、元来あったようにも見えます、真相は不明…。

階段の向こう側と聞いて、行ってみるとありました「黒塚」。こちらで、人喰い鬼婆は成敗されてしまうのでした。

それにしても、この場所、芭蕉は「奥の細道」で、

二本松より右にきれて、黒塚の岩屋一見し、福島に宿る

とあり、わざわざ立ち寄りました。さすがに鬼婆を想い、一句とは行きませんでしたが、正岡子規は一句。

涼しさや聞けばむかしは鬼の塚

平安時代から語り継がれる鬼婆伝説、神楽や能の演目にもなり、話も脚色されたりしているこの話、今でいうとなんなんでしょう「ホラー」?

それにしもて、単にオカルトネタがいにしえより人間は好きなんです、というだけではなさそうです。

智恵子の生家と記念館

タクシーの運転手さんはメーターを止めて待ってますよ、と言ってくれたので、残り45分で、高村智恵子の生家へ。このタクシーでなければ、こんなフットワーク軽く動けなかった!感謝です!

この裏手に記念館と生家への入り口があります。

智恵子は長女で、学校では成績優秀、絵画は得意、性格は内向的だったようです。家は経済的には恵まれており、このおかげで、今の日本女子大に入ります。大学時代は一つ先輩の平塚らいちょうとテニスを共にしています。

親の反対があるも絵画の道へ進み、高村光太郎と出会うも、実家の倒産もあり、一家離散になったのもきっかけで、統合失調症に…。

智恵子記念館には光太郎が彼女の病気には手を動かすのが良いと聞いて、「紙絵」を勧めるのですが、その病床での紙絵が素晴らしかったです。

イマイチ伝わらずですが…

光太郎は智恵子の病も知りながら結婚。かつ芸術の世界で生きるというのは今でも簡単なことではないですが、当時も女性をしてこの世界で生きることは、理解を得るのは難しかったでしょう。智恵子、正に、愛と芸術の人生。

療養中の塩原にて

二本松では是非寄って頂きたい智恵子の生家でした。

福島と言えば、ココ!?「信夫文字摺」

ということで、二本松に別れを告げ、福島市内へ向かいます。

同伴者妻子にはやや不評の「黒塚」でしたが、寄らねばならないスポットでした。そして続けて、ここに行くのかという…。

娘の足取りは極めて重い…。

ここは「百人一首」でもお馴染みの「みちのくのしのぶもじずり…」。

「みちのくの しのぶもじずり たれゆえに みだれそめにし われならなくに」

(陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに)

訳)陸奥で織られる「しのぶもじずり」の摺り衣の模様のように、乱れる私の心。いったい誰のせいでしょう。私のせいではないのに(あなたのせいですよ)。

平安時代にはこの石で忍草をすりつけて染めていた→しのぶずりという

この石にもまた伝説があり、ある女性が慕いに慕っていた男性に会いたくて、観音様に願面影が映ったということで、別名が鏡石。この話が枕ことばになるくらいの抜群の知名度。

それを訪ねてわざわざ芭蕉先生立ち寄るも、なんと当時の状況は「奥の細道」にある通り、

「この評判を聞いて集まる見物人に近くの畑を荒らせた農民が怒って、この石を谷に突き落とし、石の表が下になって埋もれていた…。そんなこともあるのだろう」という落胆。しかし、こんな状況を逆手に出てきた一句はこちら。

早苗とる手もとや昔しのぶ摺り (芭蕉)

訳)早乙女たちが早苗を取る手ぶりを見ていると、昔、しのぶ摺りをしていた優雅な手つきが偲ばれることよ

👏👏👏

「しのぶ」を掛詞にして、こんな一句は一発では出てこないのではないかと思いますが、さすが俳聖 松尾芭蕉!さすがというのも失礼な事か…。

句碑は正岡子規や高浜虚子など、他にも点在、相田みつをの歌碑もありました。

ということで、昔の観光案内の本には、観光バスが到着して、スピーカーでガンガン説明して興ざめとか書いてありましたが、この時間訪ねたのは我ら一家のみ笑。静かに鑑賞できて、いと嬉し。

ようやく、飯坂温泉へ

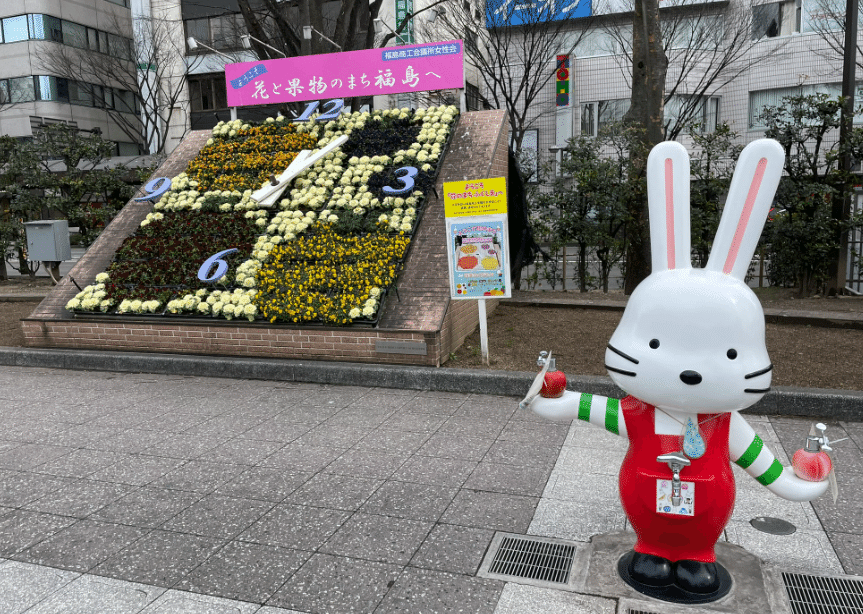

再び福島駅に戻ってきましたが、まだ14時。福島の親族が推してくれてた駅の西側にある「コラッセふくしま」という複合施設に立ち寄ります。

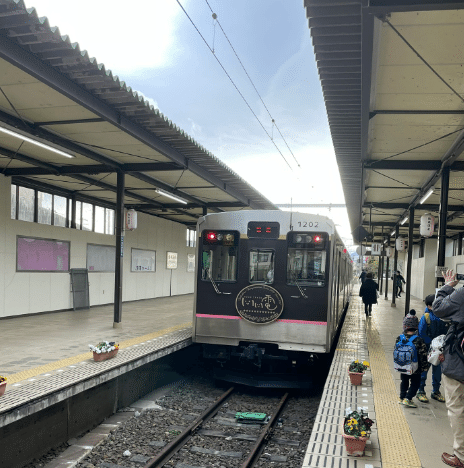

福島交通 飯坂線

駅ビルの間に挟まれた電車のりば、初めての方は見つけるのが大変かも。

温泉場へは電車で行けるなら、アプローチは電車が一番。発車直前でしたが、ロングシートは満席です。

福島市街地を北に向かう平坦な路線、出発ししばらくは東北本線に並走、後半は温泉地に向かう県道の飯坂街道に並走。UPDOWNと曲線があるのは県立大美術館付近が面白いところでしょう。

駅前には、芭蕉師匠の銅像。こちらにも来たんですよね。

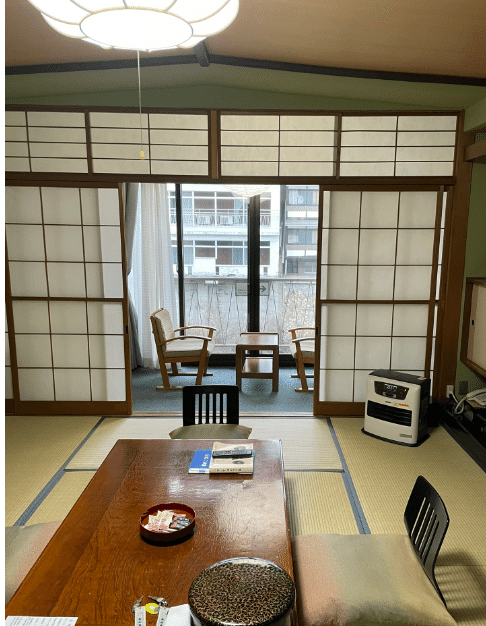

本日のお宿は「福住旅館」

飯坂温泉は二度目の訪問。都心からでも来ようと思えば、2時間で飯坂温泉には着けるという便利さ、会社終わってからでも直行可能です。

温泉街を徘徊、さんざんの芭蕉

飯坂温泉には、外湯が9つもあるんです。温泉ファンには嬉しい限りです。ただ、基本激熱なので、高温弱い方は要注意です。以前に入れなかった外湯目指しながら、温泉街を歩きます。

1200年の歴史のある波来湯。こちらは新しくなり中も近代的。湯舟も熱い湯、ぬるい湯とあるので、こちらは安心して入れます。

飯坂での芭蕉の記録は以下の通り。

其夜飯塚(飯坂)にとまる。温泉あれば湯に入て宿をかるに、土坐に莚を敷て、あやしき貧家也。灯もなければ、ゐろりの火かげに寝所をまうけて臥す。夜に入て、雷鳴、雨しきりに降て、臥る上よりもり、蚤・蚊にせせられて、眠らず。持病さへおこりて、消入斗になん。

と、まぁボロ宿?に泊まると、雷が鳴り、雨降りしきり、雨漏りはするは、蚤や蚊に刺されるはで、眠れず、温泉地に来たのに、憔悴。鄙びた宿好きも参ってしまうような状況で、ここで一句とは行かなかったようです。

飯坂温泉自体は、昭和な感じの街なんで、パシャパシャと撮りながら…。美味しそうなコロッケ見つけました。出来立て出してもらい、あっさりと素材活かした大きなコロッケ、80円は安い!

飯坂温泉の中心地に向かいます。

そして、飯坂温泉と言えば、こちら、鯖湖湯。芭蕉が敬愛していた西行もこちらに来たので、おそらく芭蕉も浸かったのでしょう。

初めて飯坂訪ねた時に鯖湖湯に来て、辛うじて浸かりましたが、兎に角、熱くて長時間入れない。地元の人に薄めてもらったけど、それでもきつかった。妻と娘は薄めてもらえど、ほとんど入れなかったと言ってました。

八幡湯、やはり激熱!!

さて、日が暮れないうちに、宿から遠い外湯へ、一つ入ります。

暖簾をくぐると、自販機にて大人200円。さてと喜び勇んで、入ります。お客さん数名、さっと体洗って入るも30秒持たず…。熱いの嫌いじゃないですが、熱くて入れません~

地元のおじさんにホースで薄めるやり方を教えてもらい、ようやくホースの近くでゆっくり浸かれました。それにしても地元の方は、一人、二人と普通に入っていくのです。

しかも、脱衣所には下記の「熱さ番付」が!!

なんと、八幡湯は西の小結じゃないですか…、しかも鯖湖湯も東の前頭。この二つは序の口なの?他の外湯は入れるのだろうか、という不安が…。

ということで、ラヂウム玉子を片手に、宿に戻りました。(つづく)