日本の色とは?

昔の人はどんな色を使っていたのでしょうか?

いろいろな絵をみていると、絵に施されている「色」について興味が出てきました。

昔、ヴァチカンのシスティーナ礼拝堂のミケランジェロの傑作『最後の審判』を改修していく作業をテレビで見たことがあります。

本物の海綿で、少しずつホコリを取り除いてく地道な作業でした。

その気の遠くなるような作業の後に現れた絵は、それまでに出版されたどの図版にも無い鮮やかな色彩の絵画でした。

ボッティチェリの名作「プリマヴェーラ(春)」では、黒ずんだ緑の草や葉が表現されていますが、元々はとても鮮やかな緑が長い時間において絵の具の色が変色してきました。そして暗緑色になったとの事です。

さて、日本の昔の絵の色彩はどのようなものなのか興味あり、源氏物語絵巻を中心に調べてみました。

源氏物語は、1000年から1021年頃の平安時代後期に紫式部によって書かれた恋愛小説です。この物語に絵が加えられたものが、「源氏物語絵巻」と呼ばれるもので、各時代毎にこのテーマで様々な作品があります。

もっとも古い物は、尾張徳川家と蜂須賀家に所蔵されていた19点の絵巻で国宝になっています。徳川美術館と五島美術館が所有してます。

平安時代末期の作品とされています。

「源氏物語絵巻」というテーマで、明治時代まで多くの絵が描かれてきました。

江戸時代初期には、土佐光成が模写しています。

江戸末期には、江戸城の絵事のほぼ全般を司る奥絵師であった狩野祐清 による源氏物語絵巻が描かれてます。

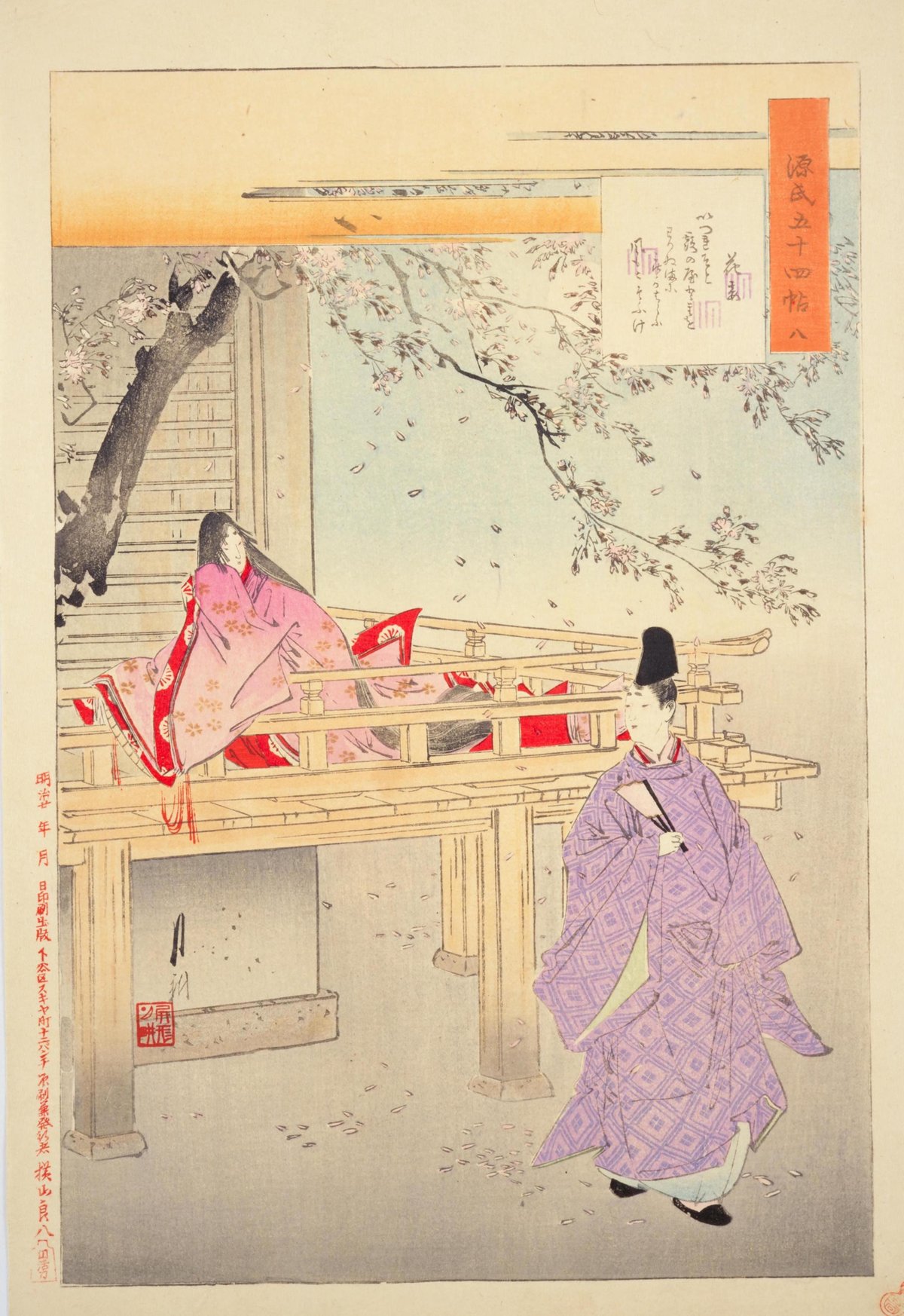

明治時代になりますと、画家・尾形月耕 が描いた源氏物語絵巻54帖が版画となって残っています。

これらの作品を通して、日本的な色彩感覚とはどのようなものなのか? という事を改めて認識したいと思ってます。もちろん、各時代によって違ってくるのでしょうが、欧米の絵画と比較した場合の色彩感覚には日本独自のものがあり、それが現在でも通用するものであると思っています。

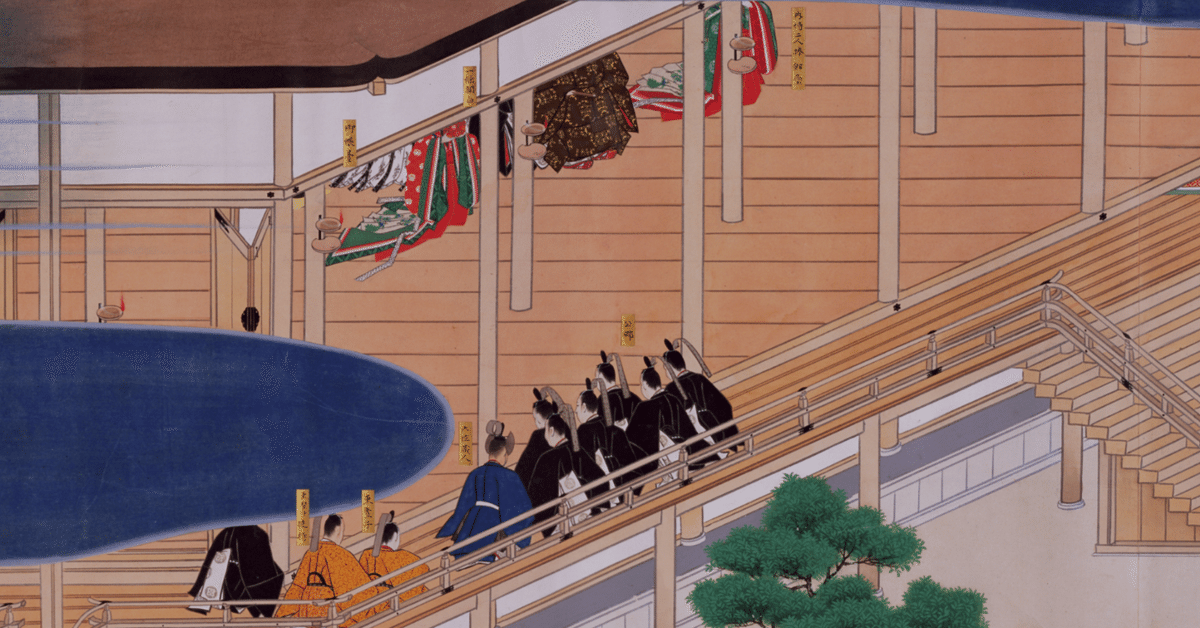

源氏物語ではありませんが、1817年に描かれた「桜町殿行幸図 」は、非常に状態が良い絵巻で、美しい和の色彩を表現していると思います。

文化14年(1817)に退位した第119代光格天皇が上皇の御所である仙洞御所へ向う行列を描いたものです。当時の仙洞御所は桜町殿と呼ばれ、幕府が後水尾天皇のために造営した御所で、その地が桜を愛し桜町中納言と呼ばれた藤原成範(1135-87)の屋敷跡であったことから、その名があります。

※この絵巻物は、国立公文書館デジタルアーカイブからパブリックドメインとしてダウンロードできます。ダウンロードする時、JPG2000 形式でダウンロードしないと詳細の筆致を見ることはできません。2巻あり、1巻が170MBほどあります。元々の巻物の長さが23mもある長尺ものです。

基本的に、絵としての色彩は、絵の具によって左右されてます。

伝統的な絵の具は、自然のものから採取して作りました。例えば、青い色はアズライト、マラカイトなどを使いました。

赤い色は辰砂(しんしゃ)を使用しました。硫化水銀という鉱物であり、水銀を抽出する事もできます。赤の場合、カイガラムシからも採取したりもしました。

鉱物系、植物系、動物系から採取される色を使ってきました。

その調合などで様々な色彩を作って来たわけですが、当然現在の色とは異なります。幸にもネットには日本の伝統色の色見本帳が多々出ています。

この古から日本に伝わる色のみを使って画像生成AI で再現できる世界を創ってみたいと思ってます。

いいなと思ったら応援しよう!