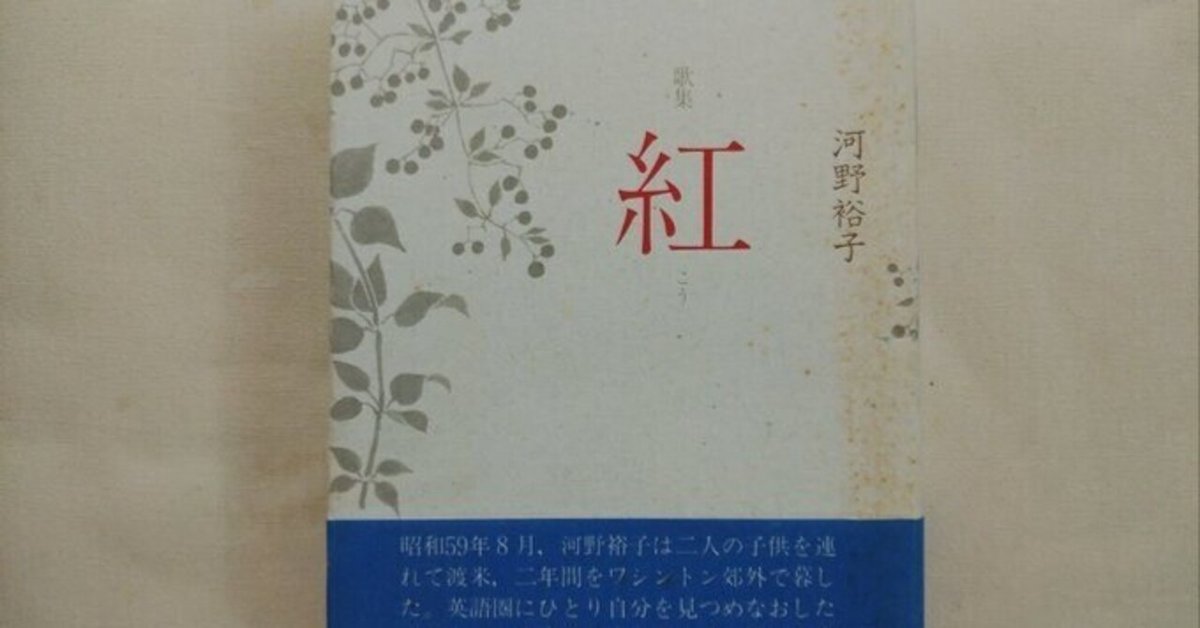

河野裕子『紅』(1)

河野裕子第五歌集『紅(こう)』。昭和57年から平成元年までの歌を収める。まさに昭和の終りの時期の歌。河野にとっても、アメリカでの英語に囲まれた生活、また帰国と生活上の大きな変化があり、また歌壇での口語化と共に作風にも変化が見られる、転機となる一冊だ。

二人子の尻こもごもに掌に享けて湯の中のわれら父と母なり 家族旅行で温泉、だろうか。浮力で軽くなった子を、その尻を手に受けて支えている。二人の子を二人の親が代わる代わる渡して遊ぶ。「享」という字、わざわざ宣言する結句。子以上に親が喜びを感じている。

自が影を見つつ泳げりはじまりも終りも知らぬ生が過ぎゆく 水の中で目を開いて、プールの底に映る自分の影を見ながら泳いだ。泳ぐという行為を通して、水の中に存在する、ある時間。生の時間もそれに似て、いつ始まりいつ終わるか分からないまま過ぎるのだ。

干し梅をなめて日盛りに佇つわれは幼女のやうに何かが希薄 幼女の頃はまだ自意識も薄く、自分というものを突き詰めて考えたことは無かった。そして大人になって、干し梅を舐めながら日盛りに立っている今も、幼女の頃のようにどこか自分というものの一部が薄いのだ。

朝に見て昼には呼びて夜は触れ確かめをらねば子は消ゆるもの 子は子であると同時に自分の一部。見つめ、名を呼び、身体で触れ、存在を確かめ続けなければ、その繋がりが薄くなり、離れた存在になってしまう。それには耐えられない。全身で子の存在を毎日確かめるのだ。

子らの言葉軸木のやうに確かなり人怖ぢやすきわれを支えて 「軸木」は回転する車輪などの軸と取った。子らの率直な言葉はいつもぶれない。回りがどう反応しようと芯が通っているのだ。人と接する時、親である主体はむしろ、そんな子らの言葉に支えられているのだ。

2023.7.13. 15. Twitterより編集再掲