新海誠作品から「要石」を深掘り

昨日の月曜日、たまたま公休だった主人と「すずめの戸締り」を観てきました。

※ストーリーのネタバレはありません。

私が観た新海作品として、「君の名は」「天気の子」に続く三作目です。

共通して言えることは、映像が綺麗!

どれも映画館の大スクリーンで観賞する値打ちは十分あると思います。

正直、これはどうなの??と思っていたら、

長男は公開初日に早速観てきて、「新海は天才や!」と絶賛し、

次男も先週観て「感動したで~」と言うし、

そしてnoteで仲良くさせていただいているkojuroさんことコジさんも、この映画に軽く触れておられたのです。

コジさんの記事はいつも心温まる家族愛があり、必ず決まり文句で締めくくられています。

特に私は「これでいいのだ」という一言がバカボンのパパを思わせ、ほっこりしてしまう雰囲気がメチャメチャ好きです。

上記の記事の私とのコメントやり取りで、

私、実は、ちょっと泣きました。

この一言で、俄然観たくなりました。

そして、コジさんのご長女さんも、かなりの映画好きだと知り、妙に共感したのは、ウチの息子たちもしょっちゅう映画を観ているからです。

自宅から2キロほどの所に、映画館も備えた大型ショッピングモールが出来たおかげもあって、会社帰りや夕食後とか、思いついたらすぐに観に行っています。

「ちょっと〇〇とご飯行ってくるわ。」と言って出て行ったかと思うと、結局は映画も観ていたというパターンが多く、食事と映画のどちらがメインかわからないほどなのです。

それぐらい映画鑑賞は身近で気軽な趣味となっています。

そんな息子たちやコジさんから刺激を受けて観たのですが、その中で特に気になったキィワード、「要石」について考察したいと思います。

伝説の要石は実在する

要石(かなめいし)は

地震を鎮めているとされる、大部分が地中に埋まった霊石。

動かせないもの、動かしてはならないものの比喩に使われることがある。

日本では昔から、地震の原因にはナマズが影響していると考えられ、

そのナマズの頭を「要石」で押さえていると言うのです。

一対になった要石

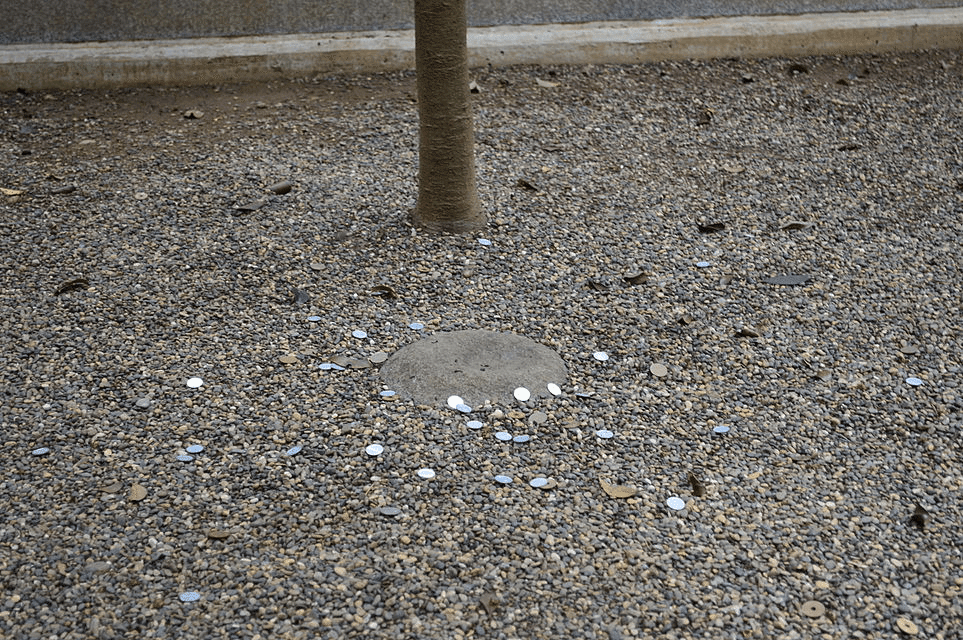

特に有名な「要石」は茨城県の「鹿島神宮」と千葉県の「香取神宮」にあります。

鹿島神宮の武甕槌大神、香取神宮の経津主大神のそれぞれが、地中に石の杭を差し込んでナマズの頭を貫き通して、地震を鎮めていると言われているのです。

出典:Wikipedia

鹿島神宮の要石は、中央か窪んだ凹型で、香取神宮の要石は逆に凸型になっていて、両社の「要石」は凹凸にピタリとハマる一対になっているそうです。

出典:Wikipedia

ただし、それらがピタリと合致するのかどうかは検証されたことはなく、あくまでも伝承の域を出ません。

というのも、通称・黄門さまで有名な水戸藩の徳川光圀が、どちらのものかは確定できませんが、掘り起こそうとしたところ、あまりに深くて一日中作業しても掘り起こせず、翌朝に再開しようとするとすっかり元に戻ってしまい、何度挑戦しても、とうとう「要石」の全容は見る事さえ叶わなかったのです。

「鹿島神宮の宝」その5「鯰絵とは?」

— 茨城県立歴史館 (@Ibaraki_rekishi) April 25, 2020

幕末、ペリーが来航した頃、安政2年(1855)の大地震直後に江戸で作成・販売された多色刷り版画です。鹿島の神・要石・鯰の図柄が多いので鯰絵と呼ばれます。鯰が地震を起こすが、普段は鹿島の神が要石で抑えているという俗信から始まっています。#鹿島神宮#茨城 pic.twitter.com/jGBVcWbYP6

漂う島・日本を繋ぎ止める

上記二社の「要石」が最も有名ですが、他に日本全国に数カ所あると言います。

仏教的な見方においても、鹿島神宮の「要石」は、大地の最も深い部分から生えている柱であり、日本全体を繋ぎ止ているとされています。

そして、昨年の秋にレキジョークルで訪れた琵琶湖北部に浮かぶ「竹生島」も中世には日本の中心軸の一 つであるとされていました。

その理由の一つに、琵琶湖が実際のナマズの生息域としての東限に位置していたためだと考えられます。

日本書紀によると「鹿島動石」と言われ、「伊勢大神宮」などとあわせて、島国として漂うというイメージの日本列島を地球の核に繋ぎ止める役割を持ち、「国中の柱」として全国に点在しているとされていたようです。

地震のメカニズムが解明されてる現在でいう所の、大陸プレートのつなぎ目に位置したのかも知れませんね。

太古の昔は日本列島のカタチも今とは違いますから、当時のプレートのつなぎ目にピッタリの位置だったとしたら面白いですね。

要石は人柱なのか?

「すずめの戸締り」にまさしくこの「要石」が出てくるのですが、鑑賞中に強く思ったのは、これって「人柱」のことなのか?という事です。

というのも前作の「天気の子」も「人柱」が関わったお話でした。

「人柱」とは生身の人間を神への生贄とするので、もしかしたらこの「要石」も元は人間であって、何らかの理由で石へと変化した話ではないか?

作品中ではハッキリそうだと断言してはいないものの、そう匂わせる箇所を幾つか感じ取ってしまいました。

過去に読んだ本に、「人型の石」にめぐるとても面白い小説内容を思い出し、これもまた神話の「要石」から発想したものなのかもと、今さら思い、なんだかとてつもない妄想が頭によぎりました。

壮大なテーマ

新海誠さんのこれら3作品は「天災」「自然現象」そして「時空」をバックボーンにした壮大なストーリー展開と美しいCG映像で、私たちを釘付けにしてきました。

この作品では、もうひとつ大きな「親心」も組み込まれいて、この辺りが泣かせどころなのです。

そういう私も、該当シーンでは涙腺が崩壊しました。

最初にご紹介したコジさんがいう「ちょっと泣きました」の気持ちは大いに共感できます。

わたしの場合は「ちょっと」では済みませんでした。

幼子が泣くシーンでは、我が子の幼少期の姿とオーバーラップしてしまい、どうしても心を寄せてしまいます。

さて次は?

おそらくテーマはガラリと変えてくる可能性はあるのでは?

もっとストレートに言うと、ガラリとテーマを変えた新海作品を見たいと願い、大きく期待せずにはいられないのです。

【参考文献】

・要石の震災文化論

・Wikipedia 要石

いつもたくさんのスキをありがとうございます!

いいなと思ったら応援しよう!