琵琶湖の守り神を祀る島 湖西紀行①

前日の18日、すっかり緻密なスケジュールを立てて、あとは当日を待つのみと、悠々と過ごしていたのですが、14時過ぎにきた突然のミコさんからのLINEで、その穏やかな気持ちは吹っ飛んでしまいました。

「阪神高速通行止めの影響で朝の7時前で高速の入口はすでに渋滞で、ツィッターも見てみたら30Kの渋滞。明日の予測がつかへんけど、近畿ぬけるまで渋滞覚悟かも!」

阪神高速環状線の一部が11/16~26の間、工事のため通行止めとなり、その影響で周辺の道路にも渋滞が発生しやすく、私たちが利用しようとしていた「近畿自動車道」も朝早くから、連日の大渋滞だというのです。

即、LINEで作戦会議です。

いつもなのですが、このような緊急事態には、いつにも増してチームワークが発揮されるのが私たちレキジョークルの大きな利点です。

みんなそれぞれ仕事を抱えて忙しくしているにも関わらず、瞬く間に意見や提案が飛び交い、解決策が導かれます。

結局、朝6時半の出発予定が一時間も早い5時半の出発になりました。

朝の1時間はとても貴重です。私にとって、そこまでの早朝はもはや夜中に匹敵し、一転して「特別な緊張感」が走りました。

なんせ、竹生島への船出航時間に間に合わないと、その日の予定の全てが台無しとなり、何のための企画で何が目的なのか、その原点から崩れ落ちてしまうのですから、ここは踏ん張らないといけません。

しかも、誰一人も欠けてはいけません。

その心配は杞憂に終わり、打ち合わせ通り、早朝(夜中)4時半に参加者7名全員が起きた人から順にグループLINEでの連携コールで、お互いの起床を確認できたのですから、大したチームワークです。

まずは一つ目の難関突破で、ミコさんの情報はナイスファイプレイでした。

名前の語源は「神を斎く島」

第一関門をクリアできた私たちは、無事に渋滞を回避して、1時間以上も前に今津港に到着できて、余裕のスタートとなりました。

1時間など、みんなでお喋りしたり、琵琶湖の優雅な風景を写真撮影している間にすぐに過ぎてしまいました。

私自身も幼い頃から、この琵琶湖には何度となく家族で訪れていますが、この日は申し分のない晴天だったおかげで、キラキラ光る湖面は神々しく、琵琶湖とはなんと美しく広いものかと、あらためて思い知りました。

船のデッキからの眺めは、どこまでも水平線が続き、これは本当は”湖”ではなく”海”ではないのかと錯覚を起こしてしまいます。

滋賀県の長浜市に属するこの島は、全体の基盤は花崗岩の切り立った岩壁で、周囲はたったの2㎞、標高は197mです。

船が発着できる港は、南側の一ヶ所だけで、この島のパワーポイントである寺社もここから徒歩で1時間もあればお参りできる圏内に集中して建てられています。

この時の滞在時間も75分でした。

私は、読み方も知らなかったのですが、

「斎く」という日本語があります。

その意味は、心身を清めて神に仕える事だそうです。

日本神道における祖神、天照大神のお告げによる聖武天皇の命によって、琵琶湖の北に浮かぶ島が、神を斎く聖地となりました。

その斎く島から訛って「竹生島」となったと言われています。

ちょっと無理がるようにおもえますが…

神に仕える島。という事は神をもてなすというのも当てはまるのでしょうか?

もしかしたら、「竹生島」とは、神のためのリゾート地みたいな役割だったのかもしれませんね。

「神仏分離令」と「廃仏毀釈」

飛鳥~奈良時代に階層を問わず人々に仏教を説き、人々の困窮救済などの社会事業のため、寺院などの創建、溝や堀、架橋などの日本のインフラ整備にも大きく貢献した行基という大僧正がいました。

彼が琵琶湖に浮かぶ竹生島において、宝厳寺本堂に大弁才天を安置して開基したのは神亀元年(724年)の事なので、もうすでに1300年もの歴史を紡いできた事になります。

しかし、島内には都久夫須麻神社も存在しています。

宝厳寺創建から、さらに遡ること約300年。

古墳時代中期の雄略天皇3年(459)に、竹生島全体をご神体として浅井比売命の小さな祠を建てた事に始まるそうです。

この神様はその名の通り、戦国期、織田信長の妹が嫁いだ浅井氏の氏神様で、琵琶湖の水を支配する神とされています。

宝厳寺創建以後は、その一部に取り込まれて神仏習合の形で存続していましが、次第にその祭神の存在は薄くなっていきました。

明治になってからの「神仏分離令」により、先に廃仏毀釈を免れた宝厳寺と、この都久夫須麻神社とは完全に分離され、その境界も定められたのです。

神様と仏様がちゃんと分けて残されたのはファインプレイです!

元々、発祥の国も違う神道と仏教はやはり別のものだと思えますし、同じ堂内で祀るのは無理があったと思うのです。

唐門は誰が移築した?

この「唐門」を一番見たかったー!

偶然ですが、撮った写真には太陽の光線が虹のように差し込んで、まるで神域をへのカーテンのようになっています。

私の拙書・「奥の枝道・大阪編」を執筆の時、ウラを取るために調べたのですが、この唐門は、大阪城の内堀北側にかかる極楽橋が、京都の豊国廟を経じにこの竹生島に移築されたそうなのです。

ここが宝厳寺から都久夫須麻へと向かう入り口になっていて、この「唐門」~「観音堂」~「舟廊下」~「本殿」までが、大阪城の「極楽橋」だったと推測されます。

⇩外側はこんな感じです。

これが大阪城の内堀に架かっていたのかと思うと、どうにも胸が高鳴ります。

要するに、楕円で囲んだ部分がそっくり「極楽橋」である可能性が極めて高いのです。⇩

檜皮葺の屋根に唐破風を施し、その規模の大きさと豪奢な装飾には目を瞠るものがあり、実際に見てしまうと、より一層の妄想が膨らむばかりです。

さて、この極楽橋、いったい誰が移築したのか?

豊臣秀頼か。

その母・淀君か。

秀吉の正室・北政所か。

私の勝手な妄想で言わせてもらうと、淀君ではないでしょうか?

先ほども述べた通り、この先にある都久夫須麻神社の祭神は、淀君の実家でもある浅井氏の氏神です。彼女は、その一族の清らかな聖域を豊臣家の門で守りたいという願いを込めたのではないでしょうか。

もし、移築されずに、大阪城に残っていたら、「大坂の陣」で焼失していただろうし、今あるものは「徳川の大阪城」なので、これらが残ったおかげで当時の「豊臣の大阪城」の様子が、垣間見る事ができるのです。

誰かは特定できないのですが、移築は見事なファインプレイなのです。

一人旅女子と段取りの悪い御朱印

上に挙げた島内マップのように、石階段が数カ所あり、「また苦行やな」と覚悟はしていました。

しかし、これも「千早城」に比べると全然マシで、ちょっと前に行った「延命寺の紅葉山」よりもマシなぐらいでした。

途切れ途切れに位置していたし、しっかりした石段の上、斜面が急なため一つ一つの段差が高めで、思ったより早く登れたためかもしれません。

「祈りの階段」と呼ばれる165段もの階段は、息は切れたものの比較的登りやすかったのです。

実は、舟に乗った時から、気になっている女性が一人いました。

年は20代半ばでしょうか?

彼女はロングの髪をすべて、黒人風の髪型の「コーンロウ(ウラ編み込み)」にしていて、とても人目を引くいでたちでした。

見かけは東洋人で、日本語で普通に会話ができたので、もちろん日本人だと思われます。

一人で旅しているようでした。

連れがいないので、最初にロコさんが写真撮りを頼まれ、その後に私たちが集合写真を撮ってもらい、それ以後、島内観光中も帰りの船内も、軽く会話したり、会釈したりしていました。

「一人旅なんてかっこいい~!」と声かけると

満面のスマイルで、

「ありがとうございます!」と、とても気持ちのいい返事が返ってきました。

あとになって見ると、自分の息子と年が近いその子の事が思い出され、その派手ないでたちとさっぱりした態度が印象に強く残っています。

どうして、一緒に写真を撮らなかったのかと、めちゃくちゃ後悔しているのです。

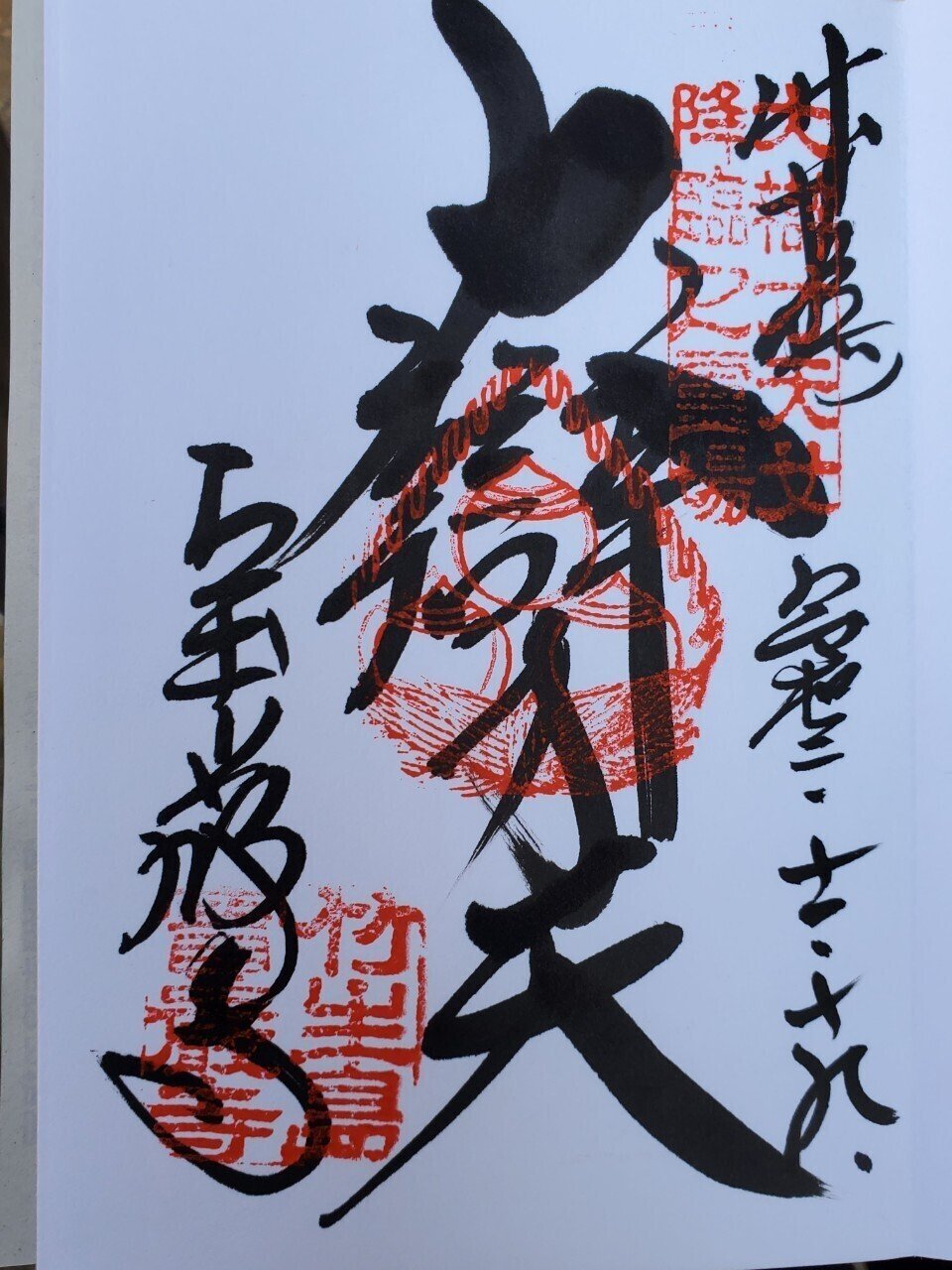

御朱印をもらうのに、気が遠くなるほど待たされました。

5,6人は並んでいた上に、書くのが丁寧過ぎて時間がかかり、20分はかかったのではないでしょうか?

島内参拝の制限時間は75分しかないのに、この時間ロスは痛かった!

なぜ、他の寺院のように預かって、参拝中に書いてくれるような仕組みにしないのでしょうか?

宝厳寺は「西国三十三所三十番」でもあるため、お参りの人も多いし、御朱印を願う人も多いのですから、もうちょっと効率良くしないと、時間内で島名を回れなくなってしまいます。

おかげで、せっかくの時間が大幅に削られて、帰りの船の時間が気になって、ゆっくり見て回ることが出来なかったのです。

「大弁才天」

「大悲殿」

私と同じくイラチなミコさんによると、

「字ぃ書くのも、ハンコ押すのも、丁寧過ぎるねん!」との事で、

見かけはとても柔和なのに、ここぞという時にその本性が言葉になるので、いつもそのギャップで笑わせてくれるミコさんです。

最後に駆け足でした「かわらけ投げ」。

全然、思うように飛ばず、残念でした。

小皿の形がブーメランのように湖上風にあおられて、予想以上にカーブを描き、私は鳥居にカスリもしなかったのです。

私たちが乗船した船は、水色の「桔梗紋」が生える明智光秀号でした。

今津を南下した所にあった「坂本城」の築城主だったからですね。

それだけだと思っていたら、

竹生島に停泊していたのは、もう一船、エンジカラーの「丸に橘紋」の船がありました。井伊直正号なのか?こちらは彦根城を有していた井伊家のイメージなのですね。

なかなか、いろんな時代を絡めてきます。

琵琶湖に関してはまだまだ語る事がありますが、それはまた後日。

そして、今回の「湖西紀行」もまだまだ終わらないので、続きはまた後日。

続きはこちら⇩⇩⇩

*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

やらぽんさん、いつもありがとうございます❕

いいなと思ったら応援しよう!