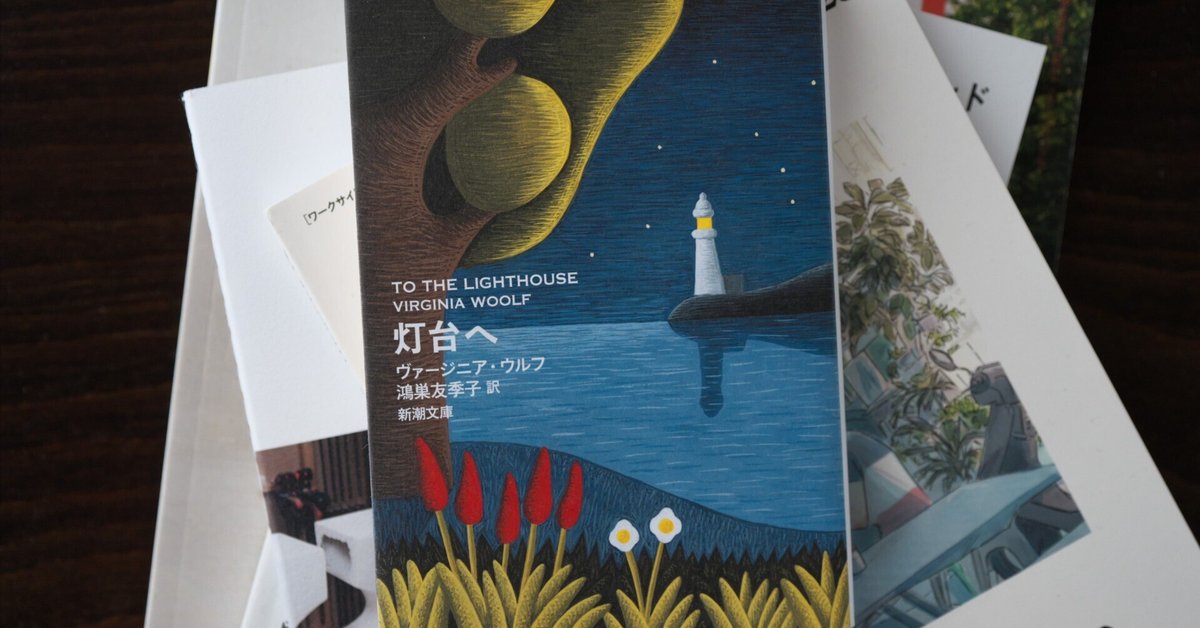

読むのが大変な小説「灯台へ」を読んだ。

ヴァージニア・ウルフの「灯台へ」は読んだことがなくてもそのタイトルは知っていた。どこで知ったのかわからないがなにかの本で出てきたのだろうと思う。

その「灯台へ」が最近再版されたようで本屋で平積みになっていて、いつもなら図書館で借りて読むところだがなんだか大変そうだったので買うことにした。二週間で読み終わる気がしなかったからである。

読み始めてこりゃ大変そうだと直感したのは正しかったと思った。

世の中にはページをめくる手が止められなくなる面白い本と、文章がなかなか追えなくて読むのに苦労する面白い本というのがあると思っている。そしてこれは間違いなく後者だ。

この本には第三者による情景描写というのがまったくなくて、それらは登場人物個人個人の内的感覚として表現される。これが、非常に、読みにくい。少なくともぼくにとっては。

あとがきを読んで知ったが、ウルフのこうした表現は当時大変新しいものとして非常に高く評価されたようである。古典的小説手法を脱却した新しい文学小説なのだという。その新しさを凄いと感じたひとにとって「灯台へ」は知的好奇心を刺激して面白く読めるのだろう。

正直いうと、ぼくはだめだった。キャラクターが心のなかで思っていることがすべてであるこの小説はページをめくるのが苦痛だった。それでも最後まで諦めずに読み終えたのは「灯台へ」が世界的名著であると謳われている理由を知りたかったからである。

西洋では時々その世界を壊すひとが現れる。そして、世間がその破壊を受け入れるのだ。時代時代の節目にはこうした破壊と受容があって、これが西洋文明の底力なのではないかと常々考えている。東洋或いは日本との大きな違いである。ブレイクスルーという言葉はまさに西洋のこの姿勢がなくては生まれない言葉のように感じる。実際日本語で訳しづらい言葉ではないか。

タイトルにある「灯台」は童子ローランドの暗黒の塔と同じである。到達したときが物語の終焉なのだ。だからさほど遠くもない灯台は永遠の果にある。ぼくが最初に感じた灯台へは着かないばかりか着いたときをもってこの小説は終わるのだという推理は正解だった。だから意味がないのかといえばそうではなくて、移ろいがちな人々の心のゆらぎで物語が雲散霧消しそうになると灯台が錨となって引き止める役割りをする。逆に言えばそれ以上でもない。

面白おかしいだけが小説ではない。たしかにページをめくる手が止められなくなる小説は中毒的に楽しいものであるし名作も多い。だけれども苦労してやっとのことで読了した本のほうが長く心に残るように思うのだ。ウルフの「灯台へ」はそんな本だった。

いいなと思ったら応援しよう!