『だれもわかってくれない』から、もっと人のことをわかりたい

京都で暮らしてると、修学旅行にきている中高生をよく見かけます。

同じ格好をしているからか同じような顔にみえ、みんな「素朴で真面目」という印象をもってしまいますが、きっと話をしたらそれぞれ違う個性に気付けるんだろうなぁと妄想してしまいます。(もちろん声はかけません)

本書のタイトルは『だれもわかってくれない』

表紙には膝を抱えている落ち込んでいるような人

・・・まるで「絶望感に打ちひしがれた人に寄り添う本」のように見えますが、本書は「簡単にはわかってくれないからこそ、相手にわかってもらうためにはどうしたらいいか」について、考え行動するヒントをくれる本です。

※このnoteの図は、末尾のパワーポイントにまとめてあるので、よかったらご活用ください。

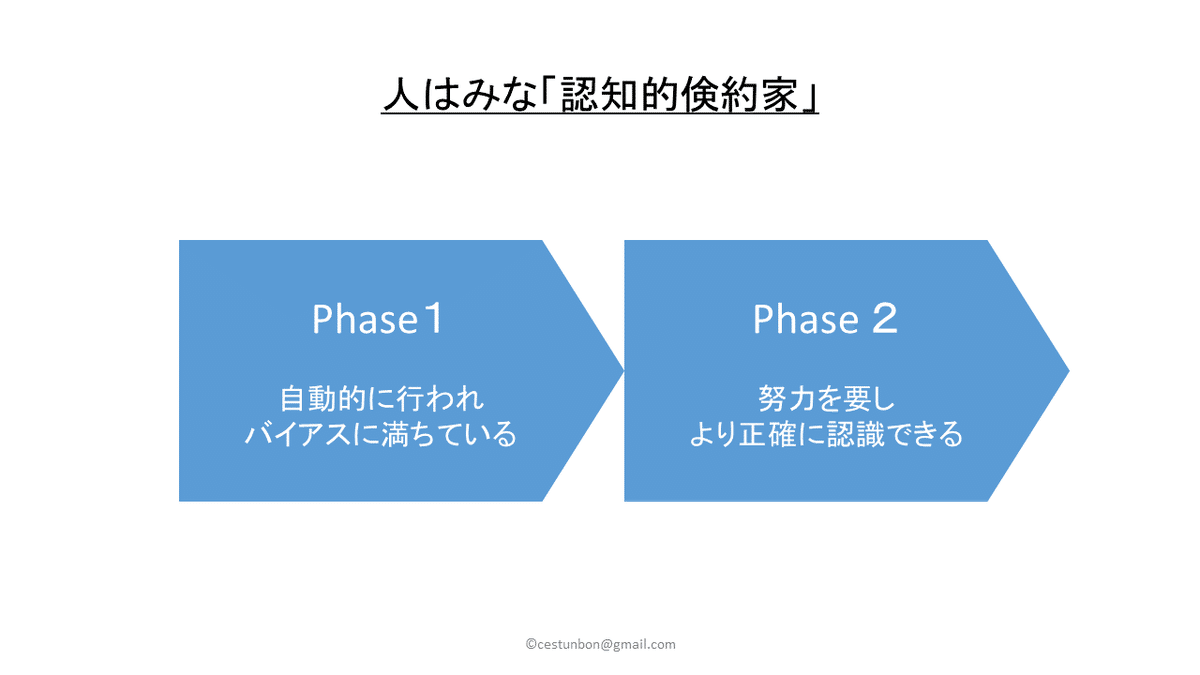

人は他人について考えるのをケチる

ぱっと見で修学旅行中の学生を「素朴で真面目」とタグ付けしてしまうのは、人はみな『認知的倹約家(あたま使うのケチる人)』だから。

一人ひとりに対して想像力を発揮し思いを馳せるほどの余裕も時間もないので、「どうせこうでしょ」と決めつける節約思考回路が人には生まれながらに組み込まれています。(なんて合理的なんでしょう)

ここからは「『自動的なバイアス』にはどのようなものがあるか」、「どんなレンズで他人を歪めてみてしまっているか」について取り上げます。

無自覚な想像力が、偏見になる

1つ目に紹介するのは『対応バイアス』。

<真の人格>はつかみようがないので、人は自分が目にした相手のふるまいからその人のパーソナリティを想像します。(例えば「会議になんども遅れてくる人は、不真面目」みたいな)

なにかしら事情があって致し方なくふるまった行動も、それがその人の第一印象になってしまうと、なかなか拭えないものに。。(わたしは転職先の会社でなんども会議に遅刻したので、当時めちゃくちゃ信用を失いました汗)

他にも、人の中にはいくつものバイアスが存在します。

『人は見た目が9割』と言われるのも、そのとおりなんでしょう。一方で、「見た目も良くて、性格もいいはずはない」という逆向きに働くこともあるみたいですね。

おもしろいのは『偽の合意効果』というもの。

「それがふつうでしょ?」という感覚で、自分の考えや感性を普遍的に正しいことだと思いがち、というのはけっこう厄介なバイアスですね。(わたしは普段から「ふつうってなんやねん」と思う性分ですが、例外なのかも)

歪んだレンズ

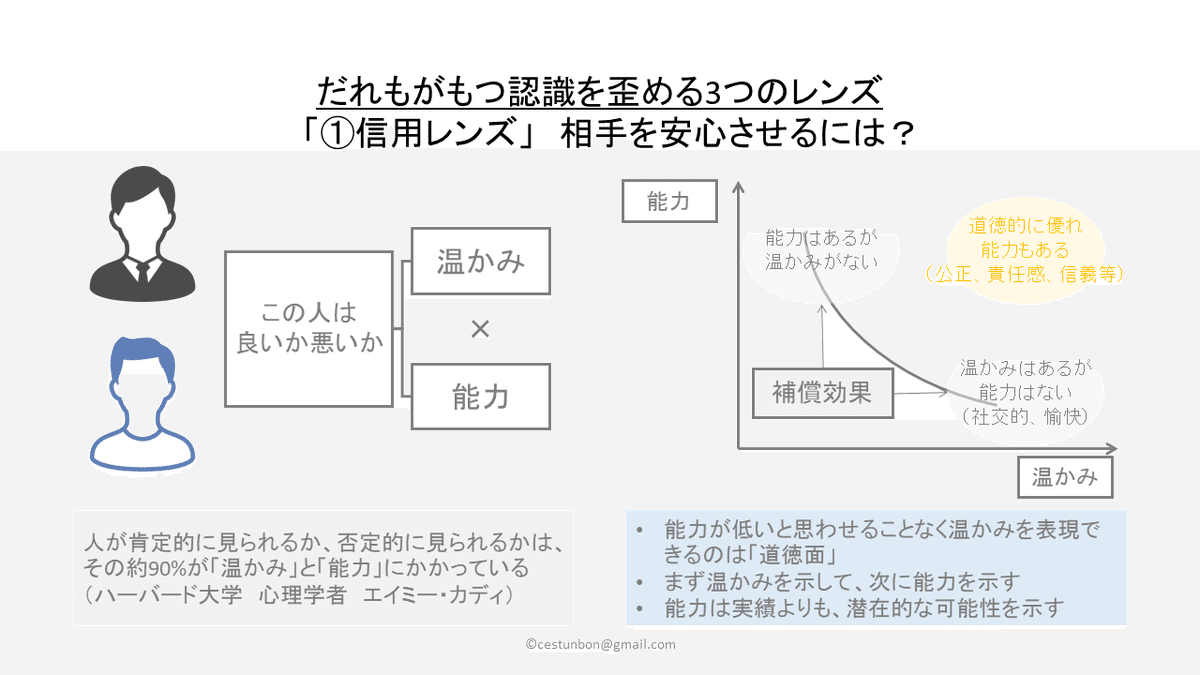

ここからは、人が相手のことを見るときに、ありのままを見ることが出来ず、歪めて見てしまう3つのレンズの話です。

「いい人かわるい人か」は、温かみと能力で9割きまる、という説は衝撃的でした。かなりシンプルな話ですが、的を得ている感覚はあります。

多くの場合、温かみと能力はトレードオフだとみられがちですが、唯一トレードオフにならない例外となる温かみが『道徳的なもの』。

たしかに『社交的で愉快な人』はなんとなくダメそうですが、『公正で責任感があり信義に厚い人』は、デキそうだし暖かさも感じられるのでついていきたくなります。

まずは『道徳的である』状態を目指す、というのは良さそうです。一方、「真面目さ」と「行動力」はトレードオフになりそうですね。。

次は、上司と部下の間にみられる上下関係の『パワーレンズ』。

部下は「この上司についていってだいじょぶか?」という目で上司をみるので(多少妬んだりはしても)比較的正当に、正しいレンズで上司を見ます。問題なのは上司のほうのレンズです。

「こいつは使えるやつなのか?」という目でみる以上、部下は「いかに使える存在であるか」を上司に見せることが必要になります。

そもそも人を「使える、使えない」と、モノのように捉える姿勢を好きになれませんが、世の中こういうレンズをもつ人がいる、と知って、対応するほうが合理的ですね。

3つ目は、だれしもじぶんが一番『エゴレンズ』。

だれしも「自分を守りたい」という生存本能があるので、なるべく他人のことを脅威だと思わず「俺のほうが勝ち組」と思い込めるように、4つの戦略を駆使するようなレンズをもっています。

管理職も例外ではありません。ときには上司を褒めたり、謙虚にふるまうことが部下のつとめ。そうした経験を重ねることで、道徳的な管理職が増えていくのかもしれません。(いがいと好循環につながるものなのかも)

育ちが違えば、レンズも違う

相手が「何を大事にしているか」を見極めることも、人間関係では重要なポイントです。(動物占いとか、血液型とかでもいいですが)

どんどん挑戦したいタイプか、現状維持したいタイプかによって、どんなことにモチベーションをもつかも異なります。

このあたり、FFS理論の「拡散性」と「保全性」に対応してそう。(FFS理論の詳細は以下にまとまってます。よかったらぜひ覗いてみて下さい)

上司が予防レンズタイプの場合は

「この問題に対処しなければ、これだけ悪いことが起こります。

やらなくていいんですか?」

という「Noと言わないための理由」をつくることが有効。年を取るほど守るべきものが増えるので「失うかもしれない」という危機感のほうが効果的なんでしょうかね。

対人関係のスタイルも、幼少期の親子関係を背景にそれぞれ異なるものに。

母子家庭で育ち、親とコミュニケーションがすくなかった私は、昔は『回避型』でしたが、子どもができてから徐々に『安定型』へ変わってきました。

「もっと褒めてよ」とか「なんでわかってくれないの?」とついつい言ってしまう『不安定型』の人には、その人をありのままに受け入れる姿勢や安心して任せられる信頼感をもってもらうふるまいが大事らしいです。

人のレンズを通して、自分を見る

Phase1の短時間のやりとりで、相手から好印象をもってもらえたら問題ありませんが、もし良くない印象をもたれたらどうしたらいいんでしょう。

まず『人の印象を変えるには、相当な努力と時間が必要』というのは、心構えとして覚えておきたいところです。

圧倒的な量の証拠を示すために、しっかり5分前に会議に参加する、を何度も何度も繰り返したり、出勤時間を早める等で「時間を守る、意欲のあるやつだ」と思ってもらうのは1つのアプローチ。

正当に評価されたい気持ちはだれしもありますが、「自分はどれだけ自分のことを、正当にみれているか」という視点は忘れないようにしたいです。

ここまで長文をみてくださり有難うございました。コメントやアドバイス等をしてもらえると嬉しいです!