業界内で下に見られる「型屋」の仕事。原型技術の未来を照らすためにデザインで応援する。

地域の製造業の方々とお仕事させていただいてますが、その産業に関心を強く持つきっかけになったのは起業して数年が経った頃に愛知県瀬戸市の陶磁器の型を作る、原型職人、吉橋さんとの出会いがきっかけでした。

瀬戸は「日本六古窯」の一つに数えられる瀬戸の焼き物産業地。

日本六古窯は下記の産地。

瀬戸焼:愛知県瀬戸市

常滑焼:愛知県常滑市

越前焼:福井県丹生郡越前町

信楽焼:滋賀県甲賀市

丹波立杭焼:兵庫県丹波篠山市今田町立杭

備前焼:岡山県備前市伊部

「このままでは型屋の技術が途絶えてしまう」

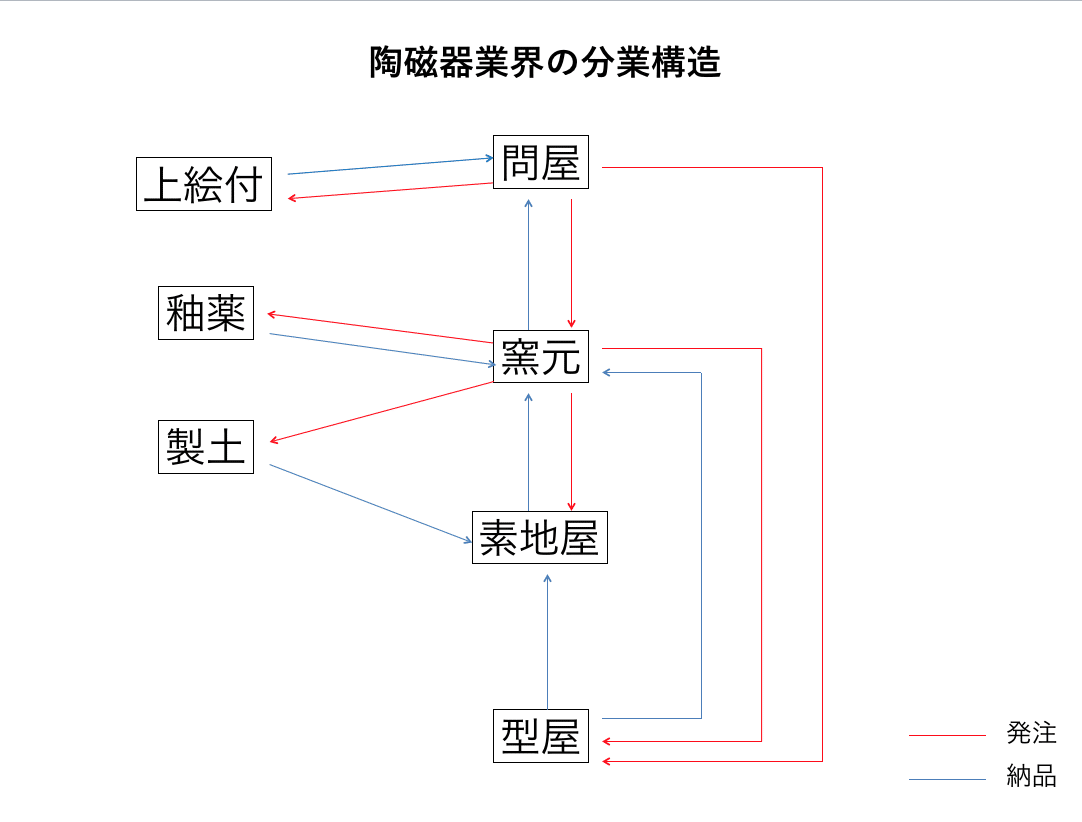

で、取引先だったインテリアショップの社長さんからの紹介で吉橋さんと出会いました。商品企画の相談で、僕は初めて現場に伺ってお話していて驚いたのは、1社で全てをまかなっているのではなく、各工程をそれぞれの技術を持った職人が分業して一つの陶磁器を焼き上げていること。業界の分業構造は下記のとおりです。

かつては、日本が外貨を稼ぐための輸出品で食器は主力商品だったこともあり、栄華を誇ったようですが、1980年代以降は輸出量も激減し、国内の食器の需要も下降線をたどり、陶磁器の市場規模は最盛期の3分の1までに落ち込んでいると言われています。(国内の窯業は遡ると最盛期は1200億円規模。今では380億円と聞いてます)

当然、陶磁器に従事している会社や職人は総じて厳しい状況に置かれていました。昭和34(1959)年に大きな窯元の整型部で働いていたお祖父さんが独立し、

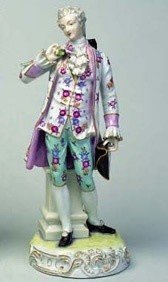

最初は輸出用の人形を陶器で製作されていました。こういうフィギュリン。

かなり細かな造形がなされているこの美術品のような商品は「セトノベルティ」と呼ばれています。え??ノベルティ??と思われる方もいらっしゃるかと思いますが現代の「ノベルティ」の意味とは違いまして、『特別な』という意味で付けられた名前のようです。(現地の方から)

業界内でも下に見られる「型屋」の仕事

吉橋さんのお父さんの代から食器の型を製造しはじめられたそうですが、陶磁器づくりでは要となる原型を手掛けているにも関わらず、分業制では何故か下流に位置されていたようです。そのため技術も工賃も何故か安く抑えられている。というよりついでに作るようなタダだと言う感覚に近い。

(ここがクリエイティブ産業と全く商習慣が違うところです)

ちなみに、陶磁器産地の職人の皆さんは自分たちで陶器を買うことが無いため(家にやまほどありますから)商品への価値観感は僕らとはまるで違うなと感じます。

これはどの製造業の産地の人あるあるですが。

そして当時は愛知ということもあり、自動車メーカーの部品関連、ボンネットなどを石こう型で設計されていたそうで、車のほうが陶磁器の倍の工賃が稼げていたとか。そこで、食器から自動車業界の型製造へ転向することにしたそうです。

(吉橋さんの工房は窯業では珍しい天井に大きなクレーンが。当時の名残り)

最初はファッション業界で働いていた吉橋さんは28歳から父親の下で修業を始めた際は仕事はクルマの型づくりがメイン。そのうち3DCADといった設備化が進んだ自動車業界では型が必要でなくなる環境へと変化しはじめました。型職人として5年目を迎えた年には自動車関連の仕事が一切無くなるという、まさに下請けの憂き目を見ることに。(当時自動車の部品の下請けをするなら新たな現場設備の投入(多額の設備)をするよう要請があったそうですが吉橋さんはCP化の波を見て辞める判断をされた)

そして再び食器業界へと舵を切っていかれるのですが、長年自動車業界の仕事をしていたこともあり、組合にも所属されてこなかったこともあり、馴染みの取引先があるわけでもない。

ですが、当時冷え込んでいた陶磁器業界。5000万円あった売上げは2000万円に落ち込み、父親、自分、そして2人の従業員を抱えて、「明日やる仕事がない」といった状況に追い込まれていたそうです。

国内生産で成り立っていた陶磁器の商流は、現在では生産拠点が海外に移り、国内での製造受注が減り、ものづくりに携わっている企業のほとんどが仕事を失ってしまうことになり始めているのは瀬戸でも起きていました。

精巧な手彫りができるのに、どうして自社でやらないの?

当時、吉橋さんは出会ったときからよく話していたのは

「型屋の工賃は戦後からほとんど変わっていない。この業界に入ったときから、型屋のままでは厳しいのが目に見えていた。商品が必要なことはわかってはいるけれど、なかなか踏ん切りがつかない…」

でもそんなにも厳しくなっている状況を目の当たりにしてきているにもかかわらず、そしてこんな凄いモノがつくれるのに、なんで自社で開発しないのだろう??と疑問に感じていました。

「型屋が自社で企画販売するのはタブー」

そんな疑問に思っている僕は新たに陶磁器業界の“常識”を知ることになります。

本来、陶磁器業界では問屋や窯元から仕事をもらっている型屋が自社で企画し、完成品を販売するのは業界的にはNGとされていました。

依頼主が企画した商品の内容を請け負っている型屋が知っているので、似たような企画が漏れたり、他所で出回ることを警戒したからです。(分業産地からは何かが売れると似たような企画があちこちからいっぱい出現します(苦笑)

もし、型屋が自社商品を出すような行動に出ると(たとえオリジナル企画でも)元の依頼主である問屋や窯元は、これまで出していた型の仕事を引き上げるのがこの産地の暗黙のルールだったそうです(今は随分変わっているかもしれませんが)

そんな話も吉橋さんから伺ってましたが、廃業寸前の窮地に立たされ、旧来の商習慣にとらわれている場合ではないのですが、開発が進んでいる中でも、自社の名前で出すことは最後まで悩まれてました。

「やったことがないことを、やりたがらない」

そしてもうひとつ、陶磁器の窯元では表面に凹凸がある企画を極度に嫌います。凹凸がある器でシリーズを組むとなると、それ専用の型が必要となってコスト高になってしまういます。なので同じ型をなるべく流用して、色や絵柄でバリエーションをつけるの商品企画多いのは陶磁器界の商習慣でもあります。なので、型づくりも模様を彫ることはほとんど無かったそうです。

確かに、和洋の食器は表面はフラットな形状ばかりです。もし凹凸をつくったら、他とは確実に差別化できる違う商品が生まれるわけです。「吉橋さんは他の人ができない技術を持っている。こんな強みがあるのに、それを使わないのはもったいない」と吉橋さんと話しました。

あの有名なクマのフィギュアの原型師で、吉橋さんよりも凄腕だとか。

商品を通して、誰もできない技術が広く知れ渡る

セメントの社内スタッフともアイデアブレストをしはじめ、話していく間に手編みのセーターをそのまま陶器にしたら面白いんじゃないかと。

アランニットの模様を表面に彫り込んだ陶器の湯飲み茶碗「Trace Face(トレースフェイス)」はそんな雑談から生まれた商品。

細かなニットの編み目を緻密な手彫りでリアルに再現しています。

「手編み」を「手彫り」で表現したわけです。ラタン柄もあって、いずれも原型を完成させるのに、吉橋さんは連日何度も型の試作を作っては僕らとやりとりし、やりなおして、

また作って、細かな部分を調整し。。と制作日数をかけた労作です。

で、紆余曲折あり、やっと完成した原型でしたが、窯元泣かせでもありました。

吉橋さん(型)→生地屋(土)→窯(焼成)と分業を吉橋さん自らがハンドリングしていくことになりました。

窯を持たない吉橋さんは、焼成の際は別の会社に協力してもらうことになります。おとなりの岐阜県美濃の窯元で焼いてもらいました・・・・

釉薬をかけたところ、表面に凹凸のあるものを焼いた経験がなく、最初はつくった半分が不良品になってしまい。。で、何度も失敗を重ねるうちに、次第に安定してきました。

新しいことに開発をする上でこうした手間と面倒は必ずついてきますが、開発の段階で(今でもですが)吉橋さんがいつも言う言葉。

「やってみたことがないので、やってみます」

まず焼くことは何とかできましたが、今度は新たな工夫も必要になりました。

陶磁器は通常、表情を出すために釉薬という液体を仕上げにかけています。

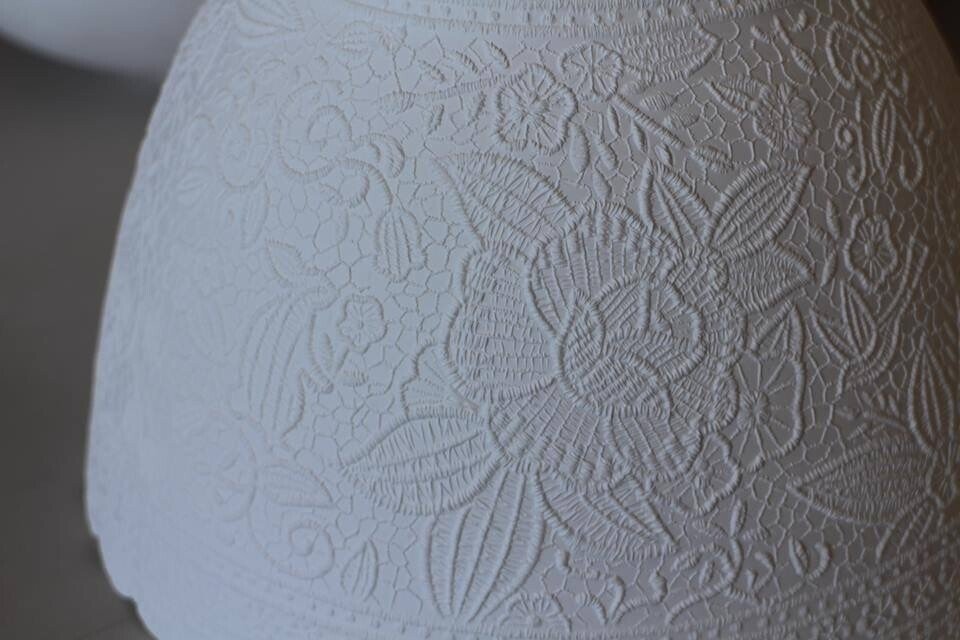

このツヤっとした感じが釉薬です。で、トレースフェイスでも釉薬をかけてみたのですが、せっかくの凹凸が釉薬で埋まってしまう仕上がりに↓

なかなか見た感じがモッタリとしてしまって、型の細かさが消えてしまってます。そこで思い切って釉薬をかけるのをやめました。すると、編み目がより立体的に浮き上がり、手に持ったときもしっとりと心地良い凹凸感が楽しめるような仕上がりになりました。

こうした試行錯誤の苦労の末に完成した商品は「今まで見たこともない」と展示会で話題になりまして、バイヤーさんとの商談も進み、デザイン性の高い商品をそろえ、全国の小売店がその動向に注目する東京・表参道のミュージアムショップにも導入していただきました。

ただ、ほどなくして人気雑貨店やあちこちのメーカー、海外からも似たような商品が登場するという、そのまま海外へ持っていって写したかのような完全コピーも。そしてそれぞれがけっして価値を上げるわけでもなく、もとの規格品より安く売る。最悪・・・。

その後、同じセーター柄のどんぶりやランプシェードも開発しはじめました。ちょうどそのころ、テレビ番組『ガイアの夜明け』(テレビ東京2012年放映)が僕らのことを取材していて、一連のモノづくりの模様が番組として流れたこともあって反響は予想を超えるものとなりました。

素晴らしい技術の生かし方を見つける。

自分にはどういうことができるのか、そして他ができなくて自分にできることとはなにか、そういった強みに気がついていない町工場や職人はまだまだ多いなと感じます。

ピンチの時ほどその強みが自社にとっての頼りになる武器にもなっていく可能性がありますので、自分の会社にはどんな設備と技術があるのか1つ1つバラバラにしてみて見つめ直してみるのは大切な経営行動だなと思います。

どの産地のどんな工場でも、いつもやっていることだけに目が行きがちなのですが、もし自分がこの業界なければ、他にできることがあるのではないか、その設備からどんなことができるだろうか、などできるだけ客観視点で自社にある強みになる可能性を洗い出して整理したほうが良いかと思います。

(これはなかなか難しいことかと思いますが、社内でも比較的新しい社員さんと検討するもの一つの手ではあります)

細かな手彫りの技術を持ちながら、吉橋さんもその生かし方を気づいていませんでした。こうした技術をわかりやすく伝えていくには、その技術を最大限に活かした具体的な商品にすることがその方法のひとつだったと僕は感じてます。

具体的な商品にすることでより多くの人が見る機会が増えますし、そうすることでメディアでも取り上げてくれるチャンスは増えます。自分が持つ会社の技術や素材、付き合っている人、会社などの見える資産と見えない資産を調べて整理して、その資産を有効活用できる手をまずは考えてみることがとても大切なことがわかっていただけるかと思います。

中小企業診断士やコンサルタント会社にすぐに頼まずとも、

手探りでもまずはできるところまでは自分でやってみることは大事だと思います。

「凹凸のある器をつくらない」という業界常識を変える

新しいモノをつくり、今までにないコトを起こす時ほど、これまでの常識を疑い、常識を覆すのがある意味、常識かなと。ハマってしまって見えなくなるときこそ。

専用の型が必要だとか、焼くときも不良品が出やすいとか、コストが掛かるとか、手間が掛かるからとか、、、作りやすい企画が続いてきたのは作り手のエゴでもあって、欲しいと思ってもらえる売れる商品をつくるという視線とは違ってきます。

すでに同じような商品が氾濫している中で、少しでも商品が売れたいと願うなら、売り場にないものをつくるしか無いのです。

型屋だからこそ、原型の制作技術があったからこそ、小さな会社だからこそ、大きな会社ではできない、面倒だと思われていることを、思い切り最大限に引き上げてやってみることは厳しい状況を突破できる機会にもなるんだと僕らも実感しました。

(↓富山県の時計メーカーとの産地を超えた協業企画も手掛けました!)

当然ですが今までやったこともないことに挑戦するのはいつも手間が掛かるし、面倒も多い。(本当に面倒なことが続きました(笑)吉橋さんも手編みのセーター柄を彫るのに物凄い時間と手間が掛かりました。焼くときも、凹凸に慣れていない窯元は苦労していました。

新機軸を打ち出すにはそうした労を惜しまずにやりきるしかないのです。

小さい会社こそ、こうした面倒なことや手間がかかることに挑戦していくしかないのです、時代に見合った新たな価値を生み出していくため、技術者にとっても不可欠な要素だと思います。

決して僕たちのデザインだけが状況を変えたのでは無い。

大変だったけれど、それを乗り越えた先に、誰も手に入れたことがない独自性や新しさ、そして買い手に与えられる驚きや喜びが待っているのだと思います。

だからこそ、そこから見える景色は格別なのかもしれません。

【そして10年後。ようやく新作が出来上がりました!!】

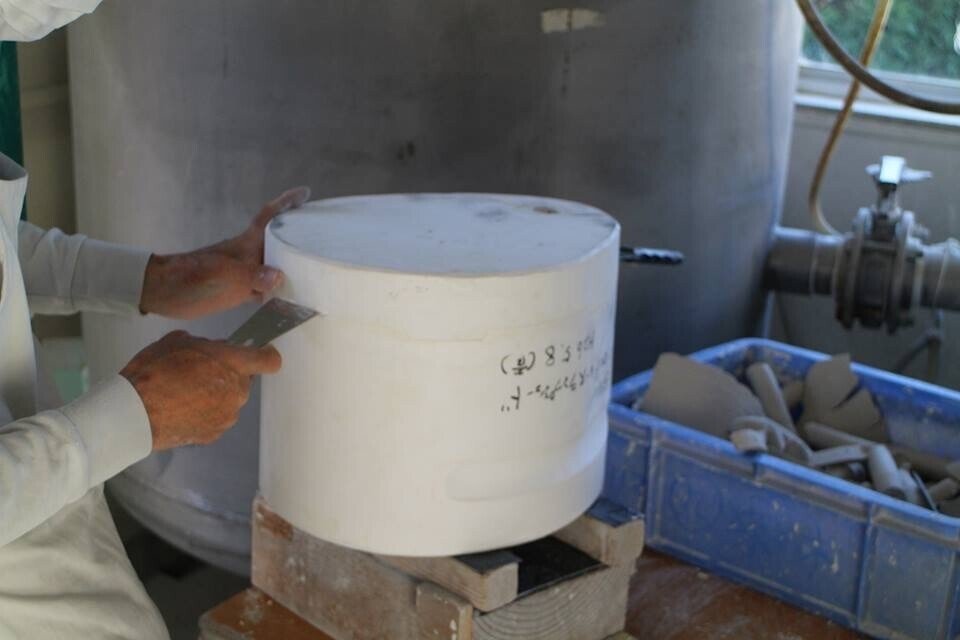

最初の原型ベース。

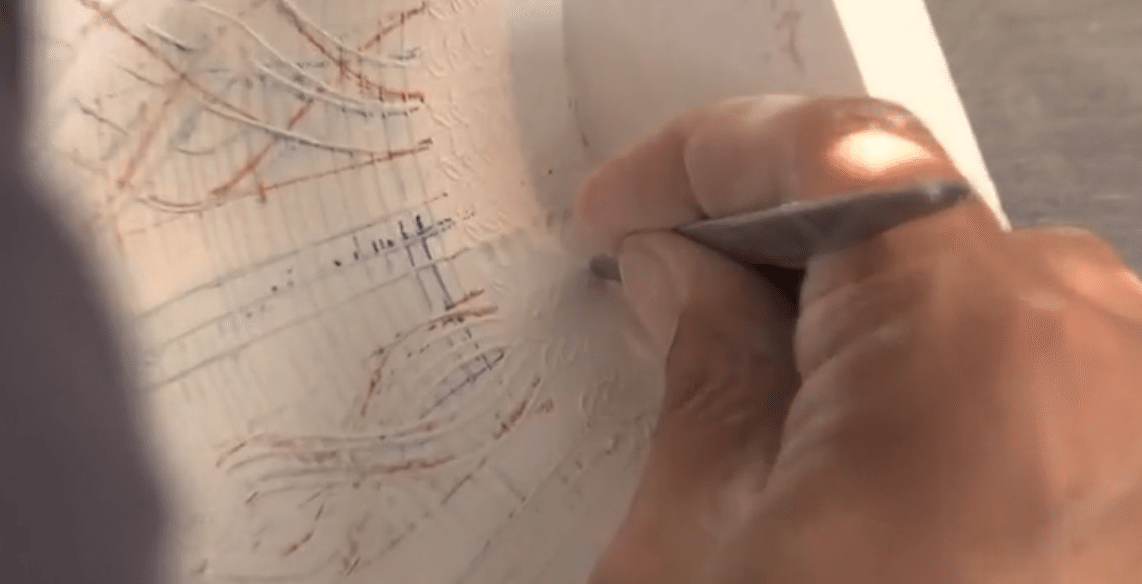

石膏に柄を写し取って彫り込んで行きます。

圧力鋳込成型の型に陶土を流し込みます。

型から取り出すのはめちゃくちゃ大変

繊細なレース模様を陶磁素材に彫り込みました。

光を通すとまた違う表情を見せる陶磁のシェード。そしてもうひとつ、東大阪のヘラ絞り技術で作られた真鍮製の皿が付いているのですが、

こちらにアロマオイルを垂らすと電球の熱によって香りが広がります。

ベッドサイドで眠りをサポートしてくれる香りと一緒に使ってもらえたらと。

職人の吉橋さんはこちら。

陶磁器業界の型屋の仕事の未来は決して明るいとは言えないのですが、

僕らは今を生きる職人の道を少しでも前向きな気持ちを盛り上げ、そしてその道を照らすきっかけを作ることはできる。ができればと考えてます。

で、、、、

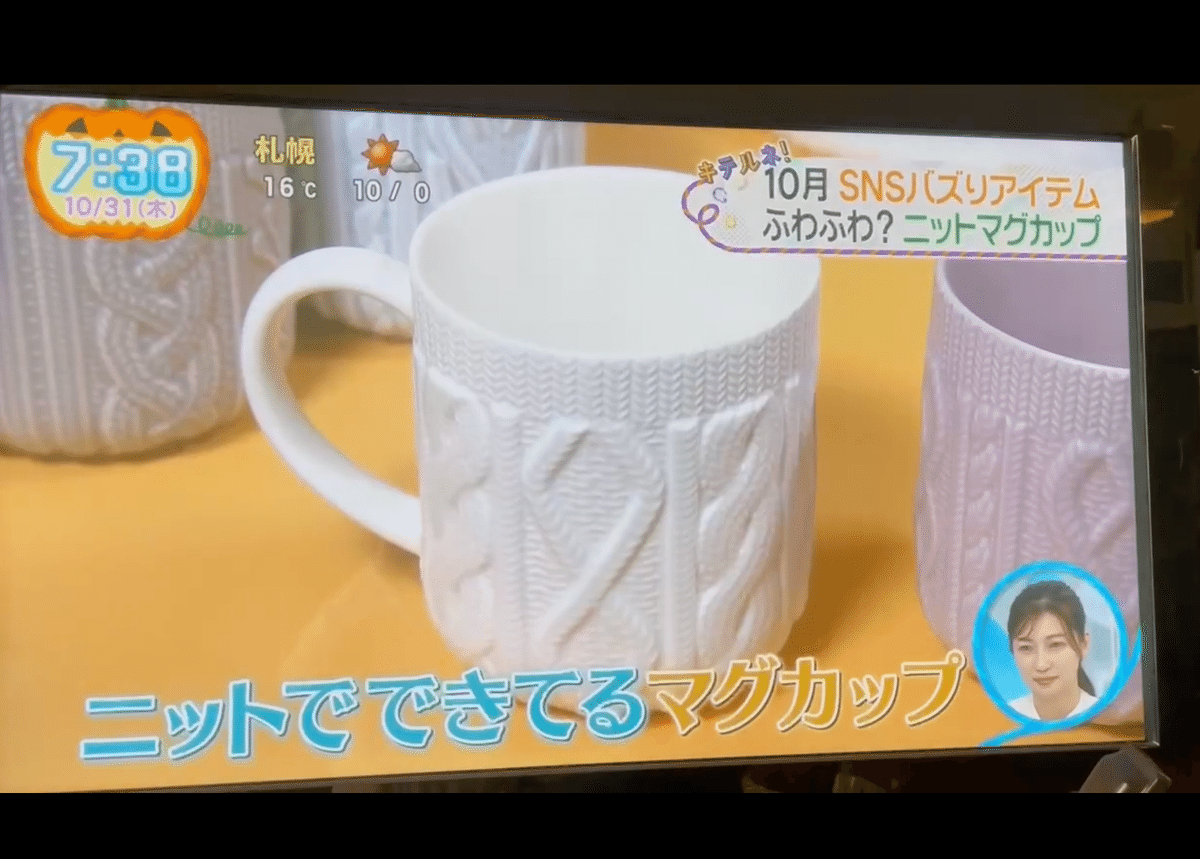

また、最近似たようなカップが。。。

この15年前にセーターの袖口をイメージして愛知県瀬戸市の原型職人と作ったニット模様のカップが最近朝のニュースで似たような企画もデビューしてる事をスタッフから教えてもらいました。

この企画はデッドコピーでは無いよと、おっしゃる知財関係者の方もいますが、

(まんま同じような模倣する会社ってほとんど無いかと思いますが)こういう事にモヤモヤすることはデザインに関わる人ならわかるかなと。

最近はSNSバズったネタ拾いする会社が多い気がします。製造販売されているフランフランさんによると、2024年の9月にSNSで投稿されている模様。

ちなみに僕らのニットカップは発売は15年前。

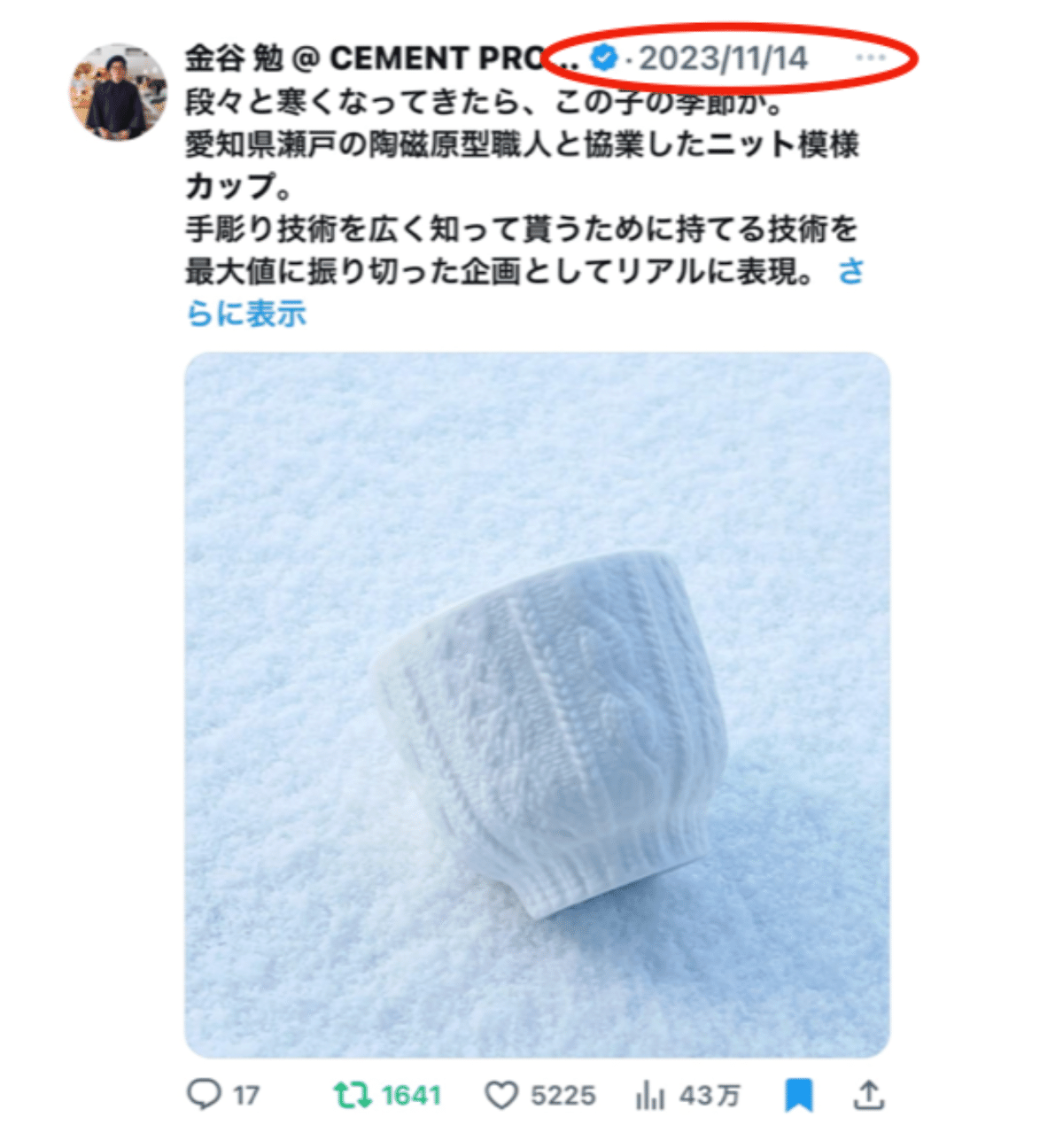

SNSだと昨年の2023年11月に43万インプで、バズりもしてるんですよね…

大きな会社が上書きしていくと波が変わります。

小さな会社が少しづつ積み上げてきた石が崩れることもあります。

もうかれこれ色々な会社が出しているので半ば諦めていることもありますが。

小さな会社が自社で考えた企画や生み出したデザインなど、経営資産を守るというのは難しいなと感じます。