『天人五衰』三島由紀夫 著

カフェ店主おすすめの一冊と、個人的に気に入っているツボをご紹介します。

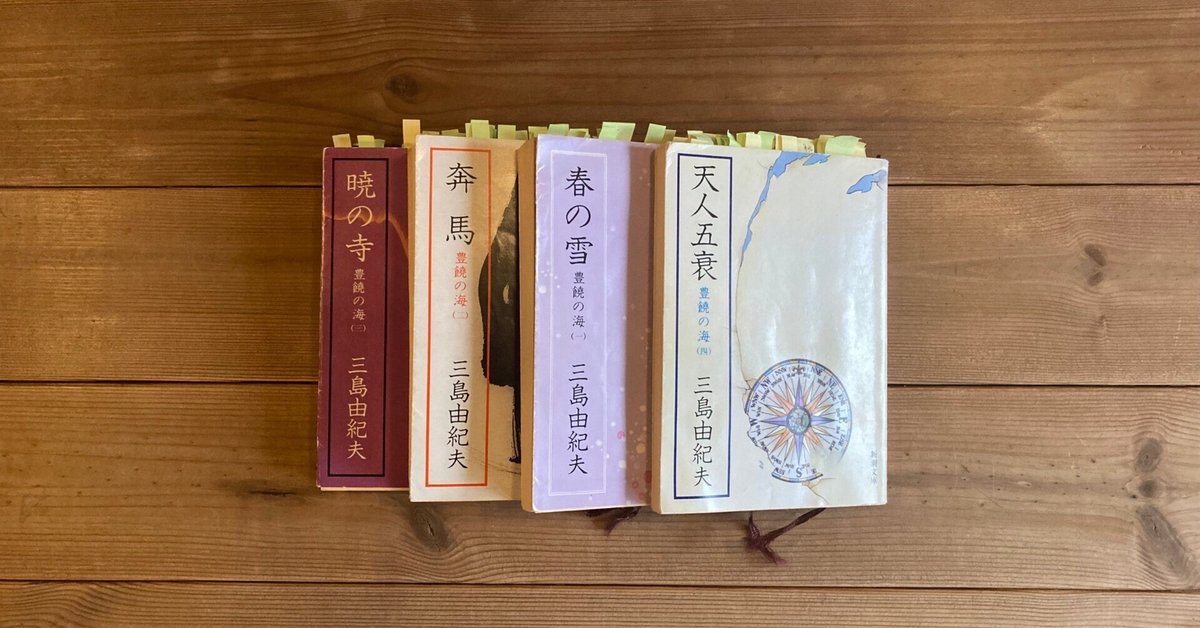

今回は、ついに『豊饒の海』最終巻、『天人五衰』です。

第1巻~3巻はこちら。

第1巻から続く転生の目撃者、本多繁邦は76歳の裕福な老人で、生まれ変わりの印を持つ4人目の主人公=安永透16歳と出会います。

透は「凍ったように青白い美しい顔」をして、中でも目が最も美しく、けれども心は冷たく、「見る」ことに関して特別な執着と能力を持つ少年。

本多と透は、同じ「見る側の者」としての「悪」を備え、両者とも理知的な人にありがちな「全ては自らの意思でコントロール可能」という傲慢さと、この世界を俯瞰したある種の諦観を持っています。

透を養子にすることで、本多の晩年が悲惨な様相を呈していくのですが、至るところにそれを予感させる不穏な描写がちりばめられ、読んでいて暗澹たる気持ちになってしまう本作。

そもそもタイトルにもなっている「天人五衰」とは、「天人命終の時に現れる5つの衰相」のことで、この終末の5つのサインが何度も象徴的に登場しては、こちらの気を滅入らせます。

とはいえ、やはり三島の美しく意地悪く素晴らしい表現は魅力的でした。

さて、この一冊のわたしのツボは、「対比」です。

もともと全巻通じて「美醜」「善悪」「老若」などの対比を感じる作品なのですが、本作でも「本多と透」「本多と聡子」「無意識と意思」「港と船」「この世界と幻の国」等々、比較してしまう2つの対象があちこちに存在します。

そして何より、第1巻『春の雪』と第4巻『天人五衰』の対比を考えずにはいられません。

主人公の清顕と透は、どちらも美しくナルシストで自己中心的。

その相似は、『奔馬』の勲、『暁の寺』のジン・ジャンには無かったものです。

けれども、思うまま感情的に恋に生きて死んだ清顕に対して、透は自らを統御して計画的で、純粋さの欠片もなくどこまでも邪悪。

彼らの相手役となる聡子と絹江も、一見対極に位置しているようでいて、明らかに意図的と思われる共通点があります。

どちらも悲恋と妊娠を経験し、世を捨てた狂女。

ただし、聡子は世間的に狂女とされただけの実は聡明な女性で、あの三島に、老いてもなお美しく清らかに描かれる唯一の登場人物であるのに対し、絹江は醜いにもかかわらず自らを絶世の美女と信じ、自分で世界を裏返した完璧な狂女です。

第1巻と第4巻の不思議な共通点と相違点で、全4巻の物語はループして戻ったようでいて確実にズレており、透が「20歳で死なない」という決定的な変化によってそのループは途絶えたのか、それとも形を変えてまた巡っていくのか……。

そして、透の失明後の破滅的な未来を予感させる兆しにも、本多は嘆くどころか目を輝かせます。

透は相当歪んだ人間ですが、本多の歪さもかなりのもの。

もしも映像化するならば、本多役はぜひとも長塚京三で観てみたいものです。

先に述べた「天人五衰」という終末の5つの兆候の一つに、「本位を楽まず」というものがあります。

ここでいう「本位」とは、「本来の位置・もともとの場所」だと思われますが、輪廻転生に憑りつかれ、はかなく消える他人の人生の傍観者であることに執着した本多の、「美」「若さ」「自らの意思を超えた何かに突き動かされるひたむきさ」への憧れと嫉妬はすさまじい。

自分が決して手にすることができなかったものを見つめ、常に己と比較して生きるのは、他人の一生にかまけて自らの生を蔑ろにすることに他ならず、「本位を楽まず」とは、本多自身がその人生を通じて行ってきたことです。

ふと本多は五衰の一つの、「本位を楽まず」という言葉を思い出し、ずっと昔から本位を楽しんだおぼえのない自分が、一向に死なないのは天人ではないせいにすぎぬのかと、愚かな事を考えた。

「対比」とは、2つのものを比べることですが、「他人とくらべるのをやめると、人生はぐっと楽になるよ」という、わが家のトイレの格言まで思い出されます。

終盤、81歳の本多は体の不調を通してようやく、自らがすべて統制し支配できるという傲慢さを喪います。

何事かを計画しかつ意思しようとする、人間精神のあの最も邪悪な傾向をも喪った。それこそある意味では、肉体の苦痛が与えてくれるこの上もない解放だった。

自分はすでに罠に落ちた。人間に生まれてきたということの罠に一旦落ちながら、ゆくてにそれ以上の罠が待ち設けていてよい筈がない。すべてを愚かしく受け容れようと本多は思い返した。希望を抱くふりをして。印度の犠牲の仔山羊でさえ、首を落とされたあとも、あのように永いこと跑いたのだ。

「人間に生まれてきたということの罠」。

どうしても、三島自身の最期を思い出して切なくなります。

ラスト、老体に鞭打って聡子のいる月修寺へと向かう本多の前に、4回蝶が現れ誘います。

……道幅半ばで松の枝先の影が途絶えているのを、一つに数えようか、半分に数えようか、と思い迷った。

……(略)……

そこで又一休みして汗を拭ったとき、はじめて蝶を見た。遠目には影絵の蝶が、近くへ来ると、羽の朽葉色を彩るコバルト色が鮮やかに見えた。

沼があった。沼辺の大きな栗の強い緑のかげに休んだのであるが、風一つなくて、水すましの描く波紋ばかりの青黄いろい沼の一角に、枯れた松が横倒しになって、橋のように懸かっているのを見た。……(略)……

まだ穂の出ぬ芒や、猫じゃらしの間から、よろぼい出た蜆蝶を追うようにして、本多は立ち上がった。……(略)……

檜林がやがて杉林に領域を譲る辺りに、一本孤立した|合歓《ねむ》があった。杉の剛い葉の間にまぎれ込んだ、午睡の夢のようにあえかな、そのやわらかい葉叢が、タイの思い出を本多に運んでくると思う間に、そこからも一羽の白い蝶が翔って、行く手へ導いた。

……(略)……

その杉木立の暗みの中を、白い蝶がよろめき飛んだ。点滴のように落ちた日ざしのために燦と光る羊歯の上を、奥の黒門のほうへ、低くよろぼい飛んだ。なぜかここの蝶は低く飛ぶと本多は思った。

これは、どう考えても「松枝清顕=コバルト色の蝶」「飯沼勲=蜆蝶」「ジン・ジャン=白い蝶」で、4回目の羊歯の上を低く飛ぶ白い蝶は、3回目の蝶と同じ個体なのか判然としませんが、早逝した他の3人のように飛翔できなかった安永透に思えます。

そして、ついに月修寺で再会した83歳の聡子の驚くべき言葉は、いったい何を意味しているのでしょうか?

この冬、謎めいた輪廻転生物語の結末に、思いを巡らせてみるのはいかがでしょうか。

さて、1年以上にわたって、『豊饒の海』全4巻をご紹介いたしましたが、当初は第1巻『春の雪』のみの投稿で終えるつもりでおりました。

ところが、Magobee66さんがわたしの投稿を機に本書を読んでくださり、さらには大変ユニークな視点から記事を投稿してくださって、以後各巻交互に記事を投稿するという楽しさに励まされ、おかげさまで全巻の紹介に至りました。

Magobee66さんのユーモアあふれる中にも深い知識と考察で組み立てられた記事には、わたしなど遠く及ばすお恥ずかしい限りですが、なんとか最終巻まで辿り着けてホッとする気持ちと、終わってしまったのが寂しい気持ちと、入り交じって不思議な感覚です。

まるで、独りで拙いステップを踏んでいたら、手が差し伸べられて一緒にダンスを踊ってもらえたような気分です。

打ち合わせたわけでもなく、noteでこのような連なりの投稿ができましたこと、大変光栄に思います。

Magobeeさん、どうもありがとうございました!

ぜひ、こちらの記事もご覧いただいて、また違う『豊饒の海』を味わっていただけたらと思います。