デザイナー・ダイアリー「John Company: Second Edition」

本記事は、2021年3月17日から同年4月15日にかけてBGG上に投稿された「John Company: Second Edition」のデザイナー・ダイアリーである。

「John Company: Second Edition」は、「ルート ~はるけき森のどうぶつ戦記~」や「パックス・パミール:第2版」を手がけたCole Wehrle氏の旧作「John Company」のアップデート版である。

本作品の日本語版は発売されていないが、一部で熱狂的にプレイされており、訳出する意義があるように思われる。ゲームとしての良さ悪さはさておき、テーマをゲームに落とし込んだ極地の1つとして、このゲームに触れる意味合いはあるだろう。

とはいえ、"危険なゲーム"と呼ばれても仕方のないゲームだ。それはデザイナー自身が自覚的であり、このゲームに触れようという熱心なボードゲーマーが言語的な障壁を理由として、デザイナーの意図を看過するのは避けなければならないと思われる。ゲーム中のある動きを見てある歴史的事象を想起するのは、一定の知的水準のある者からすれば当然の話である。しかし、デザイナーが意図することは、こういった細かなディテールに関するひけらかしではないということは明確にしておくべきであろう。

なお、蛇足であるが旧版のルールブックに記載されていたものを補遺として掲出している。悪名高きPhil Eklundのエッセイは、"帝国の幻想"を知る上でなお意味があろう。

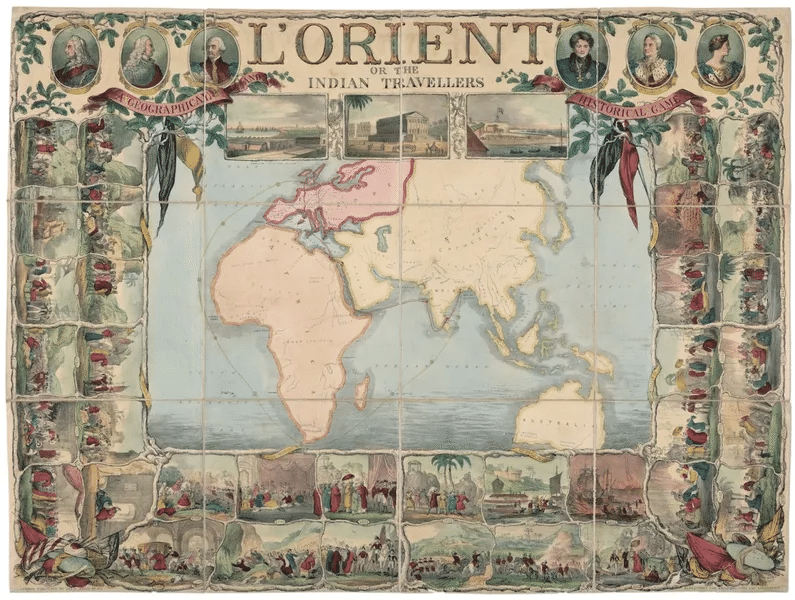

元記事は各記事の冒頭におけるリンク先を参照されたい。ヘッダー画像は、(上半分は割と有名な絵画であり、)本作品の非常に興味深くて示唆的な箱絵をBGGから引用させていただいた(クレジット: Cole Wehrle)。

その1:帝国に参画するということ

これから数週間にかけて、「John Company」の新版の制作について数本のデザイナー・ダイアリーを共有しようと思う。私がゲームに関して従前書いてきたものよりかは少し短くて焦点を絞ったものとなるだろう。この変化については2つの理由がある。まず、「John Company」は既に存在しているゲームであり、旧版と新版との間の重要な変更点を主として伝えたいと思う。願わくば、この新版が自分の好みに合っているかどうかがわかっていただけるといいなと思う。次に、皆さんの多くが既に知っているであろうが、Wehrlegig Gamesは私自身の熱意に任せたプロジェクトであり、私の作業は早朝と週末に限られている。いつか、私はこのゲームに関してより真剣な考察を書き上げたいと思うが、今、それをきっちりと行う余裕はないんだ。

そうは言ったが、最初の投稿は、それ以降の投稿とは少し毛色が異なるものとなる。私は、「John Company」を語ることから始めるのではなく、その政治性について語ることから始めたかったんだ。

数週間前、No Pun Includedがボードゲームにおける植民地主義に関する一連の動画を投稿した。この動画は素晴らしいので、みんな見るべきだね。この動画において、植民地をテーマとしたゲームの中で数少ない肯定的な例であるとして「パックス・パミール:第2版」が取り上げられていた。そうして言及してもらえることに感謝の念を抱く一方で、私の中の学者的な側面からすると、その動画を撮影しているところに駆けつけて(the academic in me wants to rush to the scene)、多くの注意事項を述べたくなるものだ。例えば、「パックス・パミール:第2版」は植民地主義についてあまり多くを語っていないと思うが、帝国主義がテーマとなっており、植民地主義と帝国主義との間には密接に関連する重なり合いがある。それに当然のことだが、前提として

、植民地主義をどう定義したいのかに大きく左右される話だ。

No Pun Includedの動画を見て嬉しかったのは、ポストコロニアルの考えについての議論が含まれていたことだった。個人的には、ポストコロニアルは、私自身のデザインの実践において、間違いなく根本的な枠組みとなっており、私が手がけた全ての歴史ゲームを特徴づける思想体系である。

私は、かつて「John Company」のデザインについては多く書き連ねてきたが、その政治については詳細に語ったことはなかったと思う。「John Company」の新版がまさにKickstarterで開始されるというところで、その中に立ち入ってみるには良いタイミングのように思た。

「John Company」は、18世紀及び19世紀の帝国をテーマにしたゲームシリーズの2作品目となる。1作品目である「パックス・パミール:第2版」では、プレイヤーは、大英帝国とロシア帝国との間の世界的な敵対関係に翻弄されながらも、安定した国家を形作ろうとするアフガニスタンの小さな政治派閥の役割を担った。このゲームにおいて、ヨーロッパの諜報員はにつかわしくない(clumsy)侵略者であることが多く、彼らの利害というのは完全に外側から見るものだった。この見晴らしの良い視点(This vantage point)は戦術的な意思決定であった。このゲームのファンは主として西洋人であり、帝国の本質に関する多くのバイアスが、彼らの(そして私自身の)主体的な位置付け(subject position)に織り込まれてしまっていることがわかっていた(※バイアスから逃れられず、何らかの色眼鏡を通してしか見ることができないということがわかっていた)。こうした理由で、まず、私はプレイヤーが慣れ親しむようにしたいとは考えず、新鮮な目でこのゲームのテーマの問題に取り組んでもらえるように、あえてほとんど知らない設定の中にプレイヤーを置くことにした。

Ross Connell(moregamesplease.com)による画像

プレイヤーが「パックス・パミール:第2版」を最初にプレイすると、このゲームはアブストラクトっぽいというコメントがよくされる。これは、このゲームの設定が印象に残らなかったということの非常に良い言い回しだった。このコメントは、このゲームのデザインに対する侮辱的な発言のように思えるかもしれないが、私はそのようには受け取らなかった。そうではなく、このコメントは、このゲームの設定がプレイヤーにどの程度異質なものなのかを私に示唆してくれたのだった。プレイヤーは、自明な文化的、物語的な基準というものを持ち合わせていなかった。そして、プレイヤーがこのゲームをプレイしてその設定を学ぶにつれて、つまり、プレイヤーがルールブックの裏面に私が書いた短いエッセイを読んだり、数枚のカードを見たり、この題材に関する本を手に取ったりするにつれて、プレイヤーはプレイするたびにこのゲームの物語により強い衝撃を受けることになる。「パックス・パミール:第2版」では、プレイヤーに対して、ある時代と場所について単一的な感想を残す意図はなくて、探究のきっかけになるようにしていた。これは、複雑な題材に関する長大なゲームシリーズを始めるのに適切な方法のように思われた。

「John Company」では、この視点というものが切り替わる。このゲームは、直接的に大英帝国の力の源泉と関連している。とりわけ、このゲームは、アカデミックな同僚たちに感銘を与えたいと考える人たち(私自身も含まれる)が時として"帝国の幻想"と呼ぶものの形成過程をテーマとしている。この用語は非常に単純な意味を有している。基本的には、民族、組織、帝国が自身のことや自分たちが存在する世界ををどのように考えているかということだ。そういった民族、組織、帝国がそんなふうに行動する理由をよりよく理解できるようになるため、こういった概念は重要となる。そして、帝国について"どのように"と"なぜ"を理解することで、こういったシステムがどのようにして都合の良い部分に根深く残っていて、この影響力を解体するために行動したらいいかということを、より深く理解することができる。

「帝国連合 1886年の大英帝国の拡大を示す世界地図」

初めに言っておかなければならないことは、こうした探究がイギリスやインドにおける行動を美化する(flattering)ものではないということだ。帝国主義には複雑な系譜があるけれども、この用語に対する現在の理解の多くは、18世紀及び19世紀初頭においてイギリスとインドとの間で起こった出来事に由来していると思う。そして、イギリスの行動を理由としてイギリスを非難することは、時間を消費するには完璧に合理的な方法だけれども、「John Company」は更に深掘りして、いくつものイギリス国内の(文化的、商業的)制度が帝国の基盤のもとに構築されていたかを示そうとするものだ。「John Company」は、この帝国の形成をテーマとするゲームかもしれない。だが、同時に、ポストコロニアル思想が染み渡った、完全なる反植民地主義のゲームでもある。

ポストコロニアル理論は単純な概念とはいえない。実際には概念ですらない。20世紀半ばに起源をもつアイディアや学問手法の集合体と捉えたほうがいいかもしれない。ポストコロニアル理論は広範囲の分野、手法、意見を包含している。そして、その思想体系においては、2人のポストコロニアル理論の思想家がそのテーマに関する最大の問題に対して同じ意見を持つ保証はないのである。

私が中心的な価値観(ethos, ※エートス)を全て結びつけるとしたら、次のようなものになる。帝国であるという経験は全てを変容させる。人と人との間の関係性を再編成する。経済や地政学を混乱に陥れる。どのように歴史が記述されるかを変えてしまう。そして、帝国について書いたり考えたりしたいのであれば、その事実と立ち向かわなければならない。

私が最初にこの思想体系に出会ったのは、フランスの植民地であった西インド諸島の精神科医であり、ポストコロニアル理論の基礎となる文書を書き上げたフランツ・ファノンの著作を通じてであった。私の人生においてその時点までは、帝国という概念は純粋に地政学的な観点から理解していた。基本的に、私は、帝国のことを、偶然にも規模が大きくて様々な民族を統治していたことが多いという理由のみで特別であった国家だと考えていた。

この理解は誤りであるとはいえなかった。しかし、それは、ファノンの描いた(※帝国の)全体像の重要な部分を見過ごすものであった。ファノンが強調したのは、帝国であるという経験が、どれほど人と人との間の関係性を変容させたか(「黒い皮膚、白い仮面」(1952年)参照)、どのようにして帝国への抵抗がその関係性の特質によって通告されてしまったのか(「地に呪われたる者」(1961年)参照。まだ読んだことがないというなら、読んでみてほしい。)ということだった。

しかし、ポストコロニアル思想は、必ずしも帝国によって阻害された人たちを中心としていたわけではなかった。帝国主義は諸刃の剣なのである。この場面では、エドワード・サイードのような思想家が必要不可欠となる。「オリエンタリズム」(1978年)において、彼は、ある研究者が後年西洋の東洋に対する"愛憎"関係として総括したことを説明していた。つまり、それは、多くの西洋の研究者が東洋に焦らされると同時に嫌悪するとともに、東洋の世界を、自分たち自身が思い描いた東洋の姿に合わせるために自分たちの学術的なスキルを使用しようとした方法に関してのものである。オリエンタリズムは、帝国が阻害された人たちの身体と心を従属させる以上のものであるということを理解するための枠組みを与えてくれる。それは知的生産を腐敗させ、次に、人々が疑念を抱くことなく相互理解できなくなるようにしてしまう。

これにより、様々な帰結をもたらすこととなる。サイードの後期のキャリアでは、彼は自分の焦点を際立たせて、どのようにして帝国であったという経験それ自体が日常に組み込まれているか注意深く観察した。彼は、とりわけあまり帝国について多くを述べていないように思われる小説に注意を払っていた。「文化と帝国主義」(1993年)においては、ジェイン・オースティンの小説である「マンスフィールド・パーク」(1814年)の有名な読解を披露した。そこでは、彼は、帝国がオースティンの作品を形成したとされる多くの具体例に光を当てている。サイードが言うには、次のとおりとなる。

オースティンによれば、いかに孤立し隔離されたイギリスの場所であっても、外国からの生計の手段が必要となると結論づけられなければならない。カリブ海にあるトーマス卿の所有地は、(1830年代までに廃止されなかった)奴隷労働によって維持される砂糖プランテーションでなければならなかったのであろう。これらは死んだ歴史的事実ではなく、オースティンが間違いなく知悉していたとおり、はっきりとした歴史的な現実なのである。

いくつかの点で、「John Company」と「An Infamous Traffic」は共に、オースティンの著作やそのほかの19世紀の小説家に対するサイードの観察についての派生的な省察(extended meditations)となっている。このゲームは、帝国を矮小化するのではなく、その影響力の及ぶ範囲を示すための見晴らしのよい視点を採用している。このゲームがほかに何も作用しないというのであれば、ベンガルにおける交易所(商館)と田舎の豪邸におけるカントリーダンスとのつながりを明確に示しておきたい。

ゲームのデザインに関していえば、この物語的なアプローチにマイナス面がないわけではない。プレイヤーにイギリスの一族の役割を担ってもらうことで、私たちの共感性は、この帝国のドラマにおいて最も邪悪な役者に反映されることとなる。これを相殺するために、私は、風刺的で小説家的な視点を採用することに最善を尽くした。18世紀と19世紀における世界の実態よりも、ディケンズやサッカレーの最新刊を読んでいる誰かの頭の中に存在していたかもしれない世界を提示するためにね。

要するに、「John Company」は帝国の最深部にプレイヤーを突き落とすわけだ。そして、必ずしも快い体験になるとは限らないが、それ自体にブラックジョーク(dark comedy)もないわけではない。私の望みといえば、このゲームが、生々しく活動する帝国の詳細な肖像をプレイヤーに提供し、インドにおけるイギリスの隆盛と当時及び現在における西洋内部の文化と帝国とのつながりを理解しやすくするというものだ。

残念なことに、この取組みには緊急性があるものだ。シャシ・タルールが自身の著作「Inglorious Empire」(2018年)で書いたように、過去30年間にわたり、特にイギリスにおいて、帝国の歴史とそれがもたらした帰結に関してとてつもない国民的な記憶喪失が発症していた(a tremendous bout of collective amnesia)。この何も知らない空間の中で(into this vacuum)、ニーアル・ファーガソンのような最低の修正主義の歴史家が、現代に生きる人々の歴史的な蒙昧さを利用して、帝国の利益になるような馬鹿げた主張を繰り広げたのだった。こうしたことが起こるのは許容できるものではない。タルールは、こうした(歴史の)抹消に対する最善の防波堤とは、探求の作業を行うとともに、誰でも簡単に帝国の歴史を知ることができるようにして、広い範囲の人たちがすぐにわかるようにしておくことだと考えている。私の作品を提示するのは、こうした取組みに対してである。「John Company」は、願わくば帝国の本質とその文化的生産物の長い半減期についての感覚をプレイヤーにもたらす無慈悲な肖像である。これが帝国をテーマとしたゲームを制作する唯一の方法ではないことは間違いないが、この題材や今なお引き継がれてしまっている負の遺産に対する理解を深める一助となることを願っているよ。

その2:ゲームボード

2018年のクリスマスの頃に、「パックス・パミール:第2版」のファイルを仕上げたんだ。こんなことを思い出せるのは、家族に会うためにアメリカ中西部に毎年の旅行をするにあたって自分のデスクトップコンピュータを運んだというのが大きな理由だと思う。私の子供たちが寝ている早朝の間に、形にするためにハンマーで叩くみたいに、このファイルの作業をした。ありがたいことに作業量はそこまで多くなかった。物事はほぼ予定通りに進み、家に車で向かうまでには工場に全てのファイルを送ったところだった。

これから長い運転をするのに差し迫った仕事がない時ほど気持ちのいいものはないさ。私が大学院を卒業した際に、Drewと私は、大きなプロジェクトを終えてテキサスから車で戻りながら、よくデザインに関する議論をしていた(design jams)。今回、彼はミネソタに戻る道中には加わらなかったけれども、彼に電話して「John Company」の新版について話し合ったことを思い出す。「パックス・パミール:第2版」を終えたら、少し休息しようと計画してたんだが、自分が作業を開始するには、「John Company」について短い会話を交わしただけで十分だった。運転を終えた頃には、どのようにこの問題に対してアプローチしたいかについて非常に良いアイディアが浮かんでいたんだ。

「パックス・パミール:第2版」と同じく、私はいくつかの重要な部分に注力したかった。1つは、このゲームの視覚的な部分と物理的な遊びやすさを向上させたかった。初版については、必要とされている以上にゲームをプレイし難くしている部分が多くあった。2つ目に、異なるプレイヤー人数に応じてスケール感をより適合させるために、ゲームの異なるシナリオのバランスを整えた上、このゲームを安定させたいという考えの下で、大量のデベロップのリソースを投入したかった。これには、一、二人用のゲームを改善するのを手伝ってくれるソロゲームデザイナーを見つけてくることも含まれていた。最後に、ゲームの表現の幅を拡大して没入感を高めたかった。これが最も困難な目標だった。つまり、このゲームの物理的な見せ方を調整し、潜在的にはこのゲームのコアとなるシステムを修正する可能性があるということだった。

当初、こうした目標の多くは、ちょっとしたアップグレードキットを用いれば初版の所有者が第2版をプレイすることができるようになるくらいのわずかな調整を加えれば達成できるように思われた。2019年のほとんどは、Drewと私は、その目標の下で作業し、可能な限り自分たちの介入を制限しようとした。けれども、2019年の後半には、このアプローチでは、私たちがたどり着きたいレベルにデザインが至らないということが明確になった。その時点で、「パックス・パミール:第2版」が世に出回って高い評価を勝ち取っていた。次に私たちが手がけるゲームがどんなものであったとしても、「パックス・パミール:第2版」のクオリティと同等かそれを超えたものでなければならないということがわかった。私たちは「John Company」の初版が大好きではあるが、それではただただ期待に応えたことにはならなかった。

そういうことで、新年を迎えて、Drewと私は事業的なホームランを狙うこととなった。私たちは慎重であることに気を煩わせないようにして、さっき述べた3つのデベロップの目標という文脈の中でデザイン全体について考え始めた。すぐに気づいたのは、これらの目標を満たすためにはゼロからゲームボードをデザインし直す必要があるということだった。

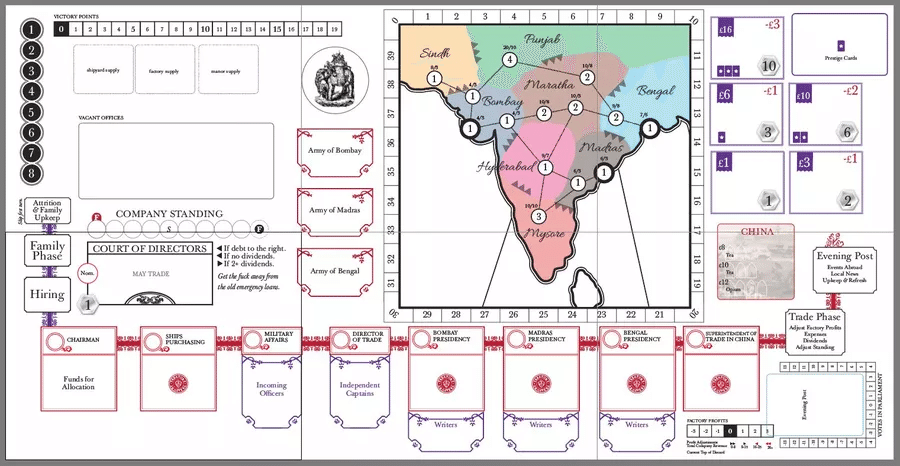

「パックス・パミール:第2版」の場合には、ゲームカードをデザインし直すことが新版の視覚的な部分の改良の中心であった。第2版で何をするかに関する多くのことは、こうしたゲームカードの比較によって見出すことができる。「John Company」では、ゲームボードの部分で同じ営みを行うことができる。このゲームの要素の1つたりとも、ゲームボードが変貌したほど大きい変更はしてはいない。そして、その変貌ぶりの中に、新版のデベロップを伝える信念(ethos, ※エートス)の明確な表現を見てとることができる。

過去に縛められる

最初のうちは、私たちは、古いヴィクトリア朝時代のゲームを明示的に用いた実験的作品を含む広い範囲のアプローチを試みた。

私は、Illustrator上で種々の物事を遮断することで、ゲームボードの感じをつかむことから始めた。このデザインにはメリットがあったが、私たちによる新たなデベロップに対して余りにも多くの制約を加えるものであった。このゲームを特定の見方にしたいという私たちの要求が、私が用いることができたゲームを理解しやすくするためのグラフィックデザイン的な戦略の幅に、厳しい制約を課していた。

数か月間、私たちは風変わりなゲームボードを次から次へとデザインしていった。これはかなりイライラが募る時間だった。Drewが週末に訪ねてきて、結局、彼がうちに来た時よりも完成度の低い状態で終わることも多かった。「オース」の作業がどんどん進んでいたことが作業の遅延を招いた。時として、私はDrewの訪問をその作業で乗っ取ってしまい、Drewに「オース」のテストプレイを手伝ってくれるようお願いしていた。

このデザインの段階における重大な問題は、あらゆるゲームデザインとグラフィックデザインの問題を一挙に解決しようとしていたことだと思う。私は、このゲームに関して、あたかも、あらゆる小さなシステムが他のすべての要素と関連している「オース」のようなものだと考えていた。もし、「オース」の中核的な要素を1つ変更してしまうと、二、三十枚のカードを修正しなければならなかった上に、数個の非常に重大なルールを取り上げて、やがてそのほかの見直しをすることとなった。それは構築するのに骨の折れる作業であった。

「John Company」は、全く異なる種類のゲームである。全てが関連しているけれども、このゲームははるかに要素要素に区分けされている。比較的個別にした状態で、デザイン上の1つのシステムを手掛けることが可能であった。このことは、私が無視を決め込んでいた重要な長所であった。1つの神技的な技量(with a single masterstroke)に頼ってデザイン全体を修正しようとするのをやめて、ペースを落としてもっと丹念にこのゲームを構築する必要があった。

ゼロから

2020年の春先、パンデミックが巻き起こる直前に、Drewが訪問してきた。そして、私たちはアプローチを変更することとした。私たちは基礎となる強力なプレイシークエンスを構築して、デザインのための土台を組むこととした。もし、デザインの一部がうまく機能しなかったならば、仮デザインとして保存しておき(put in a placeholder)、次に移った。重要なことは、ゲームに強力で堅固な枠組みを与えることだった。この時の私たちの方法論は非常に単純だった。あまり難しく考えすぎずに、旧版のシステムにおける各フェーズとシステムを逐一検討して、新しいゲームでそのスペースにどんな処理を当てこむかという観点からは大雑把に目をそらすことを始めた。私たちは、デザインにおいて気取りすぎないようにしようとした。巧みなアイディアというのは、デザインを救うかもしれないが、それと同じくらい簡単にデザインを殺し得るものだ。

このアプローチはすぐに実を結んだ。数時間以内に、このゲームのための機能する新しいデザインとボードができたのだった。素晴らしくもないし美しくもなかったが、力強いものだった。1日も経過していなかったけれども、既に過去10か月で作り上げたどんなものよりも内容の充実したものであるように思った。

ゲームボードに関していえば、デザインの最初の部分となるので最善を尽くして取り組んだ。このゲームのオリジナルのゲームボードには大量の情報が含まれていた。初版の作業をしていた頃を振り返ると、ボードがあったことが嬉しくて、ボード上のスペースを余すことなく活用したかった。私は100%の善意でしたと思うけれども、こんなふうな密度の高いグラフィックデザインが、視覚的に把握できるゲームボード上の序列を大暴れさせるとは十分に理解していなかった。

クレジット: Cole Wehrle

時として、グラフィックデザイナーやイラストレーターはデザインの中に"眼"のためのスペースを設けることについて語ることがある。まあ、このデザインは視覚的にトライアスロンと同等の困難さがあった。休息するためのスペースがないだけでなく、起こっていること全てを理解するためには常に見方も変えなければならなかった。簡単に流れるように理解できるものは何一つない。逆説的だが、このゲームボードが必要としていたのは、より複雑ではない視覚的にわかりやすい序列であった。"もっと平板な"デザインが必要だったのだ。この目的に向かって、まず初めに着手したのは、(※ゲームボード上から)他の方法で簡単に理解することができる(self-evident)説明文(helper text)を取り除くことだった。多くの場合、こうすることで、このゲームの新しい役職カードの短い説明文を活用できることになるため、ゲームボード上の複雑さの一部を役職カードに移行させることとなった。

採用リボンの削除

役職カードによって採用リボンを取り除くことも可能となった。役職が空いた状態になると、プレイヤーは役職カードをただひっくり返して、数字順に空き役職の山札に入れ込めばいい。こうすることで、採用が常にスムーズに進行し、プレイヤーは採用チャートを一切相互参照する必要がなくなった。また、更に洗練された採用システムを構築することができるようになった。

オリジナルのゲームでは、東インド会社の従業員を、ジュニア(下級)、シニア(上級)、エグゼクティブ(幹部)という3つのグループに分類していた。この分類は、主として採用プロセスを合理化するために行われていた。だけれども、実際には、あまり効果はなく、この分類によって多くのディテールが失われていた。新しいカードシステムを用いれば、より多くの作業をする余地が生まれた。例えば、「John Company: Second Edition」において、新しく総督(President)を手に入れる場合には、その行政管区(Presidency)に置かれている書記又は知事から選択することとなる。こうすることで、書記については場所に関する確固たる意味を与えることになるし、総督に対しては権域(jurisdiction)について、もっと実質の伴う(better)感覚を与えることとなる。

初版では、特定の地位について何名もの採用候補者が存在し得るせいで、イギリス東インド会社にとっては(※組織的な)階層というよりもベルトコンベアのように感じてしまいがちであった。それはまた、このゲームの保証による経済(promise economy)があまりにも多くの機会において完全な清算を起こしてしまい、プレイヤーがただただ待っていれば欲しいものの大部分を手に入れることができたということでもあった。これにより、このゲームの複雑さがわずかに高まったのではあるけれど、実際には、その複雑さの高まりは、それと関連するディテールが役職カードの裏面に移行していたおかげで単純化されたものとして体験されることが多かった。

ゲームボードの地図

私は、インドに関してどうすべきなのかいまだにわかっていなかった。この場面では、インドの様々な地域における現在の政治的状況を示すために用いる小さなイベントマップを作成した。まだ、各地域には、3つの行政管区ボックスに流れてくる交易カードもあった。

ここで私が考えたのは、初版のゲームボードが単純に乱雑すぎたということだった。初版のゲームボードにはボード上に船を置くスペースがあまりなく、頻繁に物が(※ゲームボードから)こぼれ落ちてしまう的なことがあった。大きい行政管区ボックスを作ることによって、プレイヤーが自分のエリアをもっと整理できた状態にできればいいなと思った。これは、「John Company」のような自由に動き回るゲームにとっては非常に重要なことであった。

これはある種の手詰まりを証明したものであった。政治的な部分のマップはいい具合に進んだが、交易カードはいまだに雑然としたものだった。思い返せば、この時点においても、私は、初版の自分のアイディアを堅持しようとしていたと思う。一からこの問題について考えるべきであったのである。

地域カードに関する不満はこのほかにもあった。私が常に嫌がっていたのは、プレイヤーがインドを抽象的なものとして取り扱うことだった。当時イギリス東インド会社に所属していた者であったとしても、インドは一連のまとまりのない機会それ以上の意味を有していた。この新しいゲームボードによって、プレイヤーを(※インドという)亜大陸に降り立たせ、このゲームの(後の投稿でお話しする)イベントシステムと、交易の現実や南アジアで支配地域を増加させるイギリス東インド会社とを結びつける手助けになるようにしたかった。

一歩離れて、グラフィックデザイン上の問題として考えた場合には、中核的な問題とその解決策は明らかだった。プレイヤーは、インドの地理的な感覚を築いていったり、ゲームの要素をインドに配置していったりするのに悪戦苦闘していた。これは、私がプレイヤーのために作業をしなければならないことを意味していた。このゲームは、単純にマップを必要としていた。なるべく大きいものをね。

私は地域カードを細分化して、このゲームの交易の多くをインドのマップ上に配置した。こうすることで、プレイのシークエンスや、様々な影響が及ぶ範囲をプレイヤーにより理解しやすくしてもらうための行政管区の扱い方について再検討することができるようになった。船が最終的に海上に置くことができるようになったことを含め、多くの付随的な利点もあった(これは小さなことのように思われるが、ゲームが物語を伝えやすくなったり、プレイヤーがゲームシステムを内面化しやすくしたりするのに大いに効果があることだ。)。

インドにおける交易の基本的なゲームプレイのロジックはそのままとなった。総督は交易について成功の確認を行い、自分の地域以外の地域ごとにダイスを1つ減らすこととなる。総督に関連する船の数は、全体的な交易を行う余力を示す。けれども、今となっては、プレイヤーは一目で様々な交易の選択肢を理解することができる。

このシステムによって、イギリス東インド会社内の様々な役職をうまく状況に当てはめて説明することができるようになった。例えば、総督は、すでに達成されたことを明らかにするために交易上に書記を置くことができる。こういう配置をすることで、書記という役職が低い地位にあることを表し(書記は上位の役職である総督によって配置される)、イギリス東インド会社の書記が実際にどのような種類の仕事をしていたかも表すことができた。つまり、書記は、インドまで赴いて仕事をし、交易のための商品を確保しようとしていたのだ。

ゲームボードにはまだやるべきことがたくさんあったが、大きいマップのあるバージョンを手がけ始めたらすぐに、デザイン全体の焦点が定まるようになった。何かを追加したいと思うたびにゼロからデザインを再構築しなければならなかったのではなく、私たちの作業が持続するようなある種の視覚的なアウトラインとしてゲームボードが機能したのだった。

ある面からすると、現在のゲームボードは、初版のボードよりも視覚的に複雑なものと化している。なぜならば、新しいゲームボードはそれぞれのゲームプレイの要素に同等の重みを与えようとするからだ。旧版のゲームボードでは、非常に重要な修正要素が小さく記載されて、他の多くの要素はただ示唆されるにとどまっていた。

おそらく、このことが最も明確に表れている場所というのがゲームのシークエンスである。初版では、たった4つのフェーズしかなかった(ファミリー、カンパニー、交易、週刊誌(evening post))。しかし、多くの重要なアクションがそのフェーズ構造の中に埋没していた。新版に関しては、ゲームデザインの序列における低い地位から抜け出して同等の重さの項目に引き上げようとすることで、4個のフェーズを10個のフェーズに膨らませた。例えば、採用は、今では単体のフェーズとなっている。以前は手番の最後に行っていた週刊誌フェーズは、現在では3つのフェーズで占められている(インドにおけるイベント、国会、ロンドン期)。

こうした調整は、新規プレイヤーにとってはゲームを理解しやすくするために、初めて遊ぶグループにルールを説明しようとする経験豊富なプレイヤーにとってはゲームを運営しやすくするために大きな役割を果たした。「John Company」はプレイするための巨大な箱庭をプレイヤーに提供するけれども、新規プレイヤーは、このゲームが小さな一口サイズの塊の集まりとして表現されているという理由だけで、私の他のゲームと比較してルールを覚えるのが非常に簡単だとわかるだろう。もし、ルールがよくわからなくなってしまったら、そのフェーズを処理して次のフェーズに進めばいい。大抵の場合には、最初の数手番の終わりには、プレイヤーはよろけないで歩けるようになるだろう(will find their sea legs)。

今日から1週間後に、Kickstarterにおいてこのゲームをローンチする。通知を希望するのであれば、以下のページで登録してほしい(※現在はページリンクは無効となっている。)。

その3:イベントシステム

「John Company」の新版においてインドをどのように表現するかについて、良い判断に至るまで1年近くの作業がかかってしまった。その期間中、新しいイベントシステムの構築が大きく立ちはだかった。これほど非常に厄介なデザイン上の問題はほかになかった。

その問題の一端には、旧版のシステムがただただ非常に効率的だったというのがある。通常、デベロップの作業というのは、ゲームをより少ないものでより多くのことを仕上げるということだ。しかし、初版のイベントカードは単純なコンパクト化をすることができなかった。初版のシステムにおいては、およそ200個の行動が小さな8枚のカードに組み込まれていた。このシステムは、経済的な運命の移り変わり、帝国の興亡、そして願わくば、イギリス東インド会社で働いていた人たちが日常的に苦闘していた(contend with)不確実性の一部といったものを捉えていた。けれども、この効率性には代償があった。初版のシステムは、虚偽の情報が容易く伝わってしまうほどコンパクトなものであった。ブラックボックスのように見えるものが、経験豊富なプレイヤーによって簡単に出し抜かれてしまうことが多くあった。また、抽象的で恣意的であるとも感じられてしまい、経験豊富なプレイヤーであったとしても無茶な要求を突きつけられることもあった。

第2版では、イベントシステムを他のデザインと同じくらいしっかりとしたものにしたかった。それはゲームのアクションの位置付けを定めなければならなかったが、過度に指示的(prescriptive)である必要はなかった。また、私は、新規プレイヤーにとって更に運営しやすくて処理が一層早くなるようにもしたかった。これらは実現するまで何か月もかかった過大な要求であった。今回は、どのようにして旧版のシステムが機能していたかということ、新版のシステムに至るまでのプロセスについて少し話すとともに、新版のシステムがどのように機能しているかということと、新版のデザイン上の美的なところについて少し話したいと思う。

旧版のイベントシステム

「John Company」の旧版のイベントシステムは、「The Republic of Rome」(※「共和政ローマ」)を複数回プレイした結果ではあった。私がこのゲームをプレイしてから数年が経つが、当初、その単純さに魅了されたことを覚えている。カードをめくってそれがプレイされるという通常のイベントデックのようにゲームが進むが、重要な工夫があった。プレイヤーが、既にプレイされた戦争と合致する"戦争"カードを引いた場合には、その強さが倍増することとなっている。この単純なルールは、気まぐれなイベントデックを、何もしないことで全てを失うこととなりかねない慎重なリスクマネジメントのゲームに変貌させていた。

けれども、「The Republic of Rome」をプレイすればするほど、イベントシステムにはもっと機能を果たしてほしいと思うようになった。他の様々な参加者(actors, ※ここでは役職)には、主体性(agency)や質感(texture)が一切なかった。初期の共和国デックがどのようにプレイされるかを一度知れば、予期すべきことがかなりわかる。私は、もっと開放的で論理的なシステムが欲しかった。それは、出てくる人たちをもっと真剣に取り扱い、ゲームの世界を生きている人たちがいて呼吸する場所のように感じさせてくれるシステムだ。

「John Company」を手掛け始めた頃、私は、古めのウォーゲームを思い出させてくれるイベントテーブルシステムを使うこととした。このゲームの8つの地域それぞれには、その地域の経済的、政治的な状況に基づいて変化する行動が一式備えられている。プレイヤーはダイスを振って、関連するテーブルに記載されたイベントを処理するだけだ。

こうしたイベントテーブルによって、多くのディテールを詰め込むことができるようになった。しかし、イベントテーブルは、イニシアティブと慣性(inertia, ※ここでは予測可能性を生む性質や傾向といった意味合い)というもっと大きな問題を解決することができなかった。基本的には、それぞれの地域がどのように行動すべきかわかっていたが、誰がいつ行動すべきなのかはわかっていなかった。これを修正するために、まずは最も単純な解決策を選択した。すなわち、その選択をランダムにすることだった。8面ダイスを振って、その結果に応じて誰が行動するかを決めるというものだ。しかしながら、こうすると、インドが予測不可能となってしまった。このシステムから、初版にあった象の行進が発展した結果、決められた順番で徐々に地域が起動し、まるでボードゲームであるかのような絶対的な手番順となった。だが、これではあまりにも予測可能となってしまった。したがって、どのイベントが起こったかに基づいて象が方向転換するという、いくつかのシステムを追加することとした。

他にも欠点があった。インドにはどのようにイベントロールがされるかを伝える慣性があり、細かな詳細が多くあった。そのシステムがうまく機能すれば、それは素晴らしいものになると感じた。時々、プレイヤーが、このゲームの当事者であるかのように異なる地域について語っていることを耳にすることがあった。けれど、こうした例外的な事象が(※良い)ルールを実証することにはならなかった。ほとんどのプレイヤーにとっては、このシステムは不満であるとともにイラつかせるものだった。

私がこのデザインの再構築に取り掛かった際に、私の最初にあった直感は全く異なるアプローチを試すことだった。行動が伴う地域を用意するのではなく、「The Republic of Rome」に従ってイベントデッキを組んで、歴史的なディテールを散りばめたものを備えることとした。私はこうしたシステムが行う挙動が好きだったが、これでは基本的に2つのインドを作り出してしまっていることに気づいた。色彩と個性にあふれたイベントデックのインドと、イギリス東インド会社が業務中に取り扱っていた非常に平板で灰色のインドがあった。私にはイベントをもっと滑らかにシステムに統合する方策が必要だった。

地図

ゲームボード上にインドの大きなマップを取り入れようと決めたらすぐに、私の考えは大幅に変わった。イベントデックによって生成される抽象的な値(交易、政治的圧力等)をイギリス東インド会社に関係させようとする方法を見出そうとするのではなく、より一層興味深い問題があることに気づいた。どのようにしてこのマップをイギリス東インド会社にひも付けたらよいのだろうか?

デザインのプロセスというものは、時として2つの段階があるように感じられることがある。第一段階では、プレイヤーに対し、面白い名詞、強力な動詞、プレイヤーにとっての構文を与えることに全力を尽くす。デザインの第二段階においては、プレイヤーが述べる文章がどんな種類のものか、自分の作ったゲームの言葉が、そのプロジェクトが求めるプレイヤーの関係性を探究する(そして物語を伝える)のに十分なほど強力かどうかを把握する。

マップを用意するとすぐに、イベントシステムがマップとの間でどのようにして意思疎通をはかり得るかを理解した。まず、ほぼ継ぎ目なく旧版のイベントシステムを新しいボードに移植できるということが判明したことに驚いた。初期のマップには、どんなふうに象が亜大陸を移動するかを示す、以下で見られるような矢印も取り入れられていた。地域には、強さや政治的な所属といったような特性があった。旧版から新版へのそのままの移植が可能であるように思われた。

このアプローチに関して気に入っていることの1つは、見た目とメカニクス的な基礎を具体化しつつ、初版のディテールも残すことができたところだ。最初に行った作業の1つは、イベントカード上の情報を全てマップの地域に移し替える方法を考え出すことだった。当時、私は、「Tikal」と「Java」(※現在の「Cuzco」)を数多くプレイしていたので、塔の階層を積み上げてその地域の強さを示すというアイディアが明白に良いと思っていた。

また、小さな旗を使用して地域の政治的な所属も示したかった。当初の構想は、地域ごとに特注の旗があり、その地域を支配した地域又は行政管区がその旗を所有するというものだった(最終的には、この旗は一般的な帝国の旗が3つあることとなり、ゲームボードが遥かに見やすいものとなった。)。

経済状況に関しては、物事はやや複雑さを増していた。当初は、異なる交易比率をそのままにしておきたかったため、ゲームボード上のそれぞれの交易には、その交易を達成するために必要となる船の数が記載されていた。収益性は、ゲームボードの中心にある"カオストラック"で示されることとなる。

このシステムに長い間固執してしまったが、最終的には、各交易には達成するために1つの船を必要とし、イギリス東インド会社に交易に示されている金額の収入が与えられるという遥かに単純なシステムに置き換わった。繁栄/衰退という旧版の経済システムは、交易上の連携と経済的状況が組み合わさったシステムに置き換わり、インドにおけるイベント次第で交易が解放又は閉鎖されたりするものとなった。

新しいアクションシステム

私はこのシステムの見た目が大好きだったけれども、単純にプレイヤーにとっての過剰な負担となっていた。それ(※旧版のアクションシステム)は、セットアップ時に美しく見えるということを除く、ほとんど利点のない旧版(an old incarnation)の悪いところの全てが顕出していた。このゲームの他の部分はかなりまとまり始めたところだったけれども、イベントシステムは駄目なままだった。1か月以上も私たちはこのゲームをプレイして、ただイベントフェーズを飛ばすか、あるいは、このゲームを続行する前に処理してほしい類のことを一通り行った。

そして、ある晩にDrewと作業をしていると、異なるアプローチを思いついた。旧版のシステムの中核的な問題は、単純にイベントテーブルを追うのが難しすぎるということだった。もし、形をイベントカードに戻すが、そのカードが文脈に沿ったものとなるとしたらどうなるだろうか。

そうして、基本的には、象の位置がどこでイベントが発生するかのヒントを与えてくれるようになり、カードを表向きにし、引いたカードに基づいた指示に従うこととなった。各地域における特有の行動の詳細については少し失われてしまったが、このほうが遥かに簡単に管理することができる。

加えて、こうすることで、このゲームの美学的な議論を構築する余地も生まれた。イベントカードは主にインドのアートを取り入れており、このゲームの他の様式を相殺している。このゲームの一般的な美的デザインとして、私はいくつかの異なる美術的な伝統を混ぜ合わせたいと思っており、新しいイベントカードはそれを行う場をもたらしてくれたのは明らかだった。

このシステムはほぼうまく機能してくれたが、それでもなお何かが欠けていた。少し複雑すぎたのがあったし、少し予測しやすい傾向にもあった。

もう少し予測不可能性を取り入れるために、私は象の行進と完全に置き換わる新しいカードドリブンシステムを構築した。基本的には、イベントカードを1枚表向きにして、プレイヤーが引いたイベントが、山札の一番上のカードの裏面に示された場所で発生するというものとした。

私は、このシステムのプレイ感をとても気に入っているよ。処理が早かったし、単純なアイコンに頼ることができた。実際に、アイコンは「Ganjifa」のカードを模すことができるほど単純なものとなった。この目的のために、最終的に、私たちはインドのアーティストであるAmita Paiを見つけた。彼女は、「Ganjifa」のスタイルで、このゲームの8つの地域のスートを手書きしてくれたんだ。

しかしながら、新しいシステムをプレイするにつれて、新しいイベントには慣性がないことに気づいた。それらが予測するには難しすぎるだけでなく、異なる地域のアクションには筋道が通ってないように感じられることが多かった。

これを修正するために、全く異なる役割を行わせるために象を復活させた。今では、迫り来る危機を常に示すのはボード上の象の位置である。象が地域の境界上にいる場合には、どちらかの地域が別の地域を攻撃する用意をしつつあるということを示した。地域の政治的な状況次第では、これが侵略となったり反乱となったりする可能性がある。"危機"イベントが引かれた場合には、迫り来る危機を処理し、その後、象を新しい位置にランダムに移動させることとなる。

このシステムにより、プレイヤーは次の大きな戦闘がどこで勃発するかについて非常に優れた感覚(※予測)を抱くことができるようになったが、それ以上のことはわからないこととなった。これは完璧に機能したし、このゲームのコンポーネントにかわいらしいレジン製の象を含める素晴らしい理由となってくれた。

そこから、私たちはイベントの微調整と地域の振る舞いの変数の調整(soft coding)を開始した。この作業において、私たちのツールは初版のものよりも正確性が乏しかった。初版では、地域が、特定の状況下において非常に好戦的になるようにすることができた。これは新しいシステムでは不可能となった。けれども、地域が侵略する可能性をわずかに高めることはできたし、隣接する地域から挑戦された場合には、優位に立てる可能性をかなり高めることができた。今でもまだデックの調整をしているところだが、このデックは既に非常に多くのあり得るインドを生成している。

箱庭の限界

一般にイベントシステムのダイナミックレンジ(※ここでは多種多様なイベントが発生する可能性)は純粋に良いことであるとは限らないと言っておく価値はある。「John Company」の多くのゲーム(の展開)がそうであるように、物事はすぐに歴史に沿って進まなくなるものだ。

一般的に、私は、歴史ゲームにおいてこの種の幅があってもいいと思っている。このプロジェクトにおける私の主たる目的の1つは、プレイヤーに対して、この時代にイギリスの一族がどのように感じて何に憂慮したかという感覚をもたらすことだ。これを行うために、あらゆるイベントシステムに健全な量の不確実性を注入する必要があった。インドの地域が気まぐれで(※原文では、capaciousだが、capriciousのタイポと考えて翻訳している。)不透明な形で行動する場合には、それはなおさら良いことである。18世紀のイギリス人がどの覇権国家(hegemony)がもうすぐ出現し、どの覇権国家がもうすぐ没落するのかということに的確な嗅覚を備えていたとは思えない。

私は、これと同じ価値観をイギリスの歴史にも拡大して適用しているとも言うべきであろう。国会で審議される機会やジレンマはある程度ランダム化されており、産業革命のような歴史的事象は全く起こらないかもしれない。

こういった寛容さには、このゲームの一般的なイベントシステムや、マップ自体においても多くの自由が取り入れられてなければならないことを要する。このマップはある種の寄せ集めである。ある一面においては、このマップは単一の視点で約150年間の歴史を捉えようとしている。しかし、別の面では腐敗もしている。このマップは、(州を記述している)政治的地図と、ボンベイ、マドラス、ベンガルを拠点とする3つの行政管区から拡大したイギリスの政治的、経済的な影響力を示した地図を融合しようとしている。こうすることで緊迫した地域の境界を作り出し、かなりの文化的な抹消(erasure)につながる。

クレジット: Cole Wehrle

例えば、数週間前のdiscordでのテストプレイにおいて、1人のテストプレイヤーがボンベイという地域のあり様を指摘したんだ。当時の歴史について詳しい人なら誰でも、この時代にボンベイがインドという国の首都になったことはなかったということを知っているだろう。だが、この地域には、グジャラート半島、プネーに至る東側、マラーター同盟を形成する重要な地区に広がる国家があった。正確にいうと、ここ(※ボンベイ)では何が起こってるのだろうか?

ああ、いくつか留意点がある。まずは、この地域はイギリス東インド会社の3つの"本拠地"の1つであるということだ。このことは、この地域が国家というよりもむしろイギリス東インド会社の影響力の及ぶ範囲を示していることを意味する。2つ目に、このゲームのシステムには、境界や国家がどれほど広かったりどれほど狭かったりする必要があるかもしれないかを伝えるという無茶な物理的な要求がある。そのためには多くの歪んだ地形が必要となる。それに、あらゆる地図が嘘であることを思い出す良い機会になるよね。特に、ボードゲームにおけるマップがそうであることを!

しかし、ボンベイという地域は、このゲームのアクションシステムの中ではまだ主体性がある。ボンベイは隣接する地域を征服することができるし、反乱を起こすこともできる。こういった場合には、その先陣を切っているのはボンベイという町なのだろうか、バージ・ラーオなのだろうか? このゲームでは確たることは言わないし、言うこともできない。「John Company」にはドラマチックな物語的な幅があるけれども、ひどく動揺したインドの18世紀を詳細に描くシミュレータとしての正確性を提供できるわけではない。また、必ずしもそうあるべきでもない。歴史ゲーム界隈で働く人たち全員が直面するトレードオフの1つは、事実への忠実さとモデルの幅(の狭さ)にある。ある観点からすると、「John Company」の新しいイベントシステムに関する私のおしゃべりの全ては非常に単純な調整ということに要約し得る。つまり、私は、少しだけ幅を持たせて使い勝手を良くするために正確性を少し犠牲にしたというだけだ。「John Company」と同じくらい大型のゲームにおいては、これは許容できる取引となり得るし、他のシステムやゲーム全体の美的デザインとの調整に伴って失われるディテールの一部は、さらに相殺することが可能となる。

プロジェクトのローンチ

来週火曜日の午前中にこのゲームのKickstarterをローンチする予定となっている。それよりも前に別の記事を書く機会が得られるかもしれないが、確たることはわからないり概ね、少なくとも3つの投稿をすることを計画している。このゲームの拡大された交渉、新しい国会システム、どんな形でこのゲームの経済と役職が再調整されたかの概要についてお話ししたい(※結局は投稿は1つだった)。このほかに聞きたいことがあるというのであれば、私に知らせてほしい。

そして、Kickstarterのローンチがあったら通知してほしいと思うのであれば、以下のページで登録することができる(※ページはリンク切れ)。

その4:君のものに対する見返り

(※リンク先は「Designer Diary 3」となっているが、「Designer Diary 4」の誤り)

「John Company」の新版での優先事項の1つは、このゲームの交渉空間を拡大して強化することだった。私は、プレイヤーに対して、取引をするために用いることができる道具をもっと多く与えたかったし、そうした取引が交渉するために費やした時間と実際に見合うものにしたかった。

これって、かなり言うは易く行うは難しということになる。交渉はデザインするのに非常に扱いにくい空間であるし、プレイヤーが取引できる(あるいは取引できない)事柄に関するルールを何個か追加するのは簡単な一方で、こういったやり取り(exchanges)をゲームの意思決定空間において意味のある要素とするのははるかに難しい。

この点については、「Pax Pamir」の初版を取り組んでいた際に学んだ教訓がある。このゲームの当初の構想では、主に騒々しい交渉ゲームとなるようにしたかった。このゲームの初期のプロトタイプは、プレイヤーがレバレッジの材料として用い得る(players could use for leverage)目がくらむほど大量の特権を提示していた。例えば、このゲームには、道路というより、プレイヤーが妨害したり通過したりすることができる山道が設けられていた。この要素に則ってデザインするのはそこそこ良いものであるが、そのメカニズムに対し、デザインの中心的な要素とするのに必要な柱を与えるのは不可能とわかった。

それでも、このゲームが完成するまでには、いくつかの交渉のルールが残存していた。ほとんどのグループではそのルールが徹底的に無視された。このゲーム内で使用することができる他の道具が大量にあったために、このことをとやかく言わなかった。けれども、数グループがこのルールを使用したが、そのゲームはかなり異なる歪んだ様相を帯びたものとなった。プレイヤーは、誰かが早く勝者となることを妨害するために常にお金をプールしておくことができたため、全てのゲームが常に最終的な転覆にまで至っていた。とても疲弊するし、このゲームの精神には反するものであった。

交渉のルールに伴う困難な点は、考えついたダメな交渉に関するルールのせいで、多くの素晴らしいルールがとても容易に台無しになるいうことだ。

レバレッジのためのデザイン

「John Company」の初版の作業を開始した際には、「Pax Pamir」の経験が頭の中にかなり新鮮な状態で残っていた。「Pax Pamir」とは異なり、交渉をデザインの中心に据えたかった。

「John Company」は、常に交渉ゲームが主役となるようにしていた。何年も前に初めてこのゲームを構築し始めた際には、このゲームを夕食時の会話や応接室での討論のような感じにしたかった。交渉ゲーム以外の他のジャンルのゲームは、この感覚を生み出すのにはうってつけのもののようには思えなかった。

最初のステップは、確実に交渉がこのゲームのテンポやゲーム終了トリガーと関連しすぎないようにすることだった。それにより、交渉のせいでゲームの流れが壊れるとか、物事が終わりに近づくにつれて、あるプレイヤーが勝利するのを妨げるための圧力団体を形成しているプレイヤーがゲームの緊張感が狂わしてくるとかといったことにはならないようにしたかった。こういったことは、ゲーム終了トリガーとイギリス東インド会社のふるまいとを連動させて、勝利点の取引についてある程度分別のある制限を課したことでほぼ達成された。

また、「John Company」がどのような種類の交渉ゲームであるかに関して鋭くいようともした。多くの交渉ゲームにおいては、プレイヤーは異なる競争上の優位性を有していることから、プレイヤーは取引を行う。お互いに利益となるような取引を行う余地が多くあるものだし、交渉というのは自分の対戦相手よりもわずかに良い取引を行う目的があるのが通常である(「カタン」や「Sidereal Confluence」はそんなようなゲームである。)。「John Company」の交渉も、時にはこんな感じになるが、それは実態の半分でしかない。「John Company」はレバレッジに関するゲームである。その交渉は、自分にとって造船所がどの程度の価値があるかを正確に見出そうとするというよりも、自分が欲しいものを得るために、自分以上にどのくらい多くの力を相手に持たせてもいいかを見出すことを目的としている。

初版では、このレバレッジは保証キューブで表現されることが多かった。プレイヤーは自分のサプライのキューブとあらゆる物とを取引することができる。このキューブは定額で買い戻すことができるが、ゲーム終了時に未処理のキューブがある場合には、キューブの所有者の勝利点を2下げることとなる。

根本的には、保証キューブは複雑な問題に対する解決策としては不完全なものだった。「John Company」はプレイヤーに多くの選択肢を与える交渉ゲームではあるけれども、実際にはプレイヤーが取引できるものはわずかしかなかった。プレイヤーはかなり頻繁に無一文となった。保証キューブはこうしたプレイヤーが困っている時に使用することができる通貨を提供するものだった。けれども、保証キューブは非常に高価なので、このゲームを知るにつれて保証キューブを取引することは段々と少なくなっていった。

新版の作業を開始した際には、悪いことに保証キューブのコンセプトを復活させたいと思った。しかし、保証キューブをうまく機能させることができなかった。問題の一端は、新版がこのゲームの現金経済のバランスを取り直したことにあったわけだ。プレイヤーにはゲームを通じて安定した収入(と支出)があり、プレイヤーが必要とあらば、取引を甘く行うことが容易かった。さらに、私は、プレイヤーが行い得る取引の幅を拡大する意図をもって既に新版に取り組んでいたのだった。建設した後には変更することができないプレイヤーの邸宅(今の贅沢品)や造船所をボード上の特定の位置に固定するよりもむしろ、今では、プレイヤーは自分のプレイエリアにこうした業績を保持し、他のものと同じく移転させることができるようにした。

小さな変更が交渉を活発にさせるという方法が大好きだった。しかし、こうした改良によって保証キューブが、さも付け足されたように感じられるようになった。まあ、完全には付け足されたわけではないけれども。保証キューブは、初版においては縁故主義ルールという1非常に重要な仕事の1つを果たしていた。縁故主義ルールは次のようなものだった。プレイヤーは、自分が飛び越したプレイヤー全員に保証キューブを渡した場合に限り、採用フェーズ中に自分の一族を昇進させることができた。さらに、自分ではなく別のプレイヤーを昇進させた場合には、それ以前に使用した保証キューブを取り戻すことができた。要するに、保証キューブはプレイヤーに対して現金支払を省く保証という手段を提供していたのだった。

結局、このルールはめちゃくちゃ重要なものだったとわかった。新版を手掛けている際には、私はデベロップ担当者として最善と思う衝動に従い、初版の形跡といえるあらゆるゲームの要素を確実に取り除いた。保証キューブを取り除いたら、直ちに多くのシステムが崩壊した。結果的には、縁故主義への厳しいペナルティは間違いなくこのゲームのデザインの中心であったことが判明したのだった。この事実に対して、いくつかの理由で非常に驚いた。まず、プレイヤーが自身の一族を昇進させることができる状況を組み立てる方法を見出すことは、初版のゲームの重要な課題だった。(※自身の一族を昇進させることは)よくあることではなかったが、それでもそこそこよく起こることではあった。私は、そのペナルティがどれほど本当に過酷なものであったかに気づいてなかった(これは何年間もかけてゆっくりとデザインの作業を行う危険性を示している!)。保証キューブを取り除きたいのであれば、この重要な役割に耐え得るものを縁故主義のペナルティに置き換えなければならなかった。

保証カード

最終的には、私たちは非常に愚直な(blunt)解決策を選択した。新しい縁故主義ルールは次のようなものとなった。プレイヤーが他のプレイヤーではなく自分の一族を昇進させることができるのは、昇進しない全てのプレイヤーが同意した場合に限られるというものだ。このルールは、基本的に、採用プールにいる(in the hiring pool, ※採用候補となる)プレイヤー全員に対して、自分の馬鹿な甥に楽な仕事を与えるという計画への拒否権を付与することとなる。初版の文脈ではこのルールはあまりにも厳しすぎたが(※原文は「far to harsh」だが、「far too harsh」のタイポと思われる。)、新版では採用プールを劇的に見直して、プレイヤーが遥かに的確に求職者を採用することができるようになった。つまり、大抵の場合、プレイヤーはテーブル全体の人たちというよりもむしろ数人のプレイヤーと取引を仲介するということを意味していた。取引をする余地というのがあったのだ。

この修正を加えたことで、このゲームは再び動き始めた。しかし、それでも、保証という問題を残していた。私は一歩引いて、デザインという広い文脈の中で、実際に保証が果たす必要のあることとは何かについて考えた。初版の構想では、保証には2つの機能があった。1つは、このゲームの現金が不足している場面においてプレイヤーが頼ることができる通貨という機能があった。2つ目は、レバレッジのないプレイヤーがレバレッジのあるプレイヤーに対して提供することができるものという機能があった。

それに、2つ目の機能の要求に応じたデザインにおいて、こうした保証が特に反応してしまうということが問題の一部だった。ほとんどお金のないプレイヤーの視点から、交渉の道具が構築されたのであれば、一体どんなようなものになるだろうか?

このことを念頭に置いて、私は、「トワイライト・インペリウム 第4版」の約束手形について考えた。抽象的にはこの約束手形のメカニクスが大好きではあるが、実際には使われないことも多くあることに気づく(私がこう思うのには複雑な理由があるが、「トワイライト・インペリウム 第4版」に関するだらだらとした話は割愛するよ。)。けれども、非常うまく機能していることの1つには、約束手形はこのゲームの交渉に対して安定(some ballast, ※バラスト)をもたらすことができるということがある。約束手形は、プレイヤーがお互いに"真面目な話をするとさ、この取引についてはどのくらい真剣なのかい?"と正直に聞くことができるようになる、意味のあるフェンスの支柱(meaningful fence posts, ※目印的な意味合い)を設置することにより取引の種類を安定化させるのに資するものだ。

この特異性と安定性は、まさに「John Company」の保証のデザインにおいて私が必要としていた道具のように思えた。そこで、そうした一般的なデザイン空間において機能し、旧版の保証キューブシステムに置き換わるカード一式の作成に取り掛かって作り上げた。私はこれに取り組むにあたって非常に単純な目標を掲げたんだ。すなわち、理想的には、そのカードは、悪いポジションにいるプレイヤーが(保証)カードから利益が得られるようするために、良いポジションにいるプレイヤーにとっては価値があるものになるべきであるというものだった。また、そのカードはゲーム中に交渉できる様々なものを少しは思い出せる役割も果たしてくれるはずだ。

保証カードは、ゲーム終了時に現金化されない。プレイヤーが保証カードをもらったが、ゲーム中に使い途を見つけることができなかった場合には、そのカードは損失となる。その保証カードは、その価値にまつわる究極の不確実性という感覚を抱かせて、現実に保証カードを保有するプレイヤーに対して賢明なプレイを行う責務を負わせることとなるから、これは極めて重要なことだったわけだ。

じゃあ、何枚か見ていこうか。

縁故主義への同意

このカードは、おそらくテストプレイヤーの間で最も議論された保証カードであろう。基本的には、旧版の採用システムの影響が背後にある(a quiet echo, 静かな残響である)。全ての採用候補者には縁故主義に対する拒否権がある。だが、あるプレイヤーがこの保証カードを手放せば、保証カードを現金に換えて、そのプレイヤーに縁故主義への同意を強制することができる。表面的には、これは非常に弱い保証である。しかし、採用プール(採用候補者)に入り込むのは比較的容易いので、縁故主義に対する拒否権は、自分が悪い位置にいるとわかっているプレイヤーにとってはかなり利用しやすいレバレッジであるということとなる。また、苦境にいるプレイヤーがより強いプレイヤーに対してこの保証を提供する意義があるということにもなる。これは空約束ではない。

しかし、この保証は、それ以上の意味がある。プレイヤーは日常的に縁故主義に対する拒否権に直面するので、採用プールにいる各プレイヤーにとって必要な"一式のもの"を所有している場合には、この保証は最高にうまく機能する。こういったことで、この保証は、特に二次市場において多くの動的な価値を生み出す。したがって、ゲーム序盤ではこの保証カードは非常に価値が低く、取引を甘くするために使用されることが多いが、ゲーム終盤では、大抵、単なる再販売価格のためにこのカードを投機の対象にする価値があるほど、とても重要なものとなる可能性がある。

被後見人としての子

「John Company」においてどれほど多くのお金を持っていたとしても、プレイヤーはファミリーアクション(子ども)を増やせることはない。手番数とプレイヤー人数にも左右されるが、各手番に配置する必要がある一人か二人の若い子孫を得ることとなる。プレイヤーに権力とお金がある場合には、この数では足りるわけがない。プレイヤーが窮地に陥っている場合には、自分の子どもたちになけなしの財産を分配するという展望は、浅はかなように思える。

ありがたいことに、運の悪い立派な社会のメンバーであればするであろうことをすることができる。つまり、自分の子どもを金持ちの叔父のところに送り込み、その叔父に取引してもらうんだ! これは直接的なアクションの取引であり、たとえ、必要な保証カードを有していなかったとしてもゲーム内で常に可能である。けれども、交渉ゲームにおいてですら、この規模のアクションの取引はかなり稀なため、そのことを少しでも思い出してもらうものとして保証カードを使用したかった。もちろん、有利な立場にいる親戚に自分の子どもたちを送り出すこともある。

--------------

※以下の補遺は、旧版である「John Company」のルールブックに記載されていたものである。補遺①はCole Wehrle氏の思想を補完するものとして、補遺②は旧版の出版社の代表者であり、故あってBGGから追放されたPhil Eklund氏による(ピントのずれた)解説であり、参考として付した。

補遺①:「John Company」の歴史

特定のメカニズムからデザインを開始するゲームというのもある。そうではないゲームは印象(mood)から始まる。「John Company」のデザインはイギリス東インド会社という制度から始まった。どのようにしてそのイギリス東インド会社がインドの亜大陸の経済的、政治的な将来を支配をするようになったのだろうか? どのようにそこでは意思決定がされ、何がイギリス東インド会社を終焉に導いたのか? どんな人たちがイギリス東インド会社を形成し、ひいては、その人たちを取り巻く世界の大部分を形成したのは誰だったのか?

これらの疑問に対する答えは簡単に出てくるものではなかった。私は10年近くイギリス東インド会社をテーマとしたゲームを制作しようとしていた。デザインが非常にうまく機能したことは決してなかったが、その過程は生成的であることが判明した。「Pax Pamir」は、インドの北西の国境におけるイギリス東インド会社の政策に関する考察として始まった。「An Infamous Traffic」はイギリス東インド会社の対中国貿易に関する極めて非対称的な経済シミュレーションとして始まった。双方のゲームのデベロップにおいて視点の転換があった。すなわち、前者においては、オークランド卿の事務室(Auckland’s Office)からアフガニスタンの村へと移行し、後者においては、レドンホール・ストリートのトレーディングルームから伶停(リンディン)島(Lintin island)の闇市に移行した。イギリス東インド会社そのものに対して実際に注目を向けさせるゲームを制作するなんて不可能に思えた。重要な突破口となったのは、2冊の本を読んだ時だった。1回目(の突破口)は、K. N. Chaudhuriの「The Trading World of Asia and the East India Company」だった。2回目は、Jean Suttonの「The East India Company’s Maritime Service」を読んでいる時に訪れた。Chaudhuriの本は、10年にわたる東インド会社の記録保管所で行われた綿密な調査の成果であり、東インド会社の意思決定のプロセスやその公的政策を導いたの経済的状況についてほかに類のない見解を示すものである。Suttonの本は、3世代にわたって東インド会社の役職を昇進していき、最終的には東インド会社の造船所を手中に収めた一族の詳細な記述を通じて派生的な"ボトムアップ"の視点を提供してくれた。この2つ本を合わせると、東インド会社が巨大で深い矛盾を抱えた組織であるとの視点が示された。私のデザイン上の問題に新しいアプローチをするまでに時間はかからなかった。私が何年間も格闘してきた統一感がなく矛盾した東インド会社は、ゲームの障害とはならなかった。それ自体がゲームだったわけだ。

プレイヤーの中には、このゲームのデザインがダイスに依存する度合いに警戒感を示す人もいるだろう。ダイスは、最初からデザインの中心だった。私は概してダイスゲームを好まないけれども、この規模の18世紀の交易をテーマにしたゲームであって、確率の要素を含まないものは、単なる希望的観測の実践にとどまる。知事、住民、管区が直面する支出に関する意思決定は、歴史上これらに対応するものが直面した基礎的な予算の緊張感をとらえている。要は、どのようにして治安と取引のバランスを取るべきかということだ。しかし、的確に組まれた予算であっても、1回の悪い出目のせいでくじかれることとなり得る。ダイスシステムが示すのは、失敗が常に起こり得るものであるということだ。しかし、プレイヤーが自分自身の資金ではなく東インド会社の資金を消費することで、運命という最悪の悪業からは守られるのである。テーマ的には、東インド会社という組織によって可能となった共同出資のリスクの感覚は、東インド会社やこれに似た他のジョイント・ストック・カンパニーや勅令会社の精神をとらえていると思われる。

インドの政治は興味深いデザイン上の問題を提示してくれた。何百もの小さな政治的な活動家、数個の本格的な帝国、それにル・カレがめまいを起こすのに十分な数の諜報活動がされている地域において、正気でいるためには膨大な自制心が必要とされるのはわかっていた。しかし、同時に、この政治的な様相(this political landscape)を描写することが必要とされていた。イベントテーブルという古いアイディアが救済してくれた。単純なガイドラインをいくつか使用して、イベントテーブルを単純なPythonのスクリプトに書き出すことができた。その後、このスクリプトはこのゲームのデベロップ担当であるChas Threlkeldによって見事に改良された。このスクリプトを用いて、数十万ものゲームが"プレイ"されて、32のイベントテーブルの変更を導くために、極めて広範囲に及ぶ指標を集めることができた。このゲームの範囲と複雑さによって明らかに制限されているけれども、このイベントシステムは完全ではないが満足がいく程度に現実的な結果を生み出し、歴史に沿わない結果については、大抵、ちょっとした歴史的な知識で説明できるものになった。理想の形を言うのであれば、192枚のゲームのイベントカードそれぞれに1文か2文を印刷したい気持ちが強かった。このゲームが東インド会社の士官が直面した特定の状況を必ずしも生み出さないとしても、任に就いていた土地における懸念を見る窓をプレイヤーに提供できたらいいなと思う。

ゲーム全体を通じて、協調の精神は損なわれていくだろう。まさしく歴史的にそうであったように。亜大陸での徴税業務に利害のある者や故郷における製造業の利害のある者は、国会においてさまざまな法案が採決に持ち込まれた場合には、プレイヤーに対して常に東インド会社の最善の利益を考えるように求めるとは限らない。東インド会社の外に利害をもつ一族は、間違いなく、東インド会社をさらに厄介なものとし、その勅令を取り消すことに興味を抱くだろう。しかし、東インド会社を規制しようと働きかけていた勢力はそれだけではなかった。様々なインドに関する法律を通じてもたらされた監視と規制の強化は、東インド会社の一部門に多大な投資をした一族が他の要素を刷新しようとした"内部的な営み(inside job)"として理解されるべきものだ。

この2つのグループに対して、私は3つ目のグループを加えるべきであると思う。すなわち、武装化した東インド会社を支持する社会グループである。東インド会社の崩壊と終焉について非難に値するグループを1つ挙げるとしたら、それは、個人的な名誉のための土地としてインドを見ていた西洋の専制君主たちとなる。彼らは、砕け散った政治的な有り様を残したにとどまらず、最終的に東インド会社の収益性を壊滅させるほどの多くの経費がかかる巨大な軍産複合体も残したのだった。このゲームにおいては、東インド会社におけるこの要素は、3つの総督軍(Presidency Armies)や彼らがもたらす安全保障上の協定(the promise of security)だけでなく、軍務の役職や地方士官の権力に反映されている。もちろん、軍事的な事柄については多くの認可がされていたが、それにより、総督軍の指揮系統は劇的に単純化されて、略奪システムを通じて、総督軍に所属する兵士が利益を得る可能性というのが大幅に誇張されたのだった。しかし、このインセンティブは、ロンドンの東インド会社の幹部たちの頭痛の種となっており、東インド会社の崩壊に寄与した戦争を金儲けとして利用するかなりリアルな感覚(warmongering)をとらえるには非常に重要なものと考えた。「John Company」には成長と衰退という歴史的な語りが現出し得るが、他の物語も現出する可能性がある。強力な東インド会社のロビー団体が独占状態を保護し、序盤の規制が行き過ぎを抑えるかもしれない。さもなければ、東インド会社が政治的な基盤を築く前に、自由貿易主義者が早いスタートをして独占状態を打破する可能性もある。亜大陸がイギリスの利権に対してあまりにも敵対的な態度をとる場合には、東インド会社は消滅するかもしれない。ゲーム内には5つのユニークイベントしかないけれども、膨大な種類の結論が間違いなく起こり得る。私がこのゲームのデザインを構築していた時に見つけたのと同じくらいの楽しみをこのゲームを探求することで見つけてほしいと願っているよ。

補遺②:事業か、官僚制か?(Phil Eklund著)

強制と説得の違いというのは、政治学における最も根本的な問題である。露天商と路上強盗は、皆さんの財布を空にすることができる。しかし、一方は両者の利益となる形で説得を用いるが、他方はナイフを突き付けたり銃口を向けたりして力を行使する。

"政府"というのをある地域において武力を独占している機関と定義付けると、少なくとも、その通りにおいて路上強盗はまさしく政府である。せいぜい、警察が到着するまでは。しかし、無政府状態においては、路上強盗による統治は恒常的なものとなり得る。

18世紀のムガール帝国の権威の崩壊は、インドにおいて地方軍閥が勢力をせめぎ合うそういった無政府状態をもたらした。交易を保護するためには、イギリス東インド会社(the East India Company, ※E.I.C.)は、徐々に亜大陸においてより大きな政治的な役割を果たすようになった。イギリス東インド会社の統治下にあったインドの地域は、商人や地主から税金として利益を引き出していた。商人と地主は共に秩序の回復による利益を得ていたのだ。

(そこでの)事業というのは、取引において説得のみを用いることができる組合員で構成された協同組合だった。もし、組合員が政府と結託したり政府に成り果てたりして武力を行使するのであれば、事実上の官僚となる。そして、事業は政府の一部門となる。政治家も利益を得て株式を発行するのであるから、株式や利益なんてものは事業を定義づけるものではない。

イギリス東インド会社は事実上の官僚制の最たるものだ。イギリス海軍の大砲を背景に、競争者を排除して独占市場を享受しただけではなく、支配して統治していたインドの特定の地域の銃も独占したのである。あらゆる官僚制と同様に、損失が生じたのであれば、王室が救済したのだ。

イギリス政府は、当時、最も慈悲深い統治機関であった。啓蒙思想のおかげで、今日の西欧で当然のことと考えられている、三権分立、法の下の平等、王の免責特権の排除(the king not exempt from the Law)、奴隷制とカースト制の廃止といった概念を世界中に広めたのだった。こういった新しい考え全ては、インドにおいてイギリス東インド会社によって阻害された。国内的な独占状態は長期議会と1688年の名誉革命で廃止されたが、海外における独占状態は、王政側についた人々への報酬としてずるずると残存した。特に恥ずべきことは、1833年に大英帝国の他の地域で奴隷制が廃止されたにもかかわらず、インドでは10年丸々と遅れたことだった。イギリス東インド会社が、敵対する官僚制により権利を奪われたというのは、インドにとっては良いことだったのである。

以上

※本記事と関連する記事としては、以下のものがある。