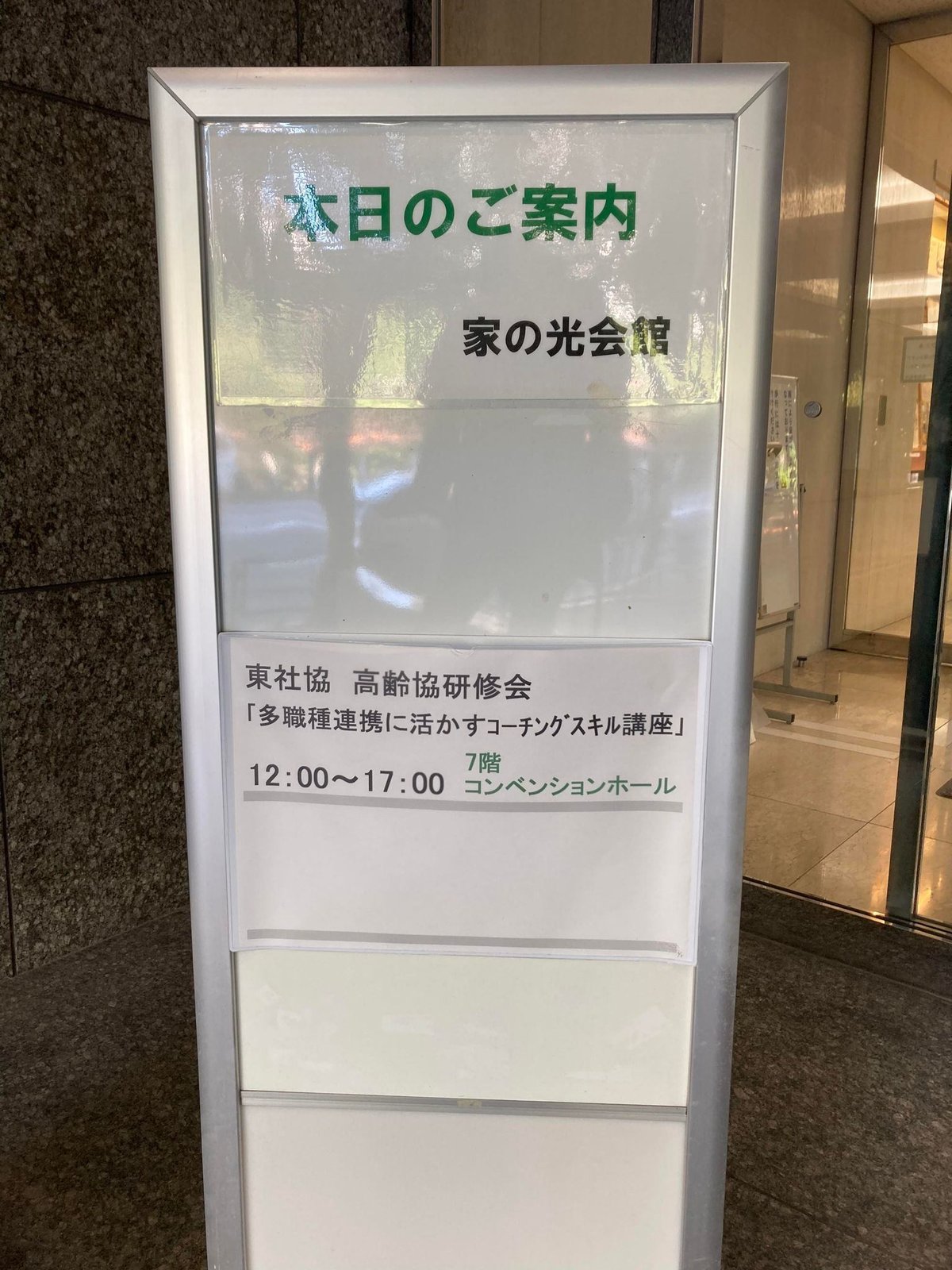

代表山田が【機能訓練指導員のための多職種連携に活かすコーチングスキル講座】で登壇してきました

東京都高齢者福祉施設協議会様からのご依頼で、

【機能訓練指導員のための多職種連携に活かすコーチングスキル講座】

~多様性を認め、効果的なコミュニケーションで信頼関係を築く方法~

というタイトルで、

6月5日に、東京都高齢者福祉施設協議会 会員施設に所属する機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、柔道整復師、看護師など)の方々向けに、研修を実施してきました。

当日は、60名近くもの方々にご参加いただきました。

~~~

私自身、20年以上の理学療法士のキャリアの中で、

「多職種連携」

この言葉は、頻繁に聞いてきましたし、ご参加いただいた機能訓練指導員の方々も同じだと思います。

その中で、「多職種連携」を細分化していくと、私は、

「コミュニケーションをとる」

このことに行き着きました。

~~~

「では、コミュニケーションってなんだろう?」

とさらに細分化すると、

「話す、聞く」

このことなんですよね。

でも、医療介護の現場で、コミュケーションという大枠で括ってしまい、

「話す、聞く」の基本を学ぶ機会って、意外と少ないんですよね。

そのような思いも含めて、当日はお話しをさせていただきました。

~~~

イントロでは、多職種連携に関しての定義も含めた整理を一緒に行い、コーチングの概要を説明し、

コミュケーションの基本の基ともいえる、

コーチングスキルの、

・傾聴

・承認

について、ペアワーク、グループワークを通して、実践的に学んでいただきました。

その後、多職種連携において、大きな阻害因子ともなりうる、

アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)についても、

ワークを通じて理解、そしてそれに合わせて、リフレーミングのスキルも深めていただきました。

最後に、質疑応答の時間では、多くの方から質問、感想をいただき、双方向の対話をさせていただきました。

~~~

Be a Smileの提供する研修では、多くの時間をワークとシェアに費やします。

これには理由があって、コミュニケーションは、私たちにとって、

当たり前に行っているもの過ぎて、だからこそ、自分ではどんなコミュニケーションを取っているか、分かりにくくなるんですよね。

それを、ワークを通じて、自分で気づいたり、他の人からのフィードバックで気づいたりと、

この、「気づき」を得ていただくために、行っています。

人は、「気づき」を得ることができると、思考や行動を変えることができます。

そして、その「気づき」をグループワークや全体の中でシェアすることにより、

さらに自分の「気づき」そして、周りの人の「気づき」にも繋がっていきます。

これらの「気づき」を得るために、実践的なワークとシェアを沢山取り入れています。

~~~

最後になりますが、今回、このような貴重な機会をいただいた、

東京都高齢者福祉施設協議会の機能訓練指導員部会様に感謝を申し上げると共に、

参加してくださった皆さまにもこの場をお借りして、改めて御礼を申し上げます。

ありがとうございました。

~~~

多職種連携におけるコミュニケーションを細分化していくと、コミュニケーションスキルの、

傾聴、承認など基本的なことに立ち返ることができ、実は、このことを丁寧に実施していくと、

それだけでも多職種連携が円滑にいくキッカケが掴めます。

この辺りのエッセンス、私自身、理学療法士として20年、現在も含めてさまざまなフィールド(病院、デイサービス、訪問看護、有料老人ホーム)で働く中で、

多職種連携と向き合い続けているからこそ、リアルなお話しもできます。

もし、こういった研修に興味がある、病院・介護施設の研修担当の方がいたら、お気軽に相談ベースで構いませんので、ご連絡ください↓

「まささんの記事、また、読んでみたいなぁ♫」と感じた方は、Next Stepとして、noteのフォロー👍と、私のプロフィールを覗いてみてください👀↓