全元号を体で感じる書展について.4 元号

お疲れ様でしたー!

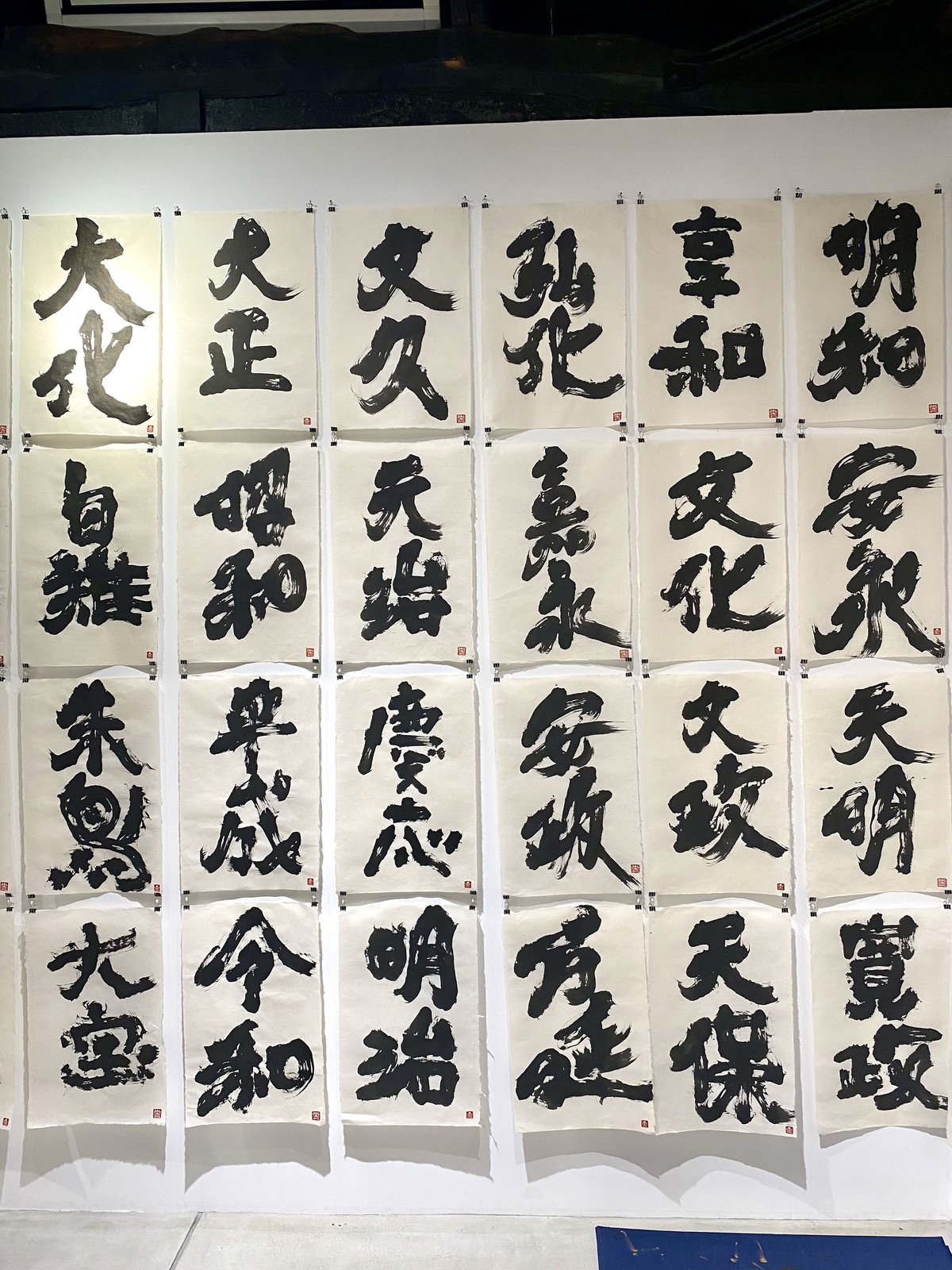

さてさて。9月28、29日をもって長野県朝日村のBLUE HOUSE STUDIOで開催された「全元号を体で感じる書展」が終了しました。バタバタしていて少し時間が経ちましたが、今回のテーマの「元号」について、できるだけ語ろうと思います。

なんで元号?

総勢248。「大化」から「令和」まで248の元号が日本にはあります。ギャラリーで見てくださった方々に皆一様に聞かれたのが「なんで元号を書こうと思ったんですか?」ということ。ギャラリーの壁という壁を埋め尽くした書は個人的にも壮観で、“体で感じる”というひとつの目的を果たせたような気がします。全ての元号を、印刷された一枚の紙ではなく、スマホやPCの画面でもなく、空間的に見る人を取り囲む。だからこそ“感じられる何か”があると思いました。

ではその「何か」とはなにか? 実はなんでもいいんです。「全ての元号」を散歩して、「それぞれの元号」、またはその「総体」を自由に感じてほしいと思ったのです。

そもそも元号に注目したきっかけは、僕が歴史に興味を持つ中で、元号を見る機会が多かったことでした。「この出来事はこの元号のときに起きたんだ」「おっ、一年後にもう元号が変わってる」など、西暦で年月の流れを理解しつつも、西暦とは別の「元号」という「時代の名札」に触れるたび、「元号ってなんだろう」と疑問に思うようになったんです。

知っていることから遠く離れる自由

元号とは「天皇が定める時代の総称」「天皇の治世の称号」であることは間違いありません。でも僕が知りたいのはそういった国語辞書的な正解ではなく、もっと「歴史」に根差し、「文字」に込められたものでした。

「昭和」「平成」「令和」などは、何かしら実感があります。でもそれら以外では、ほとんど歴史の知識や漢字から受け取るイメージに依拠します。なら、そこから立ち昇るイメージってなんだろう。元号の「与え手」の意図を理解するのではなく、「受け手」が感じる自由に委ねることで、逆に「与え手」やその周辺を理解できるのではないか。そう考えたのです。

連続性がない?!

一度「西暦」を忘れてみよう、と思いました。西暦という数字の連続性を取り払った時、そこに現れる「漢字の集合体」はいったい何を語りかけてくるのか。それにもとても興味をそそられました。

西暦とは「数字の積み重ね」であり「順序」です。西暦を覚えた僕たちにとって、歴史とは数字の連続性の中で出来事が一つひとつ刻まれていくものです。ですが「元号」は「時代の名札」として、そこに出来事の履歴が記録されるのです。まるでSDカードみたい。例えば「延暦」には延暦年間で起きた出来事が記録、保管されている。もし僕が「延暦の時代になにがあったんだろう」と興味を持ったら、「延暦」というメモリーカードを読み取ればいいわけです。(そんな興味の持ち方はレアですけど)。

今を生きる僕たちは、西暦と元号を両方使っています。西暦があるから、元号を使っていても時代の連続性を保っているわけです。だって「平成19年って今から何年前?」と言われても、西暦に変換しないとわからない。でも平成という時代は確かにあり、そこにいろんな出来事があった。僕たち一人ひとりに平成に記録された履歴は確かにあるわけです。僕たちは「平成」を思い出す時、その出来事の履歴と、履歴にまつわる情感を思い出します。それらが何かひとつの粘土のような、霧のような、なんなのかわからないけど、確かに掴めそうな何かとなって、時代感覚となるわけです。

世代間ギャップは元号が生む?

現代に生きる僕たちですらそうなのですから、西暦を持たない昔の人たちはもっとそうだったでしょう。もしかしたら最初の元号「大化」が何十年と過ぎたあと、「大化世代は頑固な奴らだ」と、後の世代に疎まれていたかもしれません。「南北朝の『興国世代』は心が擦れているな」という分析が後の世代にされていたかもしれません。元号にまつわるそうした肉肉しい社会性は、“天皇の御世”という国語辞書的な意味合いからすでに逸脱し、大きな広がりを持っているのではないでしょうか。

だから、歴史が好きな人なら歴史の観点から見てくれればいい。文字や書が好きな人なら、文字や書を楽しんでくれればいい。だけど、もしイデオロギーみたいなものが気になるなら、「それはそれで一度見に来てください。改めて感じること、気づくこと、あると思います」。そんなつもりで全元号をテーマにしたんです。

結局のところ「大化」の書を見てイデオロギーを感じ取るよりも、歴史や時代を感じる人のほうが多いのではないかと思います。そうやって考えると、イデオロギーの特徴とは、まだ固定化されていないことにあるのかもしれません。

元号の特徴とは?

元号を一つひとつ書いていると、面白いもので、時代の特徴などが理解できてくるんですね。

奈良時代、特に初期には、白雉や朱鳥、霊亀など、霊獣が出てくる。今の言い方をするなら、結構スピリチュアル。かと思えば和銅なんて産業革命感もある。「銅」なんていうマテリアルが元号に採用されたのはこの時だけ。「銅」にすごいインパクトがあったことは確実です。

平安時代になれば「長」「永」「延」などが繰り返し使われるようになり、政権が安定期に入ったことをありありと感じさせます。

鎌倉時代になると急に「建」が出てくる。そして南北朝では急に「興国」とか言い出す。武家の出現で、政治的な匂いのする単語が元号に使われるようになるんですね。

戦国時代では「文亀」「元亀」。奈良時代以来使われていなかった「亀」が急に出てきます。亀は長寿の象徴ですから、あえて久しぶりに亀が使われるということは、「戦国時代って本当にたくさん人死んだんだなー」って思うんですよ。

江戸時代の後期になると「寛政」「文政」「安政」と「政」が出てくる。「政」が出てくるのは元号の歴史でもこの三つだけです。なんで急に? と疑問に思いますが、おそらくは安寧なる政治を祈っている反面、江戸時代に入り存在感を失っていた朝廷と幕府のパワーバランスが崩れてきた証拠だとも感じます。急に政治的な単語が出てくるんですから。

つまり、元号を「通史」として見たとき、そこに確かに特徴を読み取ることができるのです。由来、背景、意図。いろんなものが絡まり合って、その時代に元号が与えられる。それを自由に想像するのも、歴史の楽しみなのではないでしょうか。

ちなみに、ギャラリーには中学生が何人か来てくれました。「歴史が好き」「書が好き」という子たちでした。時を忘れたかのように作品を見てくれていたその姿には、大人がいつの間にか失ってしまった好奇心へのシンプルな没入感があり、ほんの少しだけ嫉妬してしまいましたね。「よーし俺も! まだまだ!」と心で誓うのでありました。