#3【社内大学"ASC" 3回目の授業に参加してきました!】

こんにちは!入社6年目。朝はパンにコーヒー派の『ハマボウ』です!

社内大学『ASCオートシステムカレッジ』3回目の授業に参加して来ました!

第2回の記事はこちらです。

社員がどんな研修を受けているのか?企業を選ぶ際に重視する方が多いポイントですよね。

前回より転入生6名迎え23名で参加します。チームは分けはシステム部の『二見ヶ浦』さんによるシャッフルアプリでメンバーを決めます!ドキドキ!わくわく!

さっそく、ジャラジャラジャラジャラ~♪ジャン!!(音は私の想像です)今回は3チームに分かれ、いよいよアプリ作成回です(^^)

■前回のふりかえり

■オープンマインド

心理的安全性に必要な”オープンマインド”自分自身を他者に向けてさらけ出すとともに、周囲の言葉にも耳を傾け、素直に意見を聞き入れられる心。

回を重ねていくうちにオープンマインドがスタンダードになるよう、間違ってもいい。発言していきます!

まずは自分から!

■宿題

①ASCメンバーリストアプリ

お互いの自己紹介の内容をアプリへ入力しました。

色んな人の色んな側面を発見出来ました(^^)

②16パーソナリティ診断

質問に答え(直感で)自分の性格タイプ診断をしました。

ちなみに私は”領事”でした。当たっていると思います(笑)

<参考>16Personalities診断

③出来たらいいなアプリ

チームごとに分かれて出した案を入力しました

23案も出ていました!まだまだ増えそうです!

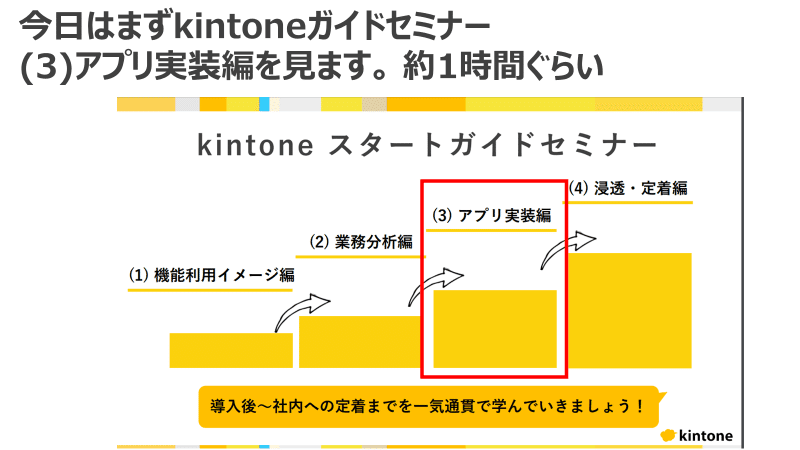

■kintonガイドセミナー

作り方の流れを学びますアプリ実装編!1時間ほど動画を見ての授業です。

■今日のゴール

アプリを作る前に知っておくと役立つこと、つまづかなくてもすむ事をチェックし、アプリを作ってみよう!

■スムーズにアプリを作るには

・ちょっとした違いやルールを知っておく

・見逃しそうな便利ポイントを知っておく

・つまずきそうなところを先に把握しておく

3点の事を留意し授業を受けました。

■アプリを作ってみる

授業で学んだ事をさっそく手を動かして実践します!お題は『消耗品アプリ』です。チームごとに相談しながら各自で作成します。

私はすぐつまづきました(笑)でも大丈夫。これは授業です。わからないことはすぐ聞けて、答えてくれます。そんな私でもトライ&エラーを繰り返し何とか形になりました!こういう時に"心理的安全性"の重要さに気づかされます。

■発表タイム!

チームごとの発表です。チームの代表が時間内に作成完了できた人のアプリを元に追加項目やつまづきポイントなどを発表します。

■つまづきポイント

つまづきポイントはどのチームも同じでした

・フィールドからキャンパスへ移動の作業

・マスタ設定の方法

等々

■追加項目

追加項目は3チーム様々でした。色んな部署の特色が出たようです(^^)

・Aチーム ⇒ 合計金額

・Bチーム ⇒ 合計・依頼先のドロップダウン

・cチーム ⇒ 要求者の所属・必要書類添付ファイル・得意先住所

着目点の違いに新しい発見でした!

■当たり前を見直す?

DXの目的の中には業務プロセスの変革というものもあります。これまで当たり前のようにやっていたことを、この際に見直してみます!

そのために必要な"アンラーニング"についても学びました。

こうして見直した結果、承認者も無くしてシンプルに、kintoneアプリでスマホからでも消耗品が依頼出来るようになりました!

■kintoneのプロによる紹介

弊社、システム部 マロン顧問よりガイドセミナーでは足りない部分を弊社に当てはめ、操作方法のコツや、つまづきポイントを画面を共有し詳しく説明を受けました。

■まとめ

今回もあっという間の授業でした。

詳しい操作方法を学ぶことができ、操作しながらつまづきポイントを共有する。便利機能を共有する。自然と声が出て質問、発言していました。

グループワークって楽しい!!!

あれ?…これってもしかして…”オープンマインド”ですね(^^)

繋がりました…伏線を回収した気分で少し浮かれてかかとを上げてしまいました(笑)

■デザイン思考

最後に司会の『スオミさん』より

今日の授業は”デザイン思考”の一部を元に進められていました。との事

なるほど…そうだったんですね。初めて聞く言葉だったので二重で驚きでした(笑)授業の流れが自分の頭の中で整理されました。

デザイン思考とは、デザイナーがデザインを考案する際に用いるプロセスを、ビジネス上の課題解決のために活用する考え方のこと。

1.Empathize(共感) ユーザーの行動を観察し、ニーズや問題を探る

2.Define(問題定義) ユーザー自身も気付いていない本質的な課題を定義する

3.Ideate(アイデア創出) 課題を解決するためのアイデアを考える

4.Prototype(プロトタイプ) アイデアを『素早く・安く』形にする

5.Test(テスト) プロトタイプをユーザーに試してもらう

■意外にアプリ簡単につくれるかも?

色んな機能を知ることができ、1回目の授業で作ったメンバーリストアプリよりかなりスキルは上がったと思います。個人的にはつまづきが多いものの、手を動かして出来上がっていくアプリは愛着がわきました。

よりいいものを作って便利で効率的なものに仕上げたい!他の人にも使ってほしい。どうやったら定着するのかな?などなど…欲すら出てきました(笑)

でもその欲が重要なのではないかなと思います。まだ形になるには時間がかかりますが次回の授業がとても楽しみです(^^)