- 運営しているクリエイター

記事一覧

見えない日常 #14=完 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 13〉はこちら

Chapter 14

家に帰った日から、毎日12時間以上眠った。ひどく疲れていて、お昼くらいまで起きられなかった。ひとりで寝るのが怖くて、お母さんの布団の横に自分の布団を並べて寝た。

ライカーズアイランドから出た後、定期検査に行った婦人科の先生から「日本に帰ったら必ずもう一度検査に行って」と念を押されていた。病院に行ったら、子宮頸がんになりかけていた

見えない日常 #13 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 12〉はこちら

Chapter 13

「国境がなかったら、移民局のジェイルなんて存在しないのにね」――私がそう言うと、マーバは「そんなこと考えたこともなかったけど、その通りだよ。そんな世界だったら素晴らしいね」と答えた。マーバは、トリニダード・トバゴ出身。優しい目をした、長髪のドレッドヘアーがかっこいい黒人のおばちゃんだ。ブルックリンに35年も住んでいた。

彼女いわく

見えない日常 #12 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 11〉はこちら

Chapter 12

移民局の法廷から帰って来た日の夜、南米出身の囚人が私のもとに来た。彼女は、「アイネスがTakakoの悪口言ってるよ」と教えてくれた。

アイネスはエクアドル出身のおばちゃんで、盗みで軽犯罪になったことがあり、その後、飲酒運転で2度目の軽犯罪となり、移民局に逮捕された。もう7ヵ月もここにいる。アメリカ国内に留まりたくて闘っていたが、

見えない日常 #11 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 10〉はこちら

Chapter 11

ハドソン・カウンティーで、私に最初に話しかけてくれたのは、中国人と韓国人だった。同じ国の人かもしれないと思ったのだろう。やっぱり同じアジア人。こんな場所で会うと、とても仲間意識を感じた。アメリカ人の中には、日本人、中国人、韓国人は、それぞれの国の言葉で話してもコミュニケーションができると勘違いしている人も少なくない。

韓国系中国

見えない日常 #10 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 9〉はこちら

Chapter 10

私たちを乗せた車は、マンハッタンの移民局のオフィスに着いた。指紋の採取や、様々な手続きの後、そこからそれぞれ別の移民局拘置所に連れて行かれた。別れる前に見たボーイフレンドは、重罪犯になってしまったせいで、危険な囚人が着せられる赤色の囚人服に着替えさせられていた。明るい色が妙に似合っていて、思わず笑顔になって手を振った。

私が連れて

見えない日常 #9 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 8〉はこちら

Chapter 9

ボーイフレンドがベイルアウトして職場に戻ると、彼の給料は2倍に増えていた。ボスは、彼の大切さを身にしみて感じたらしい。「君にはずっとここで働いてほしい」と言ってきた。いられるものならいたいのだけど……。

アメリカの裁判のシステムは日本とはだいぶ違う。まず弁護士が、刑を軽くするために、検事と何度も交渉をする。交渉が終わると、弁護士が電

見えない日常 #8 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 7〉はこちら

Chapter 8

ボーイフレンドはまだ保釈金を払えず、ライカーズアイランドにいた。何人もの囚人から、「外に出て戦わないと刑期が長くなるよ」と教わっていたので、私も彼も必死で知恵を絞った。彼は、友人、知人ひとりひとりに事情を話し、お金を貸してくれるようお願いすることを決意した。

ライカーズからは、決められた時間に外に電話をすることができた。それぞれの収

見えない日常 #6 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter5〉はこちら

Chapter6

拘置所から出てすぐに、世界がカラーになっていることに気がついた。それまで私は長い間、モノクロ写真を撮っていた。周りの景色を、意識しないまま、白から黒までのトーンで見ているほど経験を積んでいた。それが急に、全部カラフルになったのだ。目の前で起こる出来事が、ざわざわしながら視界にカラーで飛び込んで来て落ち着かない。

それだけじゃない。しばら

見えない日常 #3 木戸孝子(写真家)

前回〈Chapter 2〉はこちら

Chapter 3

ライカーズアイランドで、私に1番危険を感じさせた存在は看守だった。

ナプキンが必要でもらいに行っても、聞こえないのか聞こえてないふりをしているのか、看守はまったく知らんぷり。見かねた黒人の囚人が大声で怒鳴ってくれ、やっと手に入れることができた。

アメリカの拘置所で、リンチや殺人や自殺が起こるのは、看守がちゃんと仕事をしていないから

見えない日常 #1 木戸孝子(写真家)

Chapter 1

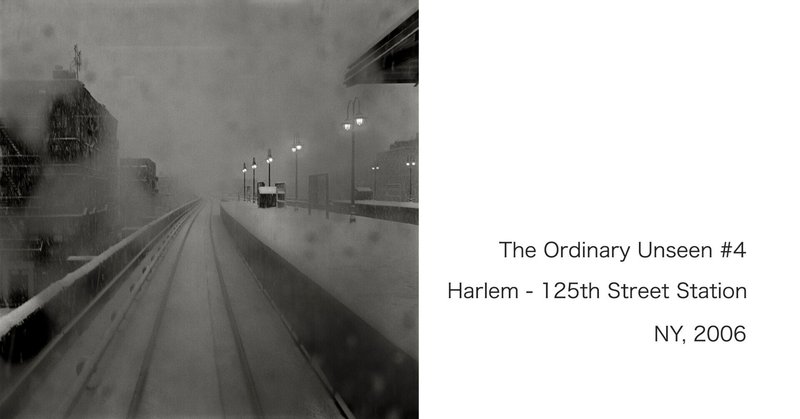

ライカーズアイランドの拘置所の廊下に立った時、混乱する頭に一つの冷静な考えが浮かんだ。

私はここに連れてこられることを知っていたのかもしれないーー。

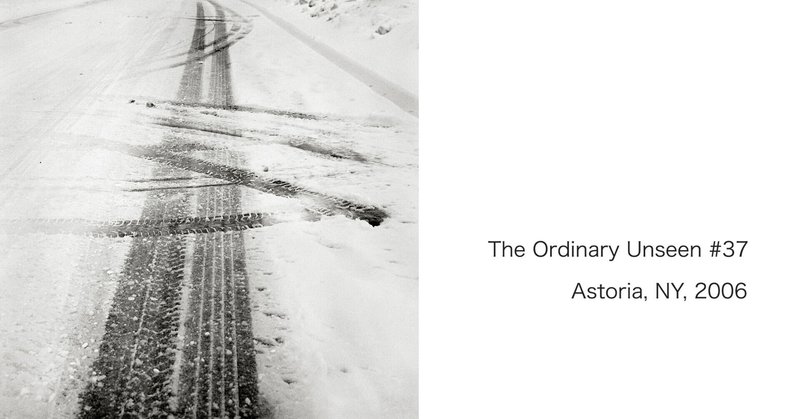

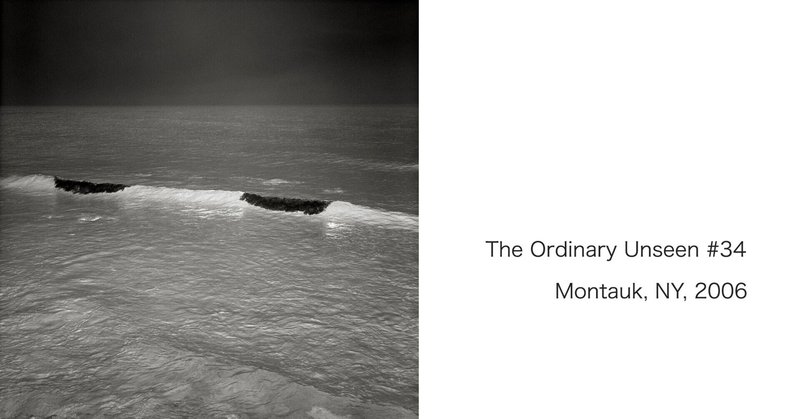

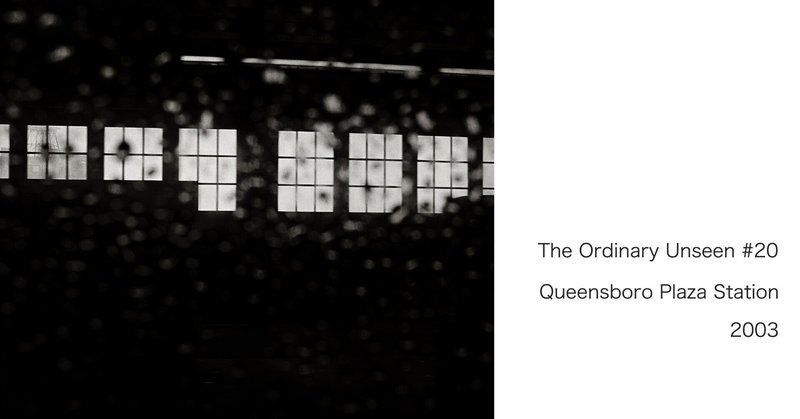

その廊下は私が撮った写真にそっくりだった。当時の私が撮っていたのは「The Ordinary Unseen」と名付けた作品。それは孤独な日常の中で美しい光を見つけるプロジェクトだった。闇が深ければ深いほど小さな光はより