見えない日常 #1 木戸孝子(写真家)

家族の親密な関係性を収めたシリーズ「Skinship」が、このところ欧米の数々の写真コンテストで高い評価を受けている写真家の木戸孝子氏。同作のテーマに至るきっかけとなったのは、彼女がニューヨークでの生活で思いがけず遭遇した〝逮捕〟だったーー。

Chapter 1

ライカーズアイランドの拘置所の廊下に立った時、混乱する頭に一つの冷静な考えが浮かんだ。

私はここに連れてこられることを知っていたのかもしれないーー。

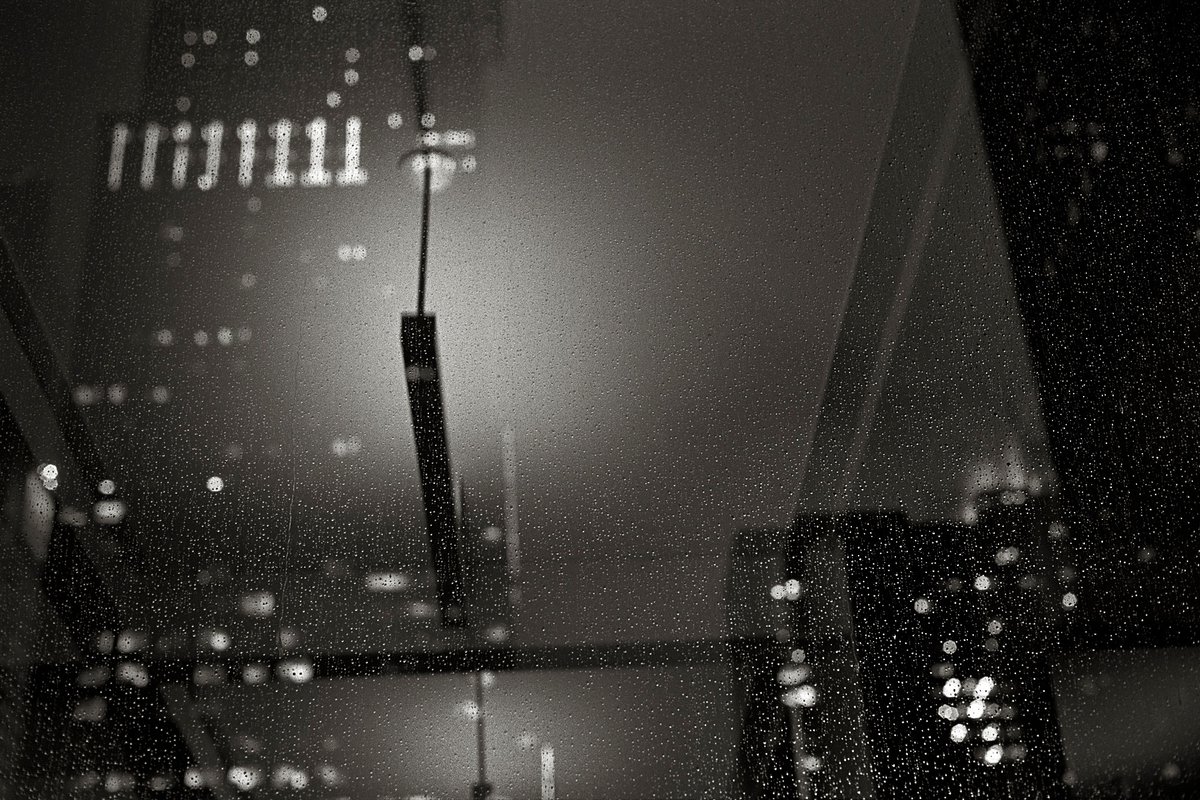

その廊下は私が撮った写真にそっくりだった。当時の私が撮っていたのは「The Ordinary Unseen」と名付けた作品。それは孤独な日常の中で美しい光を見つけるプロジェクトだった。闇が深ければ深いほど小さな光はより明るく見える。自分自身に希望の光を見失わせないためにこの作品を撮ってきたのだろうか。

私の作品が真実ならば、希望をなくしてはいけない。

一番怖かったのは、何が起きているのかわけがわからないことだった。事態はすでに自分の力ではコントロールできない所で動いていることだけはわかった。

ここがどこなのか、何度も周りの囚人たちに聞いた。パニックのせいか、場所の名前が覚えられない。5回以上聞いて、やっとライカーズアイランドの名前を覚えた。

でもそんな場所は聞いたこともない。それもそのはず。私が逮捕された当時、2007年の「ニューヨーク・サブウェイ・マップ」には、ライカーズアイランドは描かれているけれど、その名前は記載されていない。2002年にニューヨークに来て、住んでまだ5年くらいでは、知らなくて当然だった。

ここは日常からは見えない場所。

私がライカーズのことを何も知らないから、囚人の一人が「どこに住んでるの?」と聞いてきた。「ディトマスだよ」と答えたら「ああ! だったら、ここはすぐ近くだよ」と私を安心させるかのように教えてくれた。

ライカーズアイランドは、クイーンズとブロンクスのあいだのイーストリバーに浮かぶ世界でも最大規模の収容施設。衛生状態は悪く、殺人や自殺、人権侵害、汚職などが多いことから、アメリカでワースト10の刑務所の一つに選ばれている。1年以下の刑期の人、または判決が決まっていない人がここに収容されている。ということは、判決を待つ殺人罪の囚人なども多く入れられている拘置所だ。

ライカーズまでの唯一の交通手段は、クイーンズと島に掛かる橋を渡るQ100というバスのみ。私はクイーンズ区の西部にあるアストリア地区のディトマス・ブルバード駅の近くのアパートメントに住んでいた。あとになって知ったのだが、この橋の手前にあるバス停までは、自宅から歩いてたったの15分ほどだった。日常からは見えない場所、見えない現実があることを私は知った。

私は独房に入れられた。建物の中央には2階分の吹き抜けの広い共用スペースがあり、それを囲むように1階と2階に独房がずらりと並んでいる。外側から鍵が閉められて独房で過ごす時間と、食事などの共用スペースで過ごす時間がある。

きれいとは言えない部屋に閉じ込められて、身体中がかゆくなり、掻きむしりそうになった。でも思った。もしもここで掻きむしって、傷だらけになり、傷からバイ菌が入りでもしたら……ここで病気になったら命取りになる。

ただでさえパニック障害があった私は自分に言い聞かせた。大丈夫、ここは汚くない。大丈夫、パニック障害も出ない。落ち着いて、生き延びないと。ここは粗末なベッドとトイレしかないけど、少なくとも部屋でトイレに行けて、手も洗えて、寝ることができる。汚くない。大丈夫。痒みが止まった。

逮捕されて拘置所にぶち込まれるのは、日常からの死。それは、臨死体験に近いのかもしれない。

毎日は突然断ち切られた。家族にも友達にも会えないし、話もできない。仕事を休みます、という電話もできなかった。自分の服もお金もない。時計がなくて、時間もわからない。パーマの予約もしていたのに。クレジットカードの支払いは? 連続していた毎日が、ブツッと途切れたような感覚。

お金も、肩書きも、職業も、社会的地位も、化粧も、家族も、すべて剥ぎ取られる。死ぬ時には持っていけないものリストのようだ。名札には、宗教だけが記されていた。「Christian」「Muslim」「Other」ーー。信仰はたぶん、死ぬ時にも持っていけるものなのだ。

ご飯を作ることも、ご飯を作りたくないことも、部屋の掃除も、ランドリーを面倒くさく思うことも、毎日仕事に行くことも、仕事が大変なことも、ボーイフレンドとデートすることもケンカすることも、すべてが自由だからできる素晴らしいことだった。

皮肉なことに、拘置所にはテレビがあった。当時流行っていた「Heroes」というドラマの時間になると、多くの囚人たちがテレビの前に集まってきたけど、私は見なかった。日常の大切なことが何もできないのに、テレビで気を紛らわす気にはどうしてもなれなかった。

ほとんどの囚人たちは、私に良くしてくれた。何日かたって、ここでは今までの人生で作り上げてきたお互いの人格が、ありありと見えるのだということを感じ取った。人間としての、正直さ、優しさ、強さ、相手を思いやる心。ずるさ、弱さ、嘘、汚さも見える。

ここで自分を守ってくれるのは、自分の中にあるものだけ。人間として人に信頼されるかどうか。何となく、この人を守ってあげたい、と思ってもらえるかどうか。そして、祈り。

「無実に見えるけど何でここにいるの?」と最初の頃よく質問された。

私は屈託なく答えていた。

「無実だよ。誤解されたんだよ。ボーイフレンドの息子が日本から来て一緒に暮らし始めてね。子供がお風呂上がりに裸で走り回って。日本では子供と一緒にお風呂に入るんだよ。

写真撮ってーってふざけて言うから、パチパチ撮ったんだよ。日本でちょっと前に、おしりかじり虫っていう曲が流行ってね(ここで〝おしりかじり虫〜〟と歌いながら、踊って見せた)。それの真似して、お尻かじってる写真とか撮ったりしてね。

そのフィルムをドラッグストアに現像に出して、取りに行ったら逮捕されたの! ボーイフレンドは仕事が終わってから、私たちを迎えに来るつもりで警察に来たら、彼まで逮捕されたんだよ!」

拘置所で診察してくれたおそらく南米出身の女性のドクターにも、何でここに来たのかを聞かれた。理由を話すと、「それは私の国のカルチャーでもなんにも悪いことじゃないわ。気の毒に思うよ」と言ってくれた。

南米出身の囚人たちは、「子供の裸なんてみんな携帯電話で撮ってるよ。なんで携帯のカメラで撮らなかったの?」と言う。「次に誰かに聞かれたら、自分のケースについて話したくないからって答えて、もう話さないようにするんだよ」と、真剣な顔で教えてくれる囚人もいた。

何で自分のケースを話さない方がいいのか、その時はわからなかった。ただ、この経験豊富そうな人のアドバイスに従おうと思い、それからは人を見て話すかどうかを決めた。

〈Chapter 2〉に続く

9月28日(木)公開

※

木戸孝子(きど・たかこ)

1970年、高知県生まれ。 創価大学経済学部卒業後、プロラボ勤務を経てフリーランスフォトグラファーとして独立。 2002年渡米。2003年、ニューヨークのInternational Center of Photography卒業。 その後、ニューヨークで、白黒銀塩写真のプリンター、リタッチャー、高知新聞への連載などを行いながら、自身の作品制作、発表を行う。2008年、日本に帰国。 現在、高知県に在住し、国内外で作品を発表し続ける。 写真集に東日本大震災の被災地を撮影した『The Unseen』(2021年)。

〈近年の展覧会〉

「LensCulture受賞者展」(Photo London・Somerset House/イギリス・ロンドン)

「Parenthood(公募展)」(PhotoPlace Gallery/アメリカ・バーモント)

「EXPOSURE 2023 INTERNATIONAL OPEN CALL展(公募展)」(EXPOSURE Photography Festival・Contemporary Calgary/カナダ・カルガリー)

「ZUHAUSE NO.6(VONOVIA Award受賞者展))」(Sprengel Museum Hannover/ドイツ・ハノーファー)

「The Unseen(個展)」(多賀城市立図書館/宮城県・MARUTE ギャラリー・香川県)

「The Exhibition Lab Exhibition 2021(グループ展)」(Foley Gallery/アメリカ・ニューヨーク)

〈近年の受賞歴〉

「2023 Daylight Photo Awards」優勝

「Parenthood(PhotoPlace Gallery)」ディレクター賞(James Barker)

「LensCulture Summer Open 2022」優勝

「VONOVIA Award fur Fotografie 2022」3位

「Women Photograph Project Grant」グラント受賞

「IMA next」テーマ「Touch」 1位(審査員Lina Scheynius)

「Lucie Foundation Scholarship Program 2021」エマージングアーティスト・佳作

「Photolucida Critical Mass 2021」トップ50 Photographers