肩こり・首こり・腰痛の三大不調をピンポイントで改善! 筋肉研究の世界的権威が監修し弟子が考案した「無理しない」プログラム

長時間のスマホ使用が「ストレートネック」と呼ばれる状態を作り出すことは、よく知られている。真っすぐ伸びる首に対してわずかに反っているはずの首の骨(頸椎)が、視線を落としスマホをのぞき込むような姿勢を続けることで、反りを失う。その結果、首の後ろ側の筋肉が収縮し続け、筋肉がどんどん硬くなり、血の巡りも滞ってしまうために起こる症状だ。

同様に、長時間のデスクワークが肩こりの原因の一つであることも周知の事実だ。パソコン作業をしていると、知らず知らずのうちに頭が前に出て、スマホを見るときと同じストレートネックになる。さらに、キーボードを打つときはひじを上げ、手を少し浮かせるので、僧帽筋など肩周りの筋肉は過度の収縮した状態。その状態が続くと筋肉は収縮を緩めることができなくなり、次第に柔らかさを失っていく。つまり筋肉が硬くなり「肩こり」が起きる。

悩ましいのは、スマホにしろ、デスクワークにしろ、それを完全に「断つ」ことはほぼ無理だということだろう。だとしたら、何らかの方法で硬くなった筋肉を緩めるしかない。

世界的な筋肉研究の権威で東京大学名誉教授の石井直方氏に師事し、自らも同大大学院で筋肉について研究したパーソナルトレーナーの比嘉一雄氏が、2022年9月に刊行した著書『【動画付き決定版】ストレッチメソッドBOOK』に収めた77のストレッチの中から、「首こり(ストレートネック)」「肩こり」「腰痛」という三大不調をピンポイントで改善するプログラムを紹介してくれた。

比嘉氏は言う。

「不調対策のストレッチは、本では順番を付けてご紹介しましたが、自分のやりたい順番に変えて行っても構いません。朝、昼、夜に分けて取り組んでもいいでしょう」

重要なのは続けることだ、と。

まずは、「首こり」「肩こり」を同時に改善するストレッチから紹介していこう。

ターゲットとなるのは「胸鎖乳突筋」「僧帽筋」「板状筋」という3つの筋肉。とくに首の後ろ側にある僧帽筋や板状筋は硬くなりやすいので、ストレッチで念入りにほぐしていく。

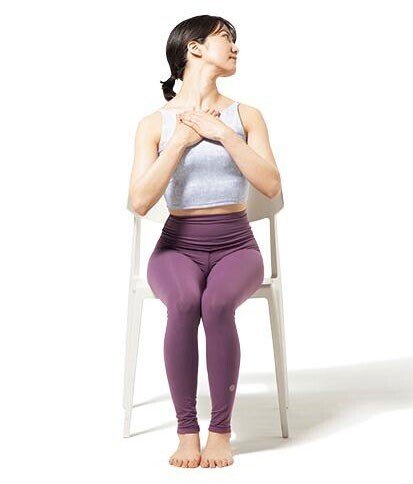

(1)胸鎖乳突筋

椅子に座って両手を胸前でクロスさせて鎖骨の上に置き、首を斜め後ろにゆっくり倒す。そのとき首の横にある胸鎖乳突筋が伸びているのを確認すること。左右で各30秒が目安。

(2)僧帽筋・上部

椅子に座って片方の手を頭の上に置き、背すじを伸ばしたまま、手で軽く押しながら頭を斜め前に倒す。そのとき、僧帽筋の上部が伸びているのを意識して。こちらも、左右で各30秒ずつ。

(3)板状筋

椅子に座って両手を頭の上に置き、背すじを伸ばしたまま両手で軽く押しながら頭をまっすぐ倒す。そうすると、板状筋が伸びているのを感じるはず。これも、30秒が目安だ。

続いて、「腰痛」を予防・解消するためのストレッチ。筋肉は、それぞれ独自の働きを持つが、連動してこそ力を発揮する。「脊柱起立筋」「中殿筋」「ハムストリング」も連動して股関節の動きを司っており、いずれかの筋肉が硬いと腰痛を引き起こす。腰痛解消には、3つの筋肉のどれかではなく、すべてを伸ばしてあげることが必要だ。

(1)脊柱起立筋

椅子に座って両手を頭の上に置き、背すじを伸ばしたまま手で軽く押しながら頭を斜め前へ倒す。そのとき、脊柱起立筋が伸びているのを意識すること。左右で各30秒ずつ。

(2)中殿筋

両脚を伸ばして床に座り、片ひざを立ててクロスさせ、伸ばした脚の外側に置く。立てたヒザを両手で抱えながら体の方へ引き寄せ、中殿筋を伸ばしていく。こちらも、左右で各30秒。

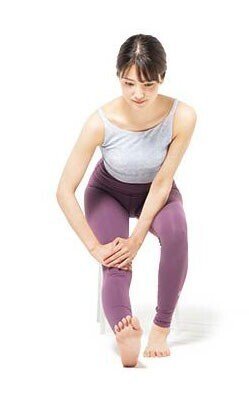

(3)ハムストリング

椅子に座って片方の脚を伸ばし、つま先を上へ向ける。そして、伸ばした脚のひざに両手を置き、体を前に倒して太ももの裏側のハムストリングを伸ばしていく。やはり左右で各30秒ずつが目安だ。

こうしたストレッチの効果を最大化するために、最適な「時間帯」はあるのだろうか。

比嘉氏によれば、ゴルフやランニングなど、日常的に運動に取り組んでいる人なら、ケアを含めてその運動後にストレッチを行うのがいい。それが無理なら、次におすすめなのは、入浴後の体が温まっている時間帯。そしてもう一つ。

「朝起きてからと寝る前です。朝のストレッチは体温を上げることで体を目覚めさせてくれますし、寝る前のストレッチはストレッチがもたらすリラックス効果で副交感神経が優位になり、よい睡眠へ導いてくれます」(比嘉氏)

もちろん、デスクワーク中に肩がこって仕方ないという人は、休憩時間にやってみてほしい。そして、そもそも「不調」なのだから、どのストレッチも無理に伸ばさず、「イタ気持いい」と感じるところで止めることが肝要だ。

(構成:生活・文化編集部 森香織/写真:宮田幸司/モデル:佐藤あかり)