“人事の天才”天武天皇が断行した驚愕の一大リストラとは

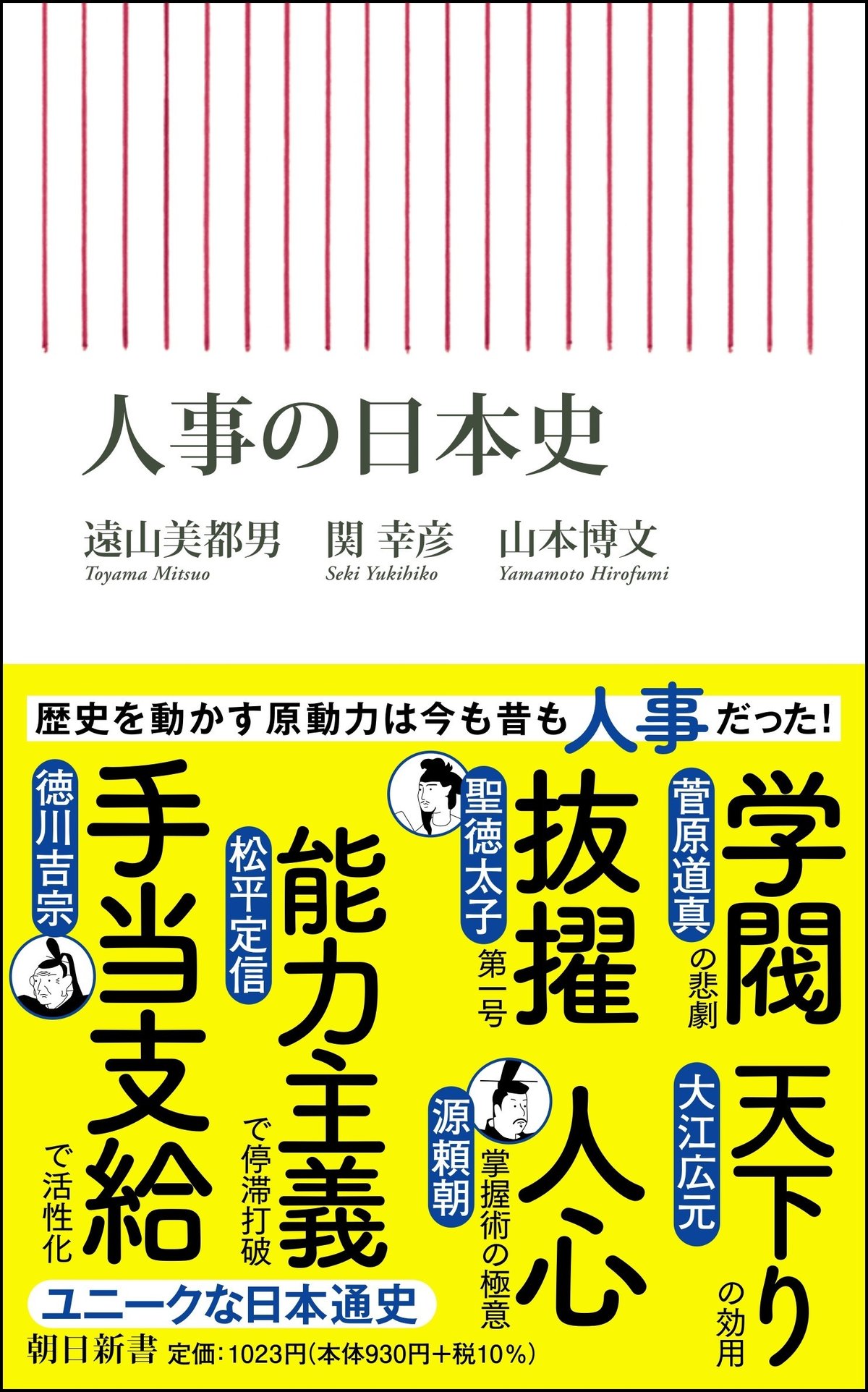

『人事の日本史』(朝日新書)は、人事の本質を歴史上の有名人や事件に求め、多数のキーワードから歴史を読み解いたユニークな日本通史。歴史ファンだけでなく、ビジネスパーソンも身につまされるエピソードが満載の一冊だ。本書より、“人事の天才”と呼ばれた天武天皇についてのエピソードを紹介する。(写真:Gettyimages)

白村江の敗戦からわずかに9年、我が国は未曽有の内乱を経験することになる。672年の夏に起きた壬申の乱がそれだ。

この内乱は、671年12月に46歳で没した天智天皇の後継の座をめぐって発生した。天智の弟である大海人皇子が、天智のむすこ大友皇子を激戦のすえに破り、即位して天武天皇となった。

天武の勝因は、天智が推進した急進的な改革(いわゆる大化改新)に不満をもつ中央の中小の豪族や地方の豪族たちが天武を支持したことにあると言われることが多い。天武は彼らの不平不満に耳を傾け、彼らの力を巧みに利用して内乱に勝利することができたというわけだ。

だから天武は、即位すると一人の大臣も置かずに政治を独裁したとされる。これは、大臣をはじめとする「まえつきみ」として国政に関与してきた中央の大豪族たちにとって、大きな打撃になったというのだ。

しかし、天武にせよ、大友皇子にせよ、両陣営には中央の大豪族も加担しており、彼らの実力なしには両軍とも戦争を計画することすらできなかったに違いない。大豪族の中には同族が天武・大友両陣営に分かれて戦うというケースもあった。これはあたかも、「天下分け目」の関ヶ原の戦いで東西両軍に分かれて戦った真田一族のようなものだ。

だから、天武が内乱を制した後も、彼は中央の大豪族の力をことさらに殺ぐことなどできなかったし、その必要もなかったと言えよう。

■凄みのある天武の人事

他方、天武が内乱のなかで中小の豪族や地方豪族の力を頼りにしたというのは、彼が大友皇子の大本営のある近江大津宮を攻略する方面軍の将軍に、村国男依・書根麻呂・和珥部君手・肝香瓦安倍ら、彼の従者(舎人)であり地方豪族の出身者たちを起用したことを指しているのだろう。

だが、この将軍「人事」は、天武が内乱の勝者となるために、中央の大豪族を頼みとせず地方豪族の力だけに期待していたことを意味しない。

なぜならば、天武が旧首都だった倭京(飛鳥地方)を制圧するために差し向けた方面軍の将軍はみな中央の大豪族たちだったからだ。大津宮に向かった方面軍の将軍が一様に地方豪族の出身者だったのは、天武の戦略によると見られる。

つまり、大津宮攻略軍にとって大友皇子との直接対決は不可避だ。その時、もし天武軍の将軍たちが中央の大豪族だった場合、彼らは亡き天智天皇とも大友皇子とも面識があり、場合によっては恩義や忠誠心もあっただろうから、大友を目の前にして、彼らに動揺が起きないとは保証できない。

天武はその点を十二分に心得ており、この方面軍の将軍をあえて彼の従者で地方豪族の出身者でもある者で固めたのだ。彼らは天智や大友皇子に面識もなければ恩義や忠誠心もなかったから、たとえ大友皇子が眼前に現れたとしても、彼らの主君の敵の出現に闘争心が増しこそすれ、戦意が萎えることなど絶対にあり得なかっただろう。

これに対して大友皇子は、自分が陣頭に立てば、劣勢を一挙に挽回できると考え、大津宮最後の防衛ライン、瀬田橋の西岸に布陣した。だが、彼の思惑は完全に裏目に出てしまう。瀬田橋東岸の天武軍の戦意は萎縮するどころか、大友出現によりその士気はかつてないほどに高揚したのだ。

このような将軍「人事」からは天武の人間洞察の奥深さ、戦略家としての凄みを感じずにはいられない。彼の前半生は深いナゾに包まれているが、余程の修羅場をくぐり抜けてこない限り、このような「人事」を思いつくはずもなかっただろう。

以上見たように、天武は中小豪族や地方豪族の不平不満を吸収し、彼らの力だけに依存し内乱を勝利に導いたわけではない。そもそも、天武が兄天智による「構造改革」に対して不満を抱く豪族たちに同情的だったかと言えば、決してそうではなかったのだ。

なぜならば、壬申の乱後に天武が行ったのは、天智による大化改新以来の「構造改革」の成果を引き継いだ、その総仕上げの変革だったからだ。

■カリスマ性による大リストラ

7世紀半ば、クーデターによって誕生した孝徳政権は、中央・地方の豪族たちの世襲の仕事を否定し、代わりに彼らを「能力評価」システムにもとづき「官僚」に編成していく一大「構造改革」に着手した。だが、654年に孝徳天皇が没し、翌年即位した斉明天皇の時代に百済が滅亡(660年)、その後、百済救援戦争の最中に斉明が急逝し、白村江で大敗を喫するなど内外ともに多事多難であった。そのため「構造改革」は当初の勢いを失い、なお完成するに至っていなかった。

壬申の乱に勝利し、晴れて天智の後継者となった天武は、かつてない規模の内乱を制し、実力で王位を手にしたというその「カリスマ性」を最大限に利用し、未完の「構造改革」の総仕上げに着手することになった。

天武が在位中に一人の大臣も任命せずに独裁を行ったのは、大臣を出すような中央の大豪族を抑圧するためではなかった。それは、彼ら大豪族の処遇も含めた年来の「構造改革」を一気に仕上げるためにほかならなかったのだ。

天武はまず手始めに、中央の中小豪族を対象に「能力評価」システムによって「官僚」たりうる人材の発掘に努め、彼らに臣に次ぐカバネである連を授けていった。氏族ではなく、あくまでも個人を対象に「官僚」候補者を選抜していったわけだ。だが、これはあくまで暫定的なもので、「官僚」となりうる人材の裾野を広げるという意味合いがあった。

そして684年、天武は中央の大豪族や中小の豪族たちに対し、新たに制定したカバネを授与すると宣言した。これが「八色の姓」だ。従来のカバネは臣を最上位とし、連がそれに次ぐとされていたが、それ以外の直・造・首・史などのカバネには明らかな序列や上下関係がなかった。

それに対し「八色の姓」では、(1)真人、(2)朝臣、(3)宿禰、(4)忌寸、(5)道師、(6)臣、(7)連、(8)稲置というように、明確な等級・序列が設けられていた。これにより天武は、「天下のすべての姓をこの新姓に一本化するのだ」と言っている。

最上位の真人を皮切りに、順次、新しいカバネが諸氏に授けられていったが、結果的にあたえられたのは(1)~(4)の上位4姓のみだった(真人13氏、朝臣52氏、宿禰50氏、忌寸11氏)。

(4)の忌寸までの4姓を授与されたこれら豪族(計126氏)は、これ以後に制定された位階制(正一位から少初位下までの30階)のもとで「五位」以上を授かる資格を認められることになる。「五位」以上は「貴」「通貴」と呼ばれ、いわゆる貴族階級に相当し、国家を運営する高級「官僚」になれる階層とされた。上位4姓をもらえた豪族は万々歳だが、「八色の姓」制定直前に連のカバネを授与され、「官僚」になれる資格を暫定的に認められながら、最終的な選にもれた豪族たちは悲劇だった。

天武自身による審査と決断によって、高級「官僚」になれる豪族とそうでない豪族とに情け容赦なく選別され、大化改新以来の「構造改革」はようやく所期の目標を達した。壬申の乱を勝ち抜いた天武の「カリスマ性」がなければ、このような一大リストラは到底不可能だったのだ。