アプロプリエーション・アートとその周辺

序-アプロプリエーション・アート

アプロプリエーション(appropriation)、または、シミュレーショニズム(simulationism)は、1980年代のニューヨークを中心に広まった美術運動だ。

近代芸術の唯一性(アウラ)に反対し、大衆芸術のイメージを、カットアップ(cut-up/切り刻んでの、偶発性の文学技法)、サンプリング(sampling/取り込んだデータからの再構築)、リミックス(remix/複数のデータからの再構築)といった手法を用いて*アプロプリエーション(appropriation、流用/文脈の再構築)することを特徴とする。

複製技術時代における芸術作品-ヴァルター・ベンヤミン

もう少し付け加えると、それは、コンテキスト(文脈)の脱構築(全体、また、項目枠の再構築)する思考方法の論理。それは、ジャック・デリダ(Jacques Derrida, 1930 - 2004/フランスの哲学者)の視点と感じられるが・・・また、その場合のアウラ(Aure)とは、オリジナルなものが「いま」「ここ」という一回性においてもっている重みや権威だろう。ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin,1892-1940/ドイツの哲学者)が「複製技術時代における芸術作品」(1936)で用いた概念でもある。

(註)*アプロプリエイション(appropriation/流用・盗用/アートでは文脈の置き換え)

それらのアートは、アプロプリエーション・アート(appropriation art)、シミュレーション・アート(simulation art)とも呼ばれる。

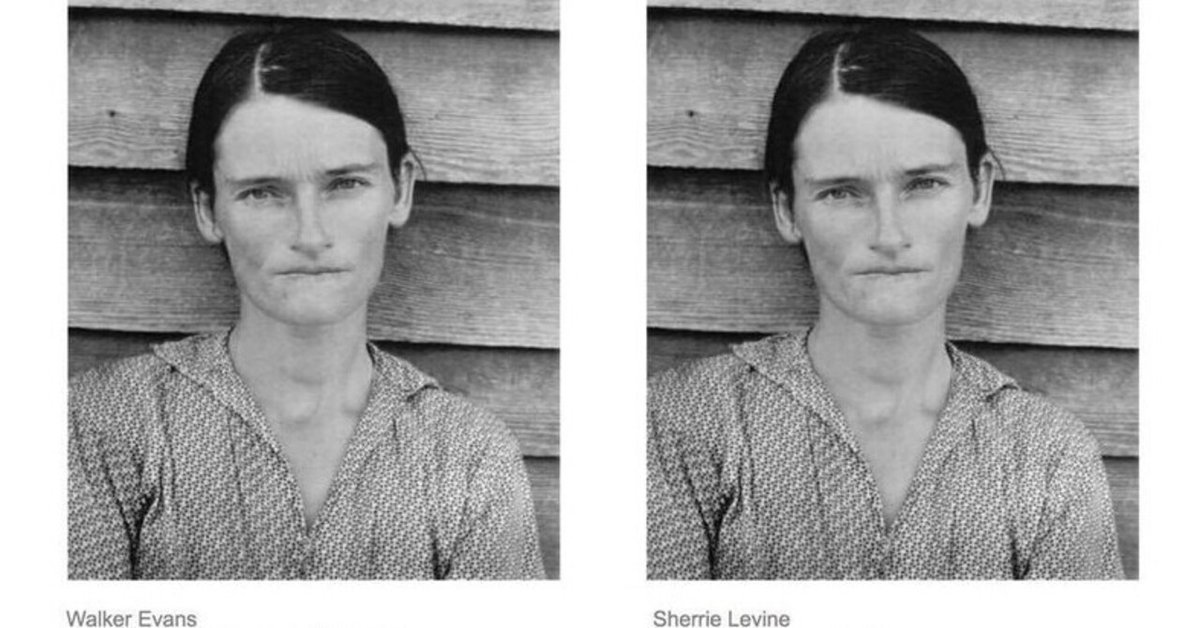

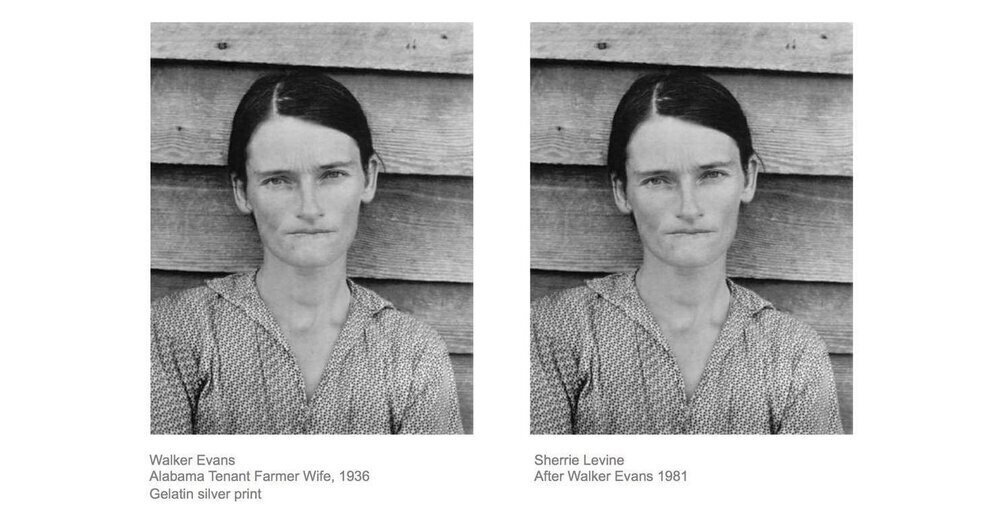

アプロプリエーション・アートの例-Sherrie Levine

アプロプリエーション・アートの例として、挙げられるのが、代表的なシェリー・レヴィーン(Sherrie Levine,1947- /アメリカの写真家・アーティスト・コンセプター)の作品の構成だろう。表象とその後の事例は・・・・

1980年代にはニューヨークのイーストビレッジにおいて、アプロプリエーションを用いた芸術家があつまり、シェリー・レヴィーンは、際立った存在となる。

シェリー・レヴィーンは 、1981年に”After Walker Evans”という作品を、ニューヨークの Metro Pictures Gallery での個展で発表した。その個展では、世間で知られたウォーカー・エバンス(Walker Evans, 1903-1975/アメリカの写真家-作品は、記録性を重視したストレートフォトグラフィ)の写真を、ウォーカー・エバンスのカタログを撮影することで複写し、レヴィーン自身の作品として何の手を加えることなく発表した。

それは、従来からの視点からは乖離(かいり)しており注目を集めるが、それは、良しも悪しきも、どちらの意味合いでも興味のある表象だろう。

ウォーカー・エバンスは、 ジェームズ・エイジー(James Agee,1909-1955/アメリカの小説家、ジャーナリスト-ピューリッツァー賞受賞)と共作の” Let Us Now Praise Famous Men” という大恐慌の頃の田舎に住む、貧困なアメリカの人たちの写真集で著名だ。

シェリー・レヴィーンの作品は、この写真集からアプロプリエーションを行った・・・

それを、当然の事ながら、ウォーカー・エバンス遺産財団は著作権侵害として、レヴィーンの作品の販売を差し止めた。

後に、レヴィーンはエバンスの遺産財団に作品を寄付し、現在はメトロポリタン美術館の所蔵となっている、有名な話だ。

当時の常識からするとそうだろう。

ポストモダンの象徴的作品

そして、この作品はポストモダンの象徴的作品となっているのだ。再撮影で、被写体の女性によるイメージの占有によってイメージの持つメッセージを(註)に文言を入れ 、本来のイメージを所有する権利性について省察(かえりみて、そのよしあしを考える)している。

写真の被写体への女性としての連帯感が、ウォーカー・エバンスが占有していたイメージの権利的な文脈を、レヴィーンによるイメージの再占有という手法に表れている。ここが、ポイントだ。

(註)現行のNFT(non-fungible token/非代替性トークン/所有証明付き・偽造不可なデジタルデータ)の考え方とは異なる。

その時代の「イメージと文化」を掘り下げる

繰り返すが、そのアプロプリエーションは広く流通するイメージが持つ同一性を解体し、文脈や解釈に依存するイメージのあり方に注意を向けた。

言葉を変えれば、その時代の「イメージと文化」を掘り下げているのだ。

2020年代には、NFTによるロットNoによるデジタルデータの普及もある、その現在形は、当然のように、現在、そのミュージアムもあるが、しかし、人の心に問いかける表象とは、なんだろう・・・

Fig.Cassidy Oquinn - Appropriation Art #ENGL1301

(追記)ソビエトの写真から消えた人々

スターリン以外の有力者は、次々にフォトレタッチ(まだ、adobe Photoshopのない時代に)によって消されていった、ソビエトの写真から消えた人々、これは、表象文化論を学んだ方には著名な写真だろう。この表象にも、アプロプリエーションの視点は当てはまらないだろうか・・・

・このコラムの関連項目

いいなと思ったら応援しよう!