透明なトーンの美しさ -90年代ゴダール映画の魅力

【木曜日は映画の日】

人には、「この作品が好き」という他に、人生を変えるくらい影響を受けた作品というのが存在すると思っています。

私にとっての「人生を変えた」作品はというと、90年代のゴダール映画のように感じています。

トルストイの小説『戦争と平和』や、プルースト『失われた時を求めて』、バッハの『マタイ受難曲』は、それぞれ素晴らしいし、大好きです。でも、私が若い頃に衝撃を受けた作品ではない気がします。

90年代のゴダール映画は、私の人生観や物の見方にまで深く影響した作品群でした。

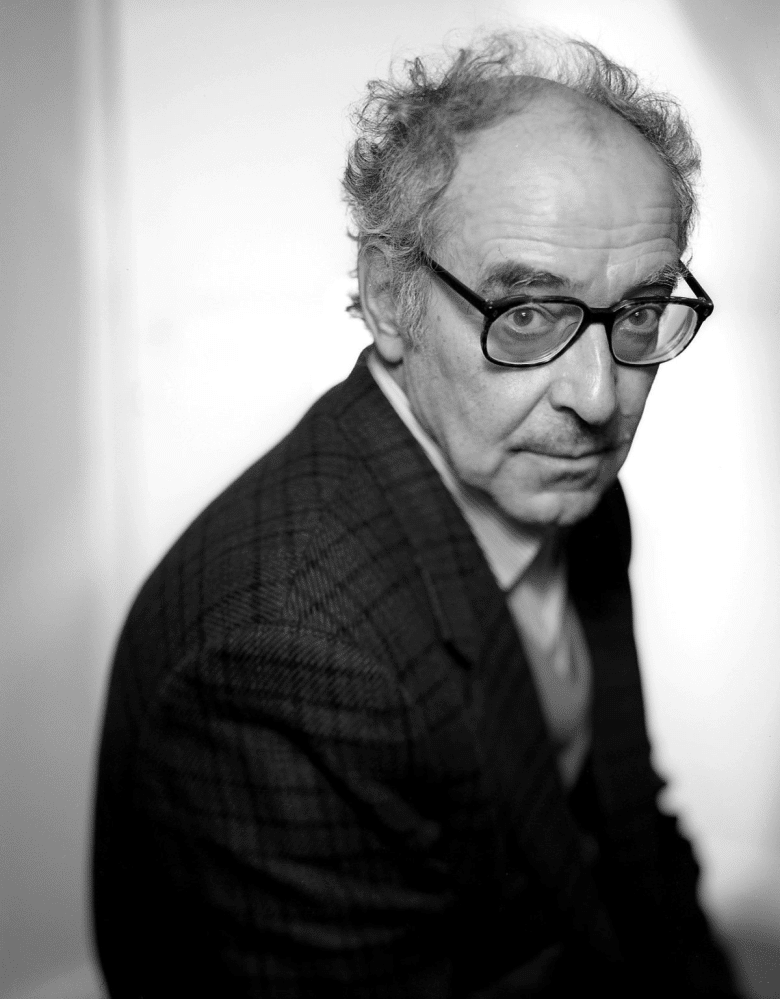

ジャン・リュック・ゴダールは、1930年生まれ。1959年の『勝手にしやがれ』で、既存の文法に囚われない革新的な手法で、映画の革命といわれるほどの衝撃を与えます。

1968年以降、「ジガ・ヴェルトフ集団」という集団を結成して集団制作を行ったりして、ややメインストリームから離れますが、1979年の『勝手に逃げろ/人生』で、商業映画に復帰。以降は、2023年に亡くなるまで、多くの作品を残しました。

私の言う「90年代ゴダール」映画とは、復帰して以降、特に以下の長篇映画作品を指します。

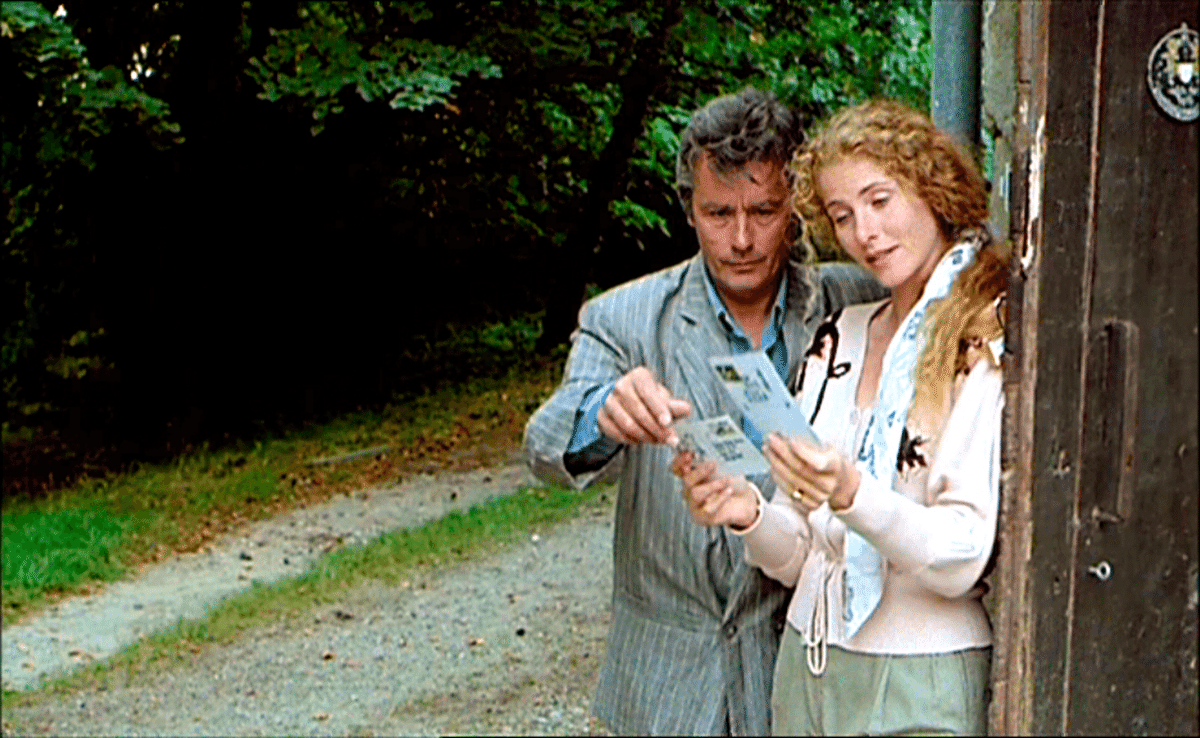

1990年『ヌーヴェルヴァーグ』

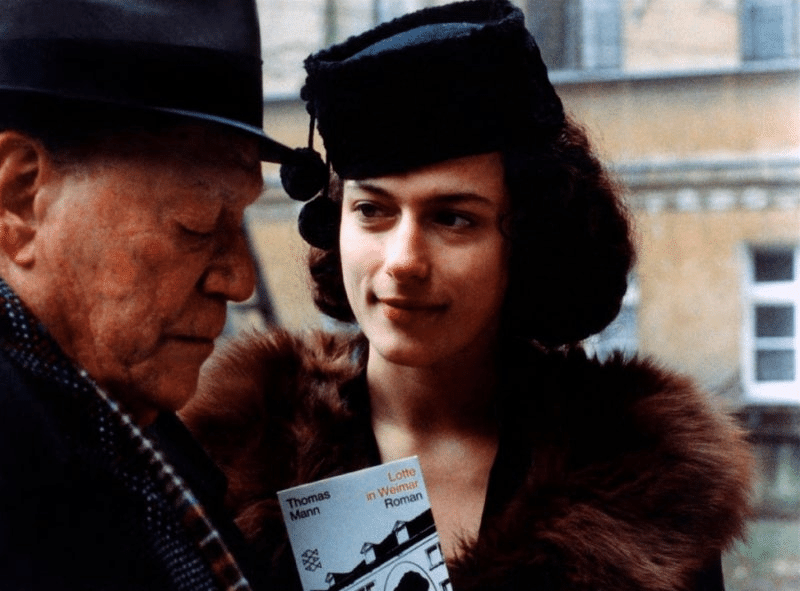

1991年『新ドイツ零年』

1992年『ゴダールの決別』

1995年『JLG/自画像』

1996年『フォーエヴァー・モーツァルト』

2001年『愛の世紀』

2004年『アワーミュージック』

これにプラスして、1988年から1998年にかけて断続的に作成された、全8章6時間に及ぶビデオ作品『ゴダールの映画史』があります。また、短編作品も大量に派生してあります。

これらの作品の素晴らしい点、私が大好きな点を挙げていきたいと思います。

まず一つ目は、画面そのものの美しさです。

澄んだ空気の伝わってくる、ナチュラルな自然の風景。コントラストの強い真っ白い光。あかあかと灯るランプシェードの美しさ。そして、それらが絵画のように美しい構図できっちりとフレーミングされてあります。

『ヌーヴェルヴァーグ』の撮影を担当したのは、以前現代カメラマン紹介の記事で書いた、自然光の名匠ウィリアム・リュプチャンスキー。その後も、彼の助手を務めていたカロリーヌ・シャンプティエや、クリストフ・ポロックといった名カメラマンを使用して、透明なガラス張りの名絵画を見ているような気持ちに浸れます。

そして、時折挟む黒画面に白い文字のタイポグラフィのシンプルな素晴らしさ。スタイリッシュさとクラシカルさが全く無理なく同居しているのです。

二つ目は、音のコラージュの美しさです。

90年代ゴダールは、映像だけなら、前衛とは結構縁遠い。その代わり、音のコラージュの大胆さ、キレの良さが頂点に達しています。

音がブツっと切れては、ぶっきらぼうに別の音楽が始まり、ふっと消える、そのタイミングの絶妙さ。

例えば、『フォーエヴァー・モーツァルト』の冒頭、ベートーヴェンのピアノ協奏曲『皇帝』が、ズタズタに切られてコラージュされます。そして何事もなかったかのように、しれっと始まる凄み。

そして、誰かの叫び声、リーンと鳴る電話、映画や曲、本の朗読の音声の断片が、絶妙にコラージュされます。音楽は、メロディは聞こえるけど、感動する寸前で切れて、宙に消えては別の音が繋がってくる。これはもう、一つの前衛音楽と言ってもよいでしょう。

コラージュのタイミングも凄いですが、音一つ一つも粒だっていて美しい。80年代以降の録音を担当した天才エンジニア、フランソワ・ミュジーによる美音と音のキレが最高です。

そして、三つ目は、歴史に絡む物語自体の面白さです。60年代の『気狂いピエロ』や、『ウィークエンド』等、物語が細切れになっている作品はあったものの、90年代ゴダールには、一貫して、「歴史」への関心と省察が、物語に絡んできます。

『新ドイツ零年』では、60年代の自作『アルファヴィル』で、スパイを演じたエディ・コンスタンティーヌを再登場させ、メランコリックに東西冷戦後のドイツを彷徨わせます。

『フォーエヴァー・モーツァルト』では、紛争中のサラエボが題材となり、とんでもないスピード感の、ロードムービー+戦争映画+映画製作の裏側まで描く怪作となります。

『アワーミュージック』は、ダンテの『神曲』を模した三部構成で、戦争のコラージュ、人間ドラマ、天国の彼岸の光景の現出という、大胆なつくりになっています。

こうした構成の妙を尽くした物語が、透明な映像と音によって、彩られていきます。ゴダールの全作品の中でも特別な、精巧な「時」のガラス細工のような映画群なのです。

ではなぜ、このような特別な作品になったのか。実は、この90年代ゴダールには、彼の他の時代にない要素があります。

それは、音楽にプロデューサーがいること。しかも、かなり特殊な形なのです。

そのプロデューサーは、マンフレッド・アイヒャー。ヨーロッパのジャズ・前衛音楽レーベルであるECMの創始者です。ジャズだけでなく、以前ジェズアルドを紹介した時に取り上げたヒリヤード・アンサンブル等、古楽や現代音楽も大量に手掛けています。

このレーベルの作品は一貫して、静謐で、心地よく、どこか敬虔な気持ちにさせる音楽です。「沈黙の次に美しい音楽」という、レーベルのキャッチフレーズが、全てを表しています。

このECMのアイヒャーが、ゴダールに手紙を書き、レーベルのCDをいくつか送ったところ、ゴダールが気に入ります。そして、アイヒャーは、ゴダールが使いたい音源の使用許諾を全て与えることで、ゴダールが自由にECMの作品をコラージュに使用出来るようにしたのです。

この音楽を自由にコラージュすることで、ゴダールは新たな「柱」を手に入れました。

つまり、音のコラージュだけれども、そこには、ECM特有の、深い響き、落ちついてどこか宗教的なトーンが一貫してあります。レーベルカラーが一貫しているからこそ、音のコラージュから、その宗教的な厳粛さが滲み出てくるのです。

それが、ゴダールの作品に、メランコリックな色彩感を付与しました。そのメランコリーは、物語の構成にも寄与したと私は考えています。

私たちは、視覚の混乱や奇抜なイメージは、案外たやすく馴れることができます。しかし、音のカオスについては、結構拒絶反応を示す人が多い。音楽には、人間の生理にダイレクトに結びつくような一面があります。

ゴダールが音のコラージュのカオスの中に、ECMレーベルのメランコリーと静寂感を取り入れることで、そのカオスはより受け入れやすい、透明なトーンになりました。

それが、歴史への省察の断片と結びつき、美的でありつつ、どこか思考を誘発する、真の前衛にして古典となったのです。その芸術に衝撃を受け、私の人生が変わったのは、間違いありません。

『アワーミュージック』以降のゴダールは、正直言えば、かなり厳しい部分があると思っています。若い協力者のファブリス・アラーニョを得たものの、90年代ゴダールのような冴えが徐々に消えていったように思えます。

私自身、2022年にゴダールが亡くなった時は、以前ほどの情熱を失っていて、比較的冷静にその事実を受け入れていた気がします。

今はかつてほど、ゴダールが取り上げられることはなくなってしまったようにも思えます。以前、現代を「ウォーホルの時代」と書きましたが、ウォーホル的なだら撮りや無編集の時代と、ゴダールのシャープで感動を拒む強烈な編集の作品は、決定的にずれてしまっているようにも感じられます。

しかし、それはつまり、彼の作品が、今後また再発見される可能性があることを示しています。90年代ゴダールは、流行で消えてしまうほどやわな芸術ではないと、私は考えています。

今まで観たことがない方も、機会があったら、是非観ていただければと思います。

最初は難解に感じるかもしれない。でも、全てを理解しようとして出来ずに投げ出すのではなく、世界の美しさを感じるように、全てを感じてほしい、私はそんな風に思っているのです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?