青春の熱気を叫ぶ -シュルレアリスム文学の面白さ

【水曜日は文学の日】

イメージというのは、それが何に基づいているかが重要に思えます。

20世紀初頭の、いわゆるシュルレアリスム運動によって生まれた文学や絵画は、強烈なイメージを持ちつつ、その来歴を考えさせてくれる作品群です。

シュルレアリスムの運動自体は、同時多発的に色々と起きているのですが、きっかけは第一次大戦であり、そのメインストリームは、大戦中に始まったダダの活動から始まっていると考えていいでしょう。

特に重要なのは「チューリヒ・ダダ」。スイスのチューリヒにあるキャバレー・ヴォルテールに集ったフーゴ―・バルや、ルーマニア生まれの異邦人、トリスタン・ツァラらによってダダ宣言が1918年に出されます。

解読不能の音響詩の載った雑誌や、太鼓の乱打する原始宗教の儀式のような雰囲気の中、多言語の意味不明な絶叫が交錯する演劇パフォーマンスで注目を集めます。

フーゴ―・バル

(↓バルの音響詩を基にした、トーキングヘッズの曲)

同時に、パリの方でもアンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴン、フィリップ・スーボーらによって、ピカソやコクトー、アポリネールといった同時代の前衛を擁護する動きが出てきます。彼らはチューリヒ・ダダにも注目し、ツァラを1920年に招聘します。

しかし、ツァラとブルトンは対立して、運動は分裂。破壊的なダダ運動ではなく、夢や自動筆記によって、新たな美を創ることを模索したブルトンは、1924年に『シュルレアリスム宣言』を出版します。

ブルトンには自己神格化するようなところがあり、アラゴン、ダリ、エリュアールをはじめ、周囲の人間が後に殆ど離れてしまうのですが、離れた人々も含め、その後の芸術に与えた影響は多大なものでした。

以上のように、正確に言えばダダとシュルレアリスムは違うし、その後も色々なセクトがあるのですが、この稿では大まかにまとめて、1910年代から20年代にかけて起きた、新しい奇妙な美を創り出した芸術運動としておきます。

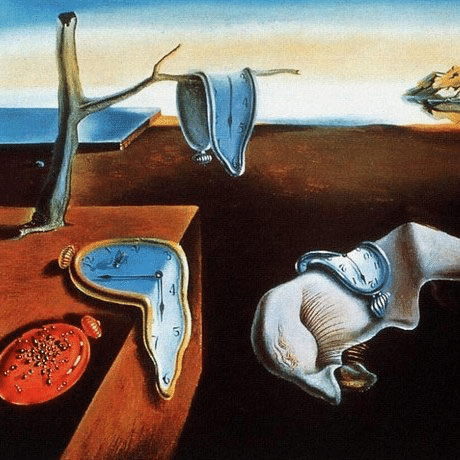

ニューヨーク近代美術館蔵

そんなシュルレアリスム文学で私が第一に思い出すのは、ロートレアモン伯爵の『マルドロールの歌』だったりします。

1868年に出版され、直接シュルレアリスムと関係はないのですが、血まみれの残酷な童話や、奇矯な動物が跋扈する幻想が断章形式になった強烈なポエジーの書物であり、シュルレアリストたちが絶賛しました。とりわけ『第六の歌』の次の語句は有名です。

解剖台の上での、ミシンとこうもり傘の出会い

この意味の分からない語句は「シュール」な新しい美として、その模範例となりました。

ロートレアモン伯爵の空想の「肖像画」

ところで、ミシンと解剖台とこうもり傘は、現実に「出会って」いました。

それは何かというと、通販カタログです。実際に作者が見たであろうカタログの広告の中で、この三者の写真が並んでいたのです。

私も以前そのカタログの写真を見たことがあるのですが、確かに分かりやすく、詩の語句そのままの写真でした。

ロートレアモン伯爵は、本名イジドール・デュカス。貴族でも何でもありません。ウルグアイでフランス領事館勤務の父の元に生まれ、青年期はフランスの学校に通いました。パリで一人暮らしをして、孤独に『マルドロールの歌』を出版し24歳で夭逝しています。

1975年に発見された

先のカタログを持っていたこと自体、貴族ではないこの青年の生活に即したものと言えます。また、残酷な挿話の中には、当時の新聞記事をほぼ丸写ししたものもあることが、研究で分かっています。

しかし、それは、決してこの作品の価値を貶めるものではないと思っています。

寧ろそれは、近代社会の都市でしか出てこない「出会い」であり「美」だと言えます。

そして、そんな美を集め、自分の作品を頑張って創ろうと試みる20代前半のデュカス君の熱情のようなものが溢れているのが、この作品の代え難い魅力のように、今の私には思えます。

似たような事例は、ダダの元祖、ツァラにもあります。

ツァラは『ダダ宣言1918』の中でこう書いています。

誰もが叫べ。破壊と否定の大仕事をなしとげるのだ。掃き出せ、洗い流せ。個人の清潔さは狂気の状態のあとで立ち現れる。諸世紀を引き裂き破壊する、強盗達に委ねられた世界の、攻撃的で完全な狂気だ。

『ムッシュー・アンチピリンの宣言: ダダ宣言集』

(光文社古典新訳文庫)より

では、ダダとは何ですか?

ダダは何も意味しない

こういう類の言葉は、ツァラが革新的な破壊者というよりも、寧ろアナーキストの伝統に忠実なことを示しているように思えます。

「ダダ」の起源に関して言うと、カフェであてずっぽうに辞書をめくって見つけた単語を使ったと本人は証言しています。しかし、シュルレアリスム研究者の塚原史氏はその神話を否定して、こう書いています。

彼がどうやってこの語にたどりついたのかといえば、その答えはおそらくルーマニアに見つかる。

私が初めてモイネシュテイを訪ねたのは1997年の夏だったが、町の入り口で通行人に「ダダのモニュメントはあちらですか」と指さしてたずねた時、彼はこういったものだ

「ダーダー」。

「ダー」は肯定の意(英語の「イエス」)だから、「そうそう」ということになる。

つまり、当時19歳のツァラは、彼らの新しい試みの呼称として母国の二重の肯定をあらかじめ選んでおいてこの選択を正当化するために、プチ・ラルース(辞典)のページを開いてみせたのではなかっただろうか。

これは非常に鋭い指摘のように思えます。「意味しない」どころか「意味しかない」のですが、私はツァラがこの語を選んだことに、「意味のなさ」を創造する巧みな戦略とセンスの良さ、異邦人の彼の、ある種の孤独を感じるのです。

私は、シュルレアリスムの文学や絵画より、こうした挿話の方に惹かれてしまいます。

というのも、人間はイメージに馴れる生き物だからです。どれだけ残酷で支離滅裂な美を創り出したと思っても、それが「思いつき」であればあるほど、すぐに色褪せる。

寧ろ、そういう美を創り出そうと四苦八苦する過程が面白い。そこには生きた人間の姿があるからです。

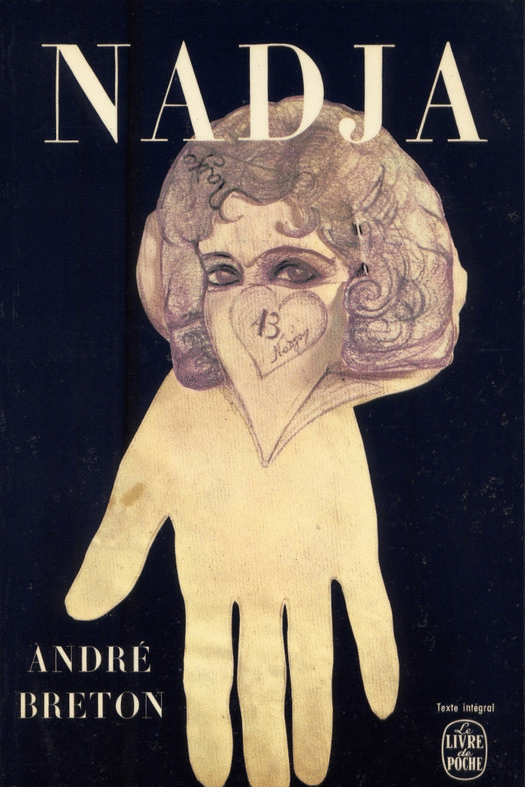

その意味で、シュルレアリスムの最高傑作はブルトンの『ナジャ』だと思っています。

「ナジャ」という不思議な女性との出会いや、シュルレアリストたちとのカフェでの会話、街のぶらつき等、ブルトン自身の日記と詩と独白が混じったような魅力的な散文。

それは、若者たちが自分たちの人生を模索している姿が結晶した、一編の美しい詩のように感じます。

彼らは第一次大戦の後、破壊と喪失に抗うように、瓦礫の中から「新しい美」という名の、自分たちの人生を創造しようとした。

私は「何とか宣言」とか「運動」の騒ぎとかシュプレヒコールとかは苦手です。

でも、彼らの遺した作品の「シュール」な形態の奥に、彼らの青春の息吹を感じることが、心地よい体験に思えます。おそらくそれは、そこに「ナジャ」の冒頭の言葉が常に響いているからなのでしょう。

私とは誰か?

彼らの創造した美を、そんな風に様々な面から見るのもまた、一つの強烈な体験になるように思えるのです。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。