波の中の失われた愛 -デュラス『アガタ』の魅惑

映像と言葉とは、本来別のものです。

私たちは映像に言葉を載せて一致させる、「映画」を何の疑いもなく享受しているけど映像と言葉が切り離されたらそこに何が生まれるのか。

フランスの小説家マルグリット・デュラスが監督した一連の映画は、そうした部分を探究する大変興味深い映画です。

そして、私が好きな1981年の『アガタ』は、原作の戯曲もデュラスが監督した映画も、言葉と映像が、魅惑的な関係を結んでいます。キーワードは「愛が失われること」です。

マルグリット・デュラスは1914年、フランス領インドシナ(現在のベトナム)生まれ。父親を早くして亡くし、母親は、騙されて海水に浸る土地を買ってしまい、一家は極度の貧困に見舞われます。その母と亡くなった二人の兄との関係は、後の多くの小説で語られています。

1932年にフランスに帰国し、ナチスへのレジスタンス運動に加わった後、次々に小説や戯曲を発表します。1959年にはアラン・レネの日仏合作映画『ヒロシマ・モナムール』の脚本を担当。

多くの映画の原作にもなり、1960年代からは自作の小説や戯曲を自分で映画化しています。また、1992年には、インドシナ時代の年上のアジア系の青年との性的な体験を描く『愛人』でゴンクール賞を獲り、他の監督で映画化もされて、世界的なベストセラーになります。1996年に亡くなっています。

デュラスの少女時代の写真

デュラスの映画(初期を除く)は一言で言えば、物語や人物の関係が全てナレーションで語られる映画です。そして、俳優たちは、その物語を演じようとしません。

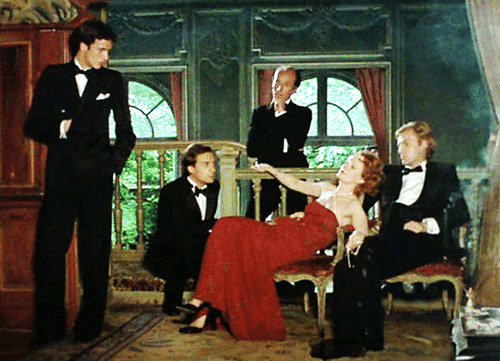

代表作『インディア・ソング』では、ラホールの領事館で起きた副領事夫人とその愛人たちの関係をナレーションが語ります。しかし画面は、ドレスを着た夫人やタキシードを着た男たちが、緩やかに踊り、ソファに寝そべって固まったようにポーズをとるだけ。

映画『アガタ』もまた、そうした造りを踏襲しています。

映画が始まると、そこは人っ子一人いない冬の穏やかに晴れた海岸です。そして、窓の外に波が寄せる海が見える、廃墟になったホテルのロビー。

男と女が画面外のナレーションで会話を交わします。女は出発しようとしている、そして幼い頃の二人のことを思い出す。どうやら二人は兄妹だということが朧げに分かる。

声が連なるうちに、おそらく二人の間には、何か秘密のことがあることが分かる。女が出発することに男は絶望している。そんな会話にのって、打ち捨てられた階段のステップと海岸、曇った窓ガラス越しの海岸といった映像が、ゆったりと繋がります。

男がアガタという妹の名前を口にした瞬間、美しいピアノの音が入ってきます。ブラームスのピアノ曲です。

全てを試みる

まだ子供のあなたが

波に向かっていくのを私は見ていた

その数秒間

どんなに短くても

昨日と今日とでは

僕への感情が違っている

どれ程些細で

無意味な違いだとしても

終わりがあるということ

分かっている

知らないとは言わせない

分かっている

私たちの思い違いよ

よく間違える

あなたのいうことではない

前より愛しているとか

愛さなくなったとかではない

違う

大切なのは

愛さないと決めて愛し続けること

全てを試みる

あなたを失い忘れるために

僕を見て

叫びそうだ

私も叫ぶわ

行くのにまだ愛している?

愛し続けるために?

私は行く

この素晴らしい苦痛の中で

あなたを引き留めずに

愛し続けるために

この愛が決して私たちを

死へ導かないように

そして映像では、廃墟のホテルの中を女優がしどけなく歩き、ソファに横になります。また、男もいて、ホテルのロビーや、置いてあるピアノの前で佇みます。

なぜホテルなのかと思うと、二人が小さい頃のとある夏、廃墟になったホテルに探索に行ったことが語られます。河の近く、古いピアノがある誰もいないホテル。女は語ります。

そしてまたピアノの前で

河と向かい

ブラームスのワルツを弾いた

最後まで弾ける気がして

でもだめだった

(中略)

あなたは微笑んで二度私の名前を読んだ

アガタ、アガタ、途中でやめるなよ

じゃああなたが弾いてと言って

私は部屋を出た

少し待っていると

ブラームスのワルツが聴こえた

河に面した広いサロンで

私は演奏を聴く

私が出せない音をあなたの指が奏でるのを

私だけのための

兄の演奏を聞いている私の姿が鏡に映る

私は兄に音楽を全て委ねた

河が流れていくように

私たちの人生は一緒にいる限り幸せだと

まどろんでいた

そんな私の姿が鏡に映る

そうだった

それから体が焼けるような感覚がして

何秒か気を失っていた

アガタ

そう私は初めて自分の名前を呼んだ

鏡の中の少女に向かって

あなたが私を呼ぶように

あなたを愛しているわ

あなたには想像もできないくらいに

あの午後のことは覚えていない?

全部覚えているけど

見た記憶がない

そして、二人の会話はもっと成長した夏、アガタが18歳になった時へ。兄と、その婚約者の女性、アガタ、そして「ヴィラ・アガタ」という別荘での出来事が、二人の会話の断片によって語られます。

恐らくは何らかの性的な強烈な体験があったことは分かるが、仄めかしだけで具体的なところは分からない。

ただ、それが二人のある種のオブセッションになり、その後も二人は再会し、そしてまた別れて出発しようとしている。画面は、冬の海岸やホテルの映像のまま。

この映画のタイトルは『アガタ、そして終わりのない試み』です。まさにそんな終わりのない、失われた愛についての対話が続いていくのです。

デュラスの映画には、車の走行場面に、「世界の破滅」について語る男女の会話のナレーションが被さる『トラック』という作品もあります。

こうした作品を見て、要は、映像に無関係なナレーションが流れているだけで、いわゆる「名曲アルバム」、適当な観光地の映像にクラシック音楽が流れているだけの深夜のテレビ映像と同じではないか、という風に言われることもあります。

それはある意味、真理を突いています。つまり、ナレーション(音楽)と映像の繋がりを感じることが出来なければ、それらはただの映像とずれる音声にしかなりません。

デュラスにとって記憶とは、決して手に届かない、失われたものであり、同時に、強烈で恍惚となる、「体が焼ける」ような体験のように思えます。

それは、恍惚を誘うゆえに、再現できない。いえ、再現を拒むことで、それはより強固なものになります。

再現できない(しない)ゆえに、何度も別の形で語り直します。それは、どんどん本当の過去を離れて、ただその時に味わった快楽の感触を味わうことに繋がる。

ホテルを歩く男女や冬の海の映像は、強烈な兄妹の物語が発した光が生み出した、幻の一つと言えるかもしれない。どこでもない場所の、どこにもいない「兄」と「妹」のイメージです。

それは、物語と繋がっているかもしれないし、別物かも知れない。それが繋がっていないと感じれば、そこに物語の断片を見出せず、過去は失われる。一緒にいても、愛を感じられないカップルのように。

『アガタ』で大きな鏡を背景に、女がロビーに入ってくるところではカメラと撮影カメラマンが映っています。

あまりに堂々としているので、それが撮影ミス(しかし、この「映画」でいかなるミスがあるというのでしょう)ではなく、この二人の記憶のイメージを繋ぎ留めようとする、神の僕の天使のようにも感じる。

合わせ鏡で無限に増殖していく鏡像のように、過去は言葉で何度も語られることで、変化していきます。

カメラマンと女優、合わせ鏡

『愛人』でも語られた、若くして死んだ美しい次兄との異様な関係は、デュラス自身のオブゼッションになっています。

デュラスは老境に差しかかり、ヤン・アンドレアという美青年の恋人ができます。

『アガタ』でホテルに佇み、男の声を担当する彼は、まさに次兄が死んだのと同じ年齢の時に現れました。そして彼は同性愛者でもあった。

次兄との関係と彼の死という事実、ヤンとの間の「不可能な愛」が、『アガタ』に流れ込む。その中で、過去は何度も語られ、イメージとなる。奇しくも、作品の中でアガタは言います。

思い出の中の私たちは

私たちよりもずっと強いわ

映画は、言葉で語られた物語を映像で語り直すものですが、デュラスは他の監督が映画化した自作のそうしたものを「猿芝居」と言って嫌います。

自分が興味があるのは、本当に再現できないくらいの強烈な快感の過去であって、演劇で忠実に再現しても、あの愛の恍惚は取り戻せない。だからこそ、何度も変奏して、言葉やイメージで失われた愛をなぞる。

デュラスの作品を読み、観る快感とは、そんな失われた恍惚の呼び覚ましを、終わりなく押し寄せる波のように何度も体験することなのでしょう。『アガタ』は、そんな体験の中でも特に美しい作品です。

『アガタ』日本公開時のパンフレットには、『デュラス、映画を語る』というドキュメンタリーの中の彼女の言葉が載っています。

その言葉は『アガタ』やデュラス作品全てについて言えるものであり、また、私達の人生の愛についても言えるように思えるのです。

これは真冬に撮影された夏のフィルムです。このフィルムは寒さの中で撮影された本質的で生きることのできない欲望についてのものです。

寒さの中で欲望についてのフィルムを撮影することで、暑さを撮影することができます。

(中略)

人が何かを語るのは、欠如を通してのことです。生きることができない時、人は人生を語るのです。愛することが欠落していることを通じて、人は愛を語るのです。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。