香りの工房。n.6*香りの物語*

前回から間が空いてしまいましたが、香りの工房、6回目です。

前回までのシリーズは、本投稿の一番最後に案内していますので、ぜひお立ち寄りください。

タイムスリップできるとしたら、いつの時代へ行きたいですか?

マリア・レティツイアさんに問いかけた質問。過去も未来も、両方へ行きたいと話されましたが、わたしのアンテナがキャッチした言葉。

香水が生まれた時代。

カテリーナ・デ・メデイチの時代です。

あの頃(1500年代)は、香水はすべて天然で、植物から抽出していました。いまは失われてしまった、植物の凝縮された香りを試してみたいんです。

メディチ家御用達のジャスミンの花

夜空にきらめく星。どうしようもなく暴れん坊な星がいて、ふとしたことに、地球に落ちてしまいました。

落ちた星は、夜空を見上げて、帰りたい、帰りたいと、涙を流している。不憫に思った神様は、甘い香りの白い花に変えてあげたそうな。

中東から運ばれてきたジャスミンの花の伝説です。

フィレンツェでは、1500年代のメディチ家の当主、コジモ1世が、ジャスミンの香りに魅了され、この香りを独り占めするため、門外不出の命を出し、彼の庭園以外で栽培することを禁じます。

庭園を管理していた庭師は、ダメと知りながらも、ジャスミンのひと枝を折り、愛する女性へ贈ったそうです。これを機に、フィレンツェではジャスミンの花が瞬く間に広まったと伝えられています。

その後、庭師はどうなったのでしょう。気になるところですが、お手打ちにならなかったことを祈るばかりです。

いまの植物は、同じ植物でも、当時とはまったく違います。そして、身近に自然があり、植物の香りに満ちていました。自然が、植物の香りが、生活のなかにあったんです。

いまでも初夏には、ジャスミンの芳しい香りが満ち溢れますが、500年前のジャスミンは、どんな香りだったのでしょう。

カテリーナ・デ・メディチと香水

植物の香りに魅了されたのは、コジモ1世だけではありません。メディチ家のカテリーナ・デ・メディチ。

カテリーナのことは、こちら↓でも紹介しています。見出し『フランスの宮廷音楽』のところをご覧ください。

彼女はフランスへ嫁ぎ、王妃となりますが、フランスへ香水を持ち込んだ女性でもあります。

それは、ファッションのためではなく、衛生上必要だったんです。植物のもつ成分が、病気に打ち勝ち、体から発する臭いを中和し、化学の構造をかえたんです。だから、いまの香水とは位置付けがまったく異なります。

カテリーナは、フランスへ嫁ぐために、フィレンツェでいろいろと準備をしています。

「ねえ、あなた、わたしと一緒にフランス宮廷へいらして。」

声をかけられたのは、レナート・ビアンコ。

「仰せのままに。」

1533年10月23日。マルセイユ港に到着した14歳のカテリーナ。ここで夫となるアンリ2世と初対面します。5日後の10月28日に挙式。

政治的には、この挙式により、メディチ家はフランス王家との繋がりを築くようになります。

ヴァザーリ作

カテリーナとアンリ2世の結婚式

どんなに財があり権力があっても、しょせん金儲けが商売の、商人の娘じゃないか。

宮廷では後ろ指を指され、夫には長年の愛人がいる環境に飛び込んだカテリーナ。彼女の波乱万丈の生涯は、また別の機会に。

フランス王家や宮廷人から、好奇の目にさらされているカテリーナ。彼女は、なにを思ったであろうか。

この人たちの体臭ったら、まるで牛舎にいるようだわ。なんて野蛮な。旦那さまと一夜を共にするなんて、考えただけで身がすくむわ。

この頃のフランスでは、体を洗うのは、1年に数えるほど。いや、1年に1度でもお風呂に入ればいい方だったのかもしれない。

フランソワ1世。

カテリーナの良き理解者。

レオナルド・ダ・ヴィンチを

フランスへ呼んだのも彼。

ルーブル美術館では、

この2枚の絵が対になり

展示されていました。

洗礼のヨハネ姿のフランソワ1世。

可愛らしい1枚。

レナートに、香水を作らせてよかったわ。少しは悪臭を軽減できるでしょうし、衛生的にも空気やシーツが浄化されるはず。

フランスに降り立ったカテリーナとお供には、珍しいものが胸元や腰に吊る下げられていました。ことあるごとに、彼女彼らは、その吊るされたものを鼻に近づけて、匂いを嗅いでいる様子。

あれはいったいなんでしょう。

あの方達の歩いたあとは、なんとも芳しい香りがするわ。

美しい彫りで施された球体のオブジェ。香りを携帯するために、レナート・ビアンコが作らせたものです。香りの調合は、レナート・ビアンコのオリジナル。

瞬く間に、宮廷内に広まり、レナート・ビアンコはパリにお店を開け、大繁盛。「フィレンツェの香り」は、René le Florentin(フィレンツェのレナート)と呼ばれ、宮廷人が夢中になり、大流行となります。

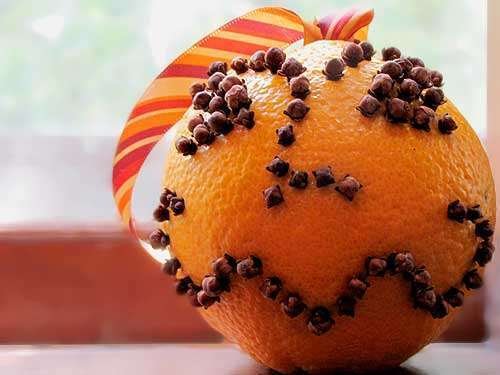

フランスでは、この球体のオブジェをポマンダーと呼ぶようになります。

ポマンダーとは、ムスクやアンバーグリスなどを球状にしたもの、もしくはそれを入れた金銀などで装飾された容器で、首やベルト、ガードルに吊り下げて携帯された。悪臭の改善の他、病気の予防、魔除けの効果も期待された。

フランス語で「琥珀のリンゴ」を意味する pomme d'ambre が語源である。もとは、アンバーグリスを粉末にしてボール状に整形したものから来ている。

深く柔らかい、まろやかな甘さのアンバーグリスのようなものが、フランスでは好まれたので、ポンダーの語源になっているのかもしれませんが、カテリーナやお供が身につけていたのは、ザクロの香りと言われています。

リサーチしてて見つけた、ポマンダーの容器。手前の一片には「Rosmarin」と彫られているので、ローズマリーの香りを入れていたんでしょう。

8片からなり、一片ごとに異なる香りを入れられるようになっています。1500年代にドイツで製作されたようです。

果物にクローブを差し込んだものも、ポマンダーです。こちらは、気軽に香りを楽しめます。おもしろいですね〜。

宮廷人は、好みの香りを身につけるようになり、それにともない、パリ人による香りの調合店も立ち並ぶようになります。

時を経て、香りのもとになる草花の畑は、南フランスへと移されます。それが、いまでも香水で有名なグラースです。

香水といえば、おフランスもの。というイメージがありますが、実は、イタリアの、もっと細かく言えば、フィレンツェの、一人の女性が、フランス宮廷に広めたものなのです(ドヤ顔!)。

香りの師匠、レナート・ビアンコが、どこからきて、メディチ家宮廷に出入りするようになったのか、いろいろな諸説はあるものの、詳細はほとんど知られていません。

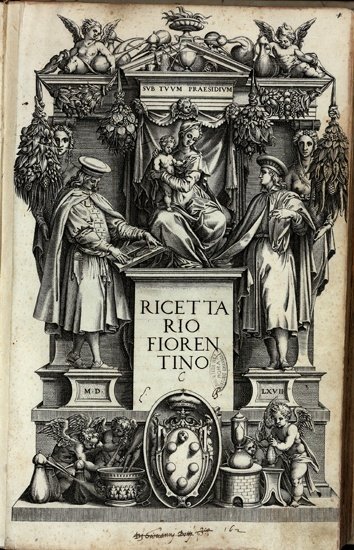

フィレンツェの調合本

カテリーナがまだ生まれる前から、フィレンツェでは香りの研究がなされていたことがわかる一冊の本。1498年に薬商組合が発行したものが初版です。

スパイスの成分や、植物の科学的研究をまとめられており、公的に発行された初めての薬剤書。

季節ごとに採取するハーブ、花、種、根などの種類をリスト化し、その保存方法なども記載されています。

メディチ家が高い関心を持っていたので、本のカバーにも家紋が印刷されています。初版はイタリア語で記載されていますが、1550年には、メディチ家コジモ1世の命により、ラテン語でも出版されています。

希少な植物が持ちこまれ、コレクションされた、メディチ家所有のボーボリ庭園。

いまは誰でも入れ、のんびり自然を愛でながら散策できる広い公園ですが、香りの歴史を紐解くと、美しく整えられた庭園以上の庭園だったことがわかります。

いまでも、面白い柑橘類の種類をみることができます。

マンダリーノサツマという種も、ボーボリ公園にあります。

1582年に九州のキリシタン大名、大友義鎮・大村純忠・有馬晴信の名代としてローマへ派遣された4名の少年を中心とした天正遣欧少年使節(てんしょうけんおうしょうねんしせつ)により、献上されたものです。

遠き時代のフィレンツェと日本が、いまでも結びついています。

香りの世界、奥深いですね。

最後まで読んでくださいまして、

ありがとうございます!

前回までのシリーズは、

こちらからご覧ください。

↓↓↓↓

いいなと思ったら応援しよう!