「メタ認知療法からみたマインドフルネス」について

メタ認知とは?

メタ認知は、「自分がどう考えているか、どう感じているか」を理解することです。つまり、自分の思考や感情を観察する能力です。具体的には、以下の2つの部分があります。

メタ認知的知識:自分がどのように学ぶと良いか、どんな考え方が自分に合っているかを知っていること。

メタ認知的モニタリング:自分の考えや感情をチェックして、必要に応じて調整すること。たとえば、集中力が切れたときに気づいて、再び集中するようにすることです。

メタ認知療法とは?

メタ認知療法(MCT)は、メタ認知を活用した心理療法です。主なポイントは次の通りです。

不適応的な考え方の修正:自分の中にある、役に立たない考え(例えば「考え始めると止まらない」)を見つけて、もっと良い考え方に変えることを目指します。

思考の観察:自分の思考や感情を客観的に見る練習をします。これにより、思考にとらわれずに柔軟に考えられるようになります。

心の健康を促進:特に不安やうつの症状に効果があり、メタ認知を高めることで、長期的に心の健康をよくすることが期待されます。

メタ認知療法は、自分の思考を理解し、より良い方法で対処できるようにサポートするための手法です。

序論 - メタ認知療法とマインドフルネスの重要性

メタ認知療法(MCT)とマインドフルネスは、心理的問題の解決において重要な役割を果たしています。MCTは従来の認知療法とは異なり、認知そのものではなくメタ認知(思考の制御や監視)に焦点を当てた理論と介入法を開発しています。一方、マインドフルネスは注意を現在の体験に向ける実践であり、雑念への気づきと注意制御が重視されます。

両者は、メタ認知的知識の獲得と注意制御の促進を共通の認知的要因としており、不安症や抑うつ症への有効性が示されています。MCTでは、メタ認知モードを維持することで認知処理の問題を改善し、マインドフルネスではストレス軽減やウェルビーイングの向上が期待できます。

本論文では、まずメタ認知療法とマインドフルネスの概要を説明した上で、両者の共通点と相違点を比較検討します。さらに、それらが長期的な心理的健康の促進にどのように寄与するかについても考察します。最後に今後の課題と展望をまとめ、統合的な活用の可能性を探ります。

メタ認知療法の概要 - 定義と目的

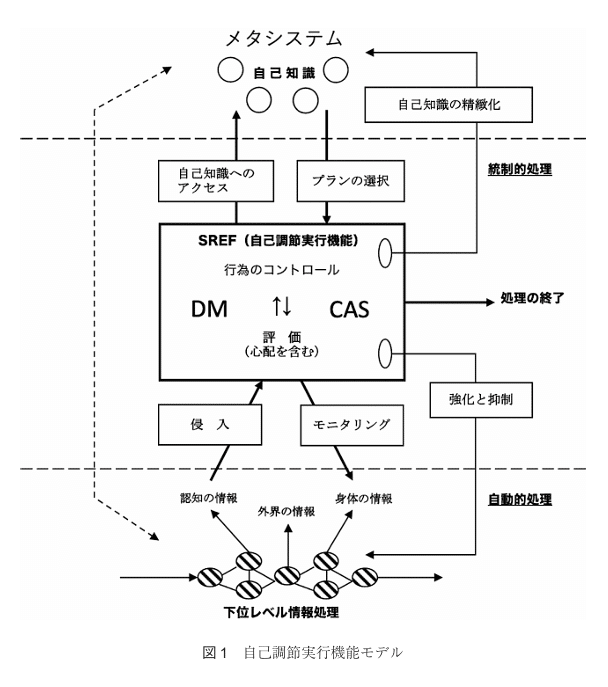

メタ認知療法(MCT)は、従来の認知療法と大きく異なり、クライエントの具体的な思考内容そのものではなく、思考過程に関するメタ認知的側面に着目しています。MCTでは、クライエントの「何もできないと考えることの利点は何か」といったメタ認知的側面を検討することで、認知機能そのものの改善を目指します。

MCTの主な目的は、適応的なメタ認知的知識の獲得と、その知識を活用するための注意制御能力の向上を通じて、より適応的な思考過程を身につけることにあります。具体的には、メタ認知的知識として「私は考え始めるとやめられない」といった個人内の知識や、「緊張すると物事を記憶できない」といった一般的な知識を獲得します。そして、その知識を活用して思考をモニタリングしコントロールする注意制御能力を高めることが重要視されます。

不安症や抑うつ症の治療において、MCTの有効性が実証されています。MCTでは、「対象モード」と呼ばれる具体的な経験に没頭した状態から、「メタモード」と呼ばれる自己観察的な状態に変容することを目指します。問題行動の状態から、自分の思考や感情を客観的に観察できる「ディタッチド・マインドフルネス」の状態に変容させることが、MCTの重要な目標となっています。

メタ認知療法の概要 - メタ認知的知識とモニタリング

メタ認知療法(MCT)では、従来の認知療法とは異なり、認知内容そのものではなく、認知プロセスのメタレベルに焦点を当てています。MCTにおいては、メタ認知的知識とメタ認知的モニタリングが重要な役割を果たします。

メタ認知的知識とは、自分自身の認知プロセスについての知識を指します。「私は考え始めると止まらない」といった不適応的なメタ認知的知識を修正することで、より適応的な思考プロセスを身につけることが目指されています。一方、メタ認知的モニタリングとは、自分の思考や注意の状態を監視し制御する能力のことです。MCTでは、トレーニングの過程で生じる雑念に気づき(メタ認知的気づき)、注意を本来の対象に戻す練習を重視しています。このようなメタ認知的モニタリング能力の向上が、不適応的な思考パターンの修正につながります。

従来の認知療法が具体的な認知内容の修正に重きを置いていたのに対し、MCTでは思考プロセスのメタレベルに着目し、メタ認知的知識とモニタリングを通じて、より適応的な認知プロセスの獲得を目指しています。メタ認知的知識の修正とモニタリング能力の向上によって、不安症や抑うつ症などの心理的問題の改善が期待できるとされています。

メタ認知療法の概要 - 不安症や抑うつ症への有効性

メタ認知療法(MCT)では、不安症や抑うつ症の治療において、メタ認知的要素に着目した具体的な技法が用いられています。まず、不適応的なメタ認知的知識(「私は考え始めると止まらない」など)を適応的なものに修正することが重要視されます。治療者は、クライアントとともにそうした知識を検討し、より適応的な考え方を獲得するよう促します。

次に、メタ認知的モニタリング能力の向上が目指されます。具体的には、雑念に気づき(メタ認知的気づき)、注意を本来の対象に戻す練習を行います。この注意制御の訓練を通じて、不適応的な思考パターンを修正することができます。たとえば、「今この瞬間に集中する」ことを意識的に練習し、気が散ったときには注意を呼び戻すようにします。

さらに、MCTではディタッチド・マインドフルネス(自分の思考や感情を客観的に観察できる状態)を促進する技法も開発されています。この状態では、具体的な経験に没頭しすぎることなく、メタ認知的に関与できるようになります。たとえば、自分の不安感情を「単なる感情」として捉え直し、その感情にとらわれすぎないよう心がけます。

このようなメタ認知的アプローチを通じて、不安やうつの症状が改善されることが期待できます。実際、MCTの技法を用いた介入で、不安症や抑うつ症に対する著効が報告されています。メタ認知療法は、従来の認知行動療法とは異なる視点から、心理的問題に新たな解決の糸口を与えてくれます。

マインドフルネスの概要 - 定義と起源

マインドフルネスとは、自らの思考、感情、感覚を受容的に観察し続ける認知プロセスを指します。この過程では、適切なメタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールが重要な役割を果たします。また、注意の能動性と方向性が大きく関与していることも特徴です。

マインドフルネスの起源は仏教思想にあり、「ある」ことにフォーカスするような「ある」ことモードと、より自己意識を高める「する」ことモードの2つの側面がありました。心理療法の文脈では、適応的な「ある」ことモード、つまり「今この瞬間」に気づき、受容的に体験することが重視されています。

マインドフルネスは伝統的に仏教における生き方の指針として発展してきましたが、近年では心理療法の分野で概念が取り入れられ、具体的な実践法が確立されました。代表的なマインドフルネス実践の1つに、呼吸に意識を向けることで注意力を鍛える呼吸法があります。日常生活の些細な音にも注意を向けるトレーニングが行われ、マインドフルな状態を持続させるための注意制御能力の育成が図られています。

このように、マインドフルネスは仏教的起源を持つ伝統的概念でありながら、心理療法において新たな意義と実践法が確立されてきました。適応的な「ある」ことモードを重視し、メタ認知的観察と注意制御を促進する実践として発展を遂げてきたのです。

マインドフルネスの概要 - 注意の制御と気づきの重要性

マインドフルネスにおいて、注意の制御と気づき(メタ認知的モニタリング)は非常に重要な役割を果たします。マインドフルネスの本質は、自らの思考、感情、身体感覚などを、メタ認知的な視点から観察し続けることにあります。つまり、これらの内的体験に対して、適切なメタ認知的モニタリングとメタ認知的コントロールを行うことが求められます。

このメタ認知的プロセスを可能にするためには、注意の能動的制御と、注意の適切な方向付けが不可欠となります。マインドフルな状態を維持するためには、自動的に注意が内的体験に惹きつけられるのではなく、能動的に注意を制御して、本来の対象に向ける必要があります。また、雑念が生じた際にそれに気づき(メタ認知的モニタリング)、注意を元の対象に戻す柔軟性も重要です。

そのため、マインドフルネス実践では、呼吸や日常生活の音などの受動的な刺激に、意図的に注意を向け続ける訓練が行われます。このトレーニングを通じて、注意の能動的制御と方向付けの能力が育成されるのです。気が逸れても、それに気づき、注意を本来の対象に戻す練習を繰り返すことで、メタ認知的モニタリング能力も向上していきます。

このように、マインドフルネスにおいては、適切な注意制御と気づき(メタ認知的モニタリング)が、メタ認知的観察を可能にする基盤となっています。瞑想などの実践を通じて、こうした注意機能を鍛えることが、マインドフルな状態を持続させる上で極めて重要なのです。

マインドフルネスの概要 - 雑念への対処方法

マインドフルネスにおいて、雑念への適切な対処は非常に重要な課題です。雑念に気づき、それにとらわれることなく注意を本来の対象に戻す訓練が欠かせません。具体的には以下の手法が用いられます。

まず、呼吸に意識を向ける呼吸法の実践が基本となります。呼吸の感覚に注目し続けることで、雑念が生じたときに気づくことができます。そのような場合、無理に雑念を排除するのではなく、それに気づいたことを認識し、意図的に注意を呼吸に戻します。この一連の動作を繰り返すことで、注意の制御力が養われます。

次に、身体感覚への注意喚起も有効です。例えば椅子に座った感触や手の温かみを意識することで、現在の体験に気づきを向けることができます。雑念に気づいたら、そちらに注意を惹きつけられることなく身体感覚に意識を戻します。このように、意図的に注意を切り替える練習を積むことが重要です。

さらに、認知的ディスタンシングの技法も雑念への対処に役立ちます。これは、雑念を客観視し、それに感情的に同化することを避ける方法です。例えば「これは単なる思考に過ぎない」と捉え直し、その思考にとらわれないよう心がけます。そうすることで、雑念への没入を防ぐことができます。

このように、マインドフルネスでは様々な手法を用いて、雑念への気づきと注意の切り替えを繰り返し練習します。その一連のプロセスを通じて、メタ認知的モニタリング能力が養われていきます。つまり、長期的には思考過程そのものを観察し制御する力が身につくのです。このようなメタ認知的能力の向上こそが、マインドフルネスの本質的な目標なのです。

マインドフルネスの概要 - ストレス軽減やウェルビーイングの促進

マインドフルネスには、ストレス軽減やウェルビーイングの促進に寄与する様々な心理的メカニズムが関与していると考えられます。

第一に、マインドフルネスの実践を通じて、ネガティブな思考やストレス体験から一時的に距離を置くことができるようになります。つまり、そうした体験に完全に没入するのではなく、メタ認知的に観察する能力が養われるのです。このことにより、ネガティブな思考にとらわれすぎずストレス反応が緩和されると考えられています。

第二に、マインドフルネスの実践を通じて、思考や感情を受容的に観察する態度が育成されます。つまり、ネガティブな感情を否定したり抑圧したりするのではなく、そのままの形で受け入れることができるようになります。このような受容的な態度は、ネガティブな感情の緩和やウェルビーイングの向上につながると実証されています。

第三に、マインドフルネスの訓練を通じて注意の制御力が向上することが指摘されています。呼吸や音などに意図的に注意を向ける練習によって、注意の能動的な制御が可能になります。この注意機能の向上は、ストレス場面でも適応的に対処できるようになると考えられています。

このように、マインドフルネスには、ネガティブな体験からの心理的な距離化、受容的な態度の育成、注意機能の向上などのメカニズムが関与しています。これらを通じて、ストレス反応が緩和され、ウェルビーイングが促進されると考えられているのです。このようなマインドフルネスの効果は、様々な研究によって実証されつつあります。

メタ認知療法とマインドフルネスの比較 - メタ認知的要素の共通点

メタ認知療法(MCT)とマインドフルネスには、理論的・実践的な側面で共通のメタ認知的要素が認められます。

まず、両者ともメタ認知的気づき(metacognitive awareness)を非常に重視しています。メタ認知的気づきとは、雑念に気づき、注意を本来向けるべき対象に戻す能力を指します。MCTでは、このメタ認知的気づきを通じて、思考経験から客観的な観察モード(メタモード)に移行することが目指されます。マインドフルネス実践においても、雑念への気づきと注意の切り替えが中心的な訓練となります。つまり、メタ認知的モニタリングの機能が活用されているのです。

次に、両者はメタ認知的知識の活用を目指しています。MCTでは、不適応的なメタ認知的知識を修正し、より適応的なものを獲得することが重要視されます。マインドフルネスの実践を通じても、長期的にメタ認知的知識が深まっていくと考えられています。

さらに、MCTとマインドフルネスはともに、メタ認知的コントロールの育成にも注力しています。MCTでは、メタ認知的知識を活用するための注意制御能力の向上が目指されます。一方のマインドフルネス実践でも、呼吸や音などに意図的に注意を向ける訓練を通じて、注意の能動的制御と方向付けの能力が鍛えられます。

このように、メタ認知的要素はMCTとマインドフルネスの両者に共通する重要な側面です。ただし、アプローチは異なっており、MCTは短期的なメタ認知的気づきを重視する一方で、マインドフルネスは長期的な実践と変容を目指しています。理論的にはメタ認知プロセスに焦点が当てられていますが、実践面での違いも存在するのです。

メタ認知療法とマインドフルネスの比較 - アプローチの違いと長期的影響

メタ認知療法(MCT)とマインドフルネスには、アプローチの違いが認められます。MCTは短期的なメタ認知的気づきを重視し、適応的なメタ認知的知識の修正と注意制御能力の向上を目指しています。一方、マインドフルネスは長期的な実践と内的体験の変容を目指す点で異なります。

MCTは理論的アプローチであり、メタ認知のメカニズムに焦点を当てています。一方、マインドフルネスは実践的な側面がより強調されています。この違いは、両者のアプローチの本質的な差異を示しています。

長期的な心理的健康への影響も異なります。MCTでは、不適応的なメタ認知的知識を修正し、メタ認知的モニタリング能力を高めることで、心理的問題の改善が期待できます。一方、マインドフルネスでは、ネガティブな体験からの心理的距離化、受容的態度の育成、注意機能の向上などのメカニズムを通じて、ストレス軽減やウェルビーイングの促進が期待されています。

このように、メタ認知療法とマインドフルネスは、理論と実践の両面で異なるアプローチを採用しながらも、共にメタ認知的要素を活用して長期的な心理的健康の促進を目指していると言えます。

結論 - 主要点のまとめと統合的活用

本論文では、メタ認知療法(MCT)とマインドフルネスが、共通のメタ認知的要素を持ちながらも、理論とアプローチの面で異なる特徴を持つことが明らかにされました。

MCTは、不適応的なメタ認知的知識を修正し、注意制御能力を高めることで、心理的問題の改善を目指す理論的アプローチです。一方、マインドフルネスは、ネガティブな体験からの心理的距離化や受容的態度の育成、注意機能の向上などの実践を通じて、ストレス軽減やウェルビーイングの促進を目指しています。

両者の違いを活かしつつ、メタ認知的要素を統合することで、より包括的で効果的な心理的介入が期待できます。MCTの理論的枠組みとマインドフルネスの実践的手法を組み合わせることで、認知、情動、行動面での変容を促進できる可能性があります。

今後は、MCTとマインドフルネスの統合プログラムの開発と、その実践上の課題や長期的な効果について検討する必要があります。プログラムの最適化や、個人差への対応、社会実装への取り組みなど、様々な課題に取り組む必要があります。

メタ認知的アプローチの発展と普及を通じて、人々の心理的健康の向上に寄与することが期待されます。今後さらなる理論と実践の融合が進み、革新的な介入法が生まれることを願っています。

#メタ認知 #マインドフルネス #注意制御 #ネガティブ思考 #感情処理 #自己関連刺激 #鍼灸

#メタ認知療法 (MCT)

#マインドフルネス (MBCT)

#注意のバイアス

#認知的プロセス

#自己関連刺激

#サイバネティック・コード