『才能』=『言い訳』?

「●●さんは才能があるからね」

これは、わたしが嫌いな言葉の一つだ。褒めているようで何も見ていないし、何も見ようとしていない。思考停止が発生しているからだ。少なくとも、褒められた側が投下した時間は、その褒めてくれている人の数倍以上だろう。

このようなことをあまり意識していなかったが、ブルーピリオドというアニメを見る機会があってハッとさせられた。このアニメは共鳴する点が多すぎて涙が止まらなかったのでまた違う機会に記事にしたい。

さて、この才能という言葉、便利だよね。自分を簡単に納得させることができる。「才能がないから、仕方ない」って。しかし、これはただの言い訳になってないか? 才能って何なのか、本当に才能がないのか、それって努力でカバーできないものなのか、ちょっと考えてみたい。

まず、才能って何だろう? 「あの人には才能がある」って言うとき、具体的に何を指しているんだろう? 例えば、音楽の才能、スポーツの才能、絵を描く才能など、色々な使い方をする。じゃあ、音楽の才能がある人ってどんな人だろうか? 絶対音感がある人? 耳コピが早い人? 作曲が得意な人? 演奏技術が優れた人? 歌声が美しい人? もしかしたら、音楽を楽しむ感性豊かな人っていう意味もあるかもしれない。

こうやって列挙してみると、才能と呼ばれるものには様々な要素があることがわかる。絶対音感や優れた耳は、確かに訓練で身につくものではない。しかし、それ以外の要素、例えば作曲の技術や演奏技術、感性は、努力次第で磨けるものではないだろうか? 絶対音感がなくても、素晴らしい作曲家や演奏家になることはできる。逆に絶対音感があっても、それを活かさない人もいる。

スポーツでも似たようなことが言える。例えば、走るスピードやジャンプ力といった身体的能力は、確かに個人差がある。遺伝や体格など、後天的にどうにもできない要素が影響しているのかもしれない。でも、それだけでスポーツ選手としての成功が決まるわけではない。技術や戦術、メンタルなどの要素も大きく、これらは練習や経験によって磨けるものだ。体格に恵まれずとも、技術や戦略でカバーし、成功を収めたアスリートはたくさんいる。

絵や書道などの芸術分野でも同様だろう。優れた観察眼や表現力は、一見才能のように見える。しかし、それもまた鍛えることができるものだ。毎日欠かさずスケッチをし、デッサンを重ねることで、観察眼は確実に磨かれていく。表現力も、様々な作品に触れ、自分なりの解釈や表現を模索することで、伸ばすことができる。

つまり、一見「才能」と呼ばれているものでも、実は後天的に努力でカバーできる要素がたくさんあるのだ。

では、なぜわたしたちは「才能がない」と諦めてしまうのだろう?

「才能」という言葉の裏には、努力しなくてもできること、与えられたもの、というニュアンスがあるのかもしれない。確かに、何の努力もせずにできる人というのはいる。でも、それって本当に努力していないのだろうか? 例えば、音楽の英才教育を受けた子供は、幼い頃から毎日音楽に触れ、練習を重ねている。スポーツ選手も、幼い頃から毎日厳しい練習をこなしている。そういった努力を、わたしたちは見落としているだけなのかもしれない。

「才能」という言葉は、ある種の幻想を生み出す。それは、自分とは違う特別な存在であるという幻想だ。彼らの成功は、努力ではなく才能によるものだと考えた方が、自分を納適するには都合がいい。だから、彼らの努力というプロセスを無視して、結果だけを見て「才能がある」と片付けてしまう。

でも、そうやって「才能」という言葉で片付けてしまうことは、とてももったいないことだとわたしは思う。なぜなら、それは自分自身の可能性を否定することにつながるからだ。彼らの成功は、もしかしたら自分にもできることかもしれない。彼らと同じように努力を重ね、同じように技術や感性を磨くことで、同じような成功を収めることができるかもしれない。

「才能」という言葉の裏に隠れた努力を暴き出し、そこに学ぶべきものはないか。そして、彼らの成功を「才能」という言葉で片付けるのではなく、そこに至るプロセスを分析し、そこから得られる教訓はないか。この姿勢が重要だとわたしは考える。

例えば、プロのアスリートが幼い頃から続けているという練習法を取り入れてみる。有名な作曲家の日課を真似して、毎日作曲に挑戦してみる。有名な画家が勧めているスケッチ法を実践してみる。彼らの「努力」を真似することで得られることは多いはずだ。

だから、才能なんて言い訳だ。才能がないからできない、というのは、努力が足りないから、彼らの努力を真似できていないから、ということに他ならない。

もちろん、努力が必ず報われるとは限らない。どれだけ努力しても、彼らのような成功を収められないかもしれない。でも、それは「才能」という言葉で片付けるべきことではない。それは、努力の方向性や戦略の問題なのかもしれないし、そもそも成功の基準が間違っているのかもしれない。

成功とは何だろう? プロのアスリートやアーティストになることだけが成功だろうか? 趣味として楽しむこと、自分の満足のいくレベルに達すること、それもまた成功と呼べるのではないだろうか? プロになれなくても、音楽やスポーツを楽しむことはできる。絵を描く喜びを感じることはできる。

「才能」という言葉に踊らされることなく、地道な努力の大切さを忘れずに、一歩一歩進んでいくことに決めた。それが、才能なんて言い訳、ということの真の意味なのかもしれない。

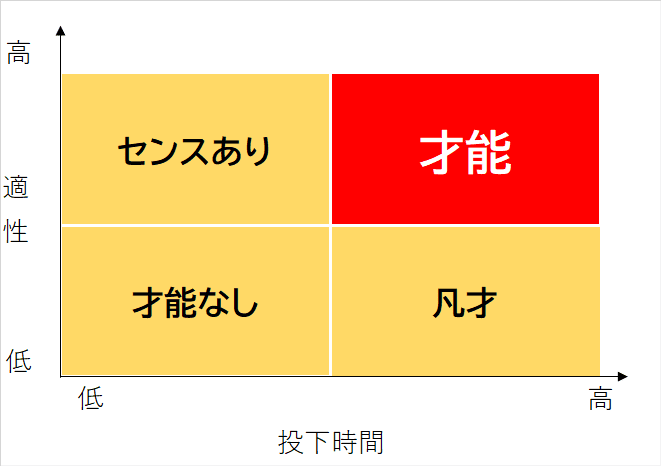

あくまで特定の分野での才能であって、ある分野では「才能なし」でも他の分野では「才能あり」に十分なりうると思います。

だから、適性を見極めるうえでもいろいろなことに挑戦するのが重要なんだろうなとおもいます。

この意味において、『ブルーピリオド』で、主人公の「好き」を大事にして内省により成長していく姿勢は非常に示唆に富むものでした。